浙江经济90年的沧桑巨变

文/俞红霞

1921年,中国共产党在浙江嘉兴南湖诞生,中国红船由此扬帆起航。从那一刻起,浙江人民在中国共产党的领导下,浴血奋战,艰苦创业,锐意改革,谱写了可歌可泣的历史篇章。

浙江经济在探索中曲折发展

新民主主义革命时期,党对浙江省经济工作的领导,局限于党创建的革命根据地之内。在抗日战争中,先后建立的浙东、浙西抗日根据地里,党领导根据地人民开展减租减息斗争、废除苛捐杂税、建立金融机构、发行抗币、创办工厂市场等等。根据地军民还积极响应中共中央和毛泽东关于“自己动手,丰衣足食”的号召,开展大生产运动。党领导根据地的经济工作,对保障各时期革命根据地军民的生产生活、武装斗争,起到了极其重要的作用。

1949年5月3日,浙江省会杭州解放。5月6日,中共浙江省委宣告成立。从此,党领导浙江人民开始了建设新浙江的伟大征程。

浙江解放时,由于连年的战争,农村凋敝、工厂歇业、物资匮乏、物价飞涨、匪特猖獗、民不聊生、经济濒临崩溃的边缘。当时,全省国民生产总值14.98亿元,人均73元;国民收入13.55亿元,人均66元。省委面对严峻的形势,带领全省人民迅速医治战争创伤,恢复和发展国民经济。在农村,通过剿匪反霸、减租征粮等,巩固了政权;实行土地改革,变封建地主土地所有制为农民土地所有制,极大地调动了农民的生产积极性,使农业生产得以较快地恢复。在城市,没收官僚资本,建立社会主义国营经济,打击投机资本,稳定市场物价,合理调整工商业,进行最急需的工业建设。在省委的领导下,全省胜利完成了新民主主义革命、实现了全省财政经济状况的根本好转,使国民经济得到恢复和发展。到1952年,全省生产总值达到24.53亿元,比1949年增长63.75%,工农业总产值达到30.01亿元,比1949年增长67%。与此相适应,国民收入增长较快,城乡人民生活有了一定改善。

在胜利完成国民经济恢复任务后,中共中央提出了党在过渡时期的总路线,这就是“要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。从1953年开始,浙江进入大规模地开展社会主义改造和有计划地进行社会主义建设的阶段。到1956年底,全省对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成,以此为标志,社会主义经济制度开始在浙江初步确立。与此同时,在全省范围内开始进行有计划的经济建设。省委确定浙江经济发展的重点是农业和为省内服务的地方工业,主要是增加日用品生产和农业生产资料生产,强调地方工业要为农业和人民生活服务。这一时期,浙江的轻重工业都得到了发展。新建和扩建了杭州丝绸印染联合厂、杭州肉类加工厂、杭州第一棉花纺织厂、华丰造纸厂等重点企业和一大批中小型企业。浙江农村则依靠能工巧匠凭借原始积累发展各类加工作坊及家庭工业,他们亦工亦农,主要以本乡本地的农民为服务对象。到1957年,全省已有“五匠”(竹、木、铁、泥、漆)和土纺土织为主体的作坊4万多个。从区域来看,杭嘉湖、宁绍地区纺织业盛行;浙中地区,特别是金华、永康及义乌一带,“五金”和小五金加工企业较多;裁缝、鞋匠则以宁波、温州、台州居多。这和改革开放后浙江块状经济的发展相类似,其源头也在于此。在农业方面,省委重点抓了粮、棉、猪的生产,通过推广先进技术、改变耕作制度(发展多熟制、推广种植连作稻)、改良土地红壤低产田,依靠农业合作化后集体的力量兴修农田水利建设,浙江的粮食产量得到了较大提高,1955年摘掉了缺粮省帽子。

随着社会主义改造和“一五”计划的顺利推进,浙江生产力进一步得到解放。从1952年到1956年,全省农业总产值从20.11亿元增加到24.56亿元,年平均递增5.12%;农民人均纯收入从78元增加到84元。工业总产值从10.39亿元增加到18.5亿元,年平均递增15.5%;全民所有制工业企业从736个增加到3180个。全省经济稳步增长,人民生活获得显著改善。

社会主义制度在浙江建立起来以后,党领导全省人民进行了建设社会主义的艰难探索。1956年召开的省第二次党代表大会,提出要把全党工作重心转移到社会主义经济建设和文化建设上来,领导全省人民掀起建设新高潮。

在1956年毛泽东《论十大关系》和中共中央关于充分利用、合理发展沿海地区工业的方针指导下,省委充分利用浙江的矿产和水电资源,大力发展机械、冶金、采掘等基础工业,为浙江的工业现代化建设奠定了基础。1957年11月,浙江第一座高炉炼出第一炉铁水,标志着浙江现代冶金工业的诞生。同年,浙江第一座大型化工联合企业衢州化工厂动工兴建,填补了浙江省有机化工和化肥工业的空白。这一年开工兴建的我国第一座自己设计、自己建造的新安江水电站,为江南地区社会主义建设增添了新的动力源。与此同时,以铁路为重点的浙江交通运输网骨架初露端倪。在农业方面,省委除投入资金,继续兴建大中型水库等各种水利工程、提高农业抵御洪涝旱灾的能力外,在领导农民发展粮棉生产的同时,还鼓励发展多种经营。永嘉等地还对农业生产责任制进行了探索。浙江的社会主义建设有了一个良好的开端。

但党在探索经济发展的过程中也有过挫折,犯过错误。1957年开始,由于“左”倾错误思想在政治思想领域和经济建设领域逐渐强化,浙江政治经济工作的正常秩序被扰乱,且从1959年开始,全省经济社会和人民生活发生严重困难。1961年1月,中共中央提出国民经济“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,浙江省委认真贯彻中央确定的方针,经过三年调整,整个国民经济重新走上了稳定发展的道路。从1963年到1965年,全省工业总产值年均递增11.7%,农业总产值年均递增11%,粮食产量年均递增8.9%。1965年与1956年相比,全省工农业总产值增加72.7%,国民收入增加66.64%,地方财政收入增加一倍以上。浙江以后赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个时期建设起来的。

但是,这一时期“左”的指导思想还在不断发展,最终导致了“文化大革命”这种全局性错误的发生。十年“文化大革命”期间,全省生产总值年均仅递增4.2%,工农业总产值有5年出现倒退,财政有7年赤字,国民经济比例严重失调。在艰难困境下,省委领导全省人民顶住压力,全力排除干扰,抓住一切有利时机,发展工农业生产。1972年,全省粮食亩产超过千斤,达到541公斤;从1974年开始,相继上马宁波港、浙江炼油厂、镇海发电厂等工程,为日后沿海大工业的发展埋下了基石;创办社队企业,为浙江经济发展注入新鲜血液,蕴蓄起巨大的潜能。

1976年10月,粉碎“四人帮”,宣告了十年“文化大革命”的结束。从粉碎“四人帮”到党的十一届三中全会召开的两年多时间里,省委在拨乱反正的同时,不失时机地调整了经济政策。1978年,全省实现生产总值124亿元,人均生产总值331元,全省城乡居民人均消费水平193元,财政总收入27.45亿元。这些指标虽然不算高,但为历史转折的实现准备了必要的条件。

浙江经济在改革开放中阔步前进

1978年12月,党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线,党的工作重心重新转移到了“以经济建设为中心”的轨道上来。

成立于1982年12月的全国第一家股份合作制企业——温岭牧南工艺品厂

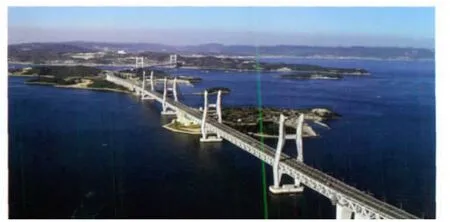

舟山跨海大桥

改革首先从农村起步。1979年下半年,长兴县长城公社几乎与安徽省小岗村同时开始实施了家庭联产承包责任制。到1984年,全省实行联产承包责任制的生产队达到99%以上。在全面推行和完善家庭联产承包责任制的基础上,接着又开展了以改变农产品统购派购制度为主要内容的第二步改革。同时,各级党委、政府坚持不争论、不压制、不张扬,尊重和保护群众的首创精神,乡镇企业、个体私营经济及股份合作制经济都获得了较大的发展。非国有经济的发展,推动了农村商品经济的发展。浙江培育了一大批活跃的市场主体,初步形成了“建一个市场,带一批产业,活一方经济,富一方百姓,兴一座城镇”的发展格局,涌现出了许多“全国第一”。到1991年,全省乡镇企业总产值突破1000亿元大关,乡镇工业产值占到全部工业的51.4%,成为全国乡镇企业发展最快的省份之一。全省集贸市场发展到3802个,年成交额达到200多亿元,市场大省初步形成。浙江“小商品、大市场”模式为全国关注。多种经济成份共同发展,市场蓬勃兴起,成为浙江农村改革的主要特色。

在农村改革风生水起之时,浙江开始对国营企业进行全面整顿,并以扩大企业自主权、试行经济责任制、利改税和改革流通体制为重点,探索城市经济体制改革。经济体制改革在城市的推行,使全省形成了所有制结构从单一的公有制发展成为以公有制为主体、多种经济成分共同发展的格局,至1991年底,个体工商户猛增到100余万户,私营企业发展到10907家,这为后来民营经济的大发展赢得了先机。与此同时,浙江的企业股份制和企业集团也进入初创期。

伴随着城乡改革的全面深入,浙江的对外开放也逐步向全方位、多领域拓展。继1979年宁波港正式对外开放后,浙江不断扩大对外开放的范围,完成了从沿海向内地的推进。

到1991年底,浙江的经济实力大大增强,全省生产总值从1978年的124亿元增长到1089亿元;经济总量在全国的位次不断攀升,从全国第十二位上升到第七位;三次产业结构从38∶43.3∶18.7转变为22.5∶45.4∶32.1,实现了从农业省向工业省的跨越。国民生产总值、国民收入、财政收入均成倍增长,人民生活进一步改善,继1985年前后全省人民基本解决温饱问题后,到1991年,欠发达地区人民生活加快改善,部分发达地区开始向小康迈进。

党的十四大确立了邓小平建设有中国特色社会主义理论在全党的指导地位,明确了建立社会主义市场经济体制的目标,这为浙江的改革开放和社会主义现代化建设事业带来了新契机。省委以改革企业产权制度为突破口,通过建立现代企业制度,使企业改革走上制度创新之路,适应社会主义市场经济的工业运行机制进一步形成。以市场为导向,以农业产业化经营为方向,通过发展优质、高产、高效农业,在全国率先开始了粮食购销市场化改革,农业和农村现代化建设蓬勃发展,有效地促进了农业增效、农民增收、农村繁荣。在政策的支持与鼓励下,个体私营经济开始实现从量的发展到质的提高的转变,以公有制为主体、多种经济成份共同发展的所有制格局不断完善。市场建设在与“块状经济”的相互促进中,量增质强,逐步向省外甚至国外发展,形成了一批规模大、档次高、辐射力强的专业批发市场,“市场大省”声誉鹊起。对外对内开放取得重大突破。浙江以外贸两轮承包经营和省级开发区设立为契机,在外经贸工作中提出了“四上、三抓、二转”的发展思路,到1996年,在全国率先实现了“县县有外贸”。90年代后期,面对亚洲金融危机,实施“四个多元化”和“两个推动”战略,使外经贸逆势上扬,浙江“外贸现象”引起了全国关注。在对内开放方面,实施“东扩西进”战略,抓住上海浦东开发开放的机遇,加快推进以长三角地区为重点的合作与交流。通过“引进来”和“走出去”战略,多形式开展对外经济合作,推动广大企业进入国际市场。通过这一阶段的迅速发展,浙江形成了富有活力的区域特色经济格局,基本建立起社会主义市场经济体制,县域经济发达成为浙江经济发展的重要特色。1999年,浙江提前实现总体小康。

2002年以来,浙江根据党的十六大关于建立完善社会主义市场经济体制的战略部署和党的十七大确立的全面建设小康社会的战略目标,深入贯彻落实科学发展观,按照“干在实处,走在前列”的要求,提出并全面实施“八八战略”和“创业富民,创新强省”总战略。以“腾笼换鸟、凤凰涅槃”的理念调整结构,转变经济发展方式。推进国有经济布局战略性调整,推进民营经济实现新飞跃,充分利用“倒逼”机制,实施建设创新型省份和品牌大省,加快先进制造业基地和大平台大产业大项目大企业建设,大力发展高效生态农业和现代服务业。以“跳出浙江发展浙江”的思路拓展发展空间。深入实施“走出去”战略,外贸出口高速增长,招商引资方式和利用外资规模不断突破,对外经济技术合作与交流的范围更广更深。在对内开放方面,主动接轨上海、推动长三角一体化发展,全面落实国家区域发展总体战略,认真做好对口支援和对口帮扶工作,形成了影响力巨大的浙商群体。这一时期,浙江还扎实推进“全面小康六大行动计划”,加快以“五大百亿”工程为重点的基础设施建设,促进社会全面进步。率先实施新型城市化,加快培育和发展中心镇,在统筹城乡就业、规划、基础设施、公共服务、户籍管理等方面迈出了新步伐。以实施“千村示范、万村整治”工程为重点,大力推进社会主义新农村建设。率先推进农村税费改革,大力实施“欠发达乡镇奔小康”、“百亿帮扶致富”、“山海协作”等工程,推进欠发达地区加快发展。大力发展海洋经济,努力培育新的经济增长点。浙江城乡、区域统筹发展稳步推进,经济发展的稳定性、协调性、均衡性和普惠性逐步增强。

改革开放给浙江带来了巨大的变化。2010年,全省生产总值达27100亿元,人均生产总值51800元(7600美元),分别居全国第四位和第五位;全省财政总收入4895亿元,城镇居民可支配收入和农村居民人均纯收入均居全国第三位,分别连续10年和连续26年居全国省区第一位,全面小康实现度达90%以上,成为我国经济增长最快、发展活力最强的省份之一。

90年,中国共产党领导浙江人民经历了革命、建设和改革开放的考验,建立了人民当家作主的新浙江,建立了社会主义的基本制度,推进了改革开放和社会主义现代化建设事业,走过了一条艰难曲折而又光荣辉煌的道路,留下了不懈奋斗的历史足迹。90年来,在党的正确领导下,浙江经济社会实现了从资源小省向经济大省、从农业社会向工业社会、从封闭型经济向开放型经济、从“一穷二白”向综合经济实力显著增强、从长期温饱不足向总体小康的历史性跨越。面向未来,浙江正站在转型发展新的历史起点上,浙江省《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要“以科学发展为主题,以转变经济发展方式为主线,以富民强省、社会和谐为根本目的”,这意味着浙江率先转型发展、创新发展、统筹发展、和谐发展的号角已经吹响,浙江将与全党、全国人民一起,推动着“南湖红船”驶向更加光辉灿烂的明天!