短暂性脑缺血发作与颈动脉粥样硬化斑块的相关性研究

李崇祎 胡寒冰

短暂性脑缺血发作(TIA)是一种反复发作的局部脑供血障碍导致的短暂性神经功能缺损,是脑卒中的先兆和可干预的重要危险因素。颈动脉粥样硬化是TIA的重要危险因素。关于TIA的病因和发病机制至今未明,其中有血管斑块栓子脱落机制,即TIA患者存在大动脉的粥样硬化病变,继而伴发粥样斑块上的小栓子脱落。而颈部血管超声是一种准确较高的无创检查。本研究从TIA患者颈动脉粥样硬化斑块的检出率及斑块发生部位及性质与传统脑血管病危险因素进行分析比较,以期对TIA的防治提供有益的提示。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2008年8月至2010年10月在我院神经内科住院的90例TIA患者(病例组),其中颈内动脉系统TIA患者61例,椎基底动脉系统TIA患者29例,诊断符合中华医学会第四届全国脑血管病会议制定的诊断标准。选取同期在我院其他科室住院的非脑血管病患者70例(对照组),病例组90例,男59例,女31例,年龄39~82岁,平均(60±11)岁。对照组70例,男40例,女30例,年龄38~80岁,平均(57±11)岁,所有的患者均于发病24 h内入院,临床表现为不同程度的失语、单瘫或偏瘫、肢体麻木或感觉减退、眩晕、共济失调、吞咽障碍、短暂性全面遗忘等;均行血常规、血液生化、凝血全项检查,均进行了颈部动脉血管彩色多普勒检查。两组患者年龄具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 在发病后24 h内行颅脑CT或48 h后行颅脑MRI检查,无新鲜梗死、出血病灶。病例组排除标准:既往曾患有脑血管病,或有风湿性心脏病、房颤,有新鲜脑梗死者。对照组排除标准:既往曾患有脑血管病史,或有风湿性心脏病、房颤史。

1.2.2 均在发病后2~36 h采用飞利浦公司的HD11超声仪,L12-3高频探头,探查部位为双侧颈动脉颅外段,包括颈总动脉(CCA)、颈总动脉分叉处(BIF)和颈内动脉(ICA);检查内容包括颈动脉狭窄情况、血管内径、颈动脉内膜厚度(IMT)、斑块位置、斑块大小、斑块性质及形态等。IMT>1.0 mm为增厚;管腔内膜-中膜局部隆起,向管腔内突出>1.2 mm,未造成管腔狭窄,为动脉粥样硬化斑块形成。②管腔直径狭窄计算公式:狭窄程度=(1-d/D)100%,式中D和d分别为远端正常原管腔直径和最小殘腔直径;轻度狭窄:20%~50%;中度狭窄:50%~60%;中度狭窄:70%~99%。③根据回声强度根据斑块超声检查的回声,可以对斑块进行分类。低回声,表面粗糙不平为脂质型软斑,强回声且表面光滑为钙化型硬斑,斑块内既有强回声又有低回声者为混合斑块,即溃疡型斑块。

1.2.3 危险因素调查记录所有研究对象的一般情况:包括有无高血压病、糖尿病、吸烟史、其他疾病史;全部禁食12 h空腹取静脉血采用日立生化分析仪进行血液生化检测:胆固醇(TG)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)、高密度脂蛋白(HDL-C)、纤维蛋白原(FBG)、空腹血糖(FPG)水平。

1.3 统计学方法所有数据经SPSS 10.0软件分析处理,计量资料采用平均值±标准差表示,两组样本均数之间进行t检验,计数资料进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

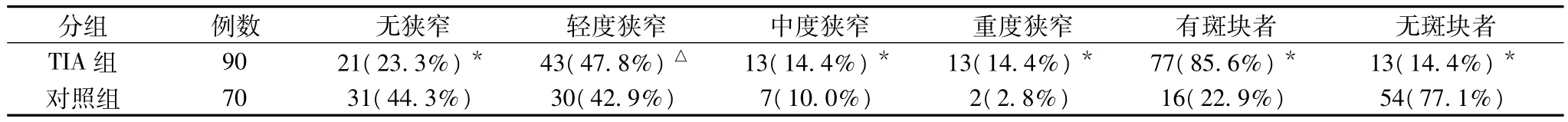

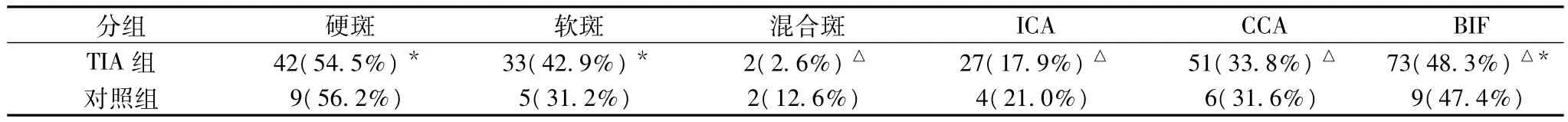

2.1 彩色多普勒超声检查结果见表1、2。

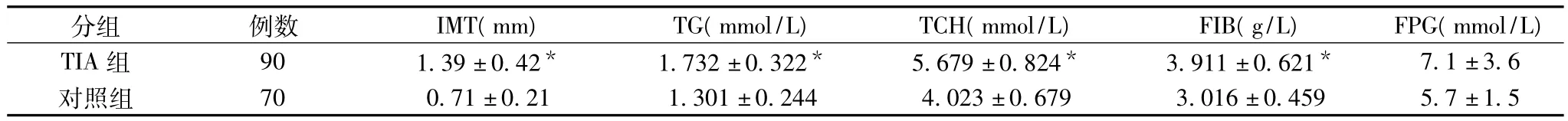

2.2 两组IMT、TG、TCH、FIB结果比较见表3。

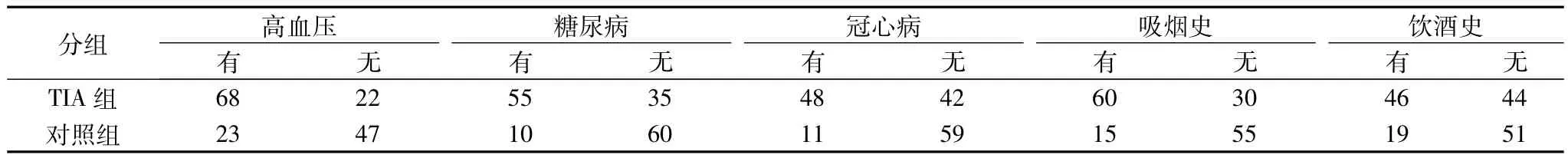

2.3 构成TIA的传统危险因素见表4。

表1 两组颈动脉狭窄情况(例,%)

表2 两组颈动脉狭窄情况(例,%)

表3 两组各指标检测结果比较(平均值±标准差)

表4 两组间传统脑血管病危险因素比较

2.4 病例组与对照组颈动脉粥样硬化斑块检出率比较病例组和对照组颈动脉斑块检出率分别是85.6%(77/90)和22.9%(16/70),病例组高于对照组,(P<0.01)。

3 讨论

颈动脉粥样硬化(CAS)常被用来反映全身动脉粥样硬化病变的情况[1]。CAS斑块导致缺血性脑卒中的机制包括:斑块破裂形成的栓子导致远端血管栓塞,斑块表面溃疡继发血小板聚集,形成新的血栓脱落导致脑血管病。

已有研究表明颈动脉粥样硬化是TIA重要的危险因素之一。本研究旨在进一步阐明颈动脉粥样硬化斑块及其引起的颈动脉狭窄与TIA之间的关系。David S等认为与无颈动脉斑块者相比,有颈动脉斑块使脑血管病的危险增加2倍,如果斑块表面不规则危险性将增加。通常双侧斑块的发生率比单侧斑块的高,双侧有斑块者5年内脑血管病的危险明显增加。硬斑块发生的比例高,硬斑出现说明颈动脉硬化的时间已经比较长,硬化斑块钙化、纤维化,超声更加容易发现,软化斑块发现的少可能与检查操作者的经验有关。

而本研究显示TIA组颈动脉粥样硬化斑块的检出率明显高于对照组,说明颈动脉粥样硬化斑块的存在与TIA的发生确有临床意义;TIA组狭窄的检出率远高于对照组,表明颈动脉粥样硬化与TIA之间有着密切的关系。

本研究还发现TIA的危险因素还有低密度脂蛋白、纤维蛋白原。考虑是低密度脂蛋白通过内皮细胞脂质过氧化损伤、加速泡沫细胞的形成及内皮源性舒张机制障碍而在粥样硬化的发生发展上起关键作用;纤维蛋白原是凝血反应中的一个关键凝血因子,近年来的研究表明它是冠心病、脑卒中和周围动脉疾病的重要危险因素,可能是由于纤维蛋白原及其降解产物刺激平滑肌细胞增生和迁移而在动脉硬化早期发挥作用,促进血管内膜吸附脂蛋白,增加脂质在纤维斑块中的聚集。

颈动脉粥样硬化斑块与短暂性脑缺血发作之间存在着密切关系,因此在临床工作中对TIA患者常规行颈动脉彩色超声及相关危险因素的检查,尽量采取措施祛除病因,对降低脑血管事件的发生有重要意义。

[1]华扬.实用颈动脉与颅脑血管超声诊断学.北京:科学出版社,2002:167-169.