隔震桥梁横桥向挡块设计研究

朱文正, 徐忠根

(广州大学 土木工程学院,广东 广州 510006)

结构的碰撞问题被认为是影响结构地震反应和结构抗震性能的一个重要因素[1]。桥梁地震震害表明:横桥向碰撞引起的挡块剪断、剪裂破坏是地震中桥梁最为普遍的破坏形式[2]。抗震挡块是改善桥梁横向抗震性能、防止落梁的重要限位措施。现行规范的抗震挡块设计指导思想是强力阻止落梁,挡块越强越好[3,4],在设计中通常是套用通用图,不对其力学性能进行分析计算。但桥梁震害调查结果表明,抗震挡块参与了桥梁的地震响应,改变了结构的受力状态,尤其是对桥墩的内力分布和横向变形影响显著[5]。Shervin Maleki[6,7]对简支梁桥上部结构与横向约束挡块间碰撞效应进行了研究,分析表明碰撞刚度、初始间隙和结构周期影响很大,若忽略碰撞效应,将会低估挡块及下部结构的地震需求,在抗震设计中造成不安全的结果。因此在地震反应分析中,有必要考虑挡块对桥梁动力响应的影响。

本文在一座隔震桥梁设计时考虑了抗震挡块对横桥向地震性能的影响,首先介绍了该隔震桥梁的隔震设计情况,并对抗震挡块的设计思想和设计方法进行了说明;然后建立隔震桥梁的动力计算模型,考虑梁体与挡块的碰撞效应,通过多条地震波输入的非线性时程分析研究了在设防烈度地震作用下设置和不设置缓冲装置两种情况下的挡块最大变形和最大撞击力,探讨了挡块设计方法的可行性。

1 桥梁概述

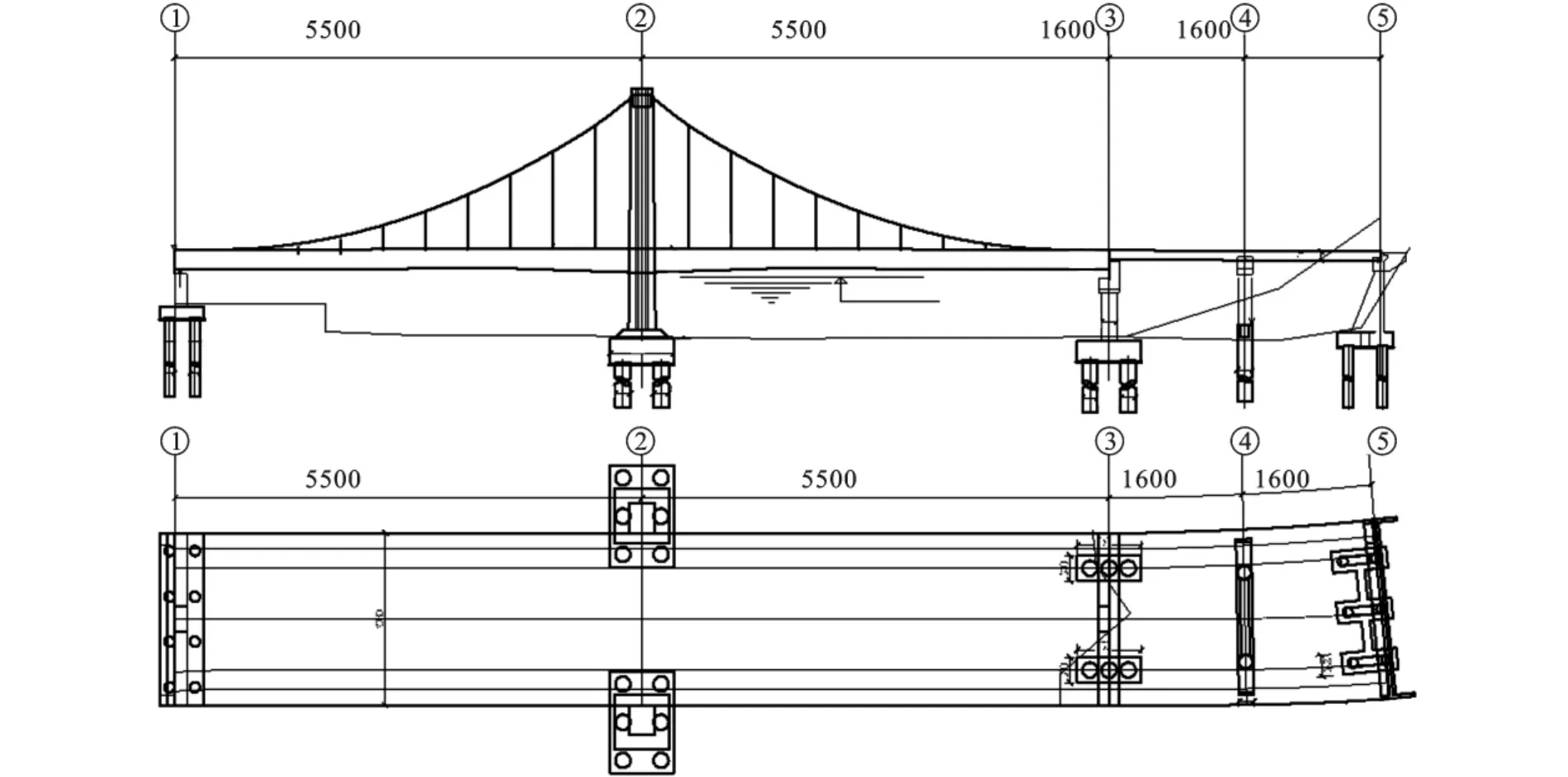

该桥设计行车速度为30 km/h,荷载等级为公路II级,场地类别为II类,抗震设防烈度为8度。主桥采用两跨55 m独塔悬索结构,引桥采用两跨25 m装配式预应力简支箱梁,梁高1.4 m,宽21 m,在桥墩处采用连结措施由简支变为连续,上铺10 cm厚C40混凝土找平层。引桥下部结构采用双柱式桥墩,钢筋混凝土盖梁,盖梁高1.6 m,宽1.8 m。桥墩直径为1.6 m,桩径为1.8 m,桩间设置系梁。桥台为一字型桥台,采用双排桩基础,桩径为1.2 m,桥梁立面、平面如图1所示。

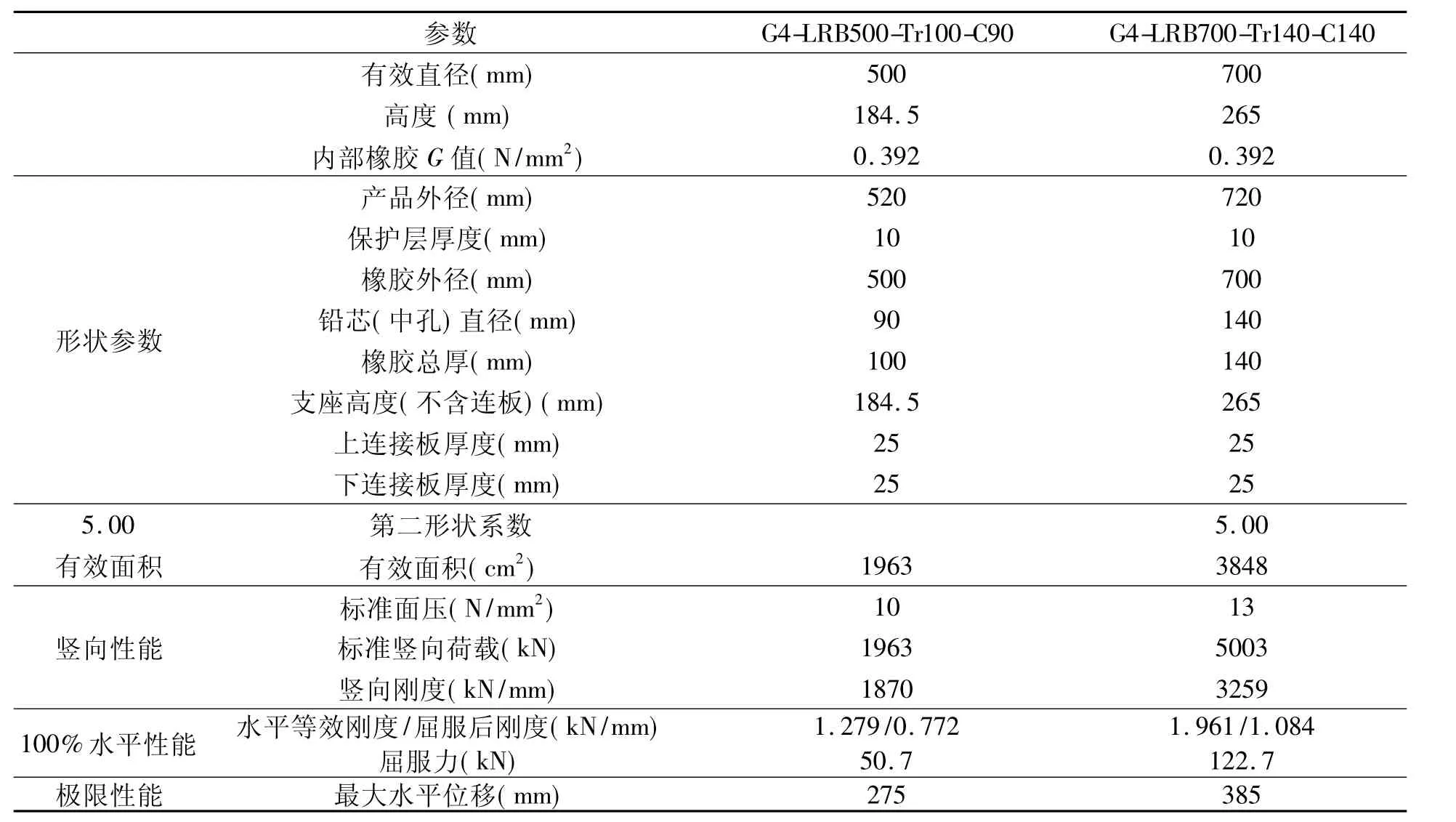

在进行结构隔震设计过程中,首先应根据桥梁上部结构的重量和作用在结构上的荷载来确定每个支座所承担的竖向轴力。另外,支座还需要有足够的初始刚度和屈服强度以避免在正常使用荷载下(如风、汽车制动力等)结构发生屈服和有害振动等。根据桥梁计算分析结果,隔震设计在桥梁每个桥墩(台)上分别布置3个隔震支座,具体布置如图2所示,所采用隔震支座的性能参数见表 1[8]。

图1 大桥立面、平面图/cm

表1 橡胶隔震支座参数

2 挡块设计

根据桥梁防落梁系统的设计思想,挡块在基本烈度地震发生时应该保持完好状态[9]。由于地震作用是一种随机性很强的冲击荷载,一般不能确定其普遍的荷载形式和持续时间,为工程安全和计算方便,通常其动力放大系数可近似取为2,因而挡块的屈服荷载取2倍于基本烈度的水平地震力,即:

式中,F为挡块的设计屈服强度;Kh为场地基本烈度对应的水平地震系数;G为支座反力。

图2 引桥隔震支座平面布置/m

因为该桥处于8度设防区域,其基本烈度水平地震系数为0.2[3],根据该桥上部结构的构造情况,计算得挡块设计屈服强度为1500 kN。

3 计算模型

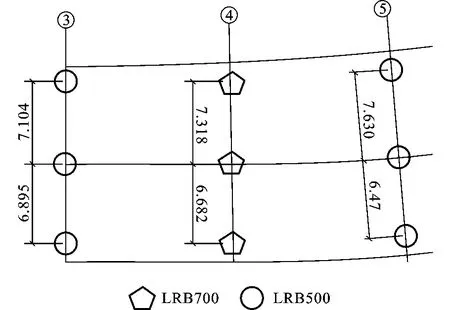

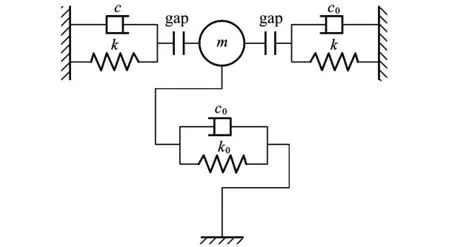

为验算挡块设计方法的适用性,本文采用非线性动力时程分析方法对设计结果进行验证。分析时采用结构分析软件Midas/civil 2006进行模型计算,计算模型(图3)中的梁体和桥墩均采用线单元模拟,桥台采用空间板壳单元,支座采用Link单元模拟,支座采用粘滞阻尼单元模拟,梁体碰撞及挡块采用Gap单元模拟,不考虑桩土相互作用,在墩底固结。图4为单墩横向碰撞模型图。

图3 桥梁计算模型

图4 桥墩横向碰撞模型

碰撞现象是一种状态非线性过程。分析时将结构的运动过程分为两种状态:(1)结构在碰撞点的相对位移没有超过初始间距,这时接触单元不起作用;(2)当结构在碰撞点的相对位移有超越初始间距的趋势时,修改结构特性,在接触点加入弹簧和阻尼器,直到碰撞分离。

图5 非线性接触单元

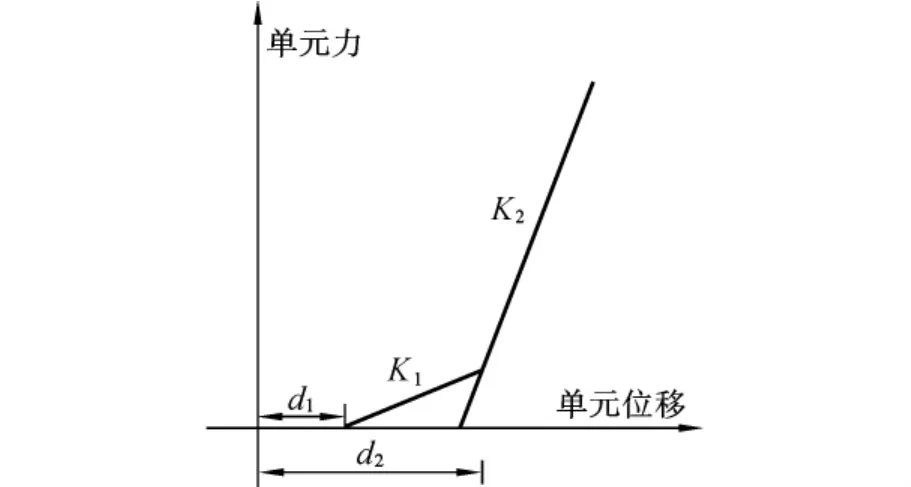

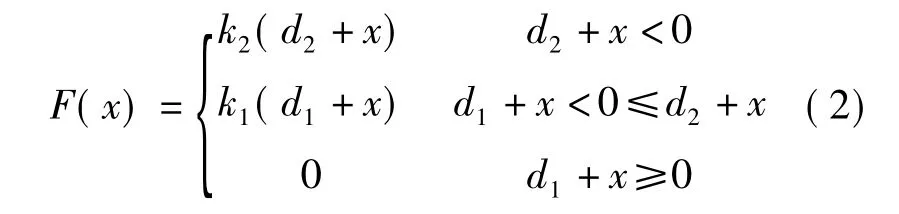

为了模拟梁体与挡块间可能发生的碰撞,采用图5所示的非线性力-位移关系模拟接触单元,即不考虑碰撞过程中能量损失。当挡块前设置缓冲装置时,恢复力模型见图5。图5中d1为初始间距,d2为缓冲装置的允许变形量;当无缓冲装置时,恢复力模型为图5中去掉K1的部分。则设置缓冲装置时的单元力与位移关系为:

式中:d1为缓冲装置与梁的间隙;d2为缓冲装置的允许变形量;k1和k2分别为d1和d2的接触刚度;x为地震作用下梁体与挡块的相对位移。

接触单元刚度k2的取值由于缺乏试验依据,考虑弯曲刚度和剪切变形的影响,并参考文献[5]的试验研究结果,挡块的碰撞刚度取2×106kN/m,破坏荷载为1500 kN;设置橡胶缓冲垫的刚度k1为5×104kN/m,其数值等于橡胶垫的弹性模量。

4 时程分析法计算分析

4.1 地震动输入

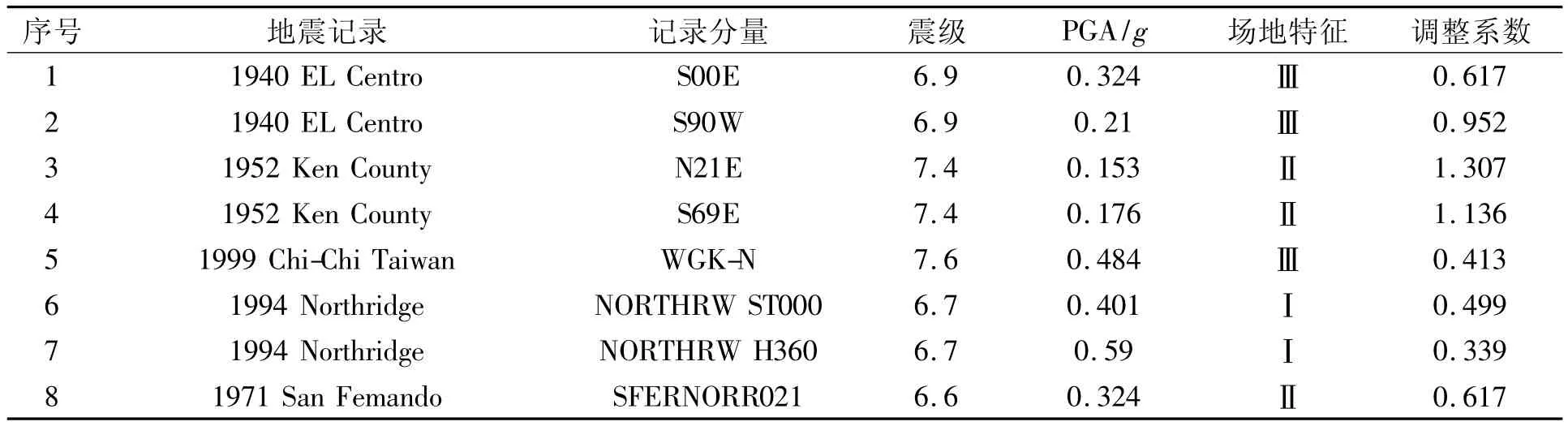

由于地震具有强烈的随机性,即便是同次地震在同一场地上得到的地震记录也不尽相同,另外,结构的地震反应随输入地震波的不同而具有很大差异。因此,要保证时程分析结果的合理性,必须合理选择输入地震波。目前,抗震设计中有关地震动加速度时程的选择主要有直接利用强震记录、采用人工地震加速度时程和规范标准化地震加速度时程。

本文选取表2中的8条地震波沿横桥向输入,因为桥梁位于地震烈度8度区,故将每条地震波的加速度峰值调整到0.2g。分析时梁体与挡块间初始间隙取为0.05 m,缓冲装置的厚度为0.03 m。

表2 地震波参数

4.2 计算结果分析

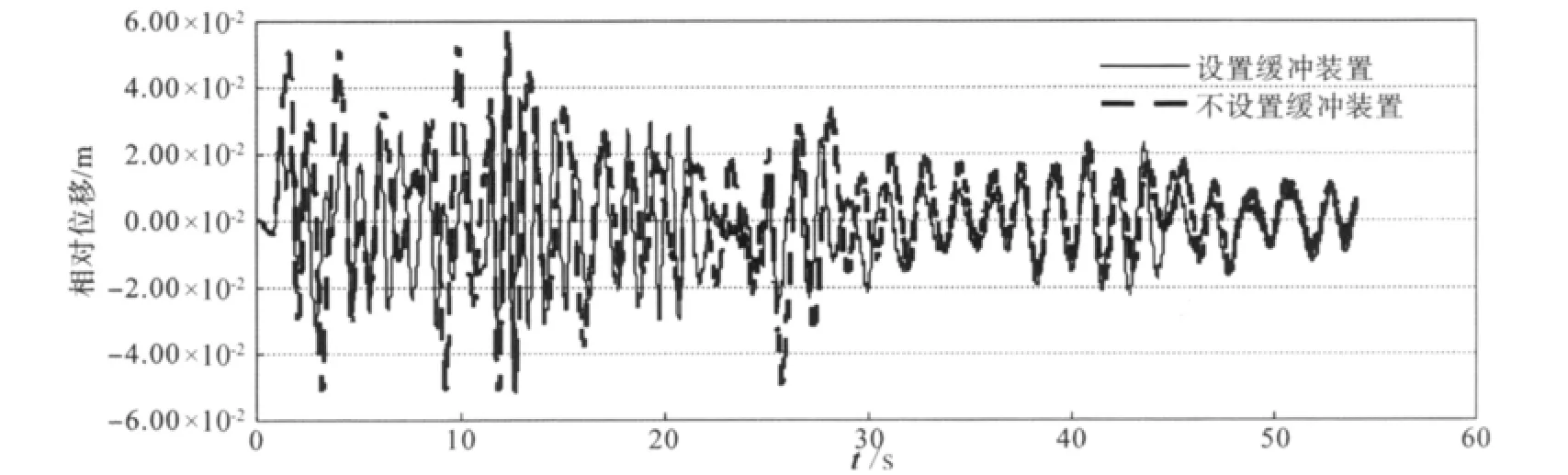

采用时程分析法,4#桥墩处梁体与挡块最大相对位移、挡块最大变形以及最大碰撞力计算结果见表3。在表2中1#地震波(1940 EL Centro,S00E)输入条件下,4#墩处梁体与挡块相对位移时程曲线如图6所示。由图6和表3可知,缓冲装置有效减小了梁体与挡块之间的最大相对位移;在挡块前不设置缓冲装置时,碰撞力大多超出了挡块的屈服强度,而在设置缓冲装置时,碰撞力均未超出挡块屈服强度限值。

由文献[10]知,碰撞力的大小与碰撞刚度关系密切,且刚度在104kN/m量级时效果最好,与本文计算结果基本符合。但因为挡块刚度的选取尚缺少足够的试验依据,所以需要在其前面设置缓冲装置以减小碰撞力,从而达到保护挡块的目的。

图6 4#墩处梁体与挡块相对位移时程曲线

表3 4#墩挡块最大碰撞力计算结果

5 结语

本文介绍了穗威大桥引桥的隔震设计情况,着重分析了横桥向挡块的设计思想和方法,并建立隔震桥梁的动力分析模型,对挡块设计结果进行了多条地震波的时程分析计算,计算结果表明该设计方法是合适的,可以保证挡块在基本烈度地震条件下的完好状态,但需要在挡块前面设置适当的缓冲装置。由于目前试验和测试手段的限制,碰撞刚度和屈服强度等计算参数的取值缺乏试验依据,有待继续研究。

[1]Priestley M J N,Seible F,Galvi G M.Seismic Design and Ret Rof It of Bridges[M].New York:John Wiley & Sons,Inc.,1996.

[2]庄卫林,刘振宇,蒋劲松.汶川大地震公路桥梁震害分析及对策[J].岩石力学与工程学报,2009,28(7):1377-1387.

[3]JTG/T B02-01-2008,桥梁抗震设计细则[S].

[4]刘健新,赵国辉,李加武.汶川地震及中国公路桥梁抗震设计规范的变迁[J].交通科学与工程,2009,25(1):21-25.

[5]KC Chang,K.Y Kuo,K Y Liu,and C.H Lu.On Seismic Retrofit Strategies of Highway Bridges-Experiences Learned from Chi-chi Earthquake[C]∥13th World Conference on Earthquake Engineering,Vancouver,B.C.,Canada August 1-6,2004.Paper No.639.

[6]Shervin Maleki.Effect of side retainers on seismic response of bridges with elastomeric bearings[J].Journal of Bridge Engineering,2004,9(1):95-100.

[7]Shervin Maleki.Seismic modeling of skewed bridges with elastomeric bearings and side retainers[J].Journal of Bridge Engineering,2005,10(4):442-449.

[8]朱文正,徐 丽,孙 卓.四川汶川穗威大桥引桥减震隔震设计[J],广州大学学报(自然科学版),2010,9(5):27-31.

[9]朱文正,刘健新.公路桥梁连梁装置研究[J],公路交通科技,2009,26(4):68-72.

[10]邓育林,彭天波,李建中.地震作用下桥梁结构横向碰撞模型及参数分析[J],振动与冲击,2007,26(9):104-107.