港东七八断块特高含水期剩余油潜力研究

罗二辉,王晓冬,丁亚平,张 丽,王 磊

(1.中国地质大学(北京),北京100083;2.中国石油大港油田公司勘探开发研究院)

港东七八断块特高含水期剩余油潜力研究

罗二辉1,王晓冬1,丁亚平2,张 丽1,王 磊1

(1.中国地质大学(北京),北京100083;2.中国石油大港油田公司勘探开发研究院)

港东七八断块属于典型的复杂断块油藏,历经40多年的开采,已进入特高含水期。由于断层的导流或者遮挡作用及复杂多变性,单一分析方法难以凑效。利用传统油藏工程动态分析方法从最基本的水驱特征曲线、含水上升规律及开发效果进行综合分析。在此基础之上,结合地质建模和油藏数值模拟技术,动静结合,充分认识了油藏特征及油气水运动规律,预测出剩余油位置和数量。

港东七八断块;特高含水期;水驱特征曲线;油藏数值模拟;剩余油潜力

港东七八断块位于黄骅凹陷中区北大港二级断裂构造带的东南部,属典型的复杂断块油田。由于断层开闭变动可以成为流体运移通道或对油气起到遮挡作用,因而断层的多变性成为研究难点之一[1];同时受油层内部非均质性影响,复杂断块油田进入特高含水期,地下仍有可观的可动剩余油[2]。研究区块含油面积4.5km2,地质储量1179.58×104t,于1965年投产,历经40多年的开采,目前处于特高含水期产量递减阶段阶段。截至2009年,累积产油422.51×104t,累积注水 1671.55×104m3,综合含水93.1%,采收率35.49%,采出程度29.02%。针对该区高含水、高采出程度、产量逐年递减、低效无效循环注水以及各类油层水淹程度不均等,利用油藏工程动态分析方法结合地质建模和油藏数值模拟,在动静结合基础之上充分认识油藏特征及油气水运动规律,进行剩余油潜力研究,为油田特高含水期挖潜,改善开发效果提供依据。

1 地质特征及突出矛盾

1.1 构造特征

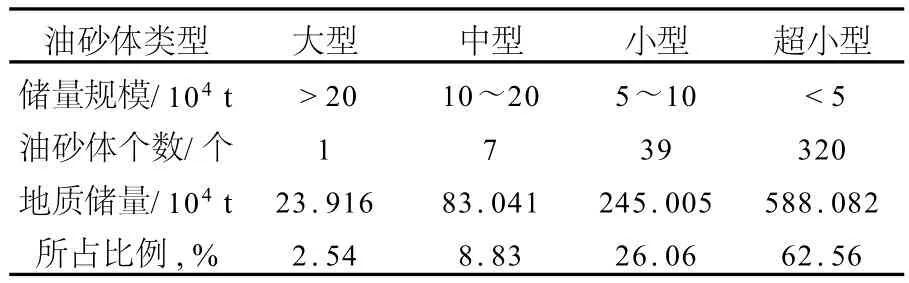

该油田构造的主要特点就是断层多、断块多且小,构造类型多,以断块构造为主。统计出该区断层18条,油砂体分布规律如表1所示。

表1 七八断块油砂体统计

1.2 储层沉积特征

沉积相的研究是搞好复杂断块油田注水开发工作的基础,研究表明,主断层的下降盘为曲流河型,而上升盘则表现为辫状河的特点。该区内具有多套含油层系,从明Ⅱ组至馆Ⅲ组,主力油层主要集中在Ng1-1、Nm2-10、Nm3-6、Nm3-7、Nm3-8、Nm4-6等小层上,是重点开发对象。

1.3 油藏特征

该区油藏类型多样,包括断层与构造组成的油气藏,断层与岩性尖灭组成的油气藏,断层遮挡形成的油气藏,岩性油气藏。由于断层的分割,整个构造被切割成许多水动力互不连通的小断块,其面积较小,纵向上一些小的薄夹层也具有较强的分割性,使上、下相邻油层有各自独立的油水关系。因此,油水关系极其复杂,油水界面不一,纵向含油井段长。而且断块之间天然能量差别大,由于有些小断块四周封闭,不与外界连通或连通很差,投入开发后,没有边水、底水能量供给导致内部能量消耗很快,产量不断下降。因此不同断块所处的位置和边底水供给情况不同,造成整个油区压力不平衡。

1.4 生产动态特征

示踪剂试验表明,平面矛盾严重,单向收益井多,占总收益井的60%,而双向收益井、多向收益井分别只占24.4%、15.6%,注采关系不平衡导致在注采强度较大的方向上容易形成优势渗流通道,造成不必要的低效、无效注水;分析吸水剖面得出,层间矛盾突出,主力层吸水强度高,非主力层长期吸水差,导致水洗程度不均一。出砂严重,井况复杂,统计了七八断块共有生产数据井196口,其中发生套变井75口,套变率38.3%,油井有30口带病生产,占25.9%,水井有24口带病生产,占30%,停产井有21口由套变引起,为主要停产原因。经过长时间开采,各开发单元注采井网已不再完善,降低了有效水驱控制程度。

2 动静结合分析技术

2.1 油藏工程动态分析方法

针对复杂断块多层砂岩油藏的注水开发,随着含水率的上升和油藏内油水的重新分布而呈现出的典型开发特征,从最基本的水驱特征曲线、含水上升规律和开发效果三方面进行综合分析[3]。

2.1.1 水驱特征曲线分析

水驱曲线不但可以预测水驱油田的未来开发动态,而且还可以测算水驱油的可采储量和采收率。

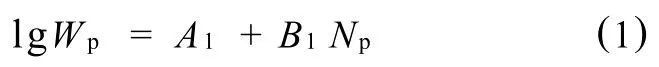

甲型水驱曲线关系式:

乙型水驱曲线关系式:

式中:Wp——累积产水量;Np——累积产油量;WOR ——水油比;A1、B1、A2、B2——无量纲常数。

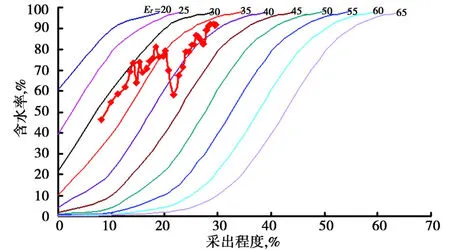

绘制七八全区的水驱特征曲线(图1),利用相关分析求出各个系数,从而可进行可采储量及采收率预测。

图1 七八断块水驱特征曲线

2.1.2 含水上升规律分析

油田含水率与可采储量采出程度关系是描述油田含水上升的最基本的规律,特别是后期含水率与采出程度统计的规律在我国得到了广泛应用[3]。绘制含水率和采出程度相关关系的实际与理论曲线图版,如图2所示。

图2 图2含水率与采出程度实际与理论曲线图版

由图2可知,在进入高含水开发期后,油藏总体采出程度处于35%左右,末端有上翘趋势,代表注水效果有变差趋势,这是由于近年油田开发方式和注采不完善所致,今后需调整注采方案,保持注采平衡,才能有效提高采收率。

2.1.3 开发效果分析

在注水开发油藏中,涉及井网密度、注采井数比等在内的40余个指标,有些指标对开发效果的影响是重复的;有些指标虽然独立,但对特高含水期的油田开发效果影响较小[4]。根据逻辑分析方法,重点研究水驱控制程度、注采对应率、油层动用程度、压力保持水平、含水上升率、剩余可采储量采油速度、水驱指数、阶段存水率、自然递减率、采收率等10个指标。依据复杂断块油藏开发水平分类指标行业标准,评价如表2所示。

表2 港东七八水驱开发效果指标评价

2.2 油藏数值模拟技术

七八断块历经40多年的开采,地下油气水重新分布,而油藏数值模拟是现代技术中研究剩余油最有效的工具和手段之一,该方法通过精细的油藏历史拟合,重现油藏过去的开发历史,展示剩余油饱和度的分布规律,能够实现全方位动态描述和预测。

本次油藏数值模拟采用公认最好的Eclipse软件中经典的三维三相黑油模型,选取稳定性好,收敛快的全隐式解法。利用Petrel软件相控动态随机建模技术建立地质模型,采用角点网格,经网格粗化后,导出平面上网格:50m×50m,纵向上考虑含油砂层、隔层以及网格数等因素,不同的小层采用不同的网格设置,共分为111个纵向网格,模拟层段1000~2300m。总网格节点79×60×111=526140个,有效节点12997个。参与模拟的油井数80口,水井数46口。针对这种大型数值模拟,在最新配置的 HP xw860064位工作站上进行模拟运算,储量拟合误差为4.5%。

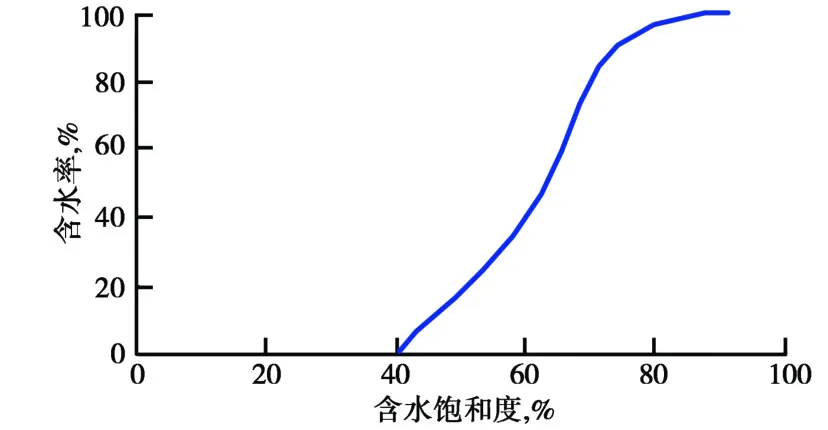

一个好的数模,历史拟合是关键一环,而最为重要也最费时费力的是含水率指标的拟合[5]。针对复杂断块油藏,在油藏工程动态分析的基础之上,单个圈闭逐一分清注采关系,判断来水方向,进行快速拟合。其中相对渗透率是敏感因素之一,考虑到处于特高含水期,在含水率>80%时,在多次拟合基础上多次调整油相相对渗透率比值。根据水驱油理论,绘制如图3所示的分流曲线,结果表明:从含水饱和度为85%的地层岩石中产出的是100%的水。

图3 分流曲线

3 剩余油分布及潜力分析

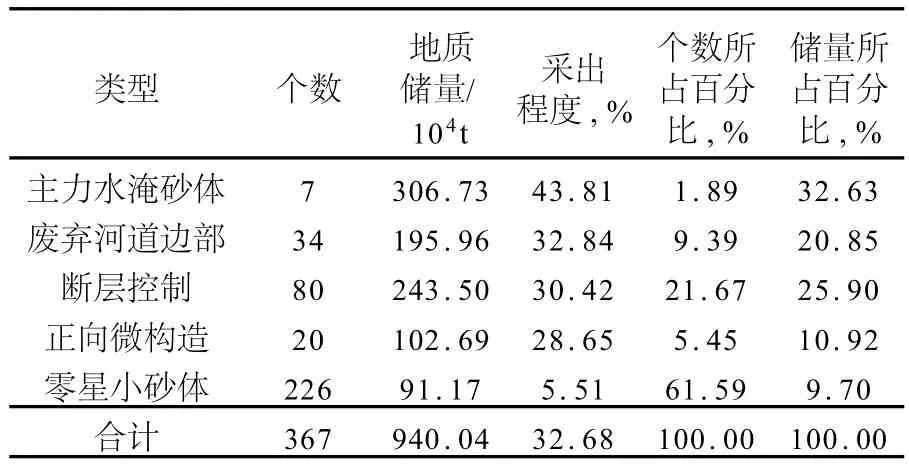

剩余油分布位置和数量是剩余油研究的技术关键和难点。通过生产动态分析结合油藏数值模拟结果,统计出七八剩余油分布情况见表3,得出如下分布规律:①主力砂体水淹严重,含油饱和度低;②废弃河道边部富集剩余油;③断层边部富集剩余油;④正向微构造控制剩余油;⑤零星小砂体控制剩余油。

从表3可以看出剩余油潜力主要分布在主力水淹砂体、废弃河道边部、断层控制的剩余油富集区。

表3 七八不同类型剩余油分布统计

4 结论与认识

(1)受非均质性及断层影响,七八断块经过四十多年的注水开采,已进入特高含水后期,剩余油分布既分散又相对富集,地下油水关系十分复杂。

(2)利用传统油藏工程动态分析方法结合地质建模和油藏数值模拟,使动、静态资料紧密结合,定量化该区剩余油分布规律。

(3)该区剩余油潜力主要分布在主力水淹砂体、废弃河道边部、断层控制的富集区。

[1] 韩大匡,万仁溥.多层砂岩油藏开发模式[M].北京:石油工业出版社,1999:1-52.

[2] 韩大匡.深度开发高含水油田提高采收率问题的探讨[J].石油勘探与开发,1995,22(5):47-55.

[3] 方凌云,万新德.砂岩油藏注水开发动态分析[M].北京:石油工业出版社,1998:76-94.

[4] 姜瑞忠,刘小波,王海江,等.指标综合筛选方法在高含水油田开发效果评价中的应用[J].油气地质与采收率,2008,15(2):99-101.

[5] 袁奕群,袁庆峰.黑油模型在油田开发中的应用[M].北京:石油工业出版社,1995:40-50.

编辑:彭 刚

TE313.1

A

2010-07-19;改回日期:2010-11-15

罗二辉,1985年生,2008年毕业于中国石油大学(北京)石油工程专业,现为中国地质大学(北京)油气田开发工程专业硕士研究生,研究方向:油气藏数值模拟、渗流力学及试井分析。

国家科技重大专项项目专题“复杂油气田地质与提高采收率技术”(编号:2008ZX05009-004-003)。

1673-8217(2011)01-0076-03