中江石泉丹参丛枝菌根真菌鉴定

朱毓霞,宋杰,肖文娟

菌根(mycorrhiza)是自然界中一种普遍的植物共 生现象,它是一类土壤真菌与植物根系形成的一种互惠共生体[1]。Harley(1989)根据参与共生的真菌和植物种类及它们形成共生体系的特点,将菌根分为7种类型,即泡囊-丛枝菌根(VAM)、外生菌根(ECM)、内外生菌根(EM)、浆果鹃菌根(ARM)、水晶兰类菌根(MM)、欧石兰类菌根(ERM)和兰科菌根(OM)[2]。其中分布最为广泛,与农林牧业生产关系最为密切的是泡囊-丛枝菌根(VAM),简称丛枝菌根(AM)。许多研究表明,AM真菌可以促进植物根系对磷、铜、锌等矿质元素的吸收,提高植株对水分胁迫的抗性,增加植物激素的合成和分配,从而能全面改善宿主植物的生长状况;AM真菌在稳固土壤的团粒结构,改善土壤质量等方面也有突出作用;同时,AM真菌对自然界中植物之间碳的迁移,维持寄主植物的多样性和植物资源分布,维持生态系统的功能和稳定性也有重要意义[3]。

丹参Salvia miltiorrhiza Bunge为唇形科植物。关于丹参的丛枝菌根真菌,目前国内尚未见相关报道。本试验以中江石泉栽培丹参为研究对象,对丹参根系是否有丛枝菌根真菌的侵染、侵染情况、丛枝菌根真菌的种类等方面进行研究,以便通过接种丛枝菌根真菌来提高丹参的产量和质量。

1 实验材料

丹参根系及根际土壤(采自四川中江石泉)、FAA固定液(70%酒精 90 mL,冰乙酸 5 mL,福尔马林5 mL)、酸性品红乳酸甘油染色液(乳酸87.5 mL,甘油6.3 mL,蒸馏水6.3 mL,品红0.094 g)、棉兰试剂(苯酚10 g,乳酸10 mL,甘油20 mL,水溶性苯胺蓝0.02 g,蒸馏水10 mL)、Melzer’s试剂(碘 1.5 g,碘化钾5 g,蒸馏水100 mL)、PVLG试剂(聚乙烯醇8.33 g,蒸馏水50 mL,乳酸50 mL,甘油5 mL)。

2 实验方法

2.1 样品的采集及预处理

S型采样,选取25株丹参作为取样点,每个取样点间隔2 m,去掉表层2 cm厚的表土,采集距地表2~30 cm土层中丹参的根系与根际土壤。剪取丹参药材须根,轻轻洗净泥沙,用纯净吸水纸吸干水分,选择直径小于2 cm的须根100~200条,装入三角瓶内,用FAA液固定。将采集的丹参根际土壤置通风阴凉处风干,装入大信封内封好,并在袋内袋外贴上标签,注明编号、地点、海拔、地形、采样人、采样时间等。

2.2 丹参根系丛枝菌根真菌侵染率测定

用碱解离-乳酸甘油酸性品红染色法对根样进行染色处理[4]。

(1)组织透化:将经FAA液固定的根系取出,剪成0.5~1 cm的小段,放入试管中,加入5~10%KOH溶液,90℃水浴解离40 min,对根段进行透明处理;

(2)漂洗:将KOH溶液倒掉,待试管冷却后用清水冲洗根段2~3次;

(3)酸化:用KOH溶液处理后,根的碱性很强,必须将其酸化,才有利于乳酸甘油酸性品红试剂对丛枝菌根结构的良好染色。在试管中加入2%HCl溶液,对根段进行酸化,以促进染色,5 min后将HCl倒掉;

(4)染色:在试管中加入适量乳酸甘油-酸性品红染色液,90℃水浴解离40 min(可回收染色液重复利用);

(5)镜检:将染色后的根系加入注有乳酸的培养皿中脱色,用镊子挑取15条粗细一致的根段整齐地排列在干净载玻片上,加盖玻片后于光学显微镜下观察并记录根样中有无丛枝菌根真菌的侵染及侵染情况(植物细胞不着色,真菌组织染成红色)。处理200条根段,按根段频率标准法测定菌根侵染率,即没有菌根结构的根段其侵染率为0%,整条根段全被侵染的为100%,只有一半长度的根段被侵染的为50%,以此类推,并记录各侵染率下的根段条数。侵染率计算公式如下:

侵染率(%)={∑(0%×根段数+10%×根段数+20%×根段数+……+100%×根段数)}÷观察总根段数

2.3 丛枝菌根真菌孢子的分离和鉴定

2.3.1 丛枝菌根真菌孢子的分离

采用湿筛倾注-蔗糖离心法[5]从根际土样中分离丛枝菌根真菌孢子。具体操作为:称取100 g土样,倒入大烧杯中,加入500 mL水,浸泡30 min,用玻棒充分搅匀,静置10 s后,将上层的土壤悬浮液慢慢地倒入最上一层土壤筛内(最好集中在一小范围内倾倒,以保证筛出的孢子尽量集中,减少损失)过筛,20/80/150/300/400目(上筛20目,底筛400目),反复洗土并过筛3~4次,用水反复冲洗各筛面的筛出物,直至没有土壤微粒为止。然后用清洁的洗瓶将80/150/300/400目筛面的孢子及杂物分别冲入大离心管内加水定容,经3000 rpm/min离心3min,去掉上悬液,加入50%蔗糖定容,摇匀管底沉淀物,1500 rpm/min离心1.5min,取出离心管将上悬液马上过400目筛,用清洁的洗瓶将各筛面上滞留的筛出物轻轻地洗入洁净的培养皿内。

2.3.2 AMF孢子的鉴定

采用形态特征分类鉴定法[6~7]。具体操作如下:将湿筛得到的孢子置体视镜下观察,按孢子的大小、形态、颜色等进行初步分类。然后,用微吸管或挑针挑取孢子置于载玻片上,加浮载剂PVLG,在显微镜下观察孢子的颜色、形状、测量孢子大小,连孢菌丝的有无及着生方式,附属结构等,然后将孢子调整至最佳位置,压破孢子用油镜测量孢壁总厚度,连点形状及宽度和连孢菌丝宽度,从盖玻片一侧加入乳酸,重测上述数据。观察孢壁结构,发芽方式等特征;孢壁颜色、分层分组情况、各壁层的质地类型,内含物的性质等。鉴定中辅助使用Melzer’s试剂、棉蓝酚试剂,观察孢子的特异反应,对有代表性或特异性的特征随时拍照。综合以上观察结果,参照检索表(Schenck&Perez,1988 AM菌根真菌鉴定手册)和近几年发表的新种、新记录种,同时参照国际AM菌种保藏中心(International Culture Collection Center of Vesicular and Arbscular Mycorrhizal Fungi)在internet上(http://invam.caf.wvu.edu)提供的种的描述、图片及相应分类单元的原始发表进行AMF种的鉴定,鉴定到属和种。

3 结果与分析

3.1 丹参根系丛枝菌根真菌的侵染率

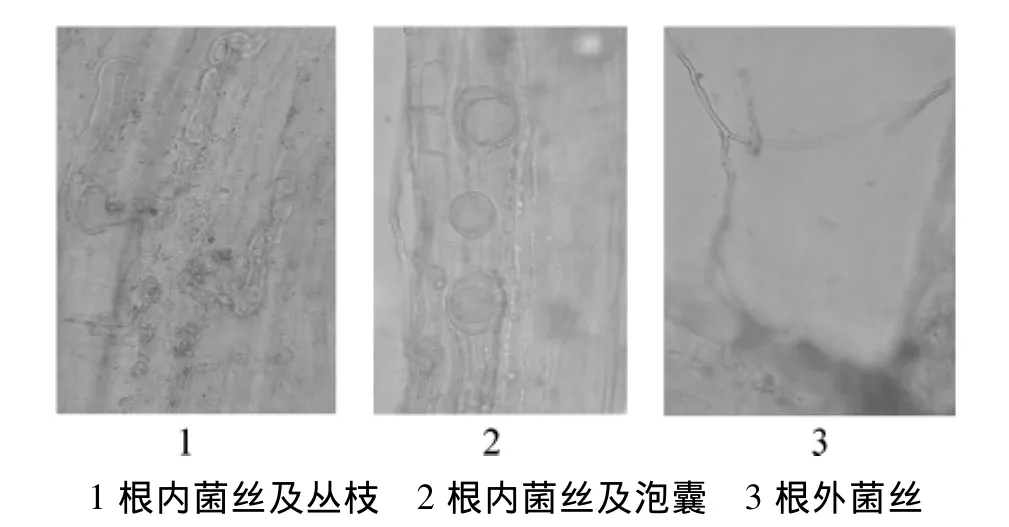

通过染色试验发现,所采丹参根系样品有菌根侵染,且全部属于AM类型。AMF侵染宿主丹参的根系并形成典型的AM。AMF菌丝在宿主根系外蔓延生长,形成外生菌丝并产生根外孢子;同时,菌丝在宿主皮层细胞间延伸生长,形成内生菌丝,并分支进入细胞内发育成丛枝结构,在细胞内和细胞间形成多种形状的泡囊。结果证明,丹参确有AM存在,侵染率为17.6%,侵染强度不高。丹参根系丛枝菌根真菌侵染情况见图1。

图1 丹参根系丛枝菌根真菌侵染

3.2 丹参丛枝菌根真菌种的鉴定

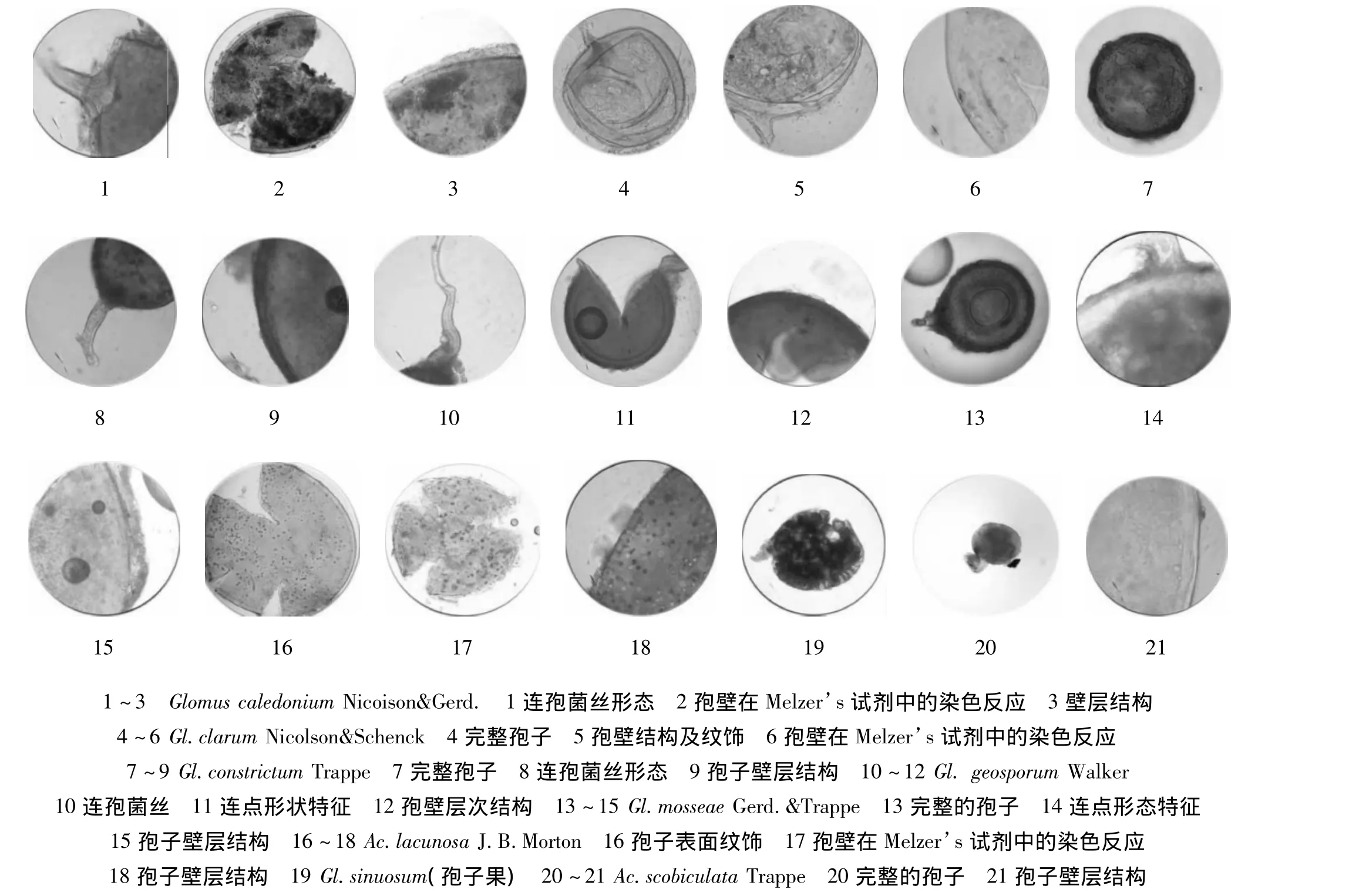

从丹参根际土壤中共分离出13种AM真菌,其中球囊霉属(Glomus)9种,占已鉴定属种的69.23%,是丹参根系重要的AMF菌种群。无梗囊霉属(Acaulospora)3种,占23.83%,盾巨孢囊霉属(Scutellspora)1种,占7.94%,鉴定到种的有8种,分别是Glomus caledonium、Glomus clarum、Glomus constrictum、Glomus geosporum、Glomus mosseae、Glomus sinuosum、Acaulospora scobiculata、Acaulospora lacunosa。其中有5份孢子只鉴定到属而未鉴定到种,这些孢子或因缺乏明显的分类特征,或未见有相关描述而难于做种的鉴定。丛枝菌根孢子形态见图2。

图2 丛枝菌根孢子形态

4 讨论

丹参能被丛枝菌根真菌侵染,形成典型的菌根结构,故丹参也是一类菌根营养型植物;已分离鉴定出丹参AMF13种,隶属3个属,包括球囊霉属、无梗囊霉属和盾巨孢囊属。其中,球囊霉属9种,是丹参AM真菌中最大的种群。

本试验采用丹参人工栽培区样品。由于其独特的生态环境易诱发各种病虫害,如根腐病、叶斑病、根结线虫病、斜纹夜蛾、蛴螬、地老虎等,所以在栽培过程中使用了大量农药,造成有害物质在土壤中大量残留[8]。这对AMF的侵染、种类组成等有很大的影响。所以试验结果未能完整反映出丹参AMF的组成,仍需进一步的研究。

[1] 杨显志,邵华,周成,等.丛枝菌根研究及应用[J].云南农业科技,2001,4:38.

[2] 刘润进,陈应龙.菌根学[M].北京:科学出版社,2007.

[3] 王贤波.丛枝菌根(AM)的研究进展及展望[J].杭州农业科技,2007,2:19.

[4] M.Brundrett,L.Melville,L.Peterson.Practical methods in mycorrhiza research[M].Mycolo gue Publications,1994.

[5] Gerdemann JW,Nicolson YJ.Spore of mycorrhizal Endo gone species extracted from soil by wet sieving and decantation[J].Trasactions of British Mycolo gical Society,1963,46:235.

[6] Morton JB,Benny GL.Revised classification of arbuscular mycorrhizal fungi(zy gomycetes):a new order,Glomales,two new suborders,Glomineae and G gasporineae and two new families,Acaulosporaceae and Gi gasporadeae,with an emendation of Glomaneae[J].Mycotaxon,1990,37:471.

[7] Berch SM.Endo goaceae taxonomy specificity fossile reccord phylo geny[J].Frontiers of Applied Microbiolo gy,1987,2:161.

[8] 张美庆,王幼珊.环境因子和AM真菌分布的关系[J].菌物系统,1999,18(1):25.