反转STROOP效应的编码转换理论实证性研究

方 凡,李 君

(华南师范大学 教育科学学院,广东 广州 510631;韶关学院 教育学院,广东 韶关 512005)

反转STROOP效应的编码转换理论实证性研究

方 凡,李 君

(华南师范大学 教育科学学院,广东 广州 510631;韶关学院 教育学院,广东 韶关 512005)

通过三组手动按键反应实验,创设无编码转换的反应条件,验证反转STROOP效应的编码转换理论.在无编码转换的条件下,经方差分析和t检验,反应时均无显著差异.说明无论是有刺激材料冲突还是有反应冲突,均无反转Stroop效应出现,即使增加了反应难度,增加了所需加工时间的情况下,颜色对字义加工也没有产生干扰.实验结果支持编码转换理论.

反转Stroop效应;编码转换理论;t检验

1 引言

美国心理学家John Riddley Stroop在1935年发现Stroop效应,指的是字义对字体颜色的干扰效应.著名的颜色命名实验中,当字体的颜色和字体所表示的字义不一致时,被试反应时比命名非颜色词或颜色字符串长.例如,命名用红墨水写的“green”要比命名用红墨水写的“xxxxx”反应时要长[1].

而反转Stroop效应指的是要求被试对字义做判断,字体颜色对字义加工产生了干扰现象.反转Stroop任务要求被试忽略颜色,仅对字义作出反应.

编码转换理论认为,对字义和颜色的加工过程互相独立,每个过程有各自的编码系统[2].在Stroop试验中,当要求被试对颜色作出口头反应时,颜色编码系统必须转化为口头反应的编码系统,由于参与了转化,被试对颜色的反应会受到干扰.因为要参与编码转换,因此被试命名颜色的时候,字义会对颜色造成该干扰,这就是Stroop效应产生的解释[3].但是,该理论有时无法解释反转Stroop.有研究显示,要求被试读出字义时,并无反转Stroop效应.因此,支持该理论的学者对要求被试大声对词作口头反应时没有反转Stroop效应这一问题的解释是,所要反应的词已经在被试的言语编码系统里,所以不相关的颜色对被试反应没有干扰[4].

因此,编码转换理论认为,如果反应是与字义联系,被试需要对颜色作出反应(Stroop任务)时,出现干扰,但是如果被试需要对字义作出反应(反转Stroop任务)时,干扰不会出现[5].当被试要求进行按键反应时,根据按键标识的方式,如果刺激与反应的目标属于不同的编码系统,即刺激和反应间出现了编码系统的转换,可观察到反转Stroop效应.但是如果刺激和反应的目标属于同一个编码系统,即刺激和反应间不需要进行编码系统的转换,就没有反转Stroop效应.

2 方法

2.1 被试

被试为中国某大学13名本科在校生,年龄20岁-23岁之间,男6名,女7名,视力或者矫正视力正常,非色盲.被试均为右利手.

2.2 材料与程序

实验采用被试内设计,本实验用E-prime编写程序,刺激材料为红,黄,蓝,绿4个汉字,每个汉字都是彩色,共有红,黄,蓝,绿四种颜色,但是汉字颜色和字义不一定相同.汉字以48号仿宋体,呈现于计算机17寸显示器屏幕中央,视角为2.2.刺激字出现前,有黑色的“+”作为注视点,按键后才出现下一个刺激.要求被试忽略颜色,只对字义作出反应,红和黄按F,蓝和绿按K.记录反应时和错误率.

材料呈现分三种处理:(1)一致组,有60个试验,汉字的颜色和字义相同,如红色的红字,共四种组合,每种组合呈现15次;(2)材料冲突组,有60次试验,汉字的颜色和字义为同一按键的颜色按键,如黄色的红字,共四种组合,每种组合呈现15次;(3)反应冲突组,有120次试验,汉字的颜色和字义不同且处于不同颜色按键,如红色的蓝字,共八种组合,每种组合呈现15次.

在正式试验前,有练习,次数为48次,练习时出现的刺激,须涵盖上面三个组的刺激词.

2.3 数据处理

删除错误反应项目,小于全部数据3%.记录反应时,计算出平均反应时和标准差,删除三个标准差以外极端值(小于全部数据3%).剩下数据进入下一步处理.

3 结果

3.1 平均反应时和平均错误率

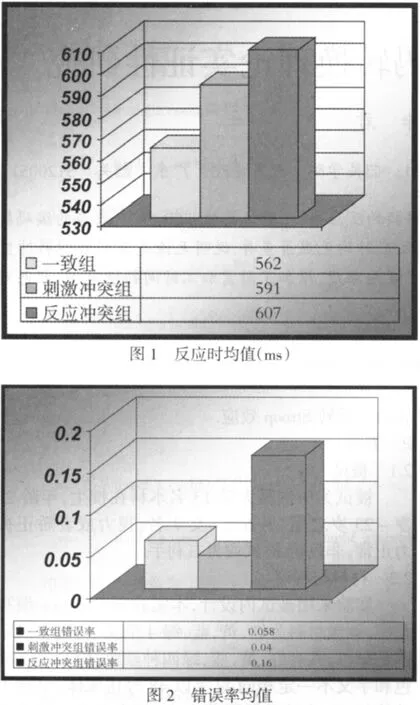

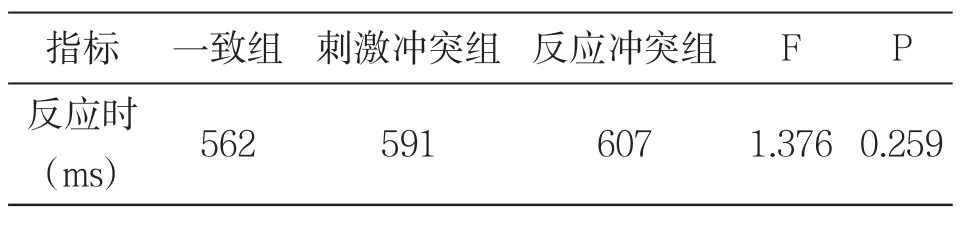

对平均反应时和平均错误率实验数据绘制图表:

3.2 不同处理的干扰效应

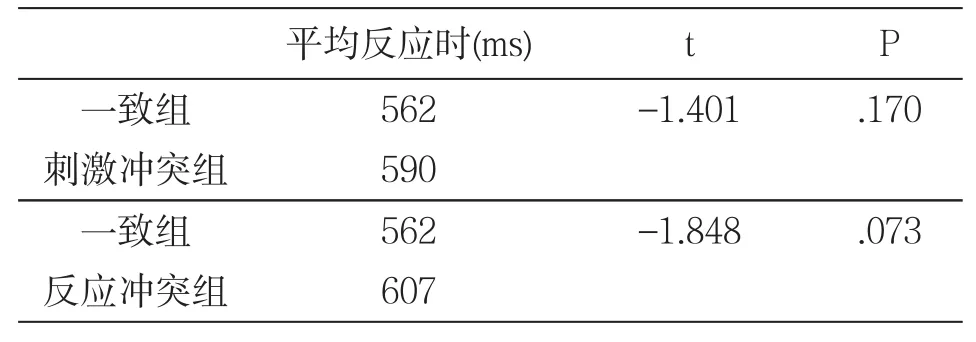

对不同处理的平均反应时数据作方差分析检验,结果显示:F(2,36)=0.136,p>0.05.被试对不同处理的平均反应时无显著差异,

表1 不同处理的方差分析检验

3.3 干扰效应的t检验

对平均反应时作相关样本t检验,比较一致组和刺激冲突组,一致组和反应冲突组的差异,结果显示:一致组(562ms)和刺激冲突组(590ms)t=-1.401,p>0.05;一致组(562ms)和反应冲突组(607ms)t=-1.848,p>0.05.结果均显示差异不显著,即无反转STROOP效应出现.

表2 相关样本t检验

4 结论和讨论

4.1 实验设计的特点

本实验用手动按键反应代替口头报告反应,创设无编码转换的反应条件.用De.Houwer的实验范式,创设了三种不同的刺激材料,既明确了按键的方式,同时增加了反应难度,增长反应时间.更重要的是,这一范式区分了反转stroop效应的两个过程(刺激冲突和反应冲突),更好的解释反转stroop的机制.

4.2 结果讨论

实验结果显示,虽然在反应时均值和错误率均值上,反应冲突组均高于前两组,但是方差分析结果和t检验结果均不显著,也就是说在无编码转换的条件下,无论是有刺激材料冲突还是有反应冲突,均无反转stroop效应出现,即使增加了反应难度,增加了所需加工时间的情况下,颜色对字义加工均没有产生干扰,这一结果实际上支持了编码转换理论.

4.3 不足和展望

手动反应被认为是无编码转换的,因为不会有言语系统的参与,但是影响手动反应的因素众多.本研究结果只能部分解释无编码转换时不会出现反转stroop效应,但不能验证有反转STROOP效应便有编码转换,或者有编码转换时便有反转stroop效应.这是日后进一步研究的方向和重点,也是研究的难点.

〔1〕Bauer B,Besner D.Processing in the Stroop Task:Mentalsetasadeterminantofperformance[J].Canadian Journal of Experimental Psychology,1997,51:61–68.

〔2〕Durgin F H.Translation and Competition Cmong Internal Representations in a Reverse Stroop Effect[J].Perception & Psychophysics,2003,65:367–378.

〔3〕De Houwer J.On the Role of Stimulus-Response and Stimulus-Stimulus Compatibility in the Stroop Effect[J].Memory& Cognition,2003,31:353–359.

〔4〕Virzi R A,Egeth H E.Toward a Translational Model of Stroop Interference[J].Memory&Cognition,1985,13:304–319.

〔5〕Melara R D,Algom D.Driven by Information:A Tectonic Theory of Stroop Effects[J].Psychological Review,2003,110:422–471.

O157.4

A

1673-260X(2011)11-0019-02