PA6/PET双组分纺黏水刺非织造布开纤方式探讨

崔 林,孙宜东,闫 静,陈 军

(1.天津工业大学,天津 300387; 2.欣龙控股(集团)股份有限公司,海南 海口 571924)

引 言

近几年来复合纺丝工艺广泛应用于超细纤维的工业化生产中,得到非常成功的发展[1-2]。PA6/PET双组分纤维纺黏水刺非织造布是一种将复合纤维、纺黏及水刺技术结合而生产出的新型产品,由德国科德宝公司率先开发。该非织造布具有超细纤维、比表面积大以及优越的力学性能、尺寸稳定性和屏蔽性特点,可广泛应用于汽车内饰材料,皮革材料,高档擦拭材料,包装材料等领域[3-6]。近两年来,我国也开始着手开发双组分纺黏水刺非织造布,2009年,具有自主知识产权的国内第一条双组分超细纤维纺黏水刺非织造布生产线在江西吉安建成投产[7];2011年10月,中纺新元无纺材料有限公司自行整合的超细纤维双组分纺黏水刺非织造布生产线开车试产[8]。开纤技术的好坏直接影响到纺黏水刺非织造布各项性能,目前橘瓣型复合纤维开纤方法主要有机械开纤,热开纤和化学开纤[9]。为了尽可能地提高双组分纺黏水刺非织造布开纤效果,本文探讨了水刺开纤,湿热开纤和化学开纤三种不同开纤方式对开纤效果的影响。

1 实验部分

1.1 实验原料及设备

原料:PA6/PET双组分纺黏水刺非织造布(自制)。

设备:CU-2纤维细度分析仪(北京和众视野科技有限公司);HH-4恒温水浴锅(杭州新亦昕数控设备有限公司);BY-28高精度恒温糟(杭州新亦昕数控设备有限公司)。

1.2 开纤情况分析

采用CU-2纤维细度分析仪观察开纤后试样开纤情况,放大倍数200倍。

2 结果与讨论

2.1 水刺开纤

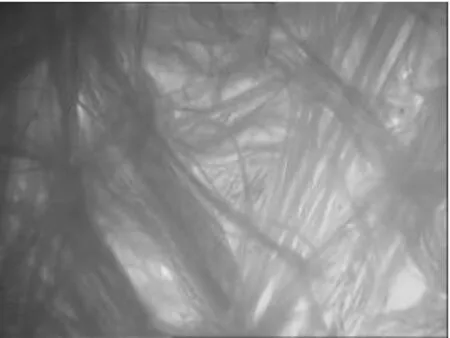

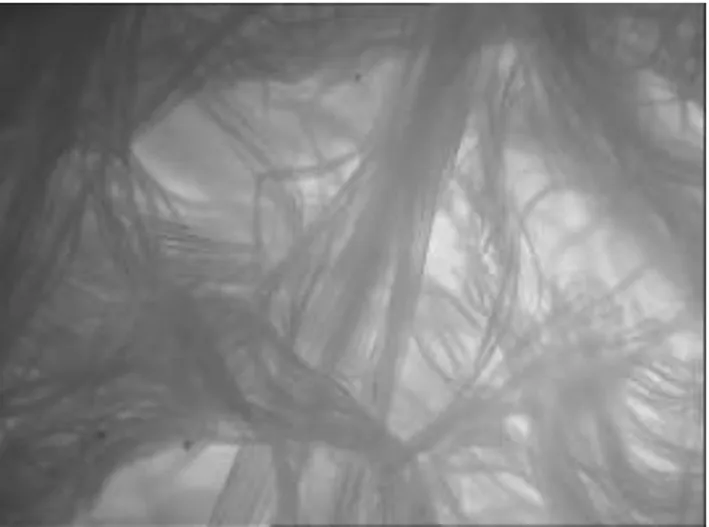

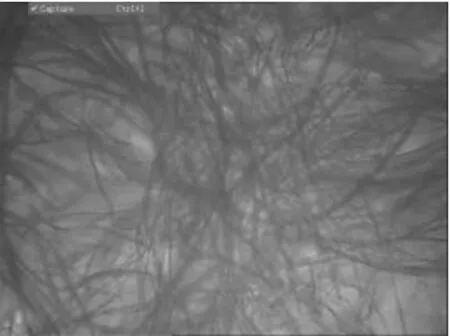

水刺开纤是双组分纺黏非织造布生产过程中最主要的开纤及固网工序,主要利用高压水刺力将中空橘瓣纤维中PET和PA6组分打散。图1是同一布样在不同焦距下观察到的水刺开纤后双组分非织造布表面结构和内部结构图。从图1(a)中观察发现表面结构开纤度高,纤维基本被打开并部分缠结,但通过调焦观察布样内部结构发现,图1(b)中在布样内部的纤维还有部分基本未开纤,可见,单靠水刺开纤还存在一定的局限性。这可能是因为大部分水刺能量被表面纤维所消耗,因此表层纤维开纤效果较理想,而内部得到的能量不足以使内部纤维打散。

(a)表面结构

(b)内部结构图1 水刺开纤后双组分非织造布结构图

2.2 湿热开纤

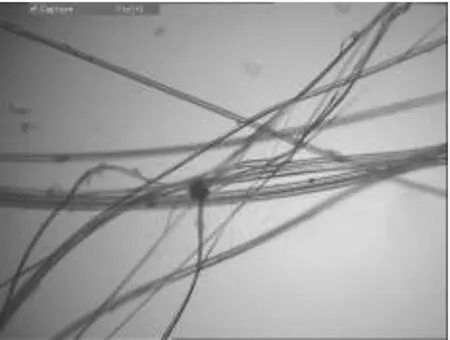

热开纤处理方法包括干热处理和湿热处理。在热作用下,PET和 PA6组分沿纤维轴向产生收缩,两组分因分子结构的不同形成收缩差异,进而在两组分界面产生剪切力使复合纤维裂分。图2是不同温度一定张力下拉伸15 s后的开纤效果图。从图2可知,当温度升至75℃,保持时间15 s,在外力作用下,纤维结构依旧稳定,没有开纤变化;当温度控制在80 ℃,保持时间15 s,用较大的拉力拉伸可以发现纤维出现开纤现象,但效果并不理想;当在90 ℃恒温15 s时,对纤维用较小的拉力便可以出现开纤现象,而且观察到单瓣丝的分离;温度升到100 ℃时15 s后取较小拉力牵伸,从图2中可以看出,牵伸丝开纤明显,单瓣丝分离明显。由此可见,在一定拉伸张力条件下,温度越高,纤维开纤效果越明显。这是因为在湿热条件下,水对聚酯和聚酰胺的溶胀作用在纤维的分离中也起到了一定的作用,聚酰胺含有酰胺键,其亲水性比PET大许多,在热水中PET与PA6收缩的差异使得复合纤维两组分之间发生一个剪切力而使得两组分分离。

75 ℃

80 ℃

90 ℃

100 ℃图2 不同温度湿热开纤效果

2.3 化学开纤

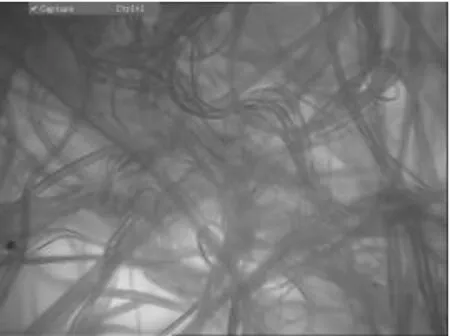

化学开纤方法主要有酸法、碱法以及其他化学试剂法。PA6/PET复合超细纤维化学开纤是采用溶胀的方式完成的,用化学试剂处理使纤维发生裂分是基于两组分对酸处理剂有不同的溶胀率,界面产生内应力,减少界面的粘合力,从而使之相互分离。图3是化学开纤前后纤网开纤效果图,从图3明显看出,经化学开纤处理后,开纤率明显提高,基本达到90%以上。

未经化学开纤处理

经化学开纤处理

3 结 论

在PA6/PET双组分纤维非织造布实际生产中,单靠水刺开纤还存在一定的局限性,不能使内部的纤维得到良好的开纤,若过于提高水刺压力提高其开纤率,将对设备性能的要求也会越高,而且能耗也相应增加,可借助在湿热和化学条件下各组分因收缩差异而分裂的湿热开纤和化学开纤来辅助提高PA6/PET双组分纺黏水刺非织造布开纤率。

[1] 李诚,辛婷芬,窦宝盛.涤/锦复合丝质量影响因素的探讨[J].合成纤维,2010 (7):41-43.

[2] 张彤彤.双组分纺黏法非织造布设备与工艺特点[J].中国纺黏法非织造布,2006(2):9-12.

[3] 非织造布新技术Evolon[J].纺织信息周刊,2001 (20):16.

[4] 侯翠芳.PET/PA6复合纤维纺黏水刺法非织造布结构性能[J].非织造布,2009 (3):35-38.

[5] 倪冰选,焦晓宁.纺黏水刺复合非织造布的发展概况[J].产业用纺织品,2010 (1):1-4.

[6] 成枫,黄有佩.双组分超细纤维纺黏水刺非织造布生产与应用[J].合成纤维,2009(8):41-43.

[7] 郭合信.双组分纺黏水刺非织造布的生产与应用[J].纺织导报,2009 (5):40-43.

[8] 张迈建.中纺新元公司新材料生产线投产[N].中国纺织报,2011,11.1(01).

[9] 郑巩伟.桔瓣型涤/锦复合长丝生产技术与应用[J].广东化纤,2001 (3):20-24.