基于电导率法的离子溶出型抗菌纤维的抗菌性测定

董 艳

(浙江工业职业技术学院,浙江 绍兴 312000)

随着人民生活水平的提高和人们健康、环境意识的增强,抗菌纤维的需求必构成潜在巨大的市场,抗菌纤维的生产将成为一个新兴的重要产业领域。随着抗菌纺织品的蓬勃发展,抗菌纤维和抗菌纺织品倍受人们的青睐,现已有各种抗菌产品纷纷涌入市场。 为了规范这一市场,就需要一个合理而有效的检测标准。迄今为止,国际上对纺织品抗菌性能测试的方法还没有统一的标准,在实验菌种、实验仪器、实验方法和评价方法等方面都有一定的差异,不同的检测方法对检测结果也有影响,尤其是纤维的抗菌性能检测较繁琐,且费用较高,这在一定程度上制约了抗菌纺织品检测的规范性。

本文从金属离子溶出机理[1]出发,即利用含金属离子的纳米抗菌材料[2],如无机复合纳米(银系、钛系等)抗菌粉体,能够在一定的条件下溶出金属离子,使抗菌材料具有抗菌性,利用这一特点来研究纳米抗菌纤维浸泡液的电导率与所开发出抗菌纤维的抗菌性能的关系,来间接评价纳米抗菌纤维的抗菌性。

1 试 验

1.1 实验材料与仪器

材料:普通涤纶(1.5 D×38 mm,)、纳米铜状无机抗菌涤纶(1.5 D×38 mm)、纳米铜状无机抗菌丙纶(1.5 D×38 mm),均为市售,自制稀土抗菌锦纶。PBS缓冲液,营养琼脂(若干)。金黄色葡萄球菌(S.aureus)NCTC 26025( 由青岛大学医学院菌种室保藏)。

仪器:电导率测试仪(上海理达仪器厂,DDS-11A型精密)、恒温水浴锅(江苏国华仪器厂,HH-4型数显,带磁力搅拌)、恒温振荡器(上海跃进毅力器械厂,THZ-82型); 电热恒温培养箱(南京市江宁电器仪器厂,J303-4型),灭菌锅,移液管、三角烧瓶和平皿(若干)。

1.2 纳米纤维浸泡液抗菌性能的表征

取定量纤维,放入定量20 ℃蒸馏水中,按实验要求浸泡一定时间,分别测定各实验中的浸泡液电导率,选择4种纤维浸泡10 h以后的浸泡液,参考美国道康宁公司开发的振荡烧瓶法[3]Shake Flask Method来测定抗菌效果。烧瓶振荡法能够使细菌与纤维浸泡液中溶出离子充分接触,通过平皿菌落记数可以测得浸泡液的抑菌率,有效直观的来评价抗菌效力。

2 结果与讨论

2.1 抗菌纤维离子溶出的影响因素分析

2.1.1 试验时间与浸泡液电导率的关系

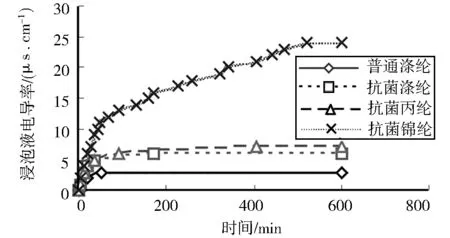

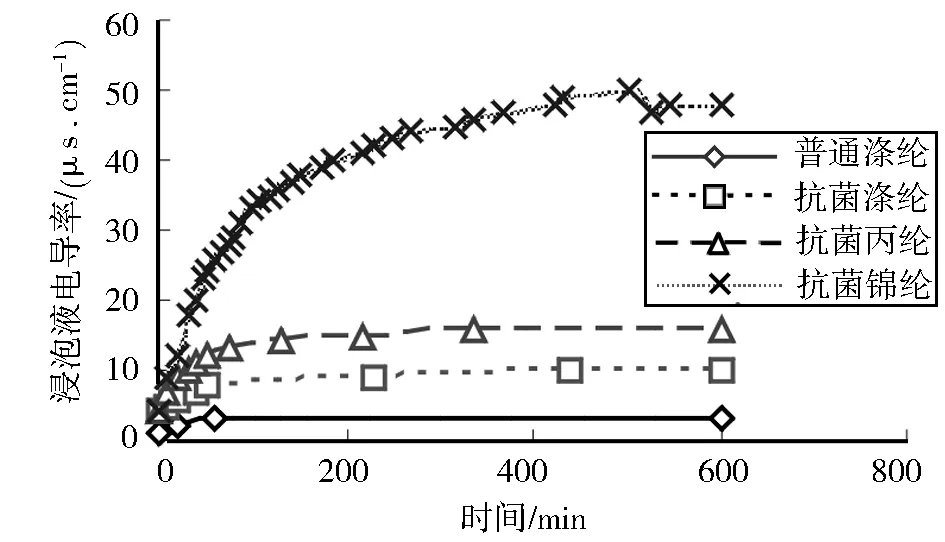

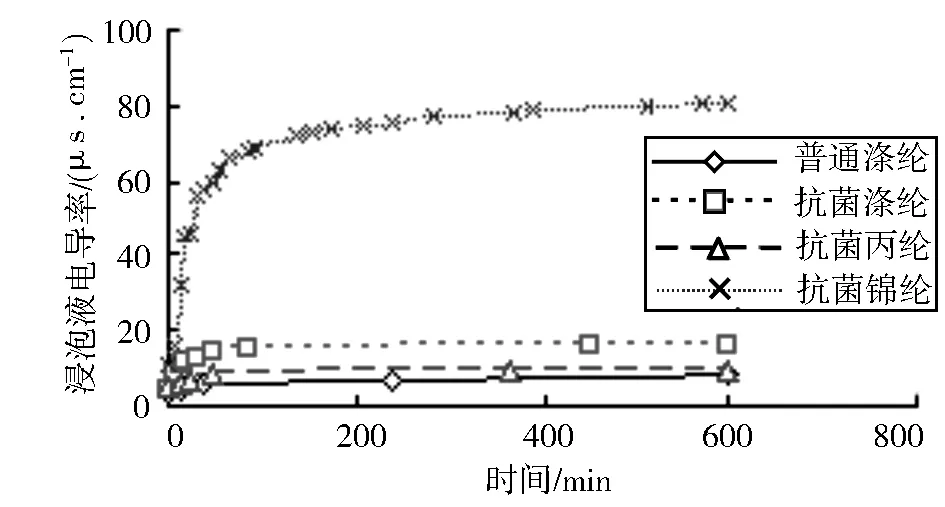

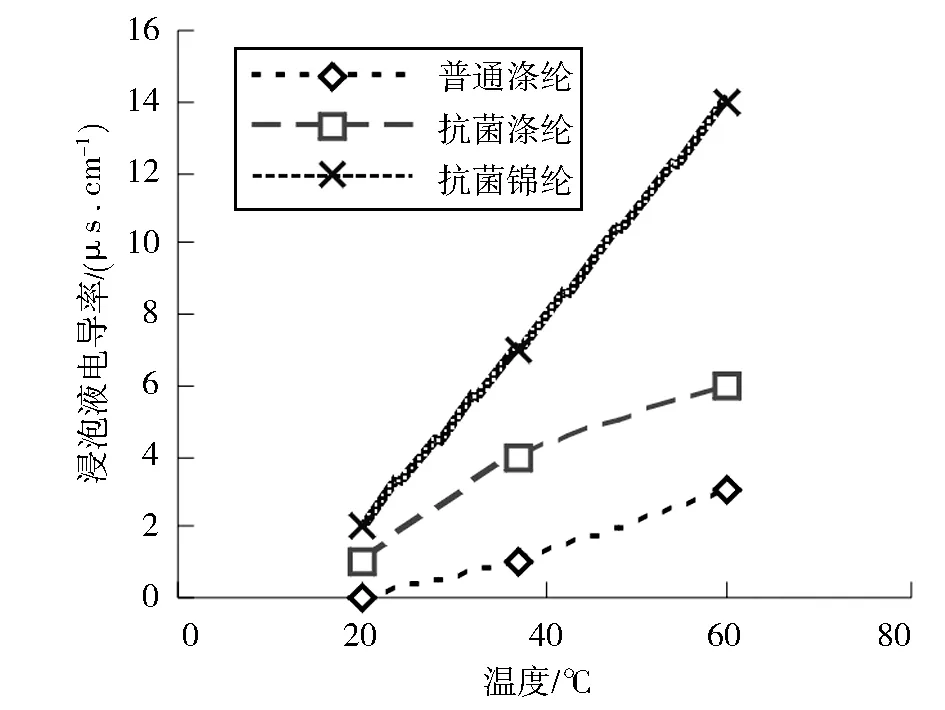

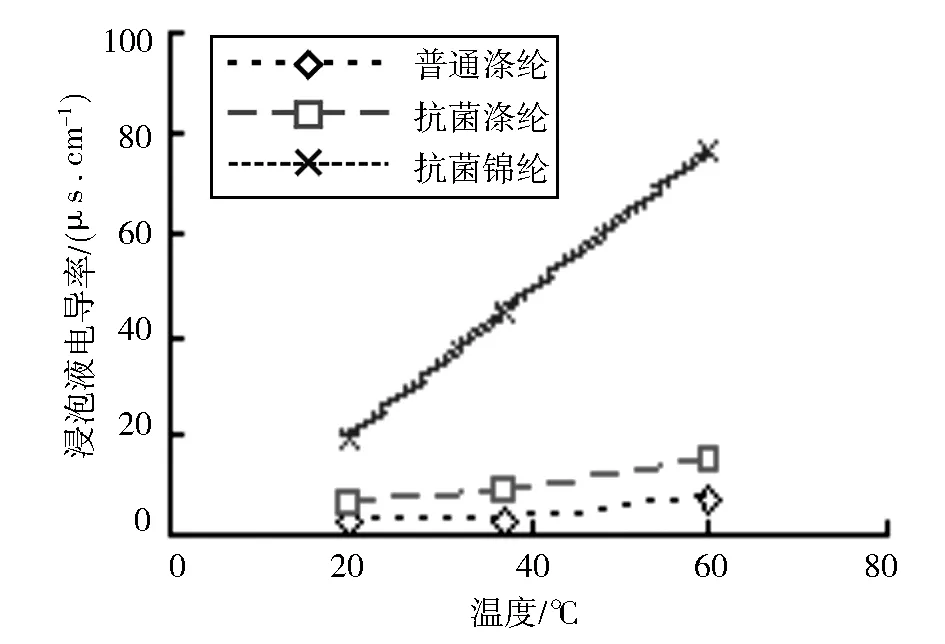

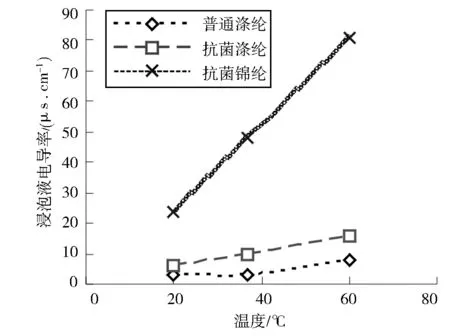

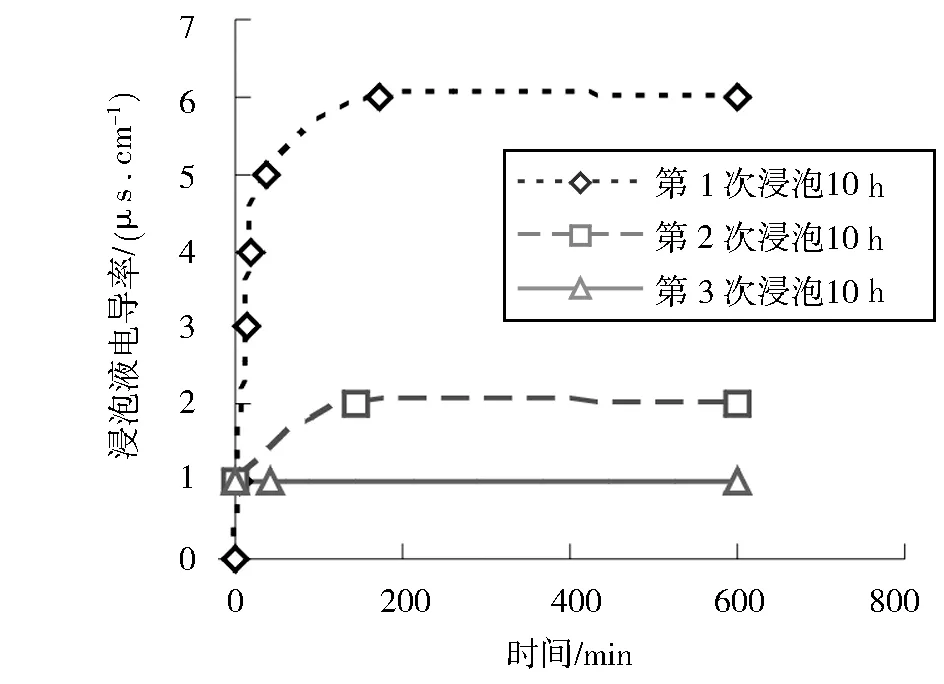

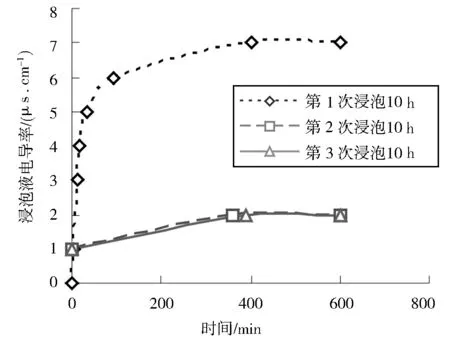

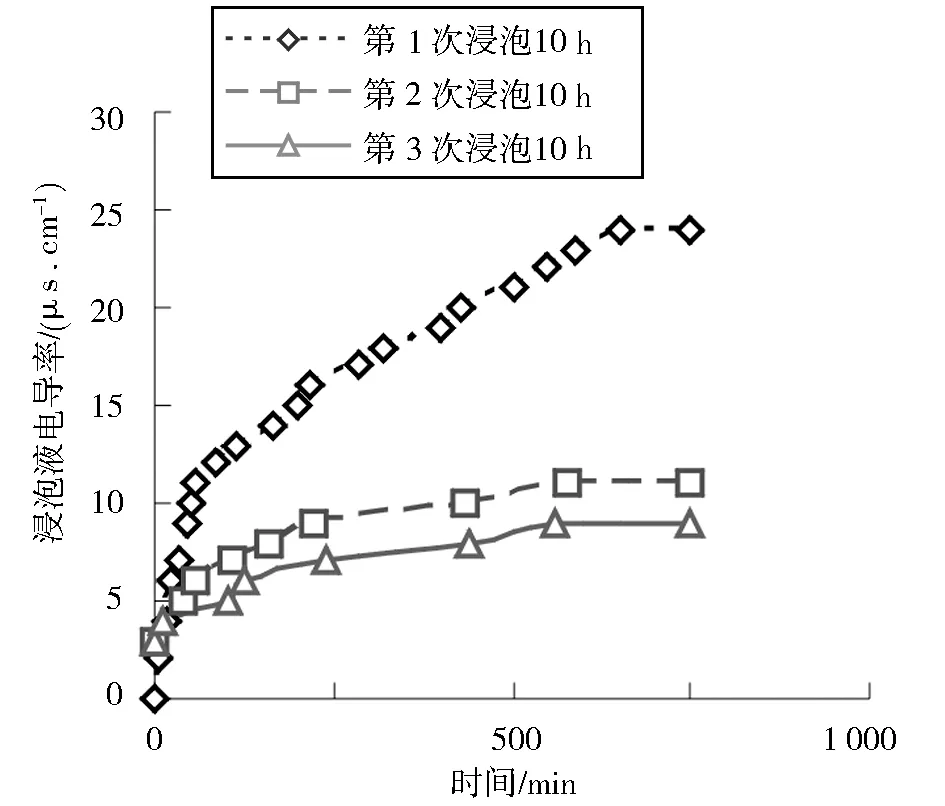

分别作4种纤维在20 ℃、37 ℃和60 ℃条件下,浸泡时间与浸泡液电导率的折线图,见图1、图2和图3。

图1 20 ℃时纤维浸泡液电导率随时间变化图

图2 37 ℃时纤维浸泡液电导率随时间变化图

图3 60 ℃时纤维浸泡液电导率随时间变化图

从图1~3中可以看出:普通涤纶的电导率曲线受温度的影响最小; 抗菌涤纶和抗菌丙纶的电导率曲线的特征受温度的影响不大,但在其它条件相同时浸泡,其电导率随温度的提高而提高,每增加20 ℃其电导率约增加一倍;抗菌锦纶的电导率曲线受温度的影响最大,随温度的提高电导率在达到拐点后的斜率明显减小,即平衡时间缩短。

分析以上试验数据可知,抗菌纤维浸出液的电导率随时间的延长总体呈上升趋势,但由于各化纤均经过后整理加工,表面抗静电剂等化学物质很快溶出,且初始阶段以纤维表面为界,内外离子的浓度差较大,因此在初始阶段浸泡液的电导率表现出较快的上升趋势,其中,由于抗菌锦纶与其他三种纤维不同,它是稀土纳米抗菌材料,其浸泡液表现出的电导率也明显高于银系抗菌材料;之后由于纤维表面化学物质的溶出逐渐减少,且内外浓度差也逐渐减小,浸泡液的电导率便逐渐趋于平衡。温度越高,平衡时间越短。

2.1.2 试验温度与浸泡液电导率的关系

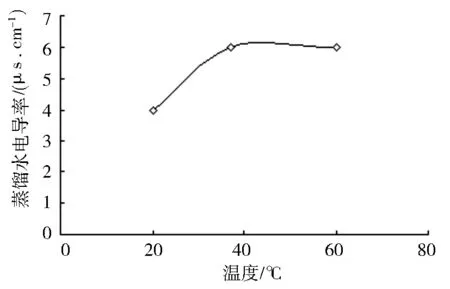

图4 不同温度下蒸馏水电导率变化图

分别测试4种纤维在5 min(初始阶段)、300 min(数值趋于稳定阶段)和600 min(试验结束时)三个时间下,浸泡温度与浸泡液电导率的散点图,见图5、图6和图7。

图5 5 min后纤维浸泡液电导率随温度变化图

图6 300 min后纤维浸泡液电导率随温度变化图

图7 600 min后纤维浸泡液电导率随温度变化图

由布朗运动规律可知,在其它条件一定的情况下,溶液中离子的扩散系数与温度正相关,由于蒸馏水中离子含量稳定且数量相对较少,因此,图4电导率起始线形上升,很快达到平衡。而对于离子含量较为复杂的各种纤维浸泡液,随温度升高,离子运动加剧,浸泡时间内电导率随温度上升几乎成线形上升趋势变化; 同时可以看出,纳米抗菌锦纶离子溶出的速度和数量明显高于纳米银抗菌涤纶和普通涤纶,而纳米银抗菌涤纶又高于普通涤纶。

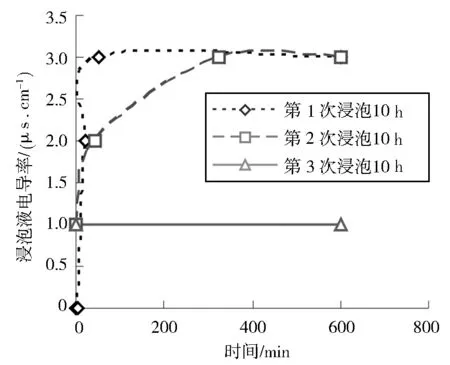

2.1.3 浸泡次数与浸泡液电导率的关系

在20 ℃下,4种抗菌纤维分别浸泡不同次数后,各纤维浸泡液的电导率变化如图8、图9、图10和图11所示。

图8 20 ℃下普通涤纶浸泡3次

图9 20 ℃下抗菌涤纶浸泡3次

图10 20 ℃下抗菌丙纶浸泡3次

图11 20 ℃下抗菌锦纶浸泡3次

浸泡次数对抗菌离子的影响归根结底还是浸泡时间的影响,抗菌离子的溶出数量随着浸泡次数的增加而降低,但对于普通涤纶、抗菌涤纶和抗菌丙纶,第二次浸泡时,离子溶出明显降低,而对于抗菌锦纶,再次浸泡,仍有大量离子溶出,但各种纤维在反复浸泡3次后(每次浸泡10 h),浸出液的电导率值都已基本趋于稳定,离子溶出达到平衡,那么抗菌锦纶的抗菌耐久性能要好于抗菌涤纶。通过本试验,可以认为抗菌纤维的抗菌效果与离子溶出相关,各种纤维耐浸泡次数在一定程度上反映了纤维的耐反复洗涤性能即抗菌耐久性能。

2.2 纤维抗菌耐久性与浸泡液电导率的关系

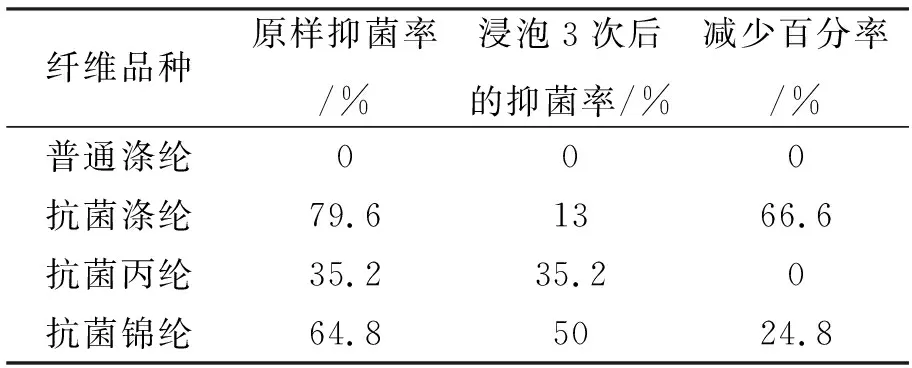

为了验证以上设想的结论,选择4种纤维浸泡10 h以后的浸泡液作为抗菌试验的检测材料,将其抗菌效果结合浸泡液电导率作分析。将抗菌试验结果整理计算可以得出表1。

表1 抗菌试验结果

以上试验结果抗菌样与对比样抑菌率差值大于26%,试验结果有效。经过3次反复浸泡以后,3种抗菌纤维的抗菌性能分别降低了66.6%、0%、22.8%,由此可以看出,抗菌丙纶试样的耐浸泡性能即抗菌耐久性最好,抗菌锦纶次之,抗菌涤纶最差。同时,对于抗菌机理相同的抗菌涤纶和抗菌丙纶纤维,其电导率大小一直相当,而试验结果也表明,二者基本接近,这与试验结果中设想是基本一致的。由此得出,对于同系抗菌材料,其浸出液的电导率与纤维的抑菌性能密切相关。

3 结 论

(1)抗菌纤维浸泡液的电导率随时间的延长总体呈上升趋势,但由于各纤维都经过后整理加工,表面的一些化学物质很快溶出。且在初始阶段以纤维表面为界,内外离子的浓度差较大,因此在初始阶段浸泡液的电导率表现出较快的上升趋势;之后由于纤维表面化学物质的溶出逐渐减少,且内外浓度差也逐渐减小,浸泡液的电导率便逐渐趋于平衡。从上述试验发现,温度越高,到达平衡的时间越短。

(2)在其它条件一定的情况下,溶液中离子的扩散系数与温度正相关,随温度升高,离子运动加剧,一定浸泡时间内电导率随温度上升几乎成线形上升趋势变化。

(3)浸泡次数对抗菌粒子的影响归根结底还是浸泡时间的影响,各种纤维耐浸泡次数在一定程度上反映了纤维的耐反复洗涤性能即抗菌耐久性能,我们可以得出结论对于同系抗菌材料,其浸出液的电导率与纤维的抑菌性能密切相关。但有关纤维的抑菌率和浸泡液电导率之间的相互关系有待进一步研究。

[1] 杨修春,杜天伦.离子交换法在钠钙硅酸盐玻璃中原位合成银纳米颗粒研究[J].硅酸盐学报,2005(11):45-48..

[2] 林大伟.纳米技术在国内的发展 [J] .海峡科技,2001(11):63-65.

[3] 金永安,姜生.纺织品抗菌性能检测方法及评估[J] .北京纺织,2005 (1):65-68.