现行证据法定形式批判

马 可,张元鹏

(中国人民公安大学研究生院,北京 100038)

●法律与政治

现行证据法定形式批判

马 可,张元鹏

(中国人民公安大学研究生院,北京 100038)

我国的证据法定形式只有八种,诉讼中证据只能以这八种法定形式存在,不能再包括其他任何形式的证据。这样的证据法定形式存在三个深层次问题:一是证据法定形式呈现封闭性,很多证据无法归入八种限定的法定形式;二是法定证据定义阙如,各证据法定形式内涵外延不确定;三是证据法定形式划分标准混乱,各证据法定形式相互交叉叠床架屋。这种不合理的立法规定导致了司法实践中证据法定形式形同虚设。因此,对现行的证据法定形式进行批判,着力解决上述三个问题,是非常必要的。

证据;法定形式;封闭性;批判

证据的法定形式也称证据的法定种类,是指证据在法律上的分类,是法律规定的表现证据内容的各种形式。它的意义在于,其界定了证据内容载体的具体形式,确定了证据规则的对象,规范了证据的规格。《中华人民共和国刑事诉讼法》第42条规定,“证据有下列七种:物证、书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定结论;勘验检查笔录;视听资料”,将物证和书证分开就是八种。《民事诉讼法》第63条和《行政诉讼法》第31条的规定也与此大同小异[1]。这样,我国证据的法定形式共有8种,而且三部诉讼法都没有规定“等、其他”的兜底条款,这也就意味着某一材料要想成为证据,就必须符合法律规定的“证据法定形式”。笔者认为,现行证据法定形式存在三个深层次问题:一是证据法定形式呈现封闭性,很多证据无法归入八种限定的法定形式;二是证据法定形式定义阙如,各证据法定形式内涵外延不确定;三是证据法定形式划分标准混乱,各证据法定形式相互交叉叠床架屋。不合理的立法规定导致了证据法定形式在理论上的混乱和司法实践中的形同虚设。笔者将理论和实践中的问题归纳为三个疑问,从三个疑问入手来分析现行证据法定形式存在的缺陷:

一、特定证据不能归入证据法定形式的疑问

让我们来看国家司法考试中的一道经典例题:在一场车祸中,被害人遇害,无目击证人,肇事人逃逸,必须确定被害人发生车祸的准确时间,才能确定犯罪嫌疑人某某的重大嫌疑。侦查机关在被害人手腕上发现一块被撞碎外层玻璃的手表,手表指针被碎玻璃卡住,时间正好为车祸发生时间,问该手表属于什么证据?

在确定手表证据形式之前,我们不妨明确一下现行八种证据法定形式的内涵:“物证是基于其特有的物质属性、外在特征和存在状况来发挥证明作用;书证则是以文字图画符号等所表述的思想内容发挥证明作用;证人证言、当事人陈述是人对案件事实感受之后以言词的方式向办案人员所做的表达;鉴定结论是以鉴定书形式的专家意见、勘验检查笔录是以办案人员制作的笔录等来发挥证明作用的;至于视听资料,是借助于仪器设备记录、生成、显现的动态连贯的音像信息来发挥证明作用的。”[1]38

我们先来看看这块手表是否属于书证。手表的指针指向某时间点,以其指明的时间发挥证明作用,似乎符合上文阐述的书证的内涵,即以文字图画符号等所表述的思想内容发挥证明作用。可是,什么是思想内容呢?思想内容是否应从属于某一主体,由该主体产生呢?书证是指用文字、符号、图画等所表达的思想内容来证明案件事实的实物证据。常见的书证主要有:合同书、遗嘱、票据、往来信函、电文、图纸等。这些书证所表达的思想内容无一不是由主体——人,制作产生。故而我们可以归纳出书证的一个特征,即书证应表达其制作主体的主观意向,或应由该主体施动完成。反观本案中的手表,手表上的指针并不是由被害人这一主体主动拨在某一特定时刻,向他人传达某种信息或记录某一内容,而是在车祸时被碎玻璃卡住自然停顿,并不表达被害人的某种主观意向,也非被害人施动完成。因此,该手表不属于书证,非要将其归为书证,会显得十分牵强。那么,该手表是物证吗?物证是以其自身属性、特征或存在状况证明案件情况的客观实在。如果手表的证明作用仅是证明案发时间的话,将其归为物证就更加牵强。那么这块手表是勘验检查笔录吗?还是视听资料,亦或是证人证言?显然都不是,它不属于现行八种证据法定形式的任何一种。这样就出现了某一证据材料无法归入任何一种证据的法定形式的情况。而我国的证据法定形式又具有封闭性,不能归入八种法定形式,从法律上就应当认为其证据形式不合法。而证据的合法性要求证据材料的形式、收集和展示均应符合法律规定,证据形式不合法,也就欠缺了证据的合法性。而欠缺合法性的证据当然不具有证据能力,应当为法庭排除。如此一来,某一事关案件真相和诉讼证明的证据,就应当被莫名其妙地排除掉。实践中这样的情况绝非罕见,比如交通事故认定书是书证还是鉴定结论?X光片是物证、书证还是视听资料?这种看似无关紧要的形式界定在严格的法律意义上,却是不可逾越的障碍,是必须要厘清的问题。但是,依照现行证据法定形式,却是一个难以厘清的问题。

二、搜查笔录、提取笔录、扣押清单和辨认笔录形式归属的疑问

搜查笔录、提取笔录、扣押清单和辨认笔录是不是证据?搜查笔录是指侦查机关在进行搜查时记录搜查实施主体和过程的记录;提取笔录是侦查机关提取物证、书证等证据时记录提取实施主体和过程的记录;而扣押清单,则是在扣押涉案物证,书证时给被扣押人开具的清单。这三种证据记载着涉案的物证、书证、视听资料等证据是否是从某地、某人身上搜查扣押提取出来,侦查机关搜查扣押提取的物品有哪些。由于物证、书证、视听资料等实物证据,必须由其他证据佐证其来源和收集提取过程,所以搜查笔录、提取笔录和扣押清单具有不可或缺的证明作用,显然应当属于证据的范畴。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第六条规定:“对物证、书证应当着重审查以下内容:……物证、书证的收集程序、方式是否符合法律及有关规定;经勘验、检查、搜查提取、扣押的物证、书证,是否附有相关笔录或者清单;笔录或者清单是否有侦查人员、物品持有人、见证人签名,没有物品持有人签名的,是否注明原因;对物品的特征、数量、质量、名称等注明是否清楚。”第九条规定:“经勘验、检查、搜查提取、扣押的物证、书证,未附有勘验、检查笔录,搜查笔录,提取笔录,扣押清单,不能证明物证、书证来源的,不能作为定案的根据。”“物证、书证的收集程序、方式存在下列瑕疵,通过有关办案人员的补正或者作出合理解释的,可以采用:(一)收集调取的物证、书证,在勘验、检查笔录,搜查笔录,提取笔录,扣押清单上没有侦查人员、物品持有人、见证人签名或者物品特征、数量、质量、名称等注明不详的……”上述司法解释,言之凿凿,说明搜查笔录、提取笔录和扣押清单属于证据,而且需要和其他证据一样用证据规则对其加以规范。但是它们又属于证据的哪种法定形式呢?勘验、检查笔录是指办案人员在对与案件有关的场所、物品、尸体等没有生命的物质进行实地仔细反复查看、验测时的记录,不包括这些证据材料。检查笔录是指办案人员为确定被害人、犯罪嫌疑人、被告人的某些特征、伤害情况或生理状况而对他们的人身进行活体检验、观察时所作的客观记载,也与这些证据材料不同。其他证据的法定形式更是与这些证据材料风马牛不相及。那么,搜查笔录、提取笔录和扣押清单是不是也要和上面提到的那块手表一样被排除呢?如果说上文中那块手表作为证据被排除,可能会对某一特定案件造成影响,那么这三者被排除则会使大部分刑事案件的控方证据失去证明能力。就算物证、书证、视听资料等证据的证明力再强,如果无法证明它们是从与案件有关的地点依照法定程序搜查、扣押、提取的或属于犯罪嫌疑人、被告人的话,也相当于被釜底抽薪,一方面无法证明证据收集的合法性,另一方面也无法证明这些证据与案件事实或犯罪嫌疑人存在的关联性。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》,都应当被法庭所排除。除搜查笔录、提取笔录、扣押物清单外,辨认笔录属不属于证据也是一个问题。上述司法解释第三十条对辨认笔录的制作做出了明确规定,但辨认笔录亦不属于证据的八种法定形式,存在着和搜查笔录、提取笔录、扣押物清单一样的问题。随着司法工作人员和公民证据意识的增强,证据的收集、保管、调取的程序会越来越受到重视,侦查机关和检察机关收集、保管、调取证据过程公开化的呼声只会越来越高,对这些过程的记录会产生各种新类型的笔录,而这些新类型的笔录更加不属于证据的八种法定形式,难道我们也要把它们一概排除吗?

三、电子证据形式归属的疑问

“电子证据”属于哪种证据法定形式?“电子证据(electronic evidence)就是被作为证据研究的、能够证明案件相关事实的电子文件。”“例如在电子商务中的电子合同、电子提单、电子保险单、电子发票等;电子证据的证据形式还包括电子文章、电子邮件、光盘、网页、域名等。”[2]由于电子证据的研究在司法和计算机科学等领域还是一个新课题,因此对电子证据的概念一时难有定论,其定义目前主要有以下几种:

1.网上证据即电子证据,也被称为计算机证据,是指在计算机或计算机系统运行过程中产生的以其记录的内容来证明案件事实的电磁记录物。

2.电子证据是指订立合同的交易主体通过网络传输确定各方权利义务以及实施合同款项支付、结算和货物交换等的数码信息。

3.电子证据是以通过计算机存储的材料和证据证明案件事实的一种手段,它最大的功能是存储数据,能综合、连续地反映与案件有关的资料数据,是一种介于物证与书证之间的独立证据。

4.电子证据是存储于磁性介质之中,以电子数据形式存在的诉讼证据。

5.电子证据是以数字的形式保存在计算机存储器或外部存储介质中、能够证明案件真实情况的数据或信息。

在我国诉讼法中,现行证据法定形式没有电子证据这一种。电子证据是否应该算作独立的一种证据形式,还是现有的几大证据形式中均包含有电子证据,现在学术界还处于争议之中。“有人认为电子证据可归为书证,如:电子文章、电子邮件、手机短信记录等,往往是通过文字形式内容表现的,在出庭时这些证据也多是由其文字表述内容做为证据的,因此应算作书证。”[2]我们认为电子证据不同于传统的书证,传统的书证是有形物,除可长期保存外,还具有直观性、不易更改性等特征,如合同书、票据、信函、证照等。而电子证据往往储存于计算机硬盘或其他类似载体内,它是无形的,以电子数据的形式存在,呈现出与传统书证不同的特征。“首先,计算机和网络中的电子数据可能会遭到病毒、黑客的侵袭、误操作也可能轻易将其毁损、消除,传统的书证没有这些问题的困扰;其次,电子证据无法直接阅读,其存取和传输依赖于现代信息技术服务体系的支撑,如果没有相应的信息技术设备,就难以看到证据所反映出来的事实,提取电子证据的复杂程度远远高于传统书证;再次,作为电子证据的电子数据因为储存在计算机中,致使各种数据信息的修正、更改或补充变得更加方便,即便经过加密的数据信息亦有解密的可能。这些特点都使得电子证据与传统书证存在极大的不同。”[2]另外,这种将电子证据归为书证的解释无法涵盖数码照片、视频资料和狭义的电子数据。

诉讼法学界相当一部分学者从电子证据的可视性、可读性出发,对视听资料进行了扩大解释,突破了视听资料止于录音带、录像带之类证据的局限,把电脑储存的数据和资料归于视听材料的范畴。视听资料是指用仪器设备记录、生成、显现的动态连贯,与其反映的内容相结合证明案情的音像信息。视听资料的定义本身就不明确,与其他证据形式在内涵外延上重叠,一直受到学者诟病,把电子证据归入视听资料,更不能解释狭义的电子数据和前面说的可归为书证的电子文章、电子邮件、手机短信记录等电子证据材料。

四、证据法定形式封闭性的问题

通过对前述三个疑问的分析,我们可以发现,在理论和司法实践中确实存在某种特定证据材料不属于任何一种证据法定形式的情况。如果严格依照法律规定和逻辑推理,这些证据因不具备合法性要求而应当被排除在法庭之外。这就引出了现行证据法定形式存在的第一个深层次问题——封闭性问题。

要不要在立法上对证据形式进行严格的限制,各国的作法各不相同。纵观两大法系,英美法系国家大多采用开放式,对证据形式基本不做限制,只做粗略划分,且证据形式并不是证据得以运用的先决条件;而大陆法系国家一般都对证据形式进行细致精密的划分,以法典的形式对证据形式作出规定,但一般不会将证据形式规定为封闭性的体系,可以称为半开放式。我国则是将证据形式规定为一个封闭的体系,将证据法定形式规定为八种,而且三部诉讼法都没有规定“等、其他”的兜底条款,这也就意味着某一材料要想成为证据,就必须也只能符合法律规定的“证据法定形式”。

这种规定看似无奇,但从法理上推敲则问题很大。它意味着任何一种证据材料必须也只能被归为八种证据法定形式中的某一种,否则其规格即不合法。证据的合法性要求证据的收集,形式及展示必须同时合法,固而如果某一特定证据不能归为证据八种法定形式之一,由于其形式或规格不合法,就不具备证据的合法性。而证据固有的三个属性要求证据除客观性、关联性外,必须具有合法性,否则便失去成为证据的资格,或者说不具有证据能力。这样,某一特定证据就可能因为不符合证据的法定形式而不能成为证据。在前面三个疑问中,通过笔者的分析,已经明了了现行证据法定形式封闭性的不合理。这种封闭性的证据法定形式划分,无法将大量司法实践中存在的证据材料纳入体系之中。而无法纳入证据法定形式的证据依照前面的分析就应排除于法庭之外,可这么多证据一旦真的排除,在刑事诉讼中控方根本无法完成证明责任达到证明标准,辩方证据亦会受到削弱,民事诉讼和行政诉讼中的大量案件也会受到影响。而且,随着证据收集、保管、调取过程中越来越多的新型证据材料的产生,会有更多的证据材料无法纳入到现行封闭的证据法定形式体系中,上述问题只会越来越严重。面对这种情况,司法工作人员就只能对证据的法定形式视而不见,在实践中回避证据法定形式,将所有有证据能力的证据材料一概编号使用,使证据的法定形式被束之高阁。

五、证据法定形式定义阙如的问题

肯定会有人对笔者上文中的分析持不同意见,比如,就笔者第一个关于手表的问题也许有人会提出另外一种关于书证的定义,如“书证是指能够根据其表达的思想和记载的内容查明案件真实情况的一切物品。”然后,根据这一定义指出破碎的手表指针指向案发时间,以其指明的时间发挥证明作用,符合书证的定义。还会进一步指出,书证的“定义”可以分解为“表达的思想”和“记载的内容”两部分,而“定义”并没有说“记载的内容”不可以理解为“客观的内容”。故而书证“记载的内容”完全可以不与任何主体发生关系,而以自然的“客观内容”的状态存在。

这种分析显然也不无道理,依照其给出的书证“定义”,论者似乎可以得出这样的结论。但是它是一个学理解释,是学者依照自己对书证的理解,对书证作出的“定义”。这个定义很可能是正确的,是为绝大多数司法人员和学者支持的,但是,他始终不是一个有权解释。同样,笔者前面引用的书证的定义,以及对书证内涵外延的分析,也同样是学理解释,是一家之言。这样,因为逻辑的起点概念的不同,笔者和反对者的争论就处于一种自说自话的状态。即便我们都认同同一概念,也可能会因为对同一概念存在不同理解或进行不同解释,而得出不同的结论。这实际上反映了前面我们所分析的现行证据法定形式尴尬处境背后的第二个深层次问题——八种证据法定形式的内涵和外延没有经过系统地科学地界定,正是由于法律自身对法定证据形式的含糊规定导致了理论上和实践中的混乱。由于我国法律在规定证据形式的同时,没有对各个证据形式的内涵和外延加以具体规定,而仅作证据形式名称的罗列,这就难怪学者们会有各种各样的理解和解释,对某一具体证据材料的形式归属更是自说自话见仁见智了。

前文中笔者指出我国的法定证据形式是典型的封闭型模式,这种证据法定形式的封闭性存在着严重的问题。其实,如果事先对各种法定证据形式进行了精密细致的划分,并得到司法实践的认可,那么以此为基础立法形成的证据法定形式哪怕具有封闭性,也基本能应付理论和实践中存在的问题。但是,我国在立法前和立法时对证据法定形式并没有进行精密细致的划分,在立法和司法解释中连对八种证据法定形式的定义及其内涵和外延的解释也没有,仅仅将八种形式的名称进行罗列,造成法律逻辑起点的真空。以不同定义及其内涵和外延为起点出发进行解释和推理,自然就会得出不同的结论。

各种法定证据形式在立法前不仅在理论上没有进行精密细致的划分,而且在司法实践中也没有得到认可。正是由于证据法定形式定义及其内涵和外延的含糊规定导致了司法实践中证据法定形式形同虚设。“如果作为定案依据的证据材料不符合法定的证据形式,那么司法者就会发挥主观能动性将之归入已有的法定形式中来加以运用。就像在视听资料没有被立法明确规定时,司法者就已经将其归入物证或书证加以运用了,电子证据也是如此。原本,在立法者那里,证据形式是证据材料得以进入诉讼的‘充要条件’,而在司法者这里却变成了‘必要条件’。如此一来,只要证据材料具有证明力,总可以找到特定的证据形式加以套用,证据形式‘形同虚设’。”[1]38在司法实践中的另一种普遍做法,在上文中也曾提过,公安司法工作人员为了避免理论问题造成的混淆,索性将证据的法定形式抛在一边,在提交证据和审查证据时往往只是将证据编号,而不具体区分其属于哪种特定的证据形式。这样,就使证据的法定形式被尴尬地“束之高阁”,也就使证据法定形式应当发挥的作用,无从发挥。

六、证据法定形式划分标准混乱的问题

现行证据法定形式尴尬处境背后的第三个深层次问题是证据法定形式划分标准混乱,缺乏逻辑。“要对证据形式进行科学合理的划分,首先要解决的就是划分标准问题。因为归属于某一种类的证据,怎样才能不被归入其他证据形式中,各种证据的外延之间怎样才不会出现交叉?这都取决于一个合理统一的划分标准。”[1]37

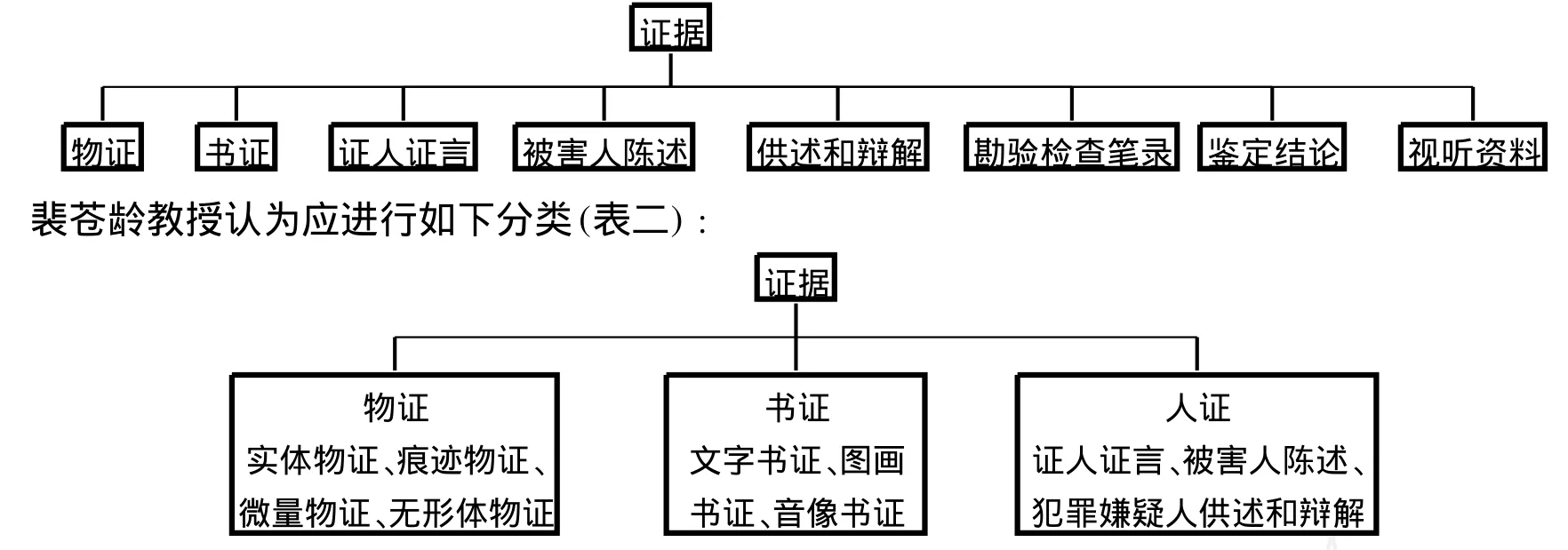

裴苍龄教授指出:“与物证、书证并列的只能是人证,而证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等都是人证的不同类型,不能把人证的不同类型与物证、书证并列起来,这是很明显的道理。”“与证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解并列的是实体物证、痕迹物证、微量物证、无形体物证、文字书证、图画书证、音像书证。”“我国法律把证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解同物证、书证并列起来是自毁系统、自乱阵脚,因而是不科学的。”[3]46

裴苍龄教授还指出:“诚然,视听资料中包含证据,但这仅指实体过程制作的录音、录像和电子计算机记录,因为只有实体过程才会产生用来证明实体事实的证据。”“……可把它们列为书证中的一个类型,称之为音像书证。”[3]48

刘万其教授指出:“如此这般,若以大陆法系的证据理论为视角,我国立法是将证据方法与证据资料以及不同位阶的证据方法都放在了同一个层次上。可能仅仅在“人证”与“物证”的分类中,才严格的遵循并运用了‘证据的存在方式’这一划分标准,而再具体到其他证据形式,这一划分标准显然就不那么让人信服了,而且各种证据形式间也出现了明显的相互交叉。”[1]38

实际上可以说,现行证据法定形式分类根本就没有一个一以贯之的明确标准,更难奢谈合理。现行证据法定形式的分类如下图所示(表一):

表2对证据的上述分类类似于英美法系国家对证据形式的分类,即证据形式只是粗略的划分成实物证据、书证和言词证据。可能一些学者并不赞同这种分类方法,特别是对勘验、检查等各种笔录和鉴定结论的归属(表2中未显示二者)会有不同意见。而且,新型的电子证据如何归入这三类证据也是个问题。不过笔者认为,诸君读此表必有眼前一亮之感,与表1现行证据法定形式的分类比较,现行分类叠床架屋之混乱相信也就不必由笔者赘述了。由于篇幅所限,本文不可能对证据法定形式合理的分类做出进一步的论述,仅能点到为止,以此说明现行证据法定形式划分标准之混乱和不合理。

七、小结

从前面的分析,我们可以发现我国现行证据法定形式存在三个问题:一是证据法定形式呈现封闭性,很多证据无法归入八种限定的法定形式;二是证据法定形式定义阙如,各证据法定形式内涵外延不确定;三是证据法定形式划分标准混乱,各证据法定形式相互交叉、叠床架屋。这三个问题使得证据法定形式的划分形同虚设,在实践中被束之高阁。这些问题,在诉权薄弱的现阶段还看似无关痛痒,但随着公民权利意识的提升,诉权在刑事诉讼中必将不断扩张,强权主义的诉讼结构必将慢慢解构,辩护人针对证据法定形式不合法的抗辩终有一天会在法庭上提出,并引起司法机关和公众的注意。而如果不改变现行的封闭式的证据法定形式,当法庭审判不再只是仪式和表演时,依照法律的明确规定,不具备八种法定形式的证据就只能因不符合证据的合法性要求而丧失证据能力,并最终被排除出法庭审判之外。那时,刑事诉讼中的绝大多数案件,依照前文的论述,很可能将因证据不足而无法认定被告人有罪,民事诉讼和行政诉讼中的大量案件也将因众多证据被排除而难以裁决。而这一预言,在逻辑上绝非耸人听闻。因此,对现行证据的法定形式进行批判,着力解决上述三个问题是非常必要的。

由于篇幅有限,笔者仅就因应之道简单谈一下思路,以抛砖引玉。解决上述三个问题的办法在顺序上正好与这三个问题相反:其一,探寻符合法理和实践规律的划分标准,并以此标准重新划分证据的法定形式;其二,对各种证据法定形式的定义作有权解释,明确界定其内涵和外延;其三,打破封闭的证据法定形式体系,以“等”、“其他”等兜底条款应对必然会出现的新的证据形式。这三种对策说来容易,实施起来却并非易事,笔者才疏学浅言尽于此,等待有识之士进一步研究探讨。

[1]刘万奇,杨蕾.论证据种类的划分标准——以视听资料的概念界定为讨论范例[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2010(2):8.

[2]百度百科.电子证据[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/190571.htm,2010-11-16.

[3]裴仓龄.论证据的种类[J].法学研究,2003(5):46.

(责任编辑:李潇雨)

Criticism of the Existing Legal Forms of Evidence

MA Ke,ZHANG Yuan-peng

(School of Postgraduate,China People’s Public Security University,Beijing 100038,China)

The legal forms of evidence in China consist of only eight forms.According to the proceeding laws of china,evidences are only in the form of the eight legal forms,and are not in the form of any other forms,which is a typical one of closed-end legislative model.There are three problems,which exist in the legal evidences,as followed:firstly,the closed-end legislative model of legal evidence induce such a result that much of evidence does not fall into the eight legal forms.Secondly,the definition of the legal forms of evidence are lacked,at the same time,the connotation and denotation of them are uncertain.Thirdly,the criteria for the classification of the eight legal forms are confusion,which result in several overlaps between the eight legal forms.With the reason of unreasonable legislation,the legal forms of evidence in the judicial practice exist in name only.It is very necessary for us to animadvert on the system of legal evidence of china and try to solve the three problems.

evidence;legal forms;closed-end criticism

D920.4

A

1008-2603(2011)01-0040-06

2011-01-07

马可,男,中国人民公安大学研究生院博士研究生;张元鹏,男,中国人民公安大学研究生院博士研究生,北华航天工业学院文法系讲师。