从最简方案看汉语中动句的生成

朱乐红,刘 敏

(湖南农业大学外国语学院,长沙 410128)

从最简方案看汉语中动句的生成

朱乐红,刘 敏

(湖南农业大学外国语学院,长沙 410128)

中动句一直是语言学界研究的热点。对这种句式的生成方式,很多学者从多种角度进行过不同的研究,但以往语言学界对中动句的研究主要是针对以英语为代表的印欧语系语言。在最简方案的框架下,运用VP壳理论和特征核查理论试图分析汉语中动句生成,以期对汉语中动句有更好的认识。

VP壳;特征核查;汉语中动句;生成

一、引言

中动句作为一种存在于很多语言中的独立句式,受到了众多语言学家的关注。在生成语法的研究中,不少学者围绕着中动句的生成机制展开了激烈的争论。在中动句的生成问题上,国外语言学界主要有两种对立的派别:词汇生成(lexical approach)派和句法生成(syntactic approach)派。前一派主张中动句依靠的是词汇手段,不涉及任何句法操作,Hale和Keyser(1987)[1]、Fagan(1988, 1992)[2-3]、Achema和Schoolemmer(1994, 1995)[4-5]、Massam(1992)[6]等是这一派的忠实代表,他们认为中动句的生成是先于句法而在词库里生成的,主要是由于外论元没有在句法上投射,内论元变外移做了句子的主语。而后一派的代表Keyser和Roeper(1984)[7]、Stroik(1992,1995, 1999)[8-10]、Hoekstrn和Roberts(1993)[11]等则认为中动句是在句法阶段形成的,中动句的生成经历了与被动结构生成相似的句法操作,中动词丧失了给内论元赋格的能力,为了获得格,通过格鉴别式(case filter),这一内论元不得不通过句法提升移位到语法主语的位置上。

在国内,也有众多学者对中动句的生成进行了研究,如李卉(2007)[12]、南潮(2009)[13]、高兴刚(2000)[14]、司惠文、余光武(2005)[15]在最简方案的框架下对英语中动句的生成进行了研究。韩景泉(2003)[16]认为动词的“状态化”是英语中动结果的生成的基础。

但是,通过文献分析可以看出,不管是国内还是国外的研究,其研究的对象主要以英语为主,对于汉语中动句的生成的研究很少。因此,为弥补空白,本文以汉语中动句的生成为研究的重点。

二、理论基础

(一)VP壳理论

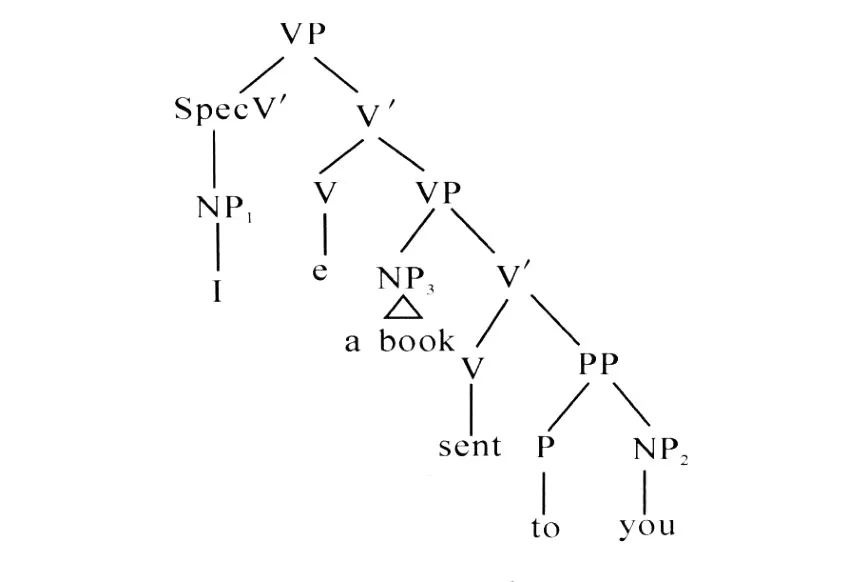

VP壳理论始于1988年Larson对英语双宾语结构和与格结构的句法衍生的研究。Larson(1988)认为,VP壳是生成英语中的与格句(如I sent a book to h im)和双宾语句(如I sent h im a book)的底层结构(underlying structure)[17]。Larson壳的结构如图1。在图1中,动词V的最大投射VP有两个,其中上层VP的中心语是空的(用e表示)。这种结构设计能保证用两个VP就可以表示三个题元角色(thematic roles)。它经过一系列推导(derivation)过程就能得出双宾语句的表层形式。如图1所示[18]:

图1 Larson壳图

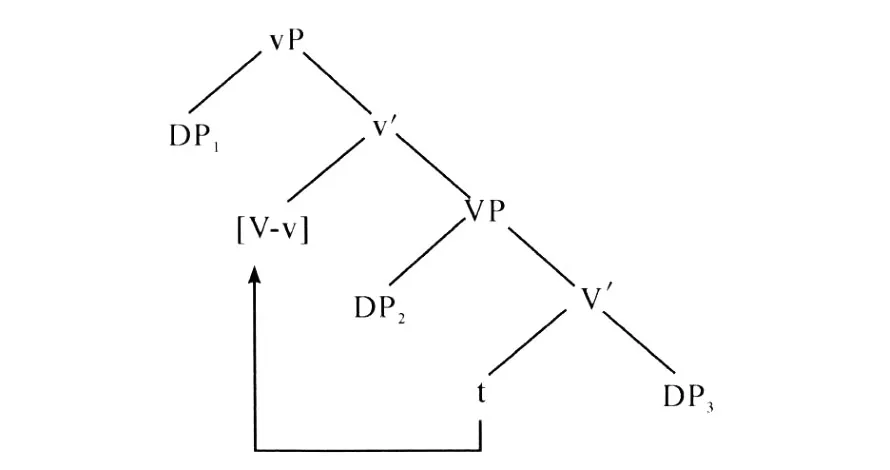

Larson的研究对最简方案中VP内部结构的研究有很大的启示作用,最简方案在Larson的基础上,进一步发展,形成了解释VP内部结构的VP壳理论,它以一种更为经济的解释方法解释英语中双宾语句的生成过程[19]。与Larson壳的设计有所不同,VP壳并没有被设计成一个空中心语的最大投射,而是被设计成了一个中心语为轻动词的轻动词词组(light verb phrase)。轻动词本身并不是一个拥有实体形式的词汇语类,而是一个语缀(affix),呈强语素特征,所以它会吸引VP壳内下层的动词并入以核查(check)其特征。如图2所示[20]:

图2 VP壳结构图

最简方案力求在经济原则的基础上将VP壳运用于所有的动词类型,中动词作为动词的一种,也可适用于VP壳结构。同时,张法科、周长银(2004)两位学者通过研究指出VP壳结构对语言中句式生成的高度概括性和解释力[20]。因此,将VP壳理论用来研究中动句是有理据的。

(二)特征核查理论

的词汇项都有三个特征系统,分别描述发音、意义和句法(也可称为形式)特征[21]。核查一般是指句法(形式)特征的核查。Chomsky将句法特征分为可解读性(+interpretable)特征和不可解读性(-interpretable)特征。所谓可解读特征就是对语义解释有意义的成分,比如名词的语类特征和¢特征(人称,性和数特征)。而不可解读特征就是对语义解释没有意义的成分,比如核心功能语类(CFCs),即标句词C(Complementizer)、时态T(Tense)和轻动词V(light verb)的¢特征(人称,性和数特征),以及强性语类特征D,也就是所谓的EPP特征(每个句子都必须有一个主语)。所有的不可解读特征都必须在核查区域内得到合适的核查,核查是通过具有不可解读特征的探针(probe)和目标(goal)的相互赋值实现的。目标为探针不可解读的人称、数和性特征赋值,而探针为目标的格特征赋值,通过相互赋值,探针和目标的不可解读特征便可以得到核查。在最简方案中形态特征的核查是句法移位产生的动机和原因所在。汉语中动句的生成过程中涉及了句法移位,因此,该理论可用来分析汉语中动句的生成。

三、汉语中动句的特点

在传统语法中,中动句是一种以主动形式表被动意义的句型,英语里的中动句有如“The book sells well.”“The book translates easily.”这样的句子。在这一类句子中有一个没有出现的隐含的施事,并且这一施事表达的是通指的含义,即“The book sells well.”这一句子的施事可以是任何人,而不是指某一特定的施事。同时,虽然表达的都是被动的语义,但是句中的动词用原形而不是被动形式。此外,句中还有一个副词的修饰性成分。在汉语中也存在着相似的句子,如“这本书卖起来很快。”“这把刀切起来很快。”“这块黑板写起来很流畅。”可以发现,汉语的中动结构的形式是:句首名词+动词+起来+形容词的修饰性成分。对于汉语中动词的表现形式,曹宏(2004)认为汉语中动句中除了“V-起来”可以进入中动句之外,“V-着”和“V-上去”也能进入这种句式。但由于后两者远没有前者的能产性高[22]。因此本文主要探讨以“句首名词+动词+起来+形容词的修饰性成分”这样的形式为代表的结构。

汉语中动句具有一些和英语中动句相同的特

“核查理论”(the checking theory)是最简方案重要理论之一。它的基本思想是:为了保证语音(Phonetic For m)表达式和逻辑(Logic For m)表达式获得成功,在进入逻辑式之前,逻辑式上不能得到解释的成分应在语音式上去掉。该理论认为,所有点:其一,存在一个表达通指意义的隐含的施事。对于中动句存在一个隐含施事的事实,学者们的看法是一致的。但是对于这一隐含施事的句法地位问题,存在着许多争议。词汇生成(lexical approach)观的代表学者认为这一隐含施事是没有句法位置的;而持句法生成(syntactic approach)观的学者却而认为这个隐含施事是有句法位置的,只是被降格到了附加语的位置。由于有大量的中动结构都可以补上反身代词和加上for-短语,不可否认这个隐含施事是有句法位置的。笔者倾向句法生成派学者的观点,认为这个隐含施事是有句法位置的。其二,汉语的中动句也是用主动的形式表达被动的语义。

但是汉语中动句也有一些不同于英语中动句的特点:其一,汉语中动句中动词是由V+起来构成的。这是因为关于汉语语法的认知语言学理论认为,现代汉语句子的谓语动词必须用一个“动词+量性成分”来表示,以使动词获得语法身份[23]。动词的量性成分是从时间、性质、状态等方面为中心动词的发展设立一个边界(有界化),主要有结果补语、体标记、时间词、动量词等。这种量性成分往往是语法的要求,并没有什么实际的意义[23]。因此,为了使汉语中动结构的谓语动词获得语法完整性,动词后必须添加一个量性的黏着成分“起来”,否则句子听起来就不完整,不能成立。其二,不同于英语中的副词修饰成分,汉语中动句采用的是形容词修饰成分来说明主语的特征。这是由于汉语中的动词没有能力影响修饰语,修饰语不管在语义还是在形式上都是指向受事的,所以采取形容词性结构[24]。

四、汉语中动句的生成

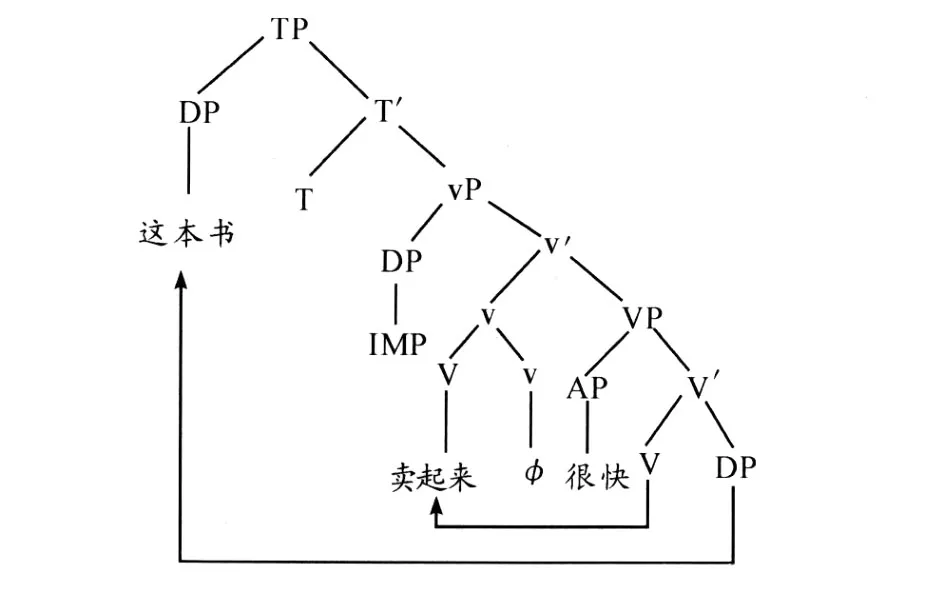

根据中动词与主语的关系,中间结构可以粗略地划分为典型中动句与非典型中动句。在典型的中动句中,中动句的语法主语是动词的直接内论元,是动词的受事或者是客体。非典型中动句是由充当动词间接内论元的工具、处所或者方式等做句子主语的结构。在很多文献中也被称为附加语中间结构(adjunct middle construction)。本文主要探讨典型汉语中动句的生成。以“这本书卖起来很快。”这一典型中动句为例,在最简方案的框架内,以VP壳理论和特征核查理论为指导,这个中动句的生成模式如图3所示:

图3 中动句“这本书卖起来很快”生成图

在图3中, IMP( implicit argument)是轻动词选择的隐含的外部论元,它是基础生成的。带有施事者的题元角色。v是一个抽象的具有致使意义的轻动词。V是由动词“卖”和动词词缀“起来”构成的复合动词。T是指时态功能语类。对于汉语中是否存在这一功能语类,有众多的争议,因为英语比汉语的屈折形态丰富,它可以通过自身的形态来体现时态,相比之下,汉语屈折形态相对贫乏,但是根据Tang(1998),Huang(1993)的论断,汉语中同样也存在功能语类:T[25-26]。

图3中,涉及到两个移动,首先是中动词“卖+起来”的并入轻动词v,然后是内论元“这本书”从内论元的位置移到T的标示语(Spec)位置。

根据最简方案,轻动词v选择动词性成分,同时它也选择一个名词性的词组作为其外部主目语。首先是轻动词v选择它的域外论元,也就是句中隐含的施事,并将施事题元赋予它。然后本质上是一个词缀,呈现强语素特征的v会吸引下层的中动词“卖+起来”并入。同时,在最简方案的框架内,所有的不可解释的特征都必须得到核查。为了核查时态T的φ特征(人称、性和数特征)和扩展的投射特征(EPP特征),首先是T不可解释的φ特征这一探针(Probe)产生引力,向其成分统制的句法范围内寻找目标(goal)(即被吸引者)。如果探针和目标这两者之间具有相同的形式特征,就能构成匹配(match)关系,匹配导致特征核查,删除驱动这些运算的不可解释特征。根据经济原则,探针应该在其统制范围内寻找距离最近的目标,也就是最近的DP (在最简方案中名词或代词被认为是以限定词(deter miner)为中心语的一个投射DP),但是这个隐含的施事在句法上不活跃,Chomsky(1999)指出要使一致(Agree)操作得以实施,探测成分P和目标G双方都必须是活性的[27]。因此这个隐含的施事无法满足特征的核查。于是这个探针继续需找另外的能符合要求的DP,也就是“这本书”。因为“卖起来这本书”不是一个合法的词组,那么“这本书”并不能从中动词“卖起来”这来获得宾格。这样“这本书”就成为了探针合法的目标。通过探针和目标所具有的一致性特征的匹配,T的不可解释φ的特征就能删除了。同时,为了核查T的不可解释的EPP特征,DP“这本书”必须和T合并,成为T的标示语(Spec)。至此,中动句“这本书卖起来很快。”便生成了。

五、结束语

综上所述,最简方案不仅适用于英语中动句的生成,同样也能被用来分析汉语中动句的生成,这体现了生成语法理论所追求的目标,即将自然语言中复杂的表层句法现象纳入一个统一机制中生成和解释。但是由于篇幅的限制,本文只分析了典型中动句的生成,没有考虑非典型中动句的生成,这是有待于今后进一步研究和探讨的问题。

[1]Hale K,Keyser S.A View from the Middle[C]//Center for CognitiveScience,M IT,Cambridge Massachusetts,1987.

[2]Fagan SM B.The English middle[J].Linguistic Inquiry,1988(19):181-203.

[3]Fagan SM B.The Syntax and Semantics ofMiddle Construction[M].Cambridge:CambridgeUniversity Press,1992.

[4]Ackema P,SchoorlemmerM.Themiddle construction and syntax-semantics interface[J].Linguage,1994(93):59 -90.

[5]Ackema P,Schoorlemmer M.Middle and nonmovement [J].Linguistic Inquiry,1995(26):173-197.

[6]Massam D.Null objects and the non-thematic subjects [J].Journal ofLinguistics,1992(28):115-137.

[7]Keyser S J,Roeper T.On theMiddle and Ergative Constructions in English[J].Linguistic Inquiry,1984(15): 381-416.

[8]Stroik T.Middles and movement[J].Linguistic Inquiry, 1992(23):127-137.

[9]Stroik T.On Middle Formation:A Reply to Znbi-Hertz [J].Linguistic Inquiry,1995(26):165-171.

[10]Stroik T.Middles and Reflexivity[J].Linguistic Inquiry,1999(30):119-131.

[11]Hoekstra T,Roberts I.Middle Construction in Dutch and English[A].Dordrecht:Netherland,1993.

[12]李卉.中动结构句法生成的最简探析[J].长沙大学学报,2007(4):73-74.

[13]南潮.最简方案框架下的中间结构研究[J].湖北师范学院学报,2009(4):75-79.

[14]高兴刚.空算子和中间结果[J].现代外语,2000(2): 125-136.

[15]司惠文,余光武.英语中间结构句法致使生成研究[J].现代外语,2005(1):1-9.

[16]韩景泉.英语中间结构的生成[J].外语与外语教学, 2003(3):179-187.

[17]Larson R.On theDoubleObjectConstruct ion[J].Linguistic Inquiry,1988(19):110-123.

[18]BakerM.Incorpoation[M].Chicago:The University of Chicago Press,1988.

[19]BarssA,Lasnik H.A Note onAnaphora andDoubleObjects[J].Linguistic Inquiry,1986(17):100-125.

[20]张法科,周长银.vP壳结构与英语一项谓词句的生成[J].外语与外语教学,2004(7):5-9.

[21]严峻.语言核查理论的计算机实现[J].南京工业职业技术学院学报,2009(2):79-80.

[22]曹宏.中动句对动词形容词的选择限制及其理据[J].语言科学,2004(1):11-27.

[23]石毓智,李讷.汉语语法化的历程——形态句法发展的动因和机制[M].北京:北京大学出版社,2001.

[24]刘露营.中动结构的构式意义及其生成机制探析[J].西南民族大学学报,2008(5):244-247.

[25]Tang,Sze-W ing.Parametrization of Features in Syntax [D].Irvine:University of Canifornia,1998.

[26]Huang,Cheng-The James.Reconstruction and the structure ofVP[J].Linguistic Inquiry,1993(24):103-138.

[27]ChomskyN.Derivation by Phrase[M].Ms.,M IT,1999.

(责任编辑王烈琦)

The Generation of Chinese M iddle Construction from the Perspective ofM in imalist Program

ZHU Le-hong1,L IU Ming2

(School of Foreign Languages,Hunan Agriculture University,Changsha 410128,China)

Middle Construction is constantly a hot research topic in the circle of liguistics.Many scholars conduct researches from various angles on the generating ways of this kind of sentence pattern.However,previous researches on middle construction are conducted in terms of Indo-European family.This paper attempts to analyze the generation of Chinese middle constructions with VP Shell Theory and Feature Checking Theory under the framework ofmin imalist program,hoping to better understand Chinese middle construction.

VP Shell;feature checking;Chinese middle construction;generation

H146.3

A

1674-8425(2011)02-0107-04

2010-10-10

湖南省研究生科研创新项目“汉语中动句的句法及语义研究”(CX2010B286)资助。

朱乐红(1957—),男,湖南沅江人,教授,研究方向:应用语言学;刘敏(1987—),女,湖南常德人,硕士研究生,研究方向:应用语言学。