中国第一代与第二代织物人造血管的研究和开发

钱 小 萍

(苏州市钱小萍古丝绸复制研究所,江苏 苏州 215003)

QIAN Xiao-ping

(Suzhou Research Institute of Traditional Silk, Suzhou 215003, China)

中国第一代与第二代织物人造血管的研究和开发

钱 小 萍

(苏州市钱小萍古丝绸复制研究所,江苏 苏州 215003)

纺织人造血管系特种结构螺旋形管状织物,当人体血管病变或创伤时,可用相应口径的人造血管接上,以挽救人的生命。作者研究纺织人造血管历经三十余年,既参与了中国第一代纺织人造血管的研究,又发明了中国第二代纺织人造血管——机织涤纶毛绒型人造血管。文章较全面系统地分析了中国人造血管的历史发展、研究和应用,尤其对第二代人造血管的组织结构、工艺技术等作了较详细的论述。

人造血管;机织涤纶毛绒型;管壁结构;临床应用

QIAN Xiao-ping

(Suzhou Research Institute of Traditional Silk, Suzhou 215003, China)

“纺织人造血管”系采用高分子化合物的纺织材料,通过纺织机械,应用纺织技术制成的管状物体,再经造纹处理形成360°可弯曲,而不会发生扭曲和萎陷的柔软的螺旋形纺织管状织物。它的功能是当人体血管阻塞、创伤断裂、动脉缩窄或患动脉瘤需切除时,可用相应口径的人造血管接上,以挽救人的生命。人造血管的研究成功,在纺织和医学史上具有十分重大的意义。笔者作为国内纺织界较早、较长时间研究纺织人造血管的科研工作者,在古稀之年,将这一研究成果和理论进行系统总结,在本文中全面、深入地介绍中国第一代和第二代纺织人造血管的历史状况、结构、生产工艺和临床应用等方面的内容与要点。

1 中国纺织人造血管的研究历史

最早的人造血管发明于美国,约在20世纪的40~50年代,美国一家名为Debiky的公司,首先推出了针织结构的尼龙型人造血管,并应用于临床,这在医学界引起了轰动,但价格十分昂贵。

1958年,中国纺织部和卫生部根据医学上的迫切需要,下达了由上海胸科医院与苏州丝绸研究所合作研制纺织人造血管的科研项目。与此同时,上海中山医院与上海丝绸研究所云林丝织试样厂也进行了真丝人造血管的合作研究。笔者在品种设计师金纯荣老师的带领下,从国外样品分析到织物设计,从设备安装到上机工艺的反复试验,并配合上海胸科医院的潘治、吴善芳、饶天健等医师做了严格的动物试验和临床试验,终于在1959年研制成功机织尼龙人造血管,填补了国内空白。

然而无论是尼龙人造血管还是真丝人造血管,它们在性能上都存在一定的缺陷:如尼龙人造血管易产生伸长、变形和老化,植入机体2~3年后,强力损失达60 %~90 %;而真丝人造血管则不耐人体内酸碱的腐蚀。对此,上海胸科医院和苏州丝绸研究所决定继续合作改进,设想进行涤纶长丝人造血管的研究。当时笔者承担了这一课题,主要在原材料和相关工艺方面进行改进,同时从直型血管发展到具有较高难度的Y型血管的试验。通过3年多数十次的试验和制织工艺上的改进,1963年“涤纶人造血管”(直型和Y型)研制成功,并正式应用于人体。人造血管的弹性、强力、渗血量、管壁厚度等一系列技术指标均达到了人体要求,被称为“中国第一代人造血管”。20世纪60年代末,国家卫生部专门下拨了40万元经费在苏州织带厂内建造了一个用于“涤纶人造血管”投产的人造血管生产车间,配备了10多台专用织机,并建设了造纹、消毒和测试等全套设施进行投产。后因文化大革命导致人造血管的研究和生产遭到破坏,直至1974年上海胸科医院医生提供了国际上出现“鹅毛绒”人造血管的信息,课题组又恢复了人造血管的探索和研究,对涤纶人造血管的工艺进行改进。经过80余次的实验改进,1979年9月,名为“机织涤纶毛绒型人造血管”临床应用成功。经医学界权威专家鉴定,该人造血管具有独特的管壁结构和优越的生物医学性能,无论在弹性、强力,还是在渗血量、易缝性、愈合度等方面都超过了第一代人造血管,故被誉为中国“第二代人造血管”,是理想的血管代用品。该产品于1983年获国家发明三等奖,1986年获第十四届日内瓦国际发明镀金奖和布鲁塞尔国际发明银质奖。

2 同时期国外人造血管的研究简况

同时期,世界上有不少国家都在进行人造血管的研究和探索。1950年左右,美国最早开始这方面的研究,之后日本、英国、前苏联等国也都进行了人造血管的研究,不少已成功地应用于临床。然而,如何使人造血管能形成一种理想的管壁结构,以减少渗血量,加快人体组织生长和愈合,一直是医学界科学界追求和探索的目标。

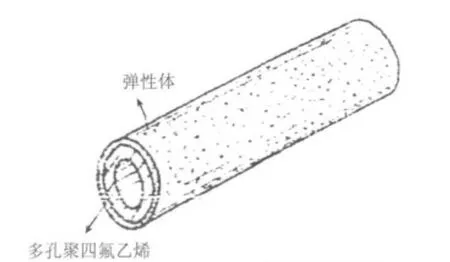

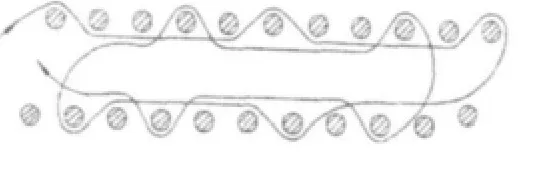

英国和美国科学家在20世纪70年代采用聚四氟乙烯材料,经热熔通过塞子和管子加以延展、拉伸,然后烧结冷却而形成人造血管,并在多孔聚四氟乙烯的管子外壁涂上一层多孔的含有凝血物质的弹性体,这就是当时国际上被医学界称为考尔坦克斯(CORE-TEX)的人造血管,曾一度应用于临床,但存在着血管难缝合、口易破裂的缺点,如图1所示。

图1 多孔聚四氟乙烯人造血管Fig.1 Vascular prosthesis made of porous polytetra fluoethylene

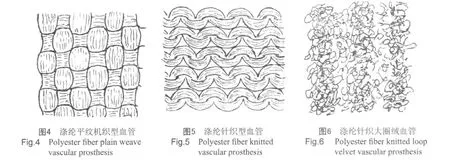

前苏联的科学家曾研究采用合成丝(聚丙烯线和人造革线),在圆形针织机上制织成针织圈绒血管。利用底面线的不同收缩,底线的沉降片圈弯曲而成的单面针织圈绒织物,但该血管因管壁太疏松,易变形和渗血,如图2所示。

图2 针织人造血管Fig.2 Knitted vascular prosthesis

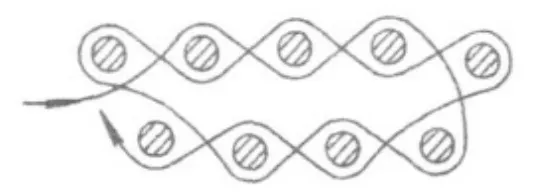

根据美国医学资料《Healing of Arferial Prostheses:goal or design and clinical use》介绍的血管设想了几种方案,其中有用纤维束像编发辫那样编起来或用一种像刷子一样的框架作底板,在其孔中嵌入绒毛,如图3所示。但此种血管的绒毛容易散落,管壁太厚,均未达到毛绒型血管的理想要求,故仅停留在动物试验阶段。

图3 纤维束编织人造血管Fig.3 Braided vascular prosthesis with fi ber bundle

同时期,根据美国《Technical information》表明,他们曾研究了3种人造血管,即涤纶平纹机织型血管(图4)、涤纶针织型血管(图5)和涤纶针织大圈绒血管(图6)。

3 机织涤纶毛绒型人造血管的设计和研究

中国研制的第一代人造血管的结构与图4类似。而第二代人造血管,即机织毛绒型人造血管在结构和工艺方面与上述血管均不相同。

3.1 研究背景

尽管近60年来,世界上有不少科学家从多方面对人造血管进行研究和探索,也分别设计和研制成功多种类别的人造血管,但要使其能形成一种理想的管壁结构、加快人体组织生长和愈合的问题却一直未能得到很好的解决。在20世纪70年代初,美国迪倍盖(DEBAKY)公司推出一种“鹅毛绒”人造血管,它是一种针织结构的圈绒织物(图6),是当时世界上较为先进的血管代用品,但当时医学专家认为该针织结构的血管孔度大,易变形,尺寸稳定性差,尚存在一定的缺陷,故需要在机织结构、工艺上去创新和攻关。

3.2 管壁结构的设计与研究

要使管壁形成绒毛或绒圈,又不采用针织的织造工艺,而是在机织工艺上形成,难度较高。起绒组织或毛圈组织,在特殊的平面织物上是可能达到的,如经纬起绒织物和毛巾织物。而要在圆柱形的管状织物上形成则非常困难,即便形成了绒毛和绒圈,其管壁厚度也会增加,不符合血管的要求。经反复设计试验,借助材质、织物组织、经纬密度和加工工艺四者优化综合和创新,最后终于试制成功了一种具有变化绒毛型的独特管壁结构的人造血管。

3.2.1 材质的选择

改变过去第一代人造血管采用的尼龙或涤纶长丝,而采用经过“假捻机”加弹处理后的高分子聚酯纤维,使之具有较好的弹性、卷曲性和蓬松性,如图7所示。图7a为未经加弹处理的聚酯长丝,图7b为经加弹处理后的聚酯长丝。

图7 聚酯长丝加弹前后对比Fig.7 Comparison of polyester fi bers before and after texturing process

3.2.2 组织结构设计

采种何种组织结构是人造血管管壁结构的最关键部分,查阅现有的中外文献,凡提及管状组织的,如美国迪倍盖公司推出的人造血管和中国研究的第一代人造血管,均为简单的平纹管状组织,如图8所示。

图8 平纹管状组织横切面Fig.8 Cross section structure of plain tubular weave

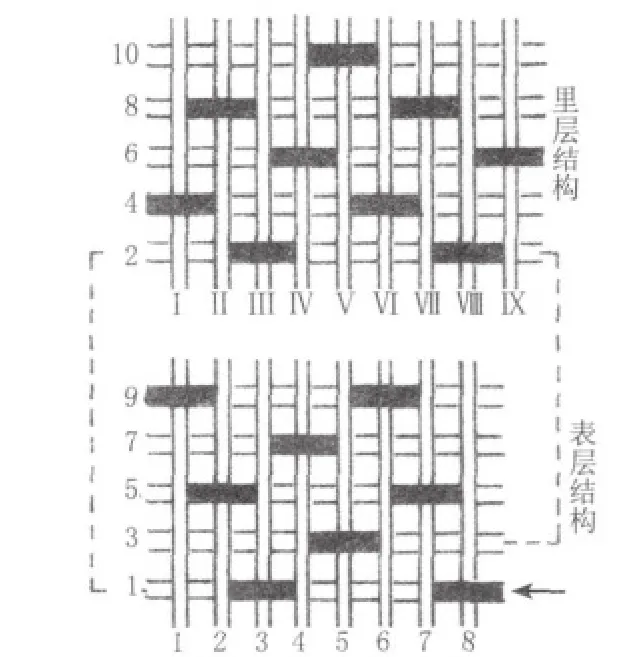

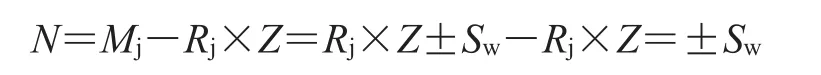

这种组织交织紧密,浮长较短(浮点数等于1),故既不利于管壁细胞组织的生长,又不能使绒毛形成,为此笔者设计研究出一种以缎纹组织为基础组织的复杂的管状组织,如图9、图10所示。

图9 基础组织组织图Fig.9 Structure of base weave

图10 缎纹管状组织横切面Fig.10 Cross section structure of stain tubular weave

从图10可以看出,缎纹组织的浮长线较长,如五枚缎纹的浮点数等于4,八枚缎纹的浮点数等于7。试验结果表明,该组织松软适度,又利于绒毛的形成。然而缎纹管状组织的应用,又出现了管状组织边缘不能连续的问题,织出的管坯中两边有一条缝,使整个管状表面既难看又不平整。对此笔者又通过反复的设计、试验和探索,最后得出管状组织边缘组织连续的规律和公式:

式中:Mj为总经数;Rj为组织循环之经线数;Z为组织循环个数;Sw为缎纹组织之纬向飞数。

其总经数必须根据此公式加以确定。而里层组织的起点位置数必须按下列规律求得:只有正确地确定了里层基础组织的起点位置数,才可能正确推出该管状组织的组织图和上机图。如图11所示。

图11 缎纹管状组织上机图Fig.11 Looming draft of stain tubular weave

因为解决了这两个难点,即管状组织总经线的确定和里层组织的起点位置,管状组织的突破和创新不但促使机织涤纶毛绒型人造血管的研究得以成功,同时该理论被入编全国丝织专业高等教材,笔者写的论文《论管状组织》获纺织部全国A级论文奖,终于解决了缎纹管状组织边缘组织的连续问题。

3.2.3 经纬密度配置

根据医院动物实验的结果,缎纹管状组织结构蓬松,有利于绒毛的形成。但由于管壁孔度太大,容易引起较大的渗血。为减小管壁的孔度和渗血量,必须加大组织密度,但密度增加又会影响绒毛效果。最后,通过进一步改进组织结构,采用了增加组织浮点、增长浮长线的办法,提高织物的覆盖率,使纬线相互挤压、覆盖,从而促进绒毛的产生,又减少了织物的渗血。

其织物的密度配置为:经密1 600~1 700根/10cm,纬密1 100~1 200根/10cm,组织浮长线之浮点数由4根提高到7~10根,织物覆盖率为(125±3)%。

3.3 加工工艺的研究

3.3.1 织造工艺

为能织出经缎纹组织为基础组织的复杂的管状组织,形成较为蓬松的绒毛型管壁结构,经反复实践,得出织造工艺上应注意以下技术要点:一是在制织过程中,要控制好经纬线的张力。张力太小难以织造,张力太大则会影响织物的蓬松度。故要求保持适度而均匀的张力,尤其是纬线张力(摇纡张力和投梭力)不能有偏差,否则会导致管径尺寸的变化。二是要注意两边边经的穿筘根数按稀密逐渐过渡,否则会造成两边密度与中间密度不均匀。

3.3.2 后处理工艺

首先,将织成的坯管在沸水中进行预缩处理,使每根纤维能较充分地收缩、卷曲和蓬松,从而促使管壁结构达到绒毛的效果。其次,根据坯管的直径,选择比该坯管略小的玻璃杆,并在玻璃杆上用塑料线绕成螺旋形的纹路。其纹路的密度依据管径的大小而有所差别,一般约3~6圈/cm;然后将预缩的坯管套在该玻璃杆上,再用塑料线沿着玻璃杆的螺旋纹凹槽扎紧。这里必须注意不能扎得太紧,要略留有余地;扎好后放入沸水中定形10 min左右,先取出塑料丝,再将有螺旋形纹路的织物管在沸水中松式定形20 min;最后经水洗烘干,就形成了具有卷曲绒毛的螺旋形管状纺织人造血管。

3.4 管壁结构的特点分析

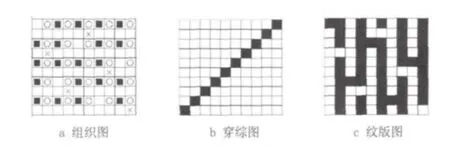

通过上述结构和工艺的研究创新,使该血管具有一种独特的管壁结构,如图12所示。

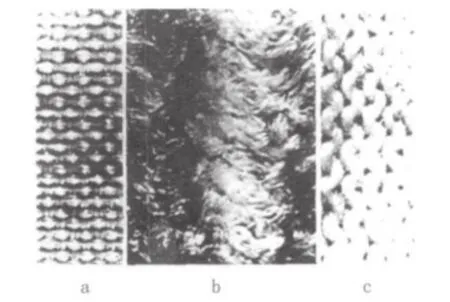

图12 不同类型人造血管内壁比较Fig.12 Internal wall structures comparison of different type of vascular prosthesis

其中a为机织平纹结构,缺点为不蓬松、易渗血、难缝针;c为针织结构,缺点是易变形、易渗血;b即为机织涤纶毛绒型结构,它具有不易脱落的卷曲绒毛,紧度高,不易渗血,结构孔松,易于内皮细胞再生的特点。

3.5 医学上的动物试验与临床应用的研究

涤纶毛绒型人造血管的动物试验和临床应用,由协作单位上海胸科医院承担、潘治医师主持进行,经过大量反复的动物试验,根据试验的结果和进展情况,不断改进人造血管的结构和制造工艺,使人造血管的技术指标更趋向符合人体要求,更合理、先进,直至涤纶毛绒型人造血管进入临床应用。

3.5.1 动物实验

3.5.1.1 试验方法

首先对研究出的毛绒型人造血管进行各项指标的技术测试,选择合格的血管进行试验。然后选择试验动物15头,均为家犬,体重14~17.5 kg。

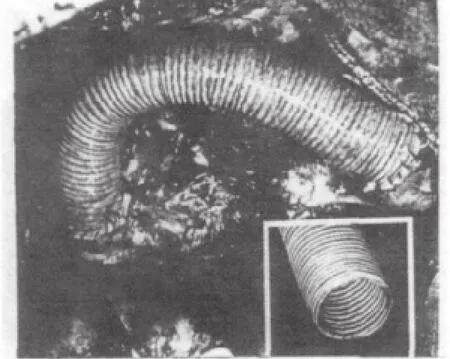

选择内径0.5~0.7 cm、长度4~5 cm、毛绒高度0.152~0.184 mm、管壁厚度0.330~0.392 mm、管壁渗水量为142.2~188.1 mL/cm2/min/120 mm汞柱的涤纶毛绒型人造血管做移植,如图13所示。

图13 机织涤纶毛绒型人造血管移植的照片Fig.13 Transplant photograph of polyester loop velvet woven vascular prosthesis

动物试验在无菌技术下进行,解剖并切除一段2~3 cm的腹主动脉,以口径相仿的人造血管移植,用丝线做连接缝合,主动脉阻断时间分别为13~33 min。

3.5.1.2 观察方法

1)手术过程中观察吻合对合情况,渗血量,近远端主动脉和人造血管博动等状态;

2)术后观察后肢活动、发育和股动脉博动;

3)术后1~12个月不同时期再开腹检查局部愈合、粘连情况,弓头做主动脉造影;

4)最后将动物处死,连同近远端主动脉取下人造血管,做巨体和显微镜检查,观察愈合情况,组织反应,“新内膜”形成情况,通畅度,有无血栓,观察它们与管壁孔度间的关系,并做病理组织学检查。

3.5.1.3 讨 论

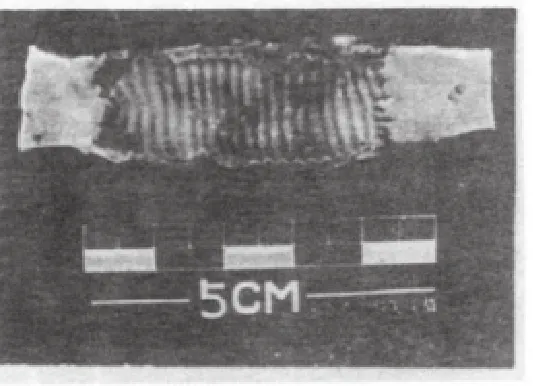

所有被试验动物在吻合结束时人造血管及近远端主动脉均有明显强有力的博动。经1~12月观察完全畅通者14头,仅有1头有部分阻塞,原因是远端吻合口漏并发假性动脉瘤。移植1个月而人造血管管腔仍通畅的家犬,所移植的人造血管吻合缘远离有皮内细胞长入。移植2~12个月的人造血管全管内壁均有内皮细胞长入,形成光亮的“新内膜”,如图14所示。说明所移植的毛绒型人造血管已溶入试验动物机体,承担起正常血管应有的作用。

图14 移植60 d后在管壁长出光滑透亮的新内膜照片Fig.14 Photograph of new inner membrane in vascular prosthesis after transplomted 60 days

3.5.2 临床应用

经大量的动物试验后,证明涤纶毛绒型人造血管的性能大大优于第一代平纹型人造血管,同时它的安全性也得到了保障。上海胸科医院首先将其用于临床应用,主要进行了主动脉的人造血管移植。病人分别患有主动脉缩窄、主动动脉瘤等病症,经移植第二代涤纶毛绒型人造血管后,患者均得到了康复,恢复了正常生活。北京阜外医院、中国医科大学附一院、北京首都医院、南京鼓楼医院等也应用涤纶毛绒型人造血管或补片材料,对患有主动脉缩窄、心尖撕裂、心房粘连瘤、心室缺损、肝硬化、法鲁氏四联症等病症的病人,进行了人造血管移植或修复手术,均取得了成功,愈后效果良好。大连第一人民医院应用涤纶毛绒型人造血管对患有肝硬化的病人进行了胫腔静脉行“H”争流术,取得了良好的医疗效果。

涤纶毛绒型人造血管从1979年8月首次临床应用成功到1985年5月,据不完全统计,有200多例病人先后成功进行了涤纶毛绒型人造血管的移植和修补。

4 结 语

机织涤纶型人造血管的研制成功,是医学和纺织结合的一项重大贡献。它比原有的人造血管性能更优越,尤其是经上海胸科医院和其他有关大医院的多次临床证实,该产品孔度适中,渗血量小,能在短期内在管壁形成自身的新内膜,对人体愈合尤其良好。故被医学专家誉为理想的血管代用品。

Research and development of Chinese fi rst and second generation textile vascular prosthesis

Textile Vascular Prosthesis(TVP) is fabricated with special textured helical tabular fabrics. When human blood vessels undergo pathological changes or gets damaged, TVP with right diameter could be used to replace the damaged vessel and save lives. The author has been studying TVP for over 30 years. The author not only participated the development of the 1st generation of TVP, but invented the 2nd generation of TVP: Woven Polyester Velour Vascular Prosthesis(WPVVP). This article made a comprehensive and systematic analysis on the development history, research and applications of TVP. Deep expositions were given to the 2nd generation of TVP's fabric structures, processing techniques and others.

Vascular prosthesis; Woven polyester velour; Tabular structure; Clinical practice

TS105.1;R617

A

1001-7003(2011)09-0001-05

2011-02-15;

2011-06-22

钱小萍(1939- ),女,研究员,国家级丝绸专家,主要从事中国古今丝织物的研究。