高职学生职业决策自我效能感的调查与思考*

周 晶

(莱芜职业技术学院,山东 莱芜 271100)

高职学生职业决策自我效能感的调查与思考*

周 晶

(莱芜职业技术学院,山东 莱芜 271100)

运用职业决策自我效能感问卷,对325名高职学生进行调查。结果发现,高职学生的职业决策自我效能感处于中等偏上状态,依次为职业信息、自我评价、选择目标、问题解决和未来规划;高职学生职业决策自我效能感存在性别差异,但在专业、家庭来源以及家庭结构上总体差异不显著。本文对高职学生职业决策自我效能感的影响因素进行了分析,并提出教育建议。

高职学生;职业决策;自我效能感;调查

职业决策是个体根据自身特点和社会需要做出适当的职业方向的抉择过程,是每一个大学生,包括高职学生需要积极面对的现实问题。Taylo r和Betz将Crites的职业成熟理论与Bandula的自我效能理论结合起来,提出职业决策自我效能感的概念,它是个体基于对自我和社会需求的了解,对自己的职业决策能力的信念。在职业决策过程中,个体往往需要在自我评价、职业信息、职业目标、未来规划以及问题解决等方面加以综合权衡。通常情况下,学生在职业决策上的自我效能感越强,职业成熟度就越高。

我国研究专家高钰(2001)、康廷虎(2005)、龙立荣(2006)与李力(2011)等人调查发现,大学生职业决策表现出职业价值主体意识自我化的特点,他们更加注意自己的实际需要;性别、家庭来源等因素是影响大学生职业决策自我效能感的重要因素。但是程飞(2010)的研究则否定了职业决策自我效能在性别、年级与专业上的差异。

以上研究均以普通本科大学生为研究对象,难以代表高职学生的择业心理状况。高职学生在培养目标、知识能力与就业前景上有其特殊性。本研究试图运用问卷调查方法,分析高职学生职业决策自我效能感的特点,以促进大学生职业指导的发展。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

在某职业学院随机抽取325名二年级的专科生,其中理科(包括计算机系与机电系)学生174人,文科(包括经济管理系与教育系)学生151人;男生166人,女生159人;独生子女94人,非独生子女230人;城市家庭135人,农村家庭190人。

1.2 研究工具

采用Betz与Taylo r所修订的简式职业决策自我效能问卷(CDM SE),包括自我评价、职业信息、选择目标、未来规划和问题解决5部分各5道题,共25道题,采用Likert五点评分法,其总和为职业决策自我效能感得分。经修订,各分量表内部一致性系数在0.87-0.91之间,总量表的内部一致性系数为0.92。

2 结果

2.1 高职学生职业决策自我效能感的总体状况

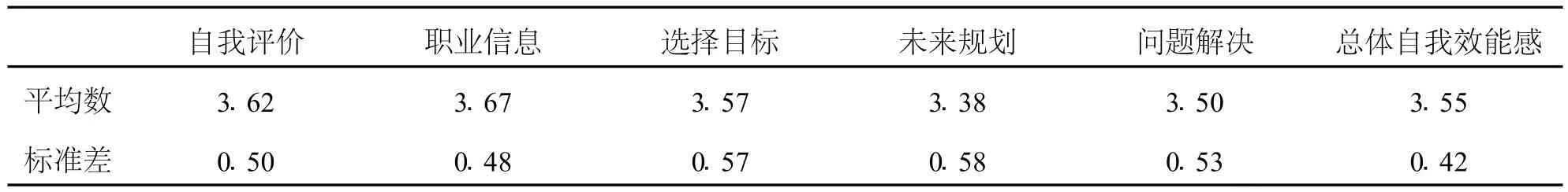

高职学生的总体职业决策自我效能感为3.55,没有达到“比较有信心”的程度。方差分析显示,高职学生在职业决策自我效能感的诸因素间存在显著差异(F=14.912,P<0.001);进一步比较发现,高职学生的职业信息与自我评价得分显著最高,选择目标与问题解决其次,未来规划的能力感显著低于以上项目。(见表1)

表1 高职学生职业决策自我效能感的状况(325人)

研究发现,高职学生的职业决策自我效能感在专业维度上不存在任何显著差异。也就是说专业对学生职业决策的自我效能不存在显著影响,因此,我们主要是对学生的性别、家庭居住地及家庭结构等因素的影响进行分析。

2.2 性别对高职学生职业决策自我效能感的影响

统计显示,高职男生的职业决策自我效能感显著高于女生。分项比较,男生在自我评价、职业信息与问题解决上的效能感显著高于女生,但是在选择目标和未来规划上不存在显著的性别差异。(见表2)

表2 不同性别高职学生职业决策效能感的比较(平均数±标准差)

2.3 家庭来源对高职学生职业决策自我效能感的影响

一场事先没有张扬的恶作剧,就这么轻易地解开了一个无须张扬的谜底。如同撕去包裹的那层原本透明却彼此视而不见的膜面,赤裸面对中将迎来怎样的交锋呢?

家庭居住地对高职学生职业决策的自我效能感没有构成显著影响,表现在职业信息、选择目标、未来规划以及问题解决等四个因素上。但是在自我评价上,城市学生的自我评价显著高于农村学生。(见表3)

表3 不同家庭来源高职学生职业决策自我效能感的比较(平均数±标准差)

2.4 家庭结构对高职学生职业决策自我效能感的影响

独生子女家庭的高职学生在职业决策自我效能感上与非独生子女的没有显著差异,主要表现在自我评价、职业信息、选择目标和问题解决上。但是在未来规划上非独生子女的学生显著优于独生子女。(见表4)

表4 不同家庭结构学生职业决策自我效能感的比较(平均数±标准差)

3 讨论

3.1 高职学生职业决策自我效能感的特点

从总体看,高职学生的职业决策自我效能感处于中等状态,并不理想,这与许多研究结果是相符的(康廷虎,2001;周甦,2006;程飞,2010)。逐项比较发现,高职学生在职业决策中,对自己的需要兴趣与能力的评价比较多,同时对自己进行职业信息搜索的能力也有确切的肯定,但在职业未来规划上表现出比较低的反应。通过访谈,高职学生对自己未来的发展缺乏规划,“走一步、看一步”、随大流的倾向比较普遍。

不同性别的高职学生在职业决策自我效能感上存在着比较显著的差别,主要表现在自我评价、职业信息与问题解决等维度上,男生的自我效能感显著高于女生,这一结果支持了李力(2011)的结论。将这一结果与高职院校学生实际学习生活进行比照,高职院校男生的学习状况往往低于女生,但是好的学习成绩并没有给女生的职业决策带来相应的自我效能感,这或许说明高职院校女生的择业信心缺乏,她们在职业生涯的发展上需要更多制度和心理上的支持和指导。

城市学生与农村学生在职业决策自我效能感上没有显著差异,这与周甦(2006)对高职院校学生的研究是一致的。虽然城市学生在职业决策的自我评价维度上仍然高于农村学生,但总体上没有差异。家庭背景不再成为农村学生职业生涯发展的负担,反映了就业平等在学生职业心理上的折射,是一个积极的社会现象。独生子女家庭的高职学生在职业决策自我效能感上与非独生子女没有明显的差别,但是在未来规划上非独生子女的学生显著优于独生子女,显示出更多的独立性和主动性。

3.2 影响高职学生职业决策自我效能感的主要因素

根据Bandura关于自我效能理论,影响高职学生在职业决策中的自我信念,应当从主客观两个方面去分析。影响高职学生职业决策自我效能感的因素,主观因素主要包括高职学生的职业价值观与职业经验,客观因素主要有择业的空间与同辈群体的职业观念等方面。

职业价值观是学生在职业决策中的价值标准,也就是个体按照什么样的标准来选择所要从事的职业。它反映了学生对待职业的信念和态度,与社会期望的融合、碰撞影响着学生的最终的职业决策和职业探索行为。赫兹伯格提出职业价值观可分为内在价值和外在价值,内在价值是以个体自我感受为取向,包括个体的专业与兴趣、自我价值感、工资待遇等方面。外在价值是基于社会环境和生活的导向,包括个人家庭背景、社会需要、社会地位、工作稳定等因素。梁龙娟、佘贤君(1999)对本科学生的择业标准进行研究发现,本科大学生择业的价值取向主要表现为工作有发展前景、较高工资收入、较充分发挥个人的潜能、能解决住房问题、工作环境、专业对头、工作量适当以及专业兴趣等,他们强调自我价值取向的倾向非常明显。根据我们的调查,高职学生的职业价值观个人取向同样极其显著地高于社会取向,依次表现为自我价值、工作环境、个人专业兴趣、工资福利、社会地位及工作稳定,对工作稳定性的要求是最低的,这可能是导致学生职业生涯中频频转换工作选择的内在原因。从某种意义上来说,这种重自我价值、轻工作地位与稳定的择业价值观更有利于学生的职业决策自我效能感的确立。

职业经验主要指高职学生通过学院提供或自主的职业实践探索活动,所形成的直接经验,亲历的职业经验是影响个体自我效能感形成的最强有力的信息源。个体在职业信息搜集、抉择、谋职以及履职上的成功会有效强化他的自我信念,失败则削弱个体的自我效能预期,这就要求学生形成职业决策和行动的正确认知方式,有效解决各种问题和障碍。因此,学生在各种形式的见习、实习过程中得到有效的指导,是学生获得成功的职业经验的保障。

职业决策是个体在通盘组织有关自我和职业信息的基础上,仔细考虑各种选择职业的前景和可能性,从而做出尽可能有效的合适的选择。显然,择业空间极大地影响着个体的职业决策自我效能感。高职教育以培养高级技术操作人才为目标,在职业选择上完全不同于本科学生。当前本科毕业生就业的一个热衷趋势就是对公务员和事业单位技术岗的追逐,而高职学生的就业范围主要存在于企业和服务业,择业空间具有范围广、待遇低、稳定性差的特点。一方面高职学生的就业发展缺乏诱人的前景,另一方面择业空间却十分宽泛,因此高职学生的职业决策自我效能感相对稳定,有比较大的提升空间。

高职学生职业决策受到同伴的强烈影响,来自同伴的职业价值观、职业目标、职业信息以及问题解决方式作为替代性经验,以参照比较的方式彼此分享和相互模仿。来自同伴的说服性鼓励、建议、告诫、劝告及暗示,更具有说服力。据某职业学院招生办公室的统计,每年高职院校学生在入校后修改专业方向的学生约有400人,带有从众性和盲目性。健康积极的择业决策透过学生团体的相互协商与彼此鼓励,更加容易增强其自我效能感。沈雪萍(2005)关于职业决策困难大学生的干预研究,就证明了团体辅导方式的有效性。当然在团体辅导中要慎重考虑高职教育性质的影响,以及学生间的性别差异及家庭背景。

3.3 学校对高职学生职业决策自我效能感的引导

(1)职业指导课程是高职学生的必修课程,通过学习,学生将个人的职业标准、专业能力与社会需求有机地联结在一起,充分拓展自己的职业选择范围,通过交流、分析、综合、评估和实施,做出有效的职业决策,并对自己的判断有足够的信心。从指导学生选择和调整专业开始,通过高职院校的职业课程,学生不仅能够在择业中,理解自己面临的各种冲突和矛盾,不犹豫、不气馁,应用所掌握的决策培训技巧来解决问题与障碍,而且对自己的职业个性和未来工作要求有充分的理解,重视职业人格的磨练。因此,职业指导课程不仅可以传递科学的择业理念,帮助学生掌握各种实用的决策与谋职技术,对于学生诚信敬业的养成意识更是十分必要的。

(2)完善的职业服务实践系统可以帮助学生形成直接的实践经验。随着高职院校教育教学改革的推进,各种形式的勤工俭学、企业见习、顶岗实习、自主实习制度的设立,可以形成完善的职业实践指导系统,帮助学生体会社会要求、操练职业技能、磨砺职业个性,在真正进入社会生活前为未来做好准备。

(3)个人职业指导在高职院校心理咨询与辅导实务中正迅速地推展开。从信息加工的观点出发,Osipow和 Gati把职业决策过程分为几个独立的组成部分,每一个组成部分包括各种不同的困难,把它们分成三个大类和十个小类,如缺乏决策动机、犹豫不决、非理性的信念等。杜睿、龙立荣(2006)提出大学生职业决策困难的主要表现是缺乏决策过程知识、缺乏准备性、缺乏信息、内部冲突等。针对个人在职业决策中所遇到的具体困难,专业咨询师可以帮助高职学生借助科学的问卷访谈,探知自我的欲求兴趣、能力与各种职业环境的要求,做出与其需要、价值观、兴趣和才智相一致的职业决策,消除选择的焦虑感,并由此提升自我的效能感。个别指导是职业辅导教育的最深入和有效的辅助方式,促进了大学生心理健康教育系统的完善。

[1]李力,贺香泓,刘艳妹.大学生择业价值取向与职业决策自我效能感的性别差异性研究[J].教育学术月刊,2011,(1):56 -58.

[2]程飞.大学生职业决策自我效能感调查研究[J].改革与开放,2010,(12):98-99.

[3]康廷虎.大学生职业决策有效性的实证研究[D].兰州:西北师范大学,2005.

[4]周甦.职校生职业决策自我效能感及其影响因素初步研究[D].南京:南京师范大学,2006.

[5]余淑君.大学生完美主义、职业决策自我效能感与职业未决的相关关系研究[D].北京:北京师范大学,2008.

[6]李莉,马剑虹.毕业生职业决策困难及其影响因素研究[J].人类工效学,2004,10(1):17-19.

[7]于泳红,汪航.职业决策困难研究新进展及对我国职业指导教育的启示[J].宁波大学学报:教育科学版,2006,28(1):23 -25.

[8]刘长江,郝芳,李纾.大学生职业决策困难及其与效能的关系[J].中国临床心理学杂志,2006,14(5):502-503.

[9]杜睿,龙立荣.大学生职业决策困难问卷的初步研究[J].中国临床心理学杂志,2006,14(3)237-239.

(责任编辑:肖恩忠)

2011-04-13

山东省职业教育与成人教育科研十一五规划课题(2009zcj147)

周晶(1970-),女,山东莱芜人,莱芜职业技术学院副教授。研究方向:教育社会心理学。

G449 文献标识码:A 文章编号:1671-4288(2011)04-0135-04