中上扬子地区燕山运动及其对油气保存的影响

何治亮,汪新伟,李双建,沃玉进,周 雁

(中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院,北京 100083)

自从1926年翁文灏先生在东京第3届泛太平洋科学大会上首次提出“燕山运动”的概念以来[1],中外地质工作者随之广泛应用,并在构造运动波及范围、运动的详细过程、精确的同位素定年和动力学机制等方面进行了深入的研究与讨论。如黄汲清重新厘定了燕山运动的期次,并把它划分3幕[2];任纪舜等将燕山运动分为早、中、晚3个旋回,并把时限扩展至整个侏罗纪和白垩纪[3];吴根耀把中国大陆燕山运动的造山机制划分为大陆外侧的内硅镁质造山运动与大陆内部的内硅铝质(陆内)造山运动等2类[4];董树文等对燕山运动提出了新的诠释,将燕山运动分划为燕山运动主幕强挤压陆内造山期(165~136 Ma) 、主伸展垮塌与岩石圈减薄期(135~100 Ma)和燕山运动晚幕弱挤压变形期(100~83 Ma)等3个阶段,其造山性质属周邻板块多向汇聚作用所引起的陆内造山过程[5];何治亮等讨论了中国西部燕山运动的期次、变形方式,强调其为形成中国西部现今盆山格局的重要构造事件,并探讨了对西部油气成藏富集的控制作用[6]。而对于燕山运动在中上扬子地区的运动期次及其表现形式研究的系统性还不够,尤其是对中上扬子地区燕山运动对其海相层系油气保存影响的解剖尚缺乏深度。本文在总结前人成果基础上,以不整合面分析、构造活动定年及构造变形差异分析等为手段,厘定了中上扬子地区燕山运动的期次及其主变形期,剖析了燕山运动的表现形式,探讨了燕山运动对该区油气保存条件的控制作用。

1 燕山运动期次及主变形期的厘定

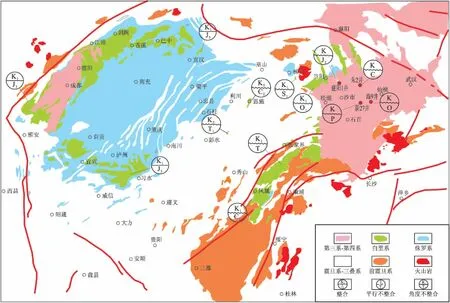

中上扬子地区经过印支期后多期构造运动的改造,形成了构造展布线各异、变形强烈程度与期次明显不同的周缘褶皱—冲断带(图1),致使各变形区带的构造样式与地质结构类型差异明显[7]。本文把中上扬子地区燕山期的构造运动分为4幕,分别发生在中侏罗世晚期、晚侏罗世末—早白垩世初、早白垩世末与晚白垩世;并认为发生在晚侏罗世末—早白垩世初的燕山Ⅱ幕是该期构造变形的主变形期。

1.1 燕山Ⅰ幕

发生在中侏罗世晚期。因盆地周缘褶皱—冲断带的多期剥蚀作用,该期的构造运动无明显的不整合证据,但在侏罗纪的沉积旋回上有清楚的反映。中上扬子地区侏罗纪的沉积经历了一个完整的陆相正、反旋回。早—中侏罗世属造山期后松弛沉降拗陷阶段,主要表现为川西下—中侏罗统白田坝组—千佛岩组不整合超覆在龙门山印支期的褶皱—冲断带上(图2),底部白田坝砾岩多为经过搬运分选的石英砂岩,至中侏罗统千佛岩组、沙溪庙组,总体上呈沉积颗粒向上变细的正旋回河湖相沉积,表明早、中侏罗世处于应力松弛背景;同时,在雪峰隆起带上亦可见残存的中下侏罗统角度不整合覆盖在中二叠统—上元古界青白口系的不同层位之上。正旋回在中侏罗世晚期开始发生反转,表现为向上发育了遂宁组(J3sn)—蓬莱镇组(J3p)呈反旋回的湖相—河流—冲积扇沉积体系。

1.2 燕山Ⅱ幕

燕山Ⅱ幕发生在晚侏罗世末—早白垩世初,全区广泛分布的侏罗系与白垩系之间的不整合及其沉积建造组合,清晰地反映了该期构造运动的存在。川西江油莲花口地区白垩系与侏罗系为平行不整合接触,上侏罗统莲花口组(J3l)发育砾岩层,王金琪称之为莲花口抬升[8](图2);天全砂坪地区分别发育了上侏罗统蓬莱镇组(J3p)顶砾岩与下白垩统天马山组(K1t)底砾岩,二者之间为平行不整合接触(图3a);秭归周坪地区下白垩统砾岩角度不整合在志留系之上,可能是燕山Ⅰ幕与Ⅱ幕的综合反映(图3b);江汉盆地南部白垩系与前白垩系为角度不整合接触,亦是该期构造运动影响的结果(图3c)。

1.3 燕山Ⅲ幕

燕山Ⅲ幕发生在早白垩世末—晚白垩世初,表现为上、下白垩统之间呈不整合接触。在龙门山南段与川南地区表现明显,晚白垩世为挤压坳陷型沉积,但分布范围比较局限。如天全砂坪地质剖面上(图3a)的上白垩统夹关组(K2j)底砾岩,厚度约10 m,至大邑灌口底砾岩增至50 m,在崇庆怀远约为350 m。川东黔江正阳地区上白垩统与前白垩系呈角度不整合接触,应是燕山Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ幕的综合表现(图3d)。

图1 中上扬子地区构造纲要及分区

Ⅰ.龙门山前陆褶皱—冲断带;Ⅱ.米仓山—南大巴山褶皱—冲断带;Ⅲ.川东—鄂西—雪峰山基底拆离带;Ⅳ.川南—黔中—黔南褶皱—冲断带;Ⅴ.大洪山—江汉盆地挤压—伸展反转带;F1.青川—茂汶断层;F2.北川—映秀断层;F3.安县—灌县断层;F4.广元—大邑断裂;F5.龙泉山断层;F6.华莹山断层;F7.齐岳山断层;F8.建始—彭水断层;F9.来凤—假浪口断层;F10.慈利—大庸—保靖断层;F11.桃源—辰溪—怀化断层;F12.正源—朱家坝断层;F13.米仓山南缘隐伏断层;F14.城口—钟宝断层;F15.镇巴断层;F16.万源—巫溪断层;F17.铁溪—固军隐伏断层;F18.遵义—贵阳断层;F19.三都断层;F20.垭都—紫云断层;F21.襄樊—广济断层;F22.纪山寺—潜北—天门河断层;F23.通海口断层;F24.监利—蒲圻—咸宁—阳新断层;F25.洪湖—湘阴走滑断层

Fig.1 Simplified structural map of the upper-middle Yangtze region

图2 江油海棠铺钻井构造剖面[8]

1.4 燕山Ⅳ幕

燕山Ⅳ幕发生在晚白垩世末,造成了川西地区南部古近系名山组(E1-2mn)与上白垩统灌口组(K2g)之间的平行不整合接触(图3a)。在米仓山褶皱—冲断带,下白垩统与下伏侏罗系一起卷入褶皱变形,可能是晚燕山期2次运动的综合反映。但在川西南部的大部分地区为连续沉积,只是在龙门山边缘发育底砾岩,表明该构造幕的影响较弱。

以上不整合的类型与分布表明,燕山运动Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ幕均为影响较弱的构造事件,具体表现为地层间的平行不整合与微角度不整合接触,影响的范围亦有限;而发生在晚侏罗世末—早白垩世初的燕山Ⅱ幕构造运动,波及范围广、构造变形强烈,是构造变形的主变形期。例如:(1)湘鄂西地区,中下侏罗统及其以下地层均呈整合或平行不整合接触,残存或保存状态协调,中下侏罗统多位于构造向斜的核部,而白垩系及更新的地层均与下伏地层呈褶皱型角度不整合接触,反映了晚侏罗世至早白垩世之间的一次较强烈的挤压作用(图3d);(2)城口—钟宝断裂带具深部变形特征,对其韧性剪切带内的石英脉采用ESR定年,绝大部分样品的年龄集中在165~130 Ma之间[9],由此可推断断裂活动于晚侏罗世末—早白垩世初达到构造变形的最强烈时期;(3)最近作者所开展的湘鄂西地区磷灰石裂变径迹分析及其长度分布模拟表明,其地层剥蚀量在165~130 Ma时最大,达1 500 m左右;(4)齐岳山断裂获得断层泥中绢云母Ar-Ar年龄为136 Ma,东山峰和鹤峰断层中绢云母Ar-Ar年龄为132~143 Ma[10],均表明雪峰山西缘—鄂西渝东地区构造变形主要发生在晚侏罗世末—早白垩世初;(5)中扬子地区燕山Ⅱ幕是一次重要的构造转换事件,发生在晚侏罗世—早白垩世初的近南北向强烈的构造挤压使中扬子地区形成了南北对冲的格局,随后中扬子地区进入陆内伸展断陷期,表现为白垩纪—新生代的断陷盆地叠覆在强烈褶皱变形的前白垩系之上。

图3 中上扬子地区燕山期不整合示意

2 燕山运动的构造格局

中上扬子地区燕山早期的构造运动(包括燕山Ⅰ幕和Ⅱ幕)是延续印支运动且逐渐加强的构造运动,表现为多向挤压、块体旋转、多向冲断走滑和复杂的构造联合复合关系等特点,属相邻板块聚敛体制下古老深断裂活化、块体间相互作用而发生的陆内变形与陆内造山运动。至晚侏罗世末—早白垩世初的燕山运动Ⅱ幕,水平挤压达到极致。燕山晚期构造运动(包括燕山Ⅲ幕和Ⅳ幕)总体表现为“西压东张”的构造格局,上扬子地区持续挤压,中扬子地区则发生构造反转,致使中、上扬子区在盆—山关系、变形样式与动力学机制等方面均存在较大差异(图4)[11]。

2.1 盆山关系

2.1.1 早—中侏罗世

印支期末强烈的构造运动结束了中国南方海相沉积的历史,早—中侏罗世是一个构造活动的相对宁静期,属造山期后的松弛沉降阶段。其盆山关系及沉积格局表现为:(1)中、上扬子连成一个统一的陆内盆地,受晚三叠世前陆沉降的影响存在着2个沉积中心,一个位于川中南充—遂宁一带,另一个位于荆门—当阳地区(图4a);(2)早—中侏罗世随着剥蚀夷平与沉降作用的增加,中—上扬子地区统一的陆内湖相盆地明显地向四周超覆,向西超覆在龙门山印支期的前陆褶皱—冲断带上(图2),向南、东沉积边界扩展至贵阳—怀化一线(图4a);(3)上扬子北部边缘地带如广元—南江—万源一带发育大型冲积扇(白天坝组砾岩),而南部边缘黔西南地区则发育有较多的曲流河河道砂岩,组成一个曲流河冲积平原相带,这表明了早-中侏罗世大湖盆的沉积具有北、西陡而南、东缓的特点,反映了印支期形成的秦岭造山带和龙门山造山带对湖盆发育的控制作用。

2.1.2 中—晚侏罗世

中—上扬子地区中侏罗世晚期挤压作用逐渐变强(即燕山Ⅰ幕),至晚侏罗世末达到极致(即燕山Ⅱ幕),盆山格局发生了较大的改变(图4b)。

中扬子黄陵以东的东部地区,包括雪峰山地区和湘赣地区,均发生了抬升剥蚀,形成了大面积的古陆剥蚀区。该地区中侏罗世晚期—晚侏罗世的地层总体缺失,雪峰山腹地怀化一带白垩系直接覆盖在中侏罗统下部地层之上;贵州西部大方—六枝一带中侏罗统中上部地层缺失;湘赣盆地在白垩系之下仅残留中侏罗统下部红层。这些均表明了雪峰山及其东南地区在中侏罗世晚期所经历的总体隆升。

上扬子北部广元—南江一带以及西部龙门山山前一线,相变较为剧烈,发育了一套以辫状河沉积体系及其相关沉积为特征的陡坡边缘相沉积组合。其中,庐山—邛崃一带小范围发育冲积扇相带,表明龙门山南西段在中侏罗世晚期—晚侏罗世存在一个隆升、剥蚀期,成为物源区。向湖盆方向沉积相带依次变为砾质辫状河、辫状河冲积平原与滨湖相带;而广元—南江一带的沉积相带由北向南依次为砾质辫状河、辫状河冲积平原、辫状河三角州前缘等相带。

尽管庐山—邛崃一带中—晚侏罗世沉积的物质组成和沉积结构与北部的广元—南江一带极为相似,但广元—南江一带的地层厚度是其2倍以上,表明北部地区是该期陆内盆地的沉降中心。

中—上扬子地区中—晚侏罗世的沉积格局表现为以川中刚性基底为前隆区、以川西、川北及川南的山前坳陷带为前渊的、呈半环状展布的陆内盆山结构,反映了区域应力场受多方向挤压的特点,但主体受秦岭造山带持续向南挤压的控制。

2.1.3 早白垩世

晚侏罗世的区域隆升使蓬莱镇组遭受了不同程度的剥蚀,早白垩世处于一个强烈造山运动之后的构造调整期。早白垩世开始,中上扬子地区的盆山格局发生了较大变化,东、西差异演化明显(图4c)。四川盆地退缩到华蓥—重庆—习水一线以西,早白垩世的沉积超覆在上侏罗统的不同层位之上。东部构造活动强烈,表现方式多样,东部发育NE向的小型拉分盆地群,如沅麻盆地。

上扬子地区下白垩统的分布与上侏罗统基本一致,发育于龙门山前的川西、川北及川南的山前坳陷区,沉积中心位于平昌、江油、名山一带。其沉积相带亦大致类似,主要不同之处是湖盆范围缩小。

图4 中上扬子地区燕山期构造—岩相古地理[11]

中扬子地区受伸展作用的影响形成了大量的NE向展布的分散小型盆地群,具有沉积盆地面积小、数目多、层间多侵蚀间断的特征。根据露头和钻井资料,早白垩世地层零星分布在宜昌、京山、咸宁、黔江以及怀化、常德一带,岩性主要以一套灰红、棕红、褐红色砾岩、砂岩及泥岩为主,沉积相则主要为冲积扇、冲积平原和湖泊相。

2.1.4 晚白垩世

受早白垩世末燕山Ⅲ幕和晚白垩世燕山Ⅳ幕的影响,晚白垩世中上扬子地区的东、西构造演化差异更加明显,西部仍然保持挤压逆冲与挤压挠曲盆地的发育,但盆山格局已发生改变;而东部进一步松弛沉降,导致大面积红层的发育(图4d)。

四川盆地内结束了早白垩世之前的以NE向为主的盆地构造,盆地整体向SW迁移,沉积范围亦向SW迁移和萎缩,沉积中心移至乐山-宜宾一带;而龙门山北段前缘缺失上白垩统,南段前缘依然发育近源冲积扇,表明此时四川盆地存在2个物源区,即龙门山南段与盆地南侧。

沅麻盆地NE向的小型拉分盆地群继续发展,以冲积平原—湖泊沉积为主,贵州黄平、湖南酉阳、邵阳、衡阳等地,亦继续发育受断层控制的一系列拉分盆地,因伸展扩大而具有地堑—半地堑纵向裂谷性质。

江汉盆地实现了全面伸展构造转换,在前期扬子北缘前陆冲断褶皱带的基础上,发生伸展断陷,形成江汉裂谷盆地,该阶段的断陷主要表现为南断北超或双断的构造格局。

2.2 变形样式

2.2.1 燕山早期

中上扬子地区燕山早期的构造运动(包括燕山Ⅰ幕和Ⅱ幕)是印支晚期古特提洋及分其分支洋关闭后块体间持续挤压且逐渐加强的构造运动。自中侏罗世晚期(即燕山Ⅰ幕)开始,中上扬子地区开始进入陆内复合、联合变形阶段。因板块构造位置、先存构造—沉积演化的差异,不同地区变形样式均存在着较大的不同。

中侏罗世晚期的燕山Ⅰ幕,扬子北缘前陆褶皱—冲断带不断向南推进,推进的前锋从襄樊—广济断层扩展至潜北—天门断层一带;而江南—雪峰褶皱—冲断带向北、北西迁移,其前锋推进至来凤—假浪口断层一线,二者在武穴—大冶—江汉一带形成联合构造,即形成南北相互对冲的构造格局。晚侏罗世的燕山Ⅱ幕,2个构造带的联合作用区向西迁移至宜昌地区,扬子北缘的前陆带向南迁移至远安—潜江一带,而雪峰褶皱—冲断带向北西迁移至建始—彭水断层一带,二者的联合控制了秭归盆地的快速沉降,沉积了巨厚的上侏罗统(图4b)。

雪峰山构造带因盆地建造时期沉积了近万米厚的沉积“软弱”层,故其变形机制为以陆内多层次滑脱拆离、多期构造复合的形式向北西推进,变形样式在平面上形成隔槽式褶皱带,滑脱层亦向北西由深层逐渐转化为浅层[12]。

黔中隆起一带在中—晚侏罗世可能遭受了与雪峰山同步的薄皮构造变形,而南盘江盆地同时亦可能向北推进,因受黔中隆起强硬基底的阻挡而未扩展到四川盆地内,垭都—紫云—罗甸断裂带在其中起到了构造调节的作用,表现为左旋走滑。

上扬子西缘的龙门山断裂带在印支期形成的3条NE向断裂(青川—茂汶断层、北川—映秀断层、安县—灌县断层)基础上发生复合变形,表现为断块掀斜、抬升,而向盆地内的扩展较小。

总结该期构造变形的差异可简述为:多向挤压,多向冲断,块体旋转,边界走滑。即北缘逆冲作用强烈,南东侧变形带较宽、南侧走滑调节,西侧隆升相对较弱。

2.2.2 燕山晚期

燕山晚期是中上扬子地区“西挤东张”的差异构造变形时期。西部挤压的构造变形格局表现为:(1)早白垩世晚期的燕山Ⅲ幕,扬子北缘前陆冲断作用向西转移至南大巴山地区,形成紧闭的褶皱—冲断带,同时,雪峰山陆内拆离系统继续向西迁移至齐岳山断裂一带,变形样式从隔槽式褶皱向隔档式褶皱转变,二者在川东北黄金口一带形成联合构造;(2)晚白垩世的燕山Ⅳ幕,雪峰山陆内拆离系统向西推进至华蓥山断裂带,继续形成隔档式褶皱变形,南大巴山弧形构造带开始向盆地内推进,形成了北西向展布的宽缓褶皱,二者之间的联合作用不明显;(3)龙门山于早白垩世晚期开始隆升并向南东转移,晚白垩世龙门山南段快速隆升,并形成了龙门山南段的晚白垩世陆内前陆盆地。

中上扬子东部主体呈现为伸展断陷沉积,构造差异分界线位于武陵山—黄陵一带。主要表现为:(1)早白垩世雪峰山腹部主要受NE向桃园—辰溪—怀化断裂带伸展的控制,发育沅麻盆地,晚白垩世的走滑拉分盆地叠加在早白垩世盆地之上,形成上叠复合盆地,同时发育大量NNE向断层,切过盆地(图4c),并与早期的NE向断层形成复合构造;(2)中扬子地区早白垩世伸展较弱,晚白垩世全面反转,形成江汉裂谷盆地。其反转的主控断裂为燕山早期南北对冲时逆冲断距较大的基底卷入型断裂,如襄广断裂、应城断裂、京山断裂、潜北断裂等形成了一系列的南西侧断、北东侧超的箕状凹陷(图5)。

图5 江汉盆地监应测线地震地质解释剖面

2.3 构造变形的动力学机制讨论

本文赞同董树文等对燕山运动的新诠释[5],即“中国大陆的燕山运动表现为多向挤压与多向造山的格局”,其动力学机制为“周邻板块多向汇聚作用所引起的陆内变形与陆内造山过程”。具体表述为:中国南方燕山期的构造变形动力除受控于来自北部的西伯利亚板块与古亚洲构造带沿蒙古—鄂霍茨克洋汇聚、碰撞产生的远程构造作用外,同时受到东部太平洋板块俯冲边界动力系统的控制,还有因拉萨地块、羌塘地块碰撞所产生的来自西南方向的挤压应力,共同构成了多向挤压汇聚的板块动力学格局。本文以此观点来简要讨论中上扬子地区燕山期构造变形的动力学机制。

燕山早期,中上扬子北缘受蒙古—鄂霍茨克洋关闭的远程效应的影响,秦岭造山带持续由北向南发生推覆、冲断作用,同时雪峰—江南构造带受太平洋板块俯冲作用的影响由南东向北西发育陆内滑脱、拆离作用,在中上扬子东部共同形成了南北对冲及其相关的联合构造;中上扬子西缘,受由北向南的挤压应力和拉萨碰撞所产生的来自南西方向的挤压应力的共同影响,印支期形成的NE向龙门山构造带发生复合构造,以断块掀斜、抬升为主;中上扬子南缘由南西向北东方向的挤压作用在NW向垭都—紫云—罗甸断裂带的构造调节下发生左旋走滑。从盆山关系及沉积特征上看,主体上受秦岭造山带持续向南挤压的控制。

燕山晚期中上扬子地区演化为“西挤东张”的格局。大致以黄陵—武陵山为界,西侧多向挤压表现为北侧米仓山—南大巴山构造带向盆地内扩展,南东侧雪峰山陆内拆离系统持续向北西推进,西侧龙门山构造带断块隆升,且龙门山南西段隆升幅度相对较高,可推测其主挤压应力与羌塘地块碰撞产生的NE-SW向挤压有关;东部伸展、断陷总体受控于形成新大洋体系的全球新一轮的伸展体制,具体成因可能是太平洋板块俯冲所引起的弧后伸展效应,也与侏罗纪造山作用所形成的岩石圈拆沉作用有关,表现为雪峰山腹地发育NE向的小型拉分盆地、江汉地区发育裂谷盆地。

3 对油气成藏条件与油气保存的影响

中上扬子地区燕山期的构造运动不仅控制了东、西构造的差异演化,同时亦对油气保存产生了关键影响。其中,发生在晚侏罗世末—早白垩世初的燕山Ⅱ幕,通过广泛的褶皱冲断、隆升剥蚀、岩浆活动、变质作用等一系列重大地质事件,给四川盆地以外的中上扬子区海相地层以强烈的改造与破坏。燕山晚期西部的陆内挤压坳陷盆地与东部陆内伸展断陷盆地的差异演化,决定了油气成藏条件与油气保存的差异性。

3.1 燕山运动Ⅱ幕的差异改造

燕山运动Ⅱ幕的差异改造在中上扬子东、西部地区表现明显。由地层残留状态和接触关系来看(表1,图6),齐岳山断裂以西的四川盆地,构造变形较弱,侏罗纪—早白垩世均表现为持续沉降与沉积,沉积了以红色粗碎屑岩为主的侏罗系—下白垩统,地层之间也主要表现为整合或平行不整合接触关系,燕山运动不整合面之下的海相地层,特别是中下三叠统膏盐岩保存良好,不但基本未被剥蚀,而且上三叠统—侏罗系地层全盆覆盖,为油气的保存提供了良好的物质基础。在黔中及周缘地区,燕山期构造层只有在黔北复向斜核部保留有中下侏罗统的沉积,未见上侏罗统和白垩系沉积。中下侏罗统地层与下伏地层为整合接触,表明该区强烈构造褶皱作用主要发生在中晚侏罗世之后。在湘鄂西地区,仅有秭归盆地保留有连续的三叠系—侏罗系沉积,且各层系之间无角度不整合接触关系。

表1中上扬子主要区块燕山期地层发育简表

Table1StratigraphiccorrelationofYanshanstageintheupper-middleYangtzeregion

图6 中上扬子地区燕山期构造层残留分布与燕山Ⅱ幕地层接触关系

除此之外,再无连续的燕山期构造层保留,仅有局部地区发育白垩系沉积,如恩施和黔江上白垩统山间盆地沉积,这些地区的白垩系与下伏不同层位的地层均为角度不整合接触,由此说明J3—K1期该区发生了强烈的褶皱和隆升作用。在中扬子区,由于运动强度大,仅鄂中的当阳—荆门、天门—嘉鱼复向斜保留三叠—侏罗系,四周皆已剥蚀,钻井和地震揭示江汉盆地覆盖区三叠系—侏罗系地层保留很少,白垩系与前侏罗系地层呈角度不整合接触,表明江汉盆地在J3—K1期也发生了强烈的褶皱和隆升剥蚀作用。由此可见,燕山运动Ⅱ幕(J3—K1)是造成中上扬子区四川盆地以外,包括黔中及周缘、湘鄂西和中扬子江汉盆地地层褶皱变形的关键变革作用。

3.2 燕山运动对油气成藏与保存的差异影响

构造改造的差异性决定了油气成藏与油气保存的差异。从现今油气勘探成果来看,中上扬子海相油气藏全部分布在四川盆地侏罗系覆盖区,黔中及周缘、湘鄂西和中扬子江汉盆地发现了数量众多的古油藏、沥青点和油气苗,这些油气显示证明除四川盆地外,中上扬子普遍具有海相油气藏的成藏条件,只是由于后期构造变动的影响,使这些油气藏遭到了致命的破坏。齐岳山断裂以东,晚侏罗世—早白垩世燕山运动Ⅱ幕对中、古生界进行了大规模褶断、冲断改造及隆升剥蚀,江南雪峰隆起带及其以南地区形成基底拆离隆升造山带,扬子板块内部则产生盖层滑脱式变形,中下扬子地区形成南北对冲构造格局[13-14],江汉盆地南北块体相向挤压作用加强,中下侏罗统及其以下的地层褶皱,发生大规模逆冲推覆变形,产生了推覆型构造型式,并形成了一系列以断弯型褶皱为主要型式的次级构造带[15]。这些强烈的构造改造作用是造成油气藏破坏的主要因素。

前人对中上扬子的古油藏和油气苗分别做过详细的研究(表2),其中比较著名的古油藏有黔中周缘的麻江奥陶系古油藏、凯里志留系残余古油藏;江南雪峰北缘的慈利南山坪震旦系古油藏、通山半坑志留系古油藏;川西北龙门山推覆冲断带的天井山寒武系古油藏和中扬子北缘巴洪冲断带的京山奥陶系油苗等[16-20]。对这些古油藏和油气显示的成藏期次和破坏机制的研究表明,尽管这些下古生界古油藏的生储盖组成各具特点,但是油气藏演化具有相似的历程,即加里东晚期—海西早期是古油藏成藏的主要阶段,印支—早燕山期是主要调整期,燕山运动Ⅱ幕使得原有的背斜(圈闭)被褶皱和断层复杂化,古油气藏迅速散失殆尽,加之其上覆盖层抬升、剥蚀,原有的油藏遭到破坏,成为古油藏或残余油藏。

在四川盆地内,燕山期在周缘造山带持续挤压下发生了强烈的挤压沉降,普遍沉积了2 000~3 000 m的陆相碎屑岩沉积。这些地层不但使海相地层得到了完整保存,而且由于深埋引起的地层增温,使海相烃源岩持续生烃,并造成大规模的油气转化。

表2 中上扬子典型(古)油气藏成藏期次与破坏机制

蔡立国总结川东北普光气田成藏模式时,认为普光气田具有“多元生烃、多期成藏、油气转化、晚期定型”的特点[21]。其实,不只是普光气田,整个四川盆地的海相油气藏普遍经历了先油藏—后气藏的演化经历(表2)。研究表明,无论是威远震旦系气藏还是川东石炭系气藏或者川东北二叠系—三叠系气藏,油气转化的主要时期都是燕山中晚期[22-23]。由此可见,燕山晚期的构造作用,对四川盆地大规模天然气成藏具有建设作用。这种建设作用主要体现在2个方面:一方面分散在储层中不易流动的液态可溶有机质转化为天然气之后,有利于运移并聚集成藏;另一方面,天然气比石油更容易溶解在地层水中,使之以水溶气的形式保存下来,遇到合适的构造聚集成藏。威远气田和川东石炭系气田都有水溶气的贡献[23-24]。

在中扬子江汉地区,燕山运动Ⅱ幕形成强烈的南北对冲,前白垩系地层受到强烈的断裂切割和抬升剥蚀,使海相原生油气藏遭到“灭顶之灾”,几乎不存在大规模保留的可能。但是白垩纪及其后期的构造反转,形成江汉裂谷盆地,形成了巨厚的陆相沉积,覆盖在不同时代的前白垩系地层之上,再造了该区的油气保存条件。同时,由于地层埋深的增温作用,使得一度因为抬升作用终止生烃的海相烃源岩,发生二次生烃作用。因此,中扬子江汉地区燕山晚期(及期后)的伸展、断陷,重建了油气保存条件,形成了海相烃源岩二次生烃的成藏基础。

4 燕山运动对油气勘探前景的影响

燕山运动奠定了中上扬子后期改造的基本格局,喜山运动更多的表现在对前期构造形态的加强和局部调整。由此可见,燕山运动对中上扬子海相成藏条件的差异改造,决定了不同地区不同的油气勘探前景。

四川盆地海相油气成藏受燕山运动的破坏作用最小。相反,由于燕山期构造层的叠加覆盖,海相油气保存条件得到了保持与加强。从目前勘探成果来看,四川盆地海相气藏主要分布在川东和川东北,层位主要集中在石炭系、二叠系和三叠系,储层类型主要为碳酸盐岩生物礁、白云岩、岩溶和裂缝及其复合体。但是,小规模气田和油气显示井全盆均有分布,几乎所有的海相层系都有油气显示,可以说“满盆含气”。前期勘探实践表明,四川盆地油气勘探成败的主控因素为有效储层的分布,生物礁滩储层和大规模岩溶储层是已发现大气田的主力储层。随着勘探活动的深入,四川盆地的勘探应该实行“立体勘探”的思路,上、下组合均为良好目标。包括下组合的震旦系(岩溶型储层)、志留系(碎屑岩孔隙—裂缝型储层)、上组合的二叠系(生物礁滩和岩溶型储层)、中下三叠统(局限台地滩相和岩溶型储层)、中上三叠统等。

湘鄂西和黔中及周缘地区受到燕山构造运动Ⅱ幕的改造比较强烈,大部分地区地层发生了较强烈的褶皱和冲断变形,且剥蚀强烈,构造核部多已出露下古生界志留系—上寒武统,故上组合及前志留系的保存条件较差,凯里残余油藏的发现证明了这一点。但在寒武系膏岩层之下,在构造变形相对较弱的地区(如黔中及周缘)和构造复向斜的核部(如湘鄂西地区)可能存在着较好的下组合的保存条件。

中扬子地区江汉盆地燕山晚期至喜山期盆地叠加重建了该区的油气保存条件,同时,早期热演化程度较低的海相烃源岩二次生烃为晚期成藏奠定了一定的物质基础。因此,寻找与下扬子朱家墩气藏相似的,具有二次生烃背景的次生气藏,是江汉盆地海相勘探的一个主要方向[25]。江汉盆地南部坳陷因陆相断陷深、沉积面积大,其覆盖层之下可能有较好的二次生烃、晚期成藏和有效保存条件。另外,由于燕山运动的抬升剥蚀对海相储层的改造,在邻近中新生代陆相生烃中心的斜坡部位,也可能有新生古储的古潜山型油气藏发育。

5 结论

(1)中上扬子地区的燕山运动分为4幕,分别发生在中侏罗世晚期、晚侏罗世末-早白垩世初、早白垩世末与晚白垩世;发生在晚侏罗世末—早白垩世初的燕山Ⅱ幕是该期构造变形的主变形期。

(2)中上扬子地区的燕山运动具多向挤压、多向冲断、块体旋转、边界走滑等特点,其盆—山关系、变形样式及其动力学机制均有较大差异。燕山早期表现为多向挤压,但主体受秦岭造山带持续向南挤压的控制;东部伸展、断陷总体受控于形成新大洋体系的全球新一轮的伸展体制,具体成因可能是太平洋板块俯冲所引起的弧后伸展效应,也与侏罗纪造山作用所形成的岩石圈拆沉作用有关。

(3)发生在晚侏罗世末—早白垩世初的燕山运动Ⅱ幕是影响中上扬子地区油气保存的最重要构造事件。该期的构造运动决定了中上扬子地区隆升与沉降的地区差异性,从而决定了油气保存与油气成藏的区域性差异。四川盆地持续沉降,油气保存条件好,经历了早期油藏、油气转化、晚期调整等3个成藏阶段;上扬子区周缘褶皱—冲断带表现为持续抬升剥蚀,油气保存条件较差,只经历了早期油藏、晚期改造与破坏等2个阶段;中扬子地区在该期构造运动后转入陆内断陷沉积体系,油气保存条件的优劣取决于重建型陆相盖层的封盖性能,油气成藏受限于二次生烃的有效性。

(4)构造变形与油气保存条件的差异性决定了研究区的油气勘探前景。四川盆地内,上、下组合均为良好的勘探领域;在黔中隆起周缘及齐岳山断裂以东的湘鄂西地区,寒武系膏岩层之下的下组合可能有一定的勘探前景;江汉盆地南部坳陷区陆相盖层之下可能有较好的二次生烃、晚期成藏及保存条件。

参考文献:

[1] Wong W H. Crust movement in eastern China[C]// Proceedings of 3th Pan-Pacific Science Congress. Tokyo: [s.n.], 1926:642-685.

[2] 黄汲清. 中国地质构造基本特征的初步总结[J]. 地质学报,1960,40(1):1-37.

[3] 任纪舜,王作勋,陈炳蔚,等. 中国及邻区大地构造图(1/ 500 万) 及简要说明书:从全球看中国大地构造[M]. 北京: 地质出版社,1999:6-9.

[4] 吴根耀. 燕山运动和中国大陆晚中生代的活化[J]. 地质科学,2002,37(4):453-461.

[5] 董树文,张岳桥,龙长兴,等. 中国侏罗纪构造变革与燕山运动新诠释[J]. 地质学报,2007,81(11):1449-1461.

[6] 何治亮,高山林. 中国西部燕山运动及其对油气成藏的控制[J]. 石油与天然气地质,2008,29(4):419-427.

[7] 沃玉进, 汪新伟. 中上扬子地区地质结构类型与海相层系油气保存意义[J]. 石油与天然气地质,2009,30(2):177-187.

[8] 王金琪. 安县构造运动[J]. 石油与天然气地质,1990,11(3):223-234.

[9] 徐亚军,杨坤光,马昌前. 秦岭地区城口—房县断裂带变形特征及ESR定年[J]. 现代地质,2005,19(1): 127-132.

[10] 王岳军,李三忠,陈世悦,等. 雪峰陆内推滑构造系统与油气藏保存研究[R]. 北京:中国石化科技开发部,中科院广州地球化学研究所,2009.

[11] 刘少峰,颜丹平,于炳松,等. 中上扬子中新生代构造演化与上组合研究[R]. 北京:中国石化科技开发部,中国地质大学(北京),2009.

[12] 汪新伟,沃玉进,周雁,等. 上扬子地区褶皱—冲断带的运动学特征[J]. 地学前缘,2010,17(3):200-212.

[13] 丁道桂,朱樱,陈凤良,等. 中、下扬子区古生代盆地基底拆离式改造与油气领域[J]. 石油与天然气地质,1991,12(4):376-384.

[14] 赵宗举,俞广,朱琰,等. 中国南方大地构造演化及其对油气的控制[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) ,2003,30(2):155-168.

[15] 戴少武. 江汉盆地印支期以来区域构造特征探讨[J]. 地质力学学报,1996,2(4):80-84.

[16] 赵泽恒,张桂权,薛秀丽. 黔中隆起下组合古油藏和残余油气藏[J]. 天然气工业,2008,28(8):39-42.

[17] 向才富,汤良杰,李儒峰,等. 叠合盆地幕式流体活动: 麻江古油藏露头与流体包裹体证据[J]. 中国科学(D),2008,38(增Ⅰ):70-77.

[18] 赵宗举,冯加良,陈学时,等. 湖南慈利灯影组古油藏的发现及意义[J]. 石油与天然气地质,2001,22(2):114-118.

[19] 凡元芳,丰勇. 南山坪古油藏的形成及其破坏因素分析[J]. 矿产与地质,2005,19(3):296-298.

[20] 刘光祥,王守德,潘文蕾,等. 四川广元天井山古油藏剖析[J]. 海相油气地质,2003,8(1-2):103-107.

[21] 蔡立国,饶丹,潘文蕾,等. 川东北地区普光气田成藏模式研究[J]. 石油实验地质,2005,27(5):462-467.

[22] 刘树根,马永生,孙玮,等. 四川盆地威远气田和资阳含气区震旦系油气成藏差异性研究[J]. 地质学报,2008,82(3):328-337.

[23] 马永生,傅强,郭彤楼,等. 川东北地区普光气田长兴—飞仙关气藏成藏模式与成藏过程[J]. 石油实验地质,2005,27(5):455-461.

[24] 姚雪根. 四川盆地天然气成藏条件及其勘探方向[J]. 海相油气地质,2002,7(1):13-28.

[25] 饶丹,徐国盛,邱蕴玉. 苏北盆地朱家墩气田气源追溯[J]. 成都理工大学学报,2006,33(4):394-401.