中上扬子区层序样式对盖层封闭性的控制作用

周 雁,彭勇民,李双建

(中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院,北京 100083)

层序样式是指等时地质体即层序内部不同体系域沉积厚度、沉积时间及沉积速率等的空间配置形式。它刻画的是一个层序内部的特征,以层序为基本单元;它是以层序内部体系域的特征分析与对比为基本研究方法,以体系域为基本要素。在层序物质组成分析及层序划分的基础上,对比分析层序内部不同体系域空间配置形式是其研究重点[1-2]。

层序样式具有特定的地质背景[1-4]。在较深水陆棚背景下,层序内各体系域发育较为完整,海平面变化旋回和体系域结构的对称性较好,其主要控制因素是海平面变化和构造沉降;而在碳酸盐岩台地背景下,三级层序主要发育高位域(HST),其主要控制因素是海平面变化、古气候和碳酸盐产率。在构造开合旋回过程中,盆地形成早期层序不对称性较强,常见T型样式;盆地稳定发展阶段形成的层序对称性较强,常见TH型样式;闭合阶段形成的层序不对称性较强,常见H型样式;浅水沉积区层序样式由T型、TH型向H型演化,理论上反映了盆地海平面上升、停滞稳定、下降的沉积旋回过程,与沉积盆地发生发展、稳定沉积、衰亡的过程具有耦合性[5]。

事实上,生储盖组合的形成同样需要特定的地质条件,例如形成良好烃源岩需要丰富的有机质,形成良好储集层需要较高的孔隙度和渗透率,形成良好的封盖条件需要较高的泥质含量等。层序样式的形成伴随着生物的兴衰存亡、沉积介质的物性演变及物质成分的彼消此长等过程,因此,层序样式的形成过程也是生储盖组合的形成演变过程,不同的层序样式反映了不同的封盖条件[1-7]。

近年来,海相油气勘探实践逐步表明,中上扬子区勘探潜力巨大,盖层封闭性是油气成藏的关键因素[7-11]。研究层序样式对盖层封闭性的控制作用,不但具有重要的理论意义,而且对于中上扬子地区海相油气勘探具有明显的实践价值。

1 中上扬子区主要盖层分布

在震旦—三叠纪漫长的海相地层建造过程中,中上扬子区发育了下寒武统、下志留统、中—下三叠统等3 套海相领域区域性盖层(层系)。盖层的主要岩类为泥质岩,其次为石膏,局部地区的致密碳酸盐岩也能起直接封盖(堵)层的作用。近几年,随着对下组合勘探的日益重视,对中—下寒武统膏岩盖层的分布较以前的认识也有重大变化,从展布范围上看,它也是中上扬子区的一套区域性盖层。

1.1 下寒武统区域盖层

主要为一套大陆边缘盆地及斜坡相区沉积的泥质岩,包含下部具生烃能力的暗色泥岩和与其相邻的不具生烃能力的灰色泥岩、钙质泥岩和少许硅质泥岩。分布范围较广,扬子大部分地区有分布,厚度在50~700 m。各地区厚度不尽一致,平面上具有明显的呈东西向展布的南、北两带分布特征:北带为米苍山—大巴山地区;南带为宜宾—泸州—湘鄂西地区。其中,米苍山—大巴山地区泥质盖层厚300~700 m;四川盆地宜宾—泸州地区泥质盖层厚300~400 m,向东至湘鄂西地区可作盖层的厚度为300~700 m;江汉盆地南部50~300 m。在南北两带之间为台地相区,泥质岩不发育,如川西—川中、江汉盆地北部地区。

1.2 中—下寒武统膏盐岩盖层

主要分布在四川盆地东部、东南部及黔西北地区[12]。在四川盆地内,中—下寒武统膏盐岩厚度5~70 m,最厚处位于重庆—江津地区(大于70 m),鄂西渝东的建深1井更是钻遇288 m膏岩。最近,笔者又在川西南永善—雷波一带发现了多个膏盐岩分布点。其中,抓抓岩剖面实测时,-C2x(西王庙组) 石膏厚18.5 m/7层/2套(顶部被第四系覆盖),-C1l(龙王庙组)厚18.5 m/6层/1套(含2.0 m/1层膏溶角砾岩);长坪剖面发现了17.5 m/4层的-C2x膏溶角砾岩;范店剖面发现了近20余m/4层的-C2d(大鼻山组)膏溶角砾岩;甘洛县乌斯河镇黑马剖面观察到-C2d石膏厚16.5 m/5层。显然,中—下寒武统膏岩盖层分布较为广泛,但不同地区分布差异性大。

1.3 下志留统区域性盖层

下志留统虽经加里东、海西—印支、燕山和喜山等多期构造运动的破坏和改造,现今在扬子区主体仍基本连片分布,能起区域封盖作用的下志留统主要分布在上扬子的滇东北—四川盆地大部分地区、湘鄂西构造复向斜和黔南坳陷,厚度100~2 000 m。志留系总体是一个砂泥岩互层剖面,由上至下泥岩增多,至底部主要为泥岩。

上扬子区下志留统盖层残留于川黔交界及滇东北以北地区,四川盆地川中及川西地区分布厚度较小或缺失,川南—川东—川东北地区残存厚度较大,一般大于300 m,最大达1 000 m以上;湘鄂西地区构造复向斜残留厚度一般达700 m以上,泥质岩盖层最大厚度达1 500 m,复背斜区已剥蚀;江汉盆地内大部分皆保存了志留系,彭3井钻遇泥质岩累积视厚为1 230 m,江参4井为1 115 m,盆地内一般厚度大于1 000 m,但某些凸起部位志留系残留厚度较小,如通海口凸起,厚200~400 m。

1.4 中—下三叠统区域性盖层

中—下三叠统起区域盖层作用的主要为膏盐岩和泥岩,主要分布于四川盆地、南盘江、十万大山地区,厚度100~900 m。

该套区域盖层在四川盆地范围内广泛分布,是最主要的一套区域性盖层,其膏盐岩分布范围与已发现油气田分布范围基本吻合这一特征,从一个侧面说明了其作为区域盖层的重要性。在南盘江全区基本都有分布,但作为区域性盖层其平面连续性不好,厚度最大达2 000 m以上,岩性主要为泥质岩夹硅质碎屑岩。江汉盆地膏盐岩主要见于嘉陵江组的第四段和第五段,许多地区剥蚀强烈,现仅见于沉湖—土地堂复向斜和当阳复向斜,岩性主要为云膏岩、膏云岩和膏岩,其中,沉湖—土地堂复向斜牌参1井厚388 m,丰1井厚339 m; 当阳复向斜当深3井厚168 m,南部建阳1井断缺。区内分布比较稳定的盖层是下三叠统大冶组下部的泥质灰岩夹薄层页岩,厚50 m左右。中扬子区中三叠统巴东组为一套泥质岩夹硅质碎屑岩,除当阳复向斜残留厚度较大外(当2井421 m,方1井1 277 m),江汉盆地内其他地区厚度一般不逾百米,分布范围有限,呈北西向狭长展布。

2 主要盖层发育段沉积层序样式

中上扬子区发育T型(优势体系域为海侵体系域)、H型(优势体系域为高位体系域)及TH型(海侵体系域与高位体系域优势互不明显)3种层序样式[1]。资料显示, H型超层序(二级层序)样式的TST与泥岩盖层发育段密切相关, H型超层序样式HST与膏盐岩盖层发育段密切相关。在超层序的海侵体系域中,三级层序样式主要为H型。

区域上,中—下寒武统构成了2个超层序,其中,下寒武统组成1个完整的超层序,中寒武统构成另外一个超层序。从层序样式来看,均为H型;志留系沉积物总体上为一套陆棚相的深色泥质岩、页岩沉积,含碳质和粉砂质,是一个缓慢进积序列,向上变浅、变粗特征明显,总体上构成1个H型超层序样式;中—下三叠统是SS13二级层序高位体系域的组成单元,SS13二级层序是典型的H型层序样式[5]。

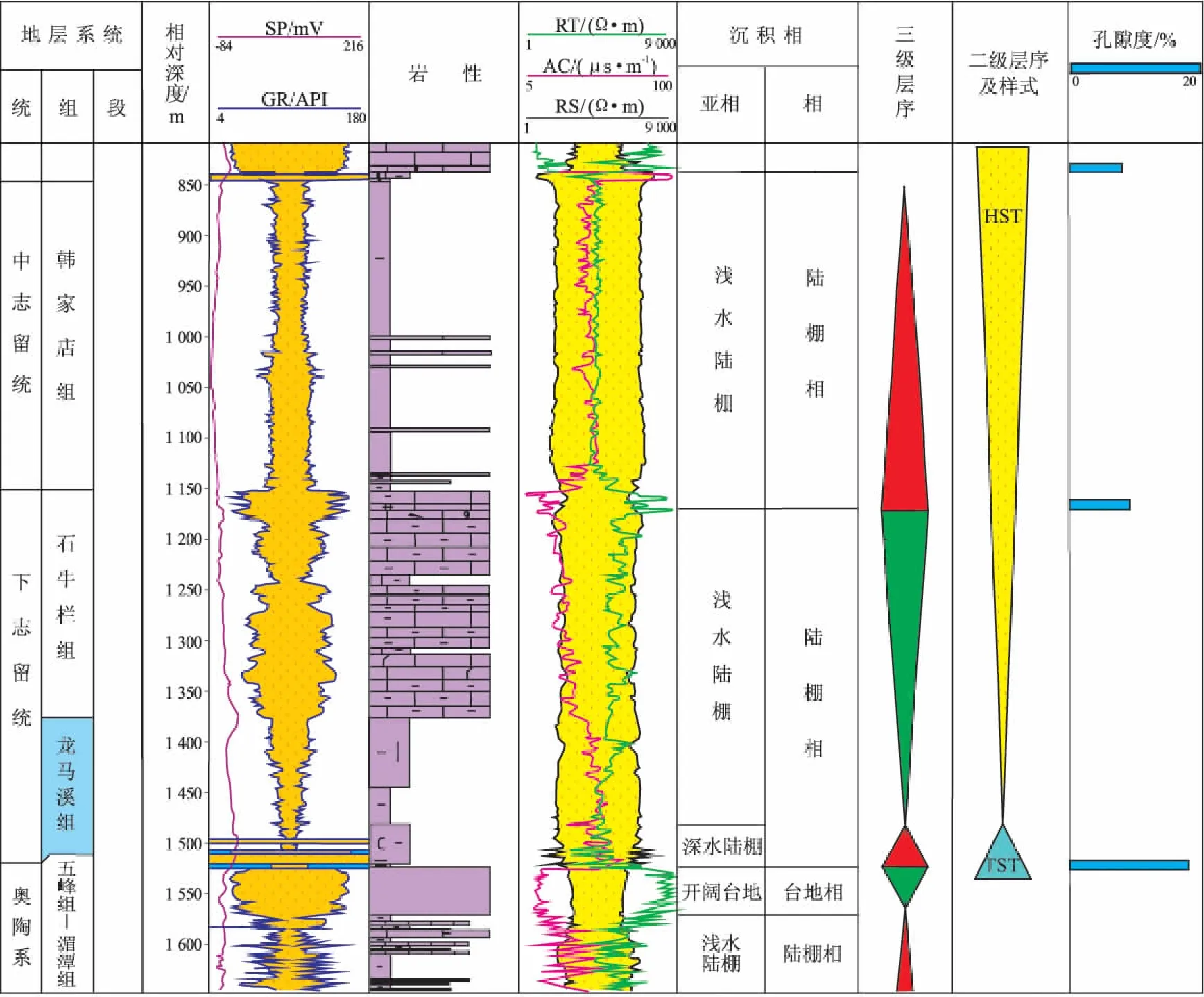

对于泥质岩盖层,快速海侵、缓慢海退的超层序样式一般以发育于H型超层序样式的海侵体系域(TST)下部的盖层质量较好,如川东南地区的下震旦统陡山沱组SS1-TST、川东南地区与鄂西渝东地区的下寒武统牛蹄塘组SS3-TST(图1)、川东南地区与鄂西渝东地区的下志留统龙马溪组SS7-TST的盖层,均发育于相关超层序的海侵体系域下部,均是较纯的泥页岩类,含或夹粉砂、细砂质的少。

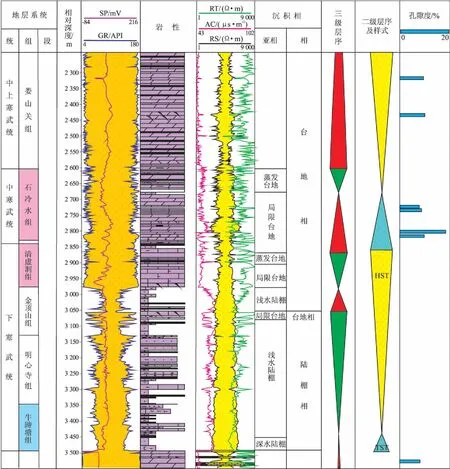

寒武系膏盐岩盖层,主要分布在黔中隆起、鄂西渝东、湘鄂西与四川盆地的清虚洞组(-C1)上部、石冷水组(-C2)、娄山关群(-C2-3)下部、高台组(-C1)、龙王庙组(-C1)。其中,中寒武统石膏与紫红色泥共生,组名分别是石冷水组(贵州一带)、西王庙组(云南永善县、四川雷波县一带)、大鼻山组(乐山范店)、覃家庙组(中扬子区);下寒武统石膏与泥晶白云岩共生,组名分别是清虚洞组(贵州一带)、龙王庙组(云南永善县、四川雷波县一带)、遇仙寺组(乐山范店)、石龙洞组(中扬子区)。它们多出现于快速海侵、缓慢海退的H型超层序样式的高水位体系域中,如川东南地区与鄂西渝东地区的中、下寒武统-HST的膏盐岩盖层(图2);并且多位于HST上部,即晚期高水位体系域中。

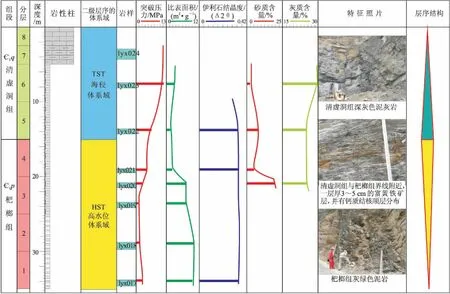

图1 丁山1井志留系龙马溪组海侵体系域(TST)与盖层发育关系

图2 丁山1井寒武系牛蹄塘组海侵体系域(TST)与盖层发育关系

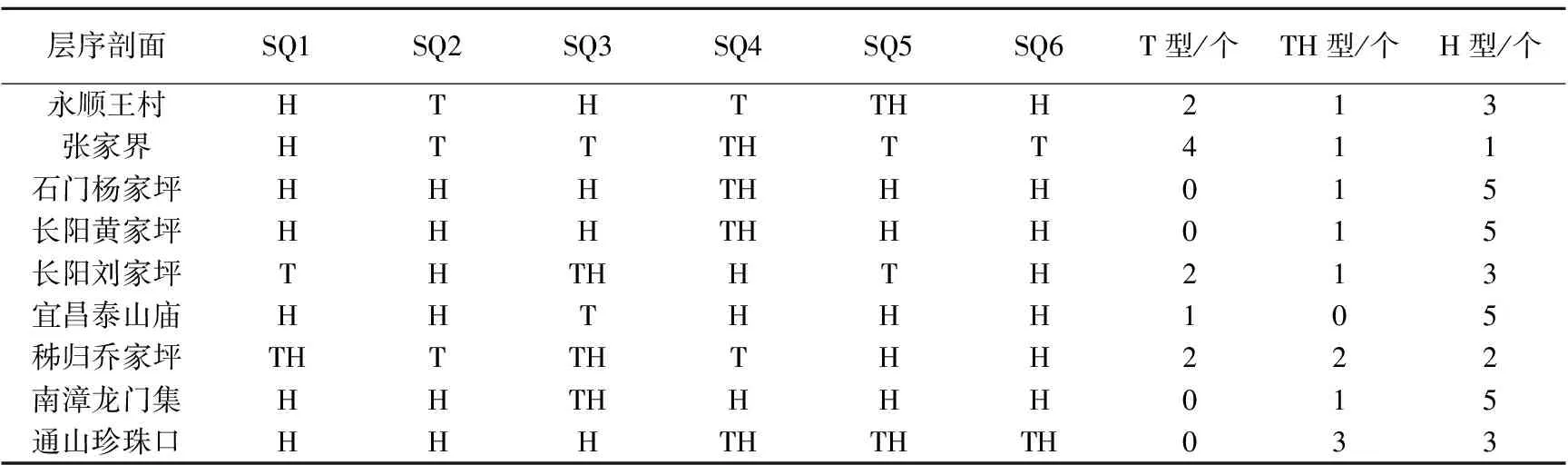

从三级层序样式看,盖层发育主要与H型层序样式密切相关。从永顺王村等9条剖面各三级层序的样式统计(表1)看,54个层序中,T型样式11个,H型样式32个,TH型样式11个。显然,三级层序也主要为H型层序样式。

3 盖层封闭性

表2给出了下寒武统泥质岩盖层的分析参数。例如,黔中隆起东侧庄1井等的下寒武统二级层序样式(H型)(以牛蹄塘组为代表)孔隙度1.22%,渗透率(6~10)×10-3μm2,突破压力20.5MPa;湘鄂西地区果1井等的下寒武统泥质岩突破压力为13~14 MPa。均具有良好的封闭性能,是很好的盖层。

表1 中—下寒武统三级层序样式统计

表2 下寒武统二级层序样式中的泥质岩盖层数据

表3 下志留统二级层序样式中的盖层数据

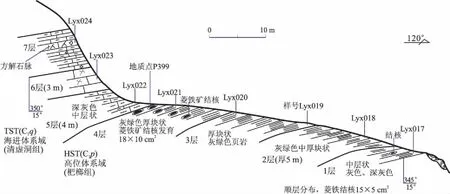

图3 湖南古丈罗依溪镇栖凤隧道剖面寒武系三级层序划分与盖层采样位置

表3显示,下志留统二级层序样式(H型)中的TST泥质岩盖层也具有较好的封闭性能。例如,湘鄂西地区突破压力11~18 MPa,江汉盆地区突破压力高达29 MPa。

为了进一步分析层序样式与盖层封闭性的关系,笔者测制了湖南古丈罗依溪镇栖凤隧道剖面。在下寒武统杷榔组(-C1p,属于高水位体系域)与清虚洞组(-C1q,属于海侵体系域)不同成分的页岩中进行5 m间隔的系统采样(图3),配套测试这些页岩盖层样品的突破压力、比表面积等微观封闭性能参数(图4)。

结果表明,自下而上由HST向上穿过层序界面SB到达TST,突破压力从小变大;相反,比表面积从大变小;伊利石结晶度变化不明显,但均小于0.42,未达变质;页岩中的砂质含量变小;页岩中的灰质含量增大。上述5项指标一致表明,TST的泥质岩类盖层明显比HST的好。

4 主要结论

1)中上扬子区海相沉积具有T型、H型和TH型3种层序样式,不同层序样式对成藏要素的控制作用不同。

2)层序样式影响了盖层封闭性能,对于泥质岩盖层,H型样式的二级层序海侵体系域(TST)下部的盖层质量较好;对于膏盐岩盖层,它们多出现于快速海侵、缓慢海退的H型样式的二级层序高水位体系域(HST)中。

3)同样,H型样式泥岩在三级层序内的H型样式泥质岩类盖层TST明显比HST好,表现为自TST到HST,突破压力从大变小,比表面积从小变大,页岩中的砂质含量变大、灰质含量减少。

图4 下寒武统TST/HST与页岩盖层的微观性能关系

参考文献:

[1] 周雁,陈洪德,王成善,等. 中扬子区海相地层层序样式及其油气地质意义[J]. 成都理工学院学报,2002,29(1):26-30.

[2] 周雁,陈洪德,王成善,等. 克拉通盆地层序样式分布模式研究:以中扬子区为例[J]. 现代地质,2004,18(2):171-179.

[3] 陈洪德,钟怡江,侯明才,等. 川东北地区长兴组—飞仙关组碳酸盐岩台地层序充填结构及成藏效应[J]. 石油与天然气地质,2009,30(5):539-547.

[4] 郑荣才. 基准面旋回结构与叠加样式的沉积动力学分析[J]. 沉积学报,2000,18(3):370-375.

[5] 周雁,汤良杰. 开合构造与沉积层序结构样式[J]. 地质通报,2004,23(3):250-253.

[6] 陈洪德,覃建雄,田景春,等. 中国南方古生界层序格架中生储盖组合类型及特征[J]. 石油与天然气地质,2004,25(1):62-69.

[7] 陈洪德,庞林,倪新锋,等. 中上扬子地区海相油气勘探前景[J]. 石油实验地质,2007,29(1),13-18.

[8] 马永生,楼章华,郭彤楼,等. 中国南方海相地层油气保存条件综合评价技术体系探讨[J]. 地质学报,2006,80(3):406-417.

[9] 邓模,吕俊祥,潘文蕾,等. 鄂西渝东区油气保存条件分析[J]. 石油实验地质,2009,31(2):202-206.

[10] 沃玉进,汪新伟. 中、上扬子地区地质结构类型与海相层系油气保存意义[J]. 石油与天然气地质,2009,30(2):177-187.

[11] 王津义,付孝悦,潘文蕾,等. 黔西北地区下古生界盖层条件研究[J]. 石油实验地质,2007,29(5):477-481.

[12] 金之钧,龙胜祥,周雁,等. 中国南方膏盐岩分布特征[J]. 石油与天然气地质,2006,27(5):571-583.