竞技能力模型及其主导因素特征分析——以高水平男子跳高运动员为例

万炳军

(陕西师范大学体育学院,陕西西安 710062)

竞技能力模型及其主导因素特征分析

——以高水平男子跳高运动员为例

万炳军

(陕西师范大学体育学院,陕西西安 710062)

为提高我国优秀男子跳高运动员的整体竞技能力,采用文献资料法、对比分析法、数理统计法,对优秀男子跳高运动员的竞技能力模型及主导因素特征进行了探讨。研究结果表明:在体能、技能以及心理能力方面,我国高水平男子跳高运动员与世界高水平男子跳高运动员存在明显差异,这一差异是导致我国男子跳高运动水平落后世界水平的主要原因。

男子跳高;竞技能力;主导因素

跳高项目曾经是我国田径项目的强项之一,培养出了郑凤荣、朱建华等一批优秀运动员。但随着跳高技术的不断改进和世界跳高水平的大幅度提高,近20年来,我国不论是男子还是女子跳高水平与世界调高强国相比均有较大差距,尤其是男子跳高水平与世界优秀男子跳高运动员水平差距越来越大。面对这种差距,学术界进行了大量的研究,从训练体制到训练方法,从训练科学化到训练经验的总结,提出许多改进的建议,对我国男子跳高运动的发展起到了一定的促进作用。然而,学术界对跳高运动竞技能力模型建立存在较多争议,并对主导因素的认识缺乏一致性。为了进一步从竞技能力层次上探究我国现阶段男子跳高的落后原因,笔者采用文献资料、数理统计和比较分析等研究方法深入研究当前跳高项目的竞技能力特征及其主导因素,对于更新男子跳高的训练理念,准确把握跳高运动项目发展脉搏,构建科学的我国男子跳高运动项目训练发展规划,探索其运动训练规律,推动我国男子跳高项目运动的进一步发展有重大现实意义,同时对改变其他田径项目的落后局面也有重要的借鉴作用。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以当前世界男子跳高成绩前20名运动员各专项指标为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过中国期刊网、北京体育大学图书馆、国家田联北京发展中心和国际田联网站查阅和收集世界男子跳高项目的有关资料,为研究提供详实的资料。

1.2.2 数理统计法

应用SPSS16.0对收集的文献数据进行处理,从数据的变化上找出我国男子跳高与世界水平的差距。

1.2.3 比较分析法

通过对国内外跳高选手各专项指标的比较,从训练学角度进行相关分析。

2 结果与讨论

2.1 跳高运动员的竞技能力含义及其模型

2.1.1 竞技能力释义及跳高竞技能力的含义

关于竞技能力解释,存在很多观点,但是所有的观点均以“能力”为主线对竞技能力进行诠释。在学界,认为田麦久等学者在其所著教材《运动训练学》中给竞技能力下的定义具有代表性,本人也采用这一定义。竞技能力是指:运动员在比赛中,体能、技能、战术能力、运动智能以及心理能力发挥着不同的作用,并且以不同的形式表现出来,构成一种参赛能力,简化来说就是运动员的参赛能力[1]。从这一定义来看,跳高竞技能力是指,跳高运动员在比赛中,其体能、技能、战术能力、运动智能及心理能力以符合跳高运动特征而发挥作用,并以不同形式表现出跳高运动的特征。

2.1.2 竞技能力模型与跳高运动员的竞技能力模型

竞技能力模型的建立,是根据对竞技能力起着不同作用的相关因素进行整合与层次分析,并在各个因素相互作用表现出来的项目特征下,通过数据处理对运动员的竞技能力进行建模。目的是为该运动项目竞技能力特征树立一个相对的标准,为训练提供参考依据。以竞技能力模型建立依据和作用来分析,跳高运动员的竞技能力模型是指:依据对跳高项目起着核心作用的相关因素及其层次分析,在跳高系统中

依据竞技能力模型的概念,本文将跳高运动竞技能力模型定义为:影响跳高运动各个因素与在跳高系统中此因素与他因素的相互关系,这些因素之间建立起来较为稳定的,对跳高运动有着核心作用的系统模型。按照田麦久提出的项群分类理论,跳高运动属于体能主导类快速力量型运动项目。依据项群理论,由此构建跳高运动员竞技能力模型(如图1)。

图1 跳高运动员竞技能力模型[2]

2.2 优秀跳高运动员的竞技能力主导因素的特征分析

由图1知,跳高运动员的身体形态、以快速力量为主的各项身体素质、在比赛中表现的技、战术能力以及心理和智力因素是跳高竞技能力的各个子因素。认识这些子因素的本质以及明确他们在跳高运动中的作用和相互联系,方能准确把握跳高训练的核心,使训练的科学程度有所提高。本文以此理论为基础,对中外男子跳高运动员各个子因素进行整理和比较分析,为跳高运动的认识和进一步缩小差距提供理论参考。

2.2.1 优秀男子跳高运动员形态特征的分析

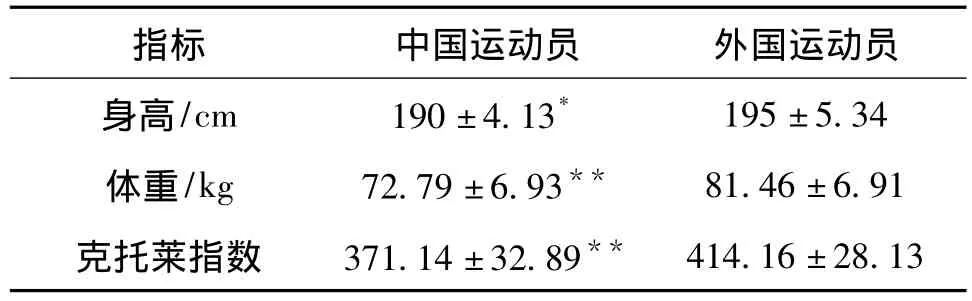

由表1可知,国内高水平男子跳高运动员身高平均为190±4.13 cm,世界优秀跳高运动员平均身高为194±5.33 cm,存在显著性差异(P <0.05);我国优秀男子跳高运动员平均体重为69.79±6.66 kg,世界优秀跳高运动员平均体重为80.47±6.8 kg,存在非常显著差异(P<0.01);我国优秀男子跳高运动员克托莱指数为369.14±33.06,世界优秀男子跳高运动员克托莱指数为413.16±29.03,存在非常显著性差异(P<0.01)。研究结果显示:我国运动员的身高、体重及克托莱指数与世界选手存在一定的差距。由于跳高运动要求运动员首先具有较高的身高,其次还需要具有较高的身体重心,从而使其在比赛中能够发挥其自身的形态优势。跳高运动评价标准是人体向上腾跃的高度,运动员要克服人体自身重力。因此,运动员要通过协调用力,将身体的重心抛高到最大的高度上。这一前提,就决定了运动员的身体形态对跳高水平有重要影响。从物理学和人体力学的理论来认识,就是要求运动员自身重量较轻、身体重心较高、快速力量强,这些有利于运动员更好地完成特定的跳高动作,具有一定的先天优势[3]。文献结果显示:世界级高水平男子跳高运动员平均身高已经达到195 cm,有的甚至在200 cm以上。身高的优势让他们有效地提高了跳高成绩[4]。因此,运动员身高有不断增高的趋势,但是对跳高运动员身高与其他相关因素之间的分析,以及他们是如何影响的还没有的研究结果。

表1 中、外优秀男子跳高运动员身体素质比较[5]

体重与身高的比值(克托莱指数)是评价相对身高的体重,对于跳高运动员有的选材着重要的参考意义,因为运动员要将一定重量的身体垂直抛入空中,相对而言体重小,身材高挑的运动员占有优势。然而,身体质量的太小的话,又直接影响力量和速度的发挥,因此,克托莱指数是在一定范围内,一般在463~484之间[6],克托莱指数相对较小,比较有利于跳高成绩的提高。查阅相关文献发现,世界级高水平男子跳高运动员的克托莱指数与中国男子跳高运动员相比较小。例如:舍贝里的最好成绩为2.42 m,他的克托莱指数是396,帕克林的最好成绩为2.41 m,他的克托莱指数是376。因此,我国教练员要加强我国跳高项目的科学化选材及力量素质的训练,以缩小我国运动员与世界运动员存在的差距。首先在选材过程中应注重选择身材较高的、身体发育匀称的运动员,同时兼顾人种上的差别,表现出亚洲人的灵巧性特点。

2.2.2 优秀男子跳高运动员机能特征的分析

2.2.2.1 跳高运动员生理供能系统的特征

跳高运动属于短时间非周期项目,由助跑、起跳、过杆、落垫四个部分组成,因此需要各个环节相互连贯,并且起到能量转化的作用,而这些能量的来源取决于运动员生理供能系统的强弱。一般跳高整个过程需要在6~8 s之间完成,从生理学角度讲,处在这一供能系统的是ATP-CP(磷酸原系统)供能,ATP属于直接能源物质。短时间、爆发性项目的ATP取决于肌肉储存容量,以及相关合成酶的活性。因此,对于跳高运动员而言,在选材时应侧重快肌纤维较多的人群,在训练上要注重对肌肉短时间供能能力的训练,以及储存能源物质的能力。

2.2.2.2 运动员本体感觉在跳高运动中运用的特征

跳高运动是一个较为复杂的运动项目。尤其是运动员自身对跳高的身体体验,对于理解跳高项目的特征有着“非语言”的重要作用。助跑的节奏感,起跳的精确性,过杆的身体连锁反应对跳高的完整过程有着决定性作用,而且这些良好的身体感觉要在瞬间完成。这就要求运动员达到本体感觉清晰、准确的水平,要求中枢神经系统要募集更多的运动性运动单位参与工作,增大收缩力量,这样中枢神经系统就要发放更多的神经冲动,来满足运动形式的需要。因此,跳高运动员的本体感觉表现出节奏性、准确性、快速性、连锁性的特征,根据这些特征,在训练中侧重对运动员本体感觉的训练,设计具有针对性的训练手段,对本体感觉不到位甚至错误的技术进行纠正,达到在一定技术规范的范围内身体对跳高的“理解”。

2.2.3 男子跳高运动员专项运动素质特征的分析

2.2.3.1 男子跳高运动员专项速度和最大力量的分析

快速且有节奏的助跑,爆发式的起跳是完成跳高运动的首要条件,也是关键因素。而这种快速性要求运动员具备很好的水平速度和爆发力[5]。美国跳高专家约翰克里西认为[7]:跳高成败的75%决定于助跑的速度,而助跑速度又是建立在绝对速度的基础之上。在对跳高运动员竞技能力进行评价的研究中,较多学者将30 m和行进间30 m弯道跑速度作为评价跳高运动员专项速度能力的指标,这两项指标均与跳高成绩成正相关。因此跳高运动员专项速度的优劣直接影响运动成绩,统计数据表明,在绝对速度和相对速度中,国内选手低于国外选手。虽然在专项速度上不存在差异,但是某一运动素质的良好表现都是建立在其他素质相对均衡发展的基础上,对于速度而言,力量素质与其成线性关系,这就要求运动员均衡发展多方面的素质。

众所周知,力量素质是速度素质的基础,在一定范围内二者成正比。速度与力量的有效结合,能够为运动员的起跳起到决定性的作用,运动员将通过助跑获取的能量能不能有效的转化为垂直向上的能量,关键在于起跳时爆发式用力的合理性,而这个合理性需要较好的绝对力量作为基础,即最大力量的优劣。因此,发展最大力量素质是提高跳高运动员竞技能力的前提。本研究通过对比,发现我国男子优秀跳高运动员与世界男子优秀跳高运动员最大力量存在明显差距(见表2)。应加强我国男子跳高运动员的最大力量,加强运动员的体能训练。

表2 中、外部分优秀男子跳高运动员专项速度、最大力量比较

2.2.3.2 男子跳高运动员专项速度力量的分析

专项速度力量是指运动员在跳高运动中需要的快速力量素质,是完成专项运动技术动作的根本保证。跳高作为人体基本运动能力之一,专项快速力量的优劣直接影响运动员竞技能力的表现。学界普遍认为:跳高运动员专项力量的评价,采用立定三级跳远、助跑摸高这两个指标较为科学。

由表3知,我国高水平男子跳高运动员的立定三级跳远平均成绩为9.38±0.36 m,世界优秀男子跳高运动员的立定三级跳远平均成绩为9.83±0.10 m,存在显著性差异。我国男子运动员助跑摸高的平均成绩是3.39±0.13 m,世界优秀男子跳高运动员的助跑摸高平均成绩为3.74±0.18 m,存在显著性差异。我国优秀男子跳高运动员在专项力量上与世界优秀男子跳高运动员都没有显著差异,而在速度和力量结合的专项运动素质上有显著差异。说明我国男子优秀跳高运动员爆发力明显低于国外男子优秀跳高运动员,同时表明我国在训练方面模式固有化,没有考虑素质的整体配合和相互协调性,以及在训练中缺少与跳高项目机制相似的训练方法和思路。

表3 中、外部分优秀男子跳高运动员专项速度力量比较

2.2.4 男子跳高运动员专项技术能力的分析

2.2.4.1 男子跳高运动员跳高关键技术的分析

相关文献研究结果表明:国内男子跳高运动员与世界男子跳高运动员相比,在助跑倒数第一步的速度上存在明显差异,相差值为0.47 m/s。相关专家认为,这种差距主要原因是由最后起跳前运动员减速导致的,表明我国男子高水平跳高运动员的弯道技术方面不如世界男子跳高运动员。在起跳开始阶段我国选手起跳腿着地时的水平速度与世界选手的水平速度相比,两者无显著性差异。在起跳开始阶段,蹬伸时的垂直速度与世界高水平男子跳高运动员存在显著性差异,差值在0.36 m/s。究其原因,目前还没有确定的结论,学界只是从水平速度下降较快的角度进行解释,而对于肌肉转化用力的深层原因还没有进行相关研究。但是,外部起跳技术表现能够说明我国运动员在起跳技术的衔接上存在明显的缺陷,进而导致助跑与起跳的连接性和整体性不佳[8]。

因此,在训练中要非常重视起跳技术,尤其是对高水平运动员而言,起跳技术可以说是跳高整个过程的核心点,跳高技术的发展趋势也证明了这一点,在水平速度向垂直速度的转化过程中,起跳前的三步节奏均要积极加快,从制动到起跳完成基本没有停顿的环节,只有这样才能使这种转化更为积极、有效,才能获得向上的动能,身体达到较高的高度上[9]。从以上分析来看,跳高成绩取决于垂直高度,而垂直高度取决于水平速度向垂直速度的转化程度,水平速度的转化程度取决于起跳技术的优劣,当运动员助跑速度达到一定水平时,如何通过起跳技术得到最大化的转化是跳高技术的关键。也就是说如果运动员的起跳技术不好,即使水平速度再快,也发挥不出来,这就是在现实中有些运动员速度素质很好,但跳高成绩却不理想,这也是我国运动员普遍存在的问题。因此教练员对运动员的训练应该注重助跑与起跳的衔接,而不是纯粹的要求绝对的水平速度。

2.2.4.2 男子跳高运动员技术风格的分析

在训练界有这么一句话,“顶尖运动员的训练都是个性训练”。而且在现实中确实是这样的,当运动员达到一定的水平时,他的训练习惯和比赛习惯逐渐会形成运动员自身的一种风格,而且这种风格会通过完整的专项技术表现出来,这就是我们所谓的技术风格。一个运动员的技术风格代表着该运动员的专项认知深度,包括,心理认知和身体认知。技术风格的养成,有利于运动员发挥自己的运动潜能,有利于运动员排除一些干扰因素,有利于运动员比赛信心的提升,有利于赛中情绪的调整。因此,技术风格对运动员攀登竞技巅峰有着重要的作用。通过视频分析来看,世界男子高水平跳高运动员有着较为明显的技术风格,起跳前的小跳、慢走独特的过杆技术,起跳时的习惯动作等等,这些细节的整体性,构成了他们别具一格的跳高技术,我们往往能够从运动员的技术表现中,判断出该运动员的姓名、国籍等信息,这就是大家对他技术风格的认可。

由于我国跳高界对运动员的个性训练强化不够,缺乏对运动员技术风格培养的意识,虽然有学者提出技术风格养成的重要性,但是目前还没有形成较为有效的训练方法,或者更为重要的是缺乏一种“风格文化”的传承。因此,对于高水平的运动员,要培养其具有自己风格的技术体系,这种技术体系代表着该运动员独特的技术特点。例如在跳高运动员中,有速度型、技术型、弹跳型,这些概括均说明一批或者一个运动员利用自身的优势,能够达到具有同样身体素质运动员达不到的高度。但是技术风格不是超出动作规范的另一技术应用,而是在规范技术的基础上,形成具有运动员优势的一种细节上的个性化。

2.2.5 优秀男子跳高运动员专项心理能力的分析

运动员的心理能力从狭义的角度来讲,就是运动员在比赛中调整心态的一种能力。心理能力通过影响运动员的思想而间接影响运动员技术的发挥和生理系统,从而使比赛过程变得轻松或者沉重。所以调整心态对运动员参赛的能力发挥和表现有着重要作用,甚至有时是决定性作用。跳高运动是一项技术较为复杂,本体感觉要求较高的运动项目,更易受到运动员心理状态的影响。在现实训练中,心理能力的训练已成为国内外教练员日益重视的训练科目[10]。在竞技体育界专家基本认同:“运动员比赛的成功率70%归于其他方面的因素,30%则属于心理方面的因素。

相关文献研究表明:在比赛中能够超正常水平发挥的运动员,属于心理能力较强的运动员。从理论上讲,由于激烈的比赛、观众的热情、完善的比赛条件均对提高成绩有一定的优势,但是,这种优势并非所有运动员都能够利用,有时反而是一种阻碍。朱建华痛失23届奥运会金牌的主要原因之一就是心理能力上的不足,在这一点上欧美国家运动员往往在比赛中能够充分发挥自己的训练水平,有的甚至是超水平发挥[11]。虽然,在我国跳高界与其他项目的训练中,均将运动员的心理训练提高到重要程度。但是,对于心理能力的训练往往与完整的训练过程脱节,为心理而心理训练,这样反而容易造成心理能力偏移,或者影响竞技水平的发挥。因此,根据跳高项目的特征,应设计与平时训练和比赛相联系的心理训练手段,以增强运动员在比赛中的心理调整能力。

3 结论与 建议

1)国内男子跳高高水平运动员在身高、体重与克托莱指数方面与世界选手存在一定的差距。因此应做好选材工作,提高选材的科学含量,提高选材指标的客观性和准确性,将具有较高天赋的运动员选拔出来,培养有发展潜力的运动员。

2)关于跳高运动的项目特征认识上,我国运动员、教练员与世界优秀选手及他们的教练相比存在一定差距。要树立走出去,请进来的学习思想,提高对跳高项目的认识,抓住主要的竞技能力主导因素,提高训练质量,培养运动员的个人技术风格和特征。

3)注重心理训练。在完整的多年系统训练中,要将心理训练贯穿其中,并对心理训练进行分层实施,与运动员成长时期的心理特征相吻合,同时能够反映跳高项目的特征。利用赛中训练、模拟训练、心理暗示等方法加强比赛期心理的适应能力。

[1]田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000:68.

[2]陈楠,王传军,郭慧.优秀女子跳高运动员的竞技能力模型及主导因素特征的分析[J].体育科研,2007(6):26-28.

[3]宋广林,孙健.中外优秀跳高运动员年龄、身高和体重的比较研究[J].辽宁体育科技,2004,26(4):61-62.

[4]曹景伟,李军.论当今世界优秀田径运动员身高、体重和克托莱指数的项群特征[J].体育科学,2000,20(3):43-47.

[5]曾凡辉.运动员选材[M].北京:人民体育出版社.1991:68.

[6]Gary B.Specific Strength Development in the High Jump[J].Modern Athlete Cosch,1992,30(3):3-7.

[7]邹顺和.国外跳高强国的跳高训练和技术[G].中国体育科学学会.第二届全国体育科学大会论文集,1987:35.

[8]爱弗雷德·蒂德克.背越式跳高中的起跳[J].国外体育简讯,1977(8):3.

[9]Jess Jarver.Modern Principles in Coaching and Training[J].SA Sports Institute,1992,(25):21-27.

[10]张力为,毛志雄.运动心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2003:328-332.

[11]白二宇,马馨.论我国跳高训练中应重视的若干问题[J].体育科研,2001,22(4):7.

Chinese and foreign elite male high jumpers in the competitive ability to model and its comparative analysis of characteristics of the dominant factor

WANG Bing-jun

(Sports Institute of Shanxi Normal University,Xi'an 710062,China)

Through literature,comparative analysis,mathematical statistics and other methods of contemporary elite male high jumpers in the competitive capacity of the model analysis,and men's high jump athletes in all the determinants of competitive ability to analyze and study of China's elite male high jumpers in the overall athletic ability increased,providing an important theoretical and practical reference guide.

male high jump;competitive capacity;the dominant factor characteristics

G 808;G 823.1 < class="emphasis_bold">文献标识码:A

A

1007-7413(2011)06-0024-06

2011-10-31

万炳军(1979—),男,陕西蒲城人,讲师,博士。研究方向:运动训练学、体育社会学。

[责任编辑 江国平]