抗肿瘤药Selumetinib

癌症的发生通常与细胞信号通路中某些涉及细胞增殖、分化和存活的组分发生突变有关。Ras-Raf-丝裂原激活的蛋白激酶(MEK)-细胞外信号调节激酶(ERK)通路为一种胞内关键信号通路,其可通过多个磷酸化步骤将有丝分裂信号由细胞外传递至细胞核,在肿瘤(尤其是存在ras和raf突变的肿瘤)的发生发展中起重要作用。抗癌药selumetinib可通过调控Ras-Raf-MEK-ERK通路中关键蛋白激酶MEK水平来抑制包括具braf-突变的黑色素瘤和具kras-突变的非小细胞肺癌(NSCLC)在内的多种肿瘤的生长。目前该药处于Ⅱ期临床研究阶段。

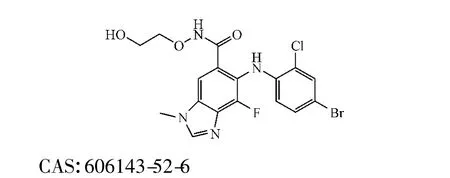

本品化学结构式:

药理作用 Selumetinib为MEK的选择性、非三磷酸腺苷(ATP)竞争性抑制剂,其对纯化的MEK1的IC50为14 nmol·L-1,而对其他激酶、酶、受体、离子通道和转运蛋白,如p38、c-Jun-NH2激酶、磷脂酰肌醇3-激酶、MEK5-ERK5通路等无抑制活性。体外研究显示:本品可通过抑制ERK1/2和p90RSK磷酸化而抑制原发性肝细胞癌(HCC)细胞的生长。体内研究则表明:本品可通过激活半胱氨酸蛋白酶(caspase)通路显著抑制2-1318、5-1318、26-1004和4-1318细胞异种移植物中ERK1/2的磷酸化。给结直肠癌细胞(HT-29)异种移植瘤模型使用本品(100 mg·kg-1)后,癌细胞生长受到抑制,且活性强于吉西他滨。此外,在HCC异种移植瘤模型中进行的实验也显示:本品可显著抑制肿瘤的生长,其间可检测到肿瘤细胞凋亡增加以及细胞周期蛋白D1、B1和c-myc、cdk2基因的下调。

药动学研究 Ⅰ期临床研究显示:在给定剂量范围内,selumetinib的混悬液和胶囊2种剂型的药动学参数均与剂量成比例变化;各剂量水平下,单剂量口服本品后血药浓度达峰时间(tmax)中位数为1.5 h,终末消除半衰期(t1/2)为5~8 h,总清除率(CL/F)为12~23 L·h-1,稳态分布容积(Vss/F)为87~126 L;本品的N-去甲基活性代谢物的药动学参数与母体化合物相似,仅AUC和Cmax为母体化合物的15%以下。

另一项多中心、开标记、随机、交叉Ⅰ期临床研究考察了本品用于进展期实体瘤患者时,食物对其吸收速率和吸收程度的影响,测定了本品及其N-去甲基活性代谢物的药动学参数。其间,31名患者被随机分为2组,第1组(n=15)于试验第1 d与食物同服本品(75 mg),第8 d时则在空腹至少10 h后口服本品(75 mg);第2组(n=16)服药方式与第1组相反;两组均自第10 d起继续空腹口服本品(75 mg,bid),直至疾病进展或出现不可接受的毒性;测定第1、8 d各组患者体内本品及其N-去甲基活性代谢物的血浆药物浓度和药动学参数。结果显示:与空腹服用本品时相比,本品与食物同服时,本品的Cmax和AUC分别减少62%和19%,tmax中位数约减少2.5 h;N-去甲基活性代谢物的Cmax和AUC分别减少55%和9%,tmax中位数约减少3 h。表明本品的吸收受食物影响,故应空腹服用。

临床研究 一项有28名进展期胆管癌患者参加的多中心、开标记Ⅱ期临床研究考察了 selumetinib的有效性和安全性,所有患者的肿瘤细胞均存在braf和(或)kras激活突变,主要考察指标为应答率。其间,患者口服本品100 mg(bid),28 d为1个疗程,疗程中位数为4个。结果显示:患者总应答率为12%;病情稳定率为68%,其中,稳定16周以上的占44%,稳定1年以上的占12%;疾病进展率为20%;无进展生存期中位数(mPFS)为3.7个月;总生存期中位数(mOS)为9.8个月;最常见不良反应包括皮疹(90%)、口干(54%)、恶心(51%),大多数为1或2级,仅1例出现4级不良反应(疲劳),未见眼部不良反应报道,所有不良反应均可控且可逆转,仅28%的患者因疲劳、腹泻、皮疹或蜂窝组织炎等不良反应而需减少用药剂量。

另一项有87名kras突变型局部进展或转移性NSCLC患者参加的双盲、随机Ⅱ期临床研究考察了本品与多西紫杉醇(DOC)联用的疗效。其间,患者被随机分为本品+DOC联用组(n=44)和DOC+安慰剂组(n=43),给药剂量为:DOC 75 mg·m-2·d-1(iv)和本品75 mg(bid,po),28 d为1个疗程,本品+DOC联用组和DOC+安慰剂组患者的疗程中位数分别为5和4个,主要考察指标为总生存期(OS),次要考察指标包括无进展生存期(PFS)和客观应答率(RR)。结果显示:本品+DOC联用组患者的OS虽较DOC+安慰剂组有所延长(9.4 vs 5.2个月),但无显著性差异(P=0.206 9);与DOC+安慰剂组相比,本品+DOC联用组患者的RR显著增加(37%vs0%,P<0.000 1),PFS显著延长(5.3 vs 2.1个月,P=0.0138);本品+DOC联用组和DOC+安慰剂组中最常见的3或4级血液学毒性包括中性粒细胞减少(67.4% vs 54.8%)和发热性中性粒细胞减少(15.9%vs 0%),最常见的3或4级非血液学毒性包括呼吸困难(2.3%vs11.9%)、呼吸衰竭(6.8%vs4.8%)和痤疮样皮炎(6.8%vs0%)。