松叶蜂病原真菌的分离鉴定及真菌寄生率的调查

杨苗苗,王玉珠,曲良建,李孟楼,段彦丽,张永安*

(1.西北农林科技大学林学院,陕西杨凌 712100;2.中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所国家林业局森林保护学重点实验室,北京 100091;3.北京农业职业学院园艺系,北京 102400)

近年来,松叶蜂类害虫对我国森林危害呈现不断上升的趋势,国内主要种类有落叶松叶蜂Pristiphora erichsonii、落叶松锉叶蜂 P.laricis、落叶松腮扁叶蜂Cephalcia lariciphila、松阿扁叶蜂Acantholyda posticalis、靖远松叶蜂 Diprion jingyuanensis、南华松叶蜂 D.nanhuaensis、松锯蜂 Diprion sp.、会泽新松叶蜂Neodiprion huizeensis、祥云新松叶蜂N.xiangyunicus、松黄叶蜂 N.sertifer、杉吉松叶蜂 Gilpinia disa等 30 多种[1-5],分布于我国陕西、宁夏、甘肃、山西、山东、河北、四川、云南、广西、浙江等20多个省(自治区)。

作者在云南、陕西、山西、宁夏、河北、甘肃等地对松叶蜂的病原真菌进行了采集、分离鉴定、毒力测试,现将结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 病原真菌来源 在云南、陕西、山西、宁夏、河北、甘肃等地采集落叶松叶蜂茧、落叶松锉叶蜂茧、落叶松腮扁叶蜂茧、靖远松叶蜂茧、祥云新松叶蜂茧、松阿扁叶蜂幼虫,收集其中的典型真菌侵染死亡的虫茧。

1.2 病原真菌寄生率统计 随机选取100枚以上松叶蜂虫茧进行解剖,根据茧内幼虫的病症统计真菌寄生率。

1.3 病原真菌分离纯化 在超净台上,用剪刀剪破虫茧取出被真菌寄生的幼虫僵尸,浸入70%乙醇中10~20 min,用无菌吸水纸吸干表面的乙醇,解剖幼虫僵尸,取一小部分组织或用接种针直接挑取幼虫表面的菌丝体置于PDA或马丁氏培养基上,25℃恒温箱中培养。4~6 d后在超净工作台上挑取长出的菌丝接入新的培养基上,25℃恒温培养。以上程序重复数次,直到培养皿中的菌落大小、颜色、质地等稳定后,指形管保存菌种,待鉴定。

1.4 病原真菌初步鉴定 取待鉴定的真菌接种于盛有PDA培养基的培养皿中心位置,在培养皿2/3直径处置无菌盖玻片,其搁置方法为:玻片斜插入培养基中,倾角15°~20°。等培养皿中菌落边缘到达盖玻片时,即菌丝延伸至盖玻片上时,取下盖玻片,光学显微镜下观察菌丝结构、孢子形态。并结合寄主幼虫死亡症状和菌落大小、颜色、质地、生长速度、菌丝宽度、是否有隔膜、孢子梗形态等特征,进行初步鉴定[7-9]。

1.5 真菌的保存 在超净台上,将待保藏的真菌接入盛有培养基(斜面)的试管中培养(1株菌接4~5管),25℃恒温培养,取生长良好的菌株作为保藏菌种;用消毒棉塞塞紧试管管口,外包牛皮纸,直立放在冰箱中4℃保存[7]。

1.6 5株白僵菌的毒力测试 选取NG-1,NG-2,SH-1,GT-1,YB-1等5株白僵菌,配成浓度为1.0×108孢子/mL菌液,用毛笔涂抹在新鲜干净的月季叶片上,晾干后喂食3龄月季叶蜂幼虫,25℃下进行。每个菌株为1个处理,5个菌株共5个处理。每个处理3个重复,每个重复用30头幼虫。接菌后前2 d的死亡虫数不计,从第3天开始计数,持续16 d。根据培养皿中死虫表面是否有菌丝长出,虫体是否僵硬等,计算死亡率、侵染率。

最后整理数据并采用Excel和SPSS统计分析软件分析数据。

2 结果与分析

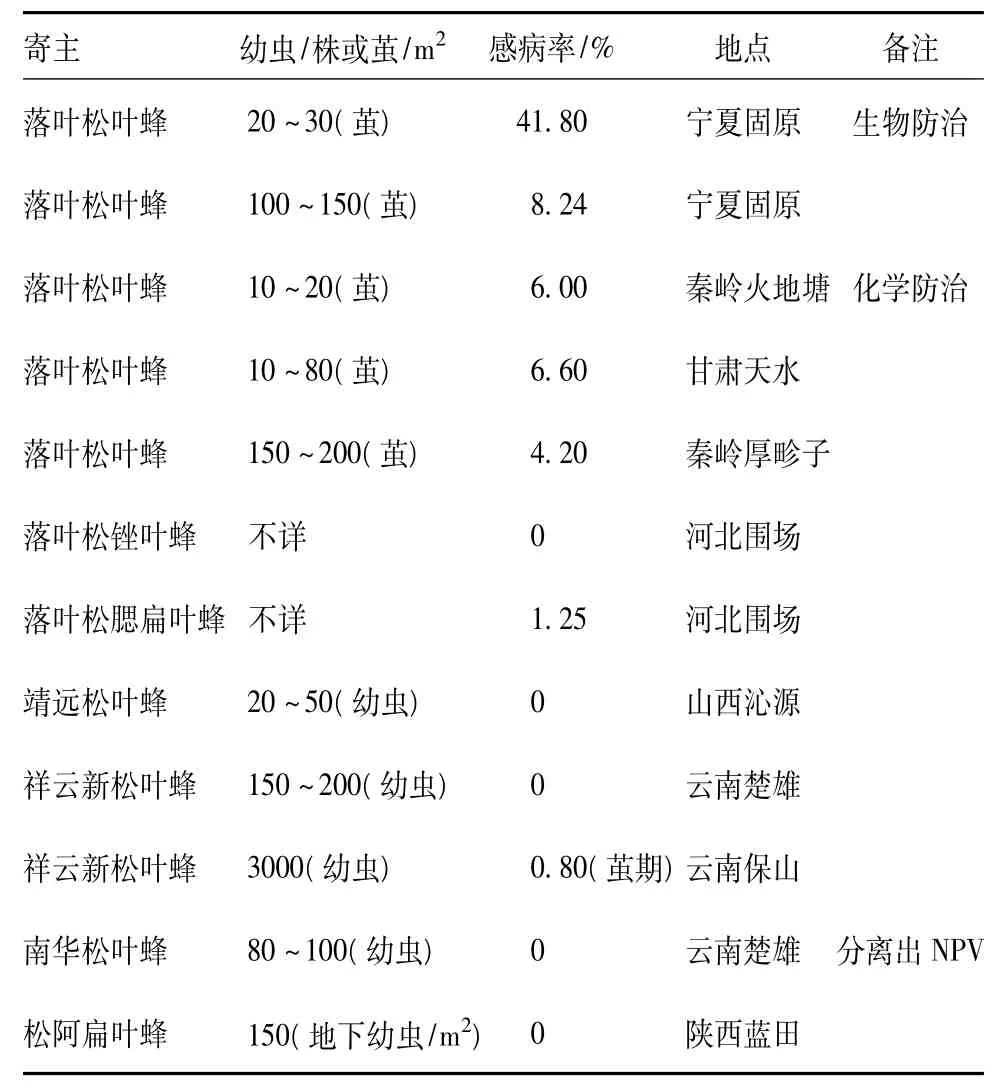

2.1 病原真菌寄生率 调查发现真菌寄生松叶蜂幼虫期、茧蛹期、成虫期的现象很普遍,但寄生率因松叶蜂种类和分布地不同而不同。松叶蜂茧期的主要病原为真菌(表1),落叶松叶蜂茧期真菌寄生率较其它松叶蜂的高,宁夏固原地区落叶松叶蜂幼虫期用白僵菌防治后,其茧的寄生率高达41.8%,未防治区仅为8.24%,防治区真菌的寄生率大约是未防治区的5倍,祥云新松叶蜂茧也有真菌寄生现象,真菌寄生率约为0.8%。

表1 几种松叶蜂幼虫期、茧期的病原真菌感病率

2.2 松叶蜂真菌鉴定结果分离鉴定出球孢白僵菌Beauveria bassiana 8株、布氏白僵菌B.brongniatii 4株、青霉属Penicillium sp.真菌1株,并对以上真菌的发生状况进行统计分析(表2)。

从表2可以看出,菌落大小方面SH-1、GT-1菌落较大,远远超出了其他11株,菌丝宽度和分生孢子直径在1.9~3.1 μm之间。

2.3 5株白僵菌毒力测试结果 根据16 d的试验记录,计算接种后月季叶蜂累计死亡率、总死亡头数、总死亡率、总校正死亡率(表3)。对不同菌株感染试虫后的累计死亡数、总死亡数逐日进行多重比较分析发现:前4 d各处理间均无显著差异,从第6天起,不同菌株与对照比较均有显著差异,第14天起GT-1和其它各菌株之间有显著差异;对使用不同菌株后试虫的总死亡数进行统计分析发现:各菌株与对照之间均有显著差异,菌株GT-1与菌株NG-1,NG-2有显著差异;以上菌株中GT-1对月季叶蜂幼虫的致死作用最好,其它依次为:SH-1,YB-1,NG-2和NG-1。各菌株的校正死亡率从大到小依次为:GT-1,91.0%;SH-1,82.8%;YB-1,75.0%;NG-2,73.2%;NG-1,69.5%。

表2 4种松叶蜂茧寄生真菌鉴定结果

表3 不同菌株感染试虫不同时间的累计死亡数、死亡率、校正死亡率

3 结论与讨论

松叶蜂类害虫真菌寄生主要集中在茧期,主要为白僵菌;落叶松叶蜂茧期真菌寄生率普遍高于其它松叶蜂。

本试验利用菌落、菌丝、孢子形态进行了初步的鉴定,而要更准确鉴定需要借助分子生物学手段;选取5株白僵菌毒力测试的结果显示,对月季叶蜂的致死作用都在69.5%以上,而其它7株的毒力有待进一步测试。Führer[10]研究发现真菌无法穿透完好无损的茧壁,即茧壁具有抵挡真菌侵染的功能,真菌侵染蛹是在结茧前期,同时提出结茧前期土壤中真菌孢子的浓度是影响真菌侵染的关键因子之一。所以在利用真菌防治该类害虫时,要选择好使用时间,并考虑有利于真菌繁殖的各类气候因素,以期达到较好的防治效果。

[1] 萧刚柔,黄孝运,周淑芷,等.中国经济叶蜂志:I[M].陕西:天则出版社,1991:85-103.

[2] 萧刚柔.中国森林昆虫[M].2版.北京:中国林业出版社,1991:1144-1200.

[3] 萧刚柔.危害油松的一种新叶蜂(膜翅目:松叶蜂科)[J].林业科学研究,1994,7(6):663 -665.

[4] 周淑芷,张真.我国松叶蜂研究概况及发展方向[J].林业科技通讯,1994(11):10-12.

[5] 萧刚柔,黄孝运,周淑芷.中国松叶蜂(Diprionidae)昆虫研究[J].林业科学,1985,21(1):30 -34.

[6] Bird F T.The use of a virus disease in the biological control of the European pine sawfly,Neodiprion sertifer(Geoffr.)[J].Can Entomol,1953(85):437 -446.

[7] 姚占芳,吴云汉.微生物学试验技术[M].北京:气象出版社,1998:23-47.

[8] 邵力平,沈瑞祥,张素轩,等.真菌分类学[M].北京:中国林业出版社,1984:110-130.

[9] 魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979:320-350.

[10] E Führer S.Studies on the significance of pathogenic fungi in the population dynamics of the lesser Spruce Sawfly Pristiphora abietina Christ.(Hym.,Tenthredinidae) [J].Rosner A Applide Entomllogy,2001(125):235 -242.

——侧斑钩瓣叶蜂