中部六省新型工业化与城镇化协调发展评价与对策

郝华勇

(中共湖北省委党校,湖北 武汉 430000)

发达国家经济社会发展的经验表明,工业化是城镇化的基础,城镇化是工业化的载体;工业化创造供给、城镇化创造需求。工业化与城镇化是实现现代化的必由之路,二者互为因果、相互耦合。工业化与城镇化的互动机制表现为:工业化催生生产组织形式变革,促使生产要素集聚进而推动城镇化进程;反过来,城镇化通过刺激需求和社会文明进步为产业多元化、高端化创造空间来推动工业化进程。我国在立足已有发展阶段基础、顺应外部环境趋势的前提下,在十六大报告中提出走新型工业化道路,十七大报告中提出走中国特色城镇化道路,这是在工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化“五化并举”的形势下,实现中国全面小康、彰显中国特色社会主义优越性的关键两条道路。新型工业化与城镇化的协调发展,能够高效配置生产要素、合理利用国土空间、协调经济社会发展、促进人与自然和谐。

中部地区作为国家四大板块区域之一,在国家区域协调发展总体战略中承担着“三基地一枢纽”(粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地、综合交通运输枢纽)的职能,并且在国家主体功能区战略中属于重点开发地区,具备大规模集聚人口与产业的条件,在“十二五”时期推进新型工业化与城镇化道路上大有可为。因此,客观、科学判断各省新型工业化与城镇化协调发展水平是我们找准问题、明确差距的先决条件,通过构建评价体系来定量评价各省水平,旨在针对各自短板采取相应对策来促使工业化与城镇化协调发展。

一、研究现状述评

国内对工业化与城镇化的研究成果中,郭克莎等从我国GDP结构与就业结构的偏差角度出发,对比发达国家的一般变动模式分析我国存在的矛盾与问题,并提出将农村工业化转变为城市工业化、加快服务业发展等对策。[1]陈圣飞提出:加快人口向城市集聚、强化城市功能,实现工业化推动城市化;促进工业化要素的聚集,优化工业化外部环境,建立城市化促进工业化的协调机制。[2]叶裕民等分析了中国新型工业化与城市化的互动机制,认为关键的环节是建立以现代高档耐用消费品工业和装备产业为主体的产业结构,进而拉动劳动密集型第三产业的快速发展和第二次劳动力转移浪潮的持续推进,为城市化奠定经济基础。[3]景普秋等分析了资源型地区工业化与城市化的质量、速度、效率三种偏差,针对资源型产业体系特征提出了整合二者偏差的思路对策。[4]刘耀彬等分别构建工业化与城市化综合评价体系,对我国各省区协调性进行定量测度和类型划分,并从区域格局上分析空间差异。[5]罗波阳等对湖南工业化与城镇化实证分析后提出实现二者协调的关键因素是产业发展、土地利用与农业人口转移[6]。完世伟以非农就业比例和人口城镇化率作为工业化和城镇化的衡量指标,比较了中部地区二者偏差,提出加快结构调整、以中心城市带动、壮大服务业发展等对策。[7]宋正(2010)提出基于生态文明约束下实现工业化与城市化协调发展,需要更新观念、技术创新、实现经济发展方式转变。

综观研究现状,对工业化与城镇化的协调研究定性分析互动机制较多,定量实证研究偏少;且已有定量评价中或以单一指标代表工业化和城市化水平,或对两大子系统的评价体系停留于传统对工业化与城镇化的认识,指标体系相对简单,指标数量全面性欠缺,且未能设计体现新型工业化与新型城镇化内涵的综合评价体系。

二、新型工业化与城镇化协调评价方法

(一)评价指标体系

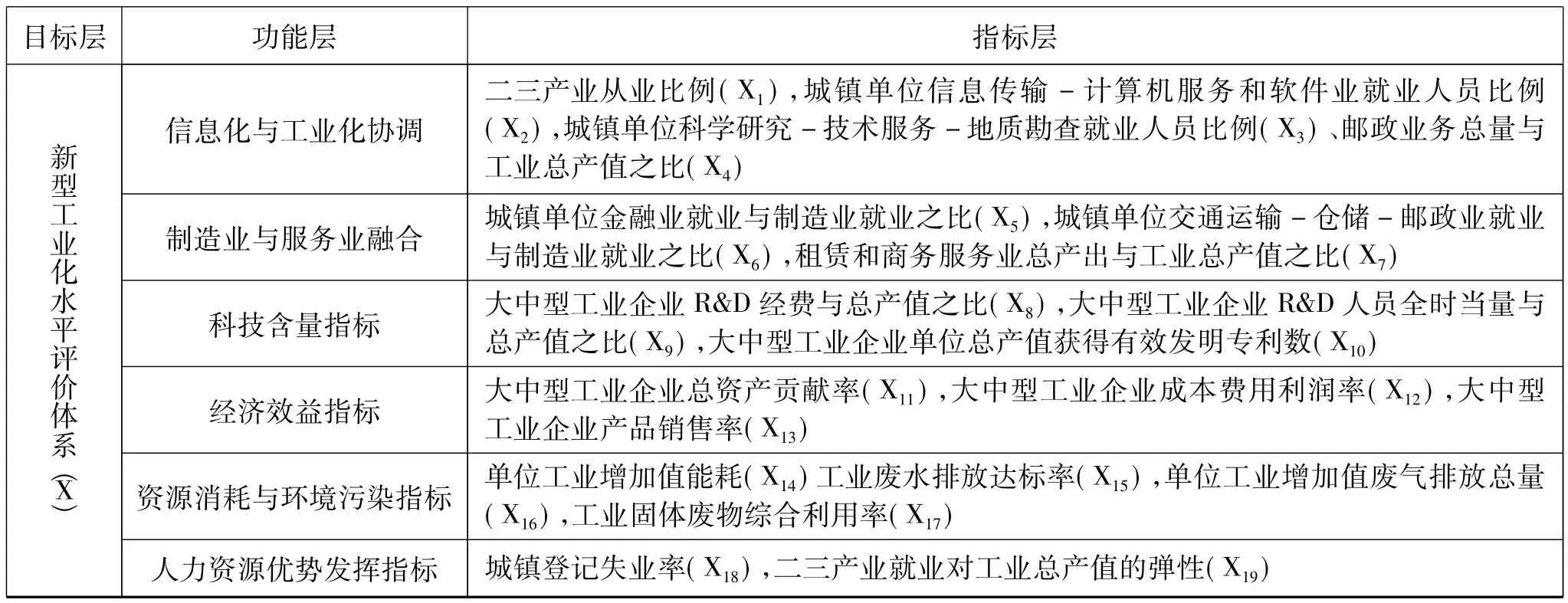

1.新型工业化水平测度

新型工业化的内涵要求是“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,科技含量高,经济效益好,资源消耗低、环境污染少,人力资源优势得到充分发挥”。目前对省域层面新型工业化的实证分析较多,对跨省区域层面实证比较研究偏少;且已有成果的评价体系中,存在将工业化做广义理解进行综合测度的倾向,即把新型工业化等同于经济社会发展,难以体现作为产业部门发展的工业化转型特征,淡化了新型工业化与传统工业化的差别;另外,已有的指标体系在衡量新型工业化精髓——“两个融合”(信息化与工业化融合、服务业与制造业融合)上显得针对性欠缺,停留于初级指标的罗列,缺乏对复合指标的应用。鉴于此,本文立足新型工业化的内涵要求,突出作为产业部门的工业化发展特征,充分体现新型工业化的精髓——“两个融合”,从信息化与工业化协调、制造业与服务业融合、科技含量、经济效益、资源消耗与环境污染、人力资源优势发挥六个方面19项具体指标构建区域新型工业化水平评价体系,综合测度不同区域的新型工业化发展水平。为提高不同工业规模区域的可比性,评价体系弱化总量指标,均采用均量指标。评价体系见表1。

表1 区域新型工业化水平评价体系

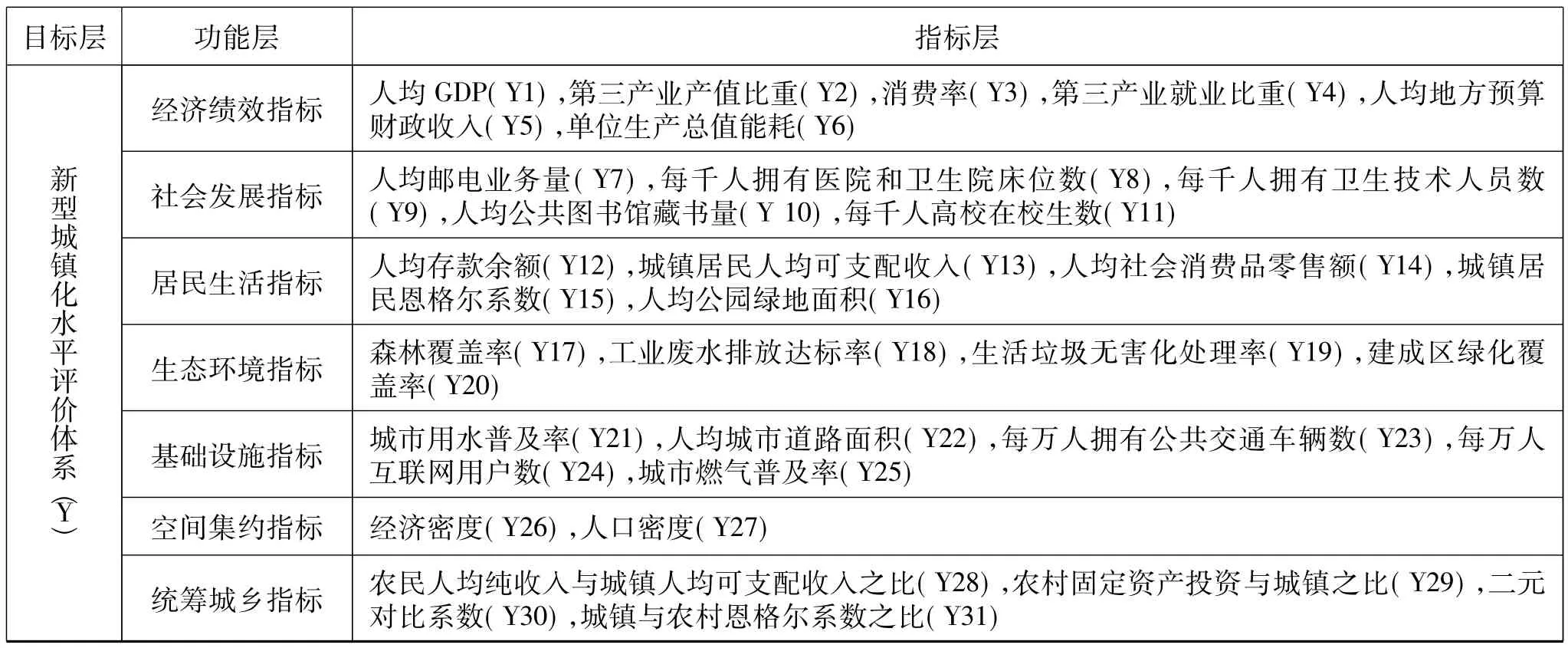

2.新型城镇化水平衡量

中国特色城镇化道路,要求按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则,促进大中小城市和小城镇协调发展。依据此内涵要求,从经济绩效、社会发展、居民生活、生态环境、基础设施、空间集约、统筹城乡七个方面31项具体指标构建新型城镇化评价体系,综合评价城镇化进程带来的经济发展、社会事业、居民生活、生态文明、基础设施、空间结构、城乡统筹等方面的复合效应。为便于不同规模省份的城镇化水平比较,评价体系弱化总量指标,多数指标均采用人均指标,指标体系如表2所示。

表2 新型城镇化水平评价体系

3.数据来源

本文以中部地区的山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省为研究对象,考虑指标选择的系统性及可获得性,指标数据为2009年截面数据。表1中指标数据取自2010年中国统计年鉴、2010年中国第三产业统计年鉴、中国信息年鉴(2010)和工业企业科技活动统计资料(2010),部分数据作者进行了整理,其中二三产业就业对工业总产值的弹性取2005年至2009年的区间弹性。表2数据取自2010年中国城市统计年鉴和2010年中国统计年鉴,部分数据作者进行了整理。

(二)定量模型方法

1.权重设置

权重设置对综合评价得分的影响至关重要,赋权方法需要在主观赋权法和客观赋权法中选择。客观赋权法所依据的赋权原始信息来源于客观环境,它根据各指标的联系程度或各指标所提供的信息量来决定指标的权重。客观赋权法有熵值法、主成分分析法、因子分析法、复相关系数法等,本文采用熵值法。在信息论中,熵是系统无序程度的度量,某项指标的指标值变异程度越大,信息熵越小,该指标提供的信息量越大,该指标的权重也越大;反之,某项指标的指标值变异程度越小,信息熵越大,该指标提供的信息量越小,该指标的权重也越小。用熵值法进行综合评价的步骤是[8]:

(1)建立原始指标数据矩阵:有m个区域,n项评价指标,形成原始指标数据矩阵,xij为i区域第j项指标的指标值。

2.协调发展度模型

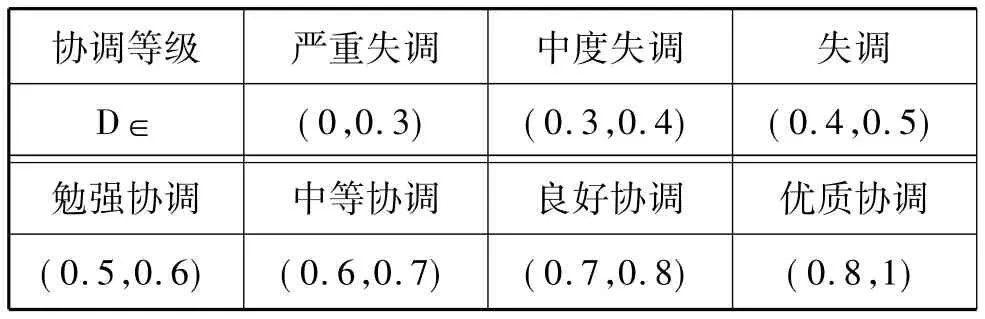

协调度是度量系统之间或系统内部要素之间在发展过程中彼此和谐一致的程度,体现了系统由无序走向有序的趋势。[9]新型工业化与城镇化的协调度是衡量一定发展时期工业化与城镇化之间的定量匹配关系,描述二者之间的耦合状态。[10]协调度 C的计算公式为: k为调整系数(k=4)。但是协调度只是反映了系统的协调程度,而不能反映系统当时所处的发展水平。可将协调度与整个工业化、城镇化协调发展系统的发展水平进行综合,构造系统的协调发展度模型。协调发展度D的计算公式为其中C为协调度,F为发展度,F=0.5·x+0.5·y。协调发展度的等级划分如表3所示。

表3 协调等级与协调发展度

三、中部地区新型工业化与城镇化实证分析

(一)总体水平

结果显示,中部六省新型城镇化水平得分相近,最高的是湖北,得分0.748,其次是江西0.725、湖南0.668、山西0.641、河南0.639,最低的是安徽0.614;中部六省在新型工业化发展水平上湖南省最高,得分0.864,安徽省位居第二,得分为0.466,之后依次为湖北0.463、山西0.359、江西0.355、河南0.353。新型工业化与城镇化协调发展水平最高的为湖南,协调发展度为0.847,安徽其次,为0.708,湖北第三,为0.694,之后依次为山西0.599、河南0.592、江西0.572。对照协调等级度表(如表3所示)可知,湖南属于优质协调,安徽为良好协调,湖北为中等协调,山西、河南、江西为勉强协调。

(二)分项得分

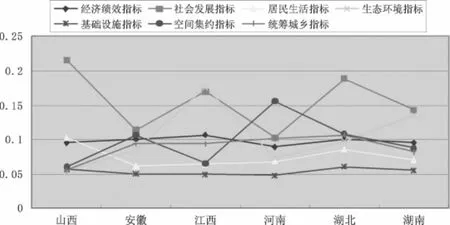

从构成两大子系统的分项得分来剖析各子系统的发展水平,可以认识到协调发展度不高的原因。新型工业化系统(X)内部,中部六省在信息化与工业化协调、经济效益指标、资源消耗与环境污染、人力资源优势发挥四大指标方面表现相近,得分相似。说明处于工业化中期的中部各省,都重视信息化对工业化的引领作用,积极利用信息通信技术改造提升工业部门的质量与效率。但中部各省工业结构的重型化特征决定了工业化与资源环境的矛盾较为突出,如作为国家能源工业基地的山西和国家老工业基地的中部各省,由于长期的结构调整滞后带来的资源消耗高、环境污染大的工业格局。人力资源优势发挥上得分相当,表明各省在推进工业化进程中能发挥各自的劳动力充裕优势,各省在工业规模扩大的同时保持一定的就业岗位增加比例,体现了新型工业化的内涵要求。分项指标得分拉开差距的是制造业与服务业融合、科技含量指标两项。在制造业与服务业融合上,安徽、湖北、湖南得分较高,山西、河南得分较低。表明安徽、湖北、湖南三省的现代制造业在工业结构中占有较大份额,对服务业的需求空间相应较大,使得这些区域的生产性服务业获得较快发展,与制造业的融合进程快于周边省份。在科技含量指标上,六省差距最为悬殊,湖南省的得分处于绝对优势,是最低山西的近10倍,湖北居于第二位,体现了科教大省在新型工业化推进中的智力优势,尤其验证了湖南在重视创新中R&D投入、科教智力资源与本区域工业发展紧密结合、将科教优势转化为工业发展优势的现实。各省分项得分如图1所示。

图1 中部各省新型工业化水平分项得分

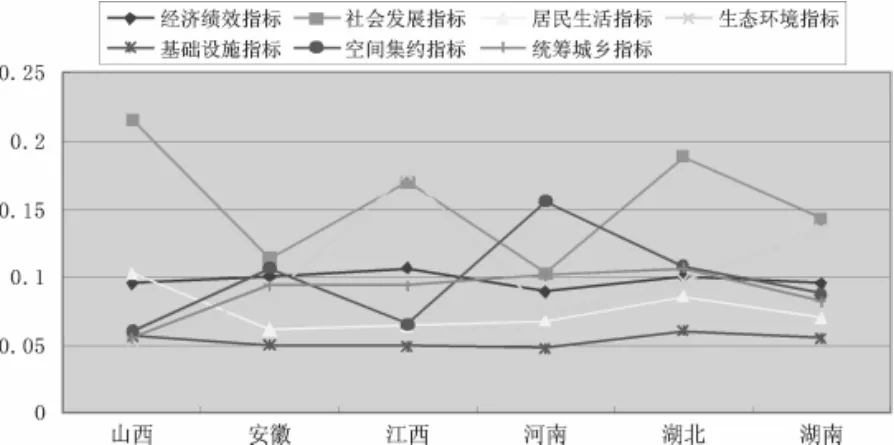

新型城镇化系统(Y)内部,中部六省在经济绩效、基础设施指标上的得分最为相近,经济绩效上江西得分最高为0.107、河南最低为0.09,可见,中部六省利用中部崛起战略的有利背景,立足本省省情在经济发展质量、产业结构调整、发展方式转变上都积极作为,夯实城镇化的动力基础。如山西作为全国能源工业基地,2010年获批国家资源型经济转型综合配套改革试验区,围绕着产业的优化升级、战略性新兴产业的发展来实现科学发展,推动新型城镇化进程;安徽和江西凭借毗邻长三角的区位优势,在承接东部产业转移、强化城镇分工协作、密切区域经济联系上优于中部其他省份,城镇化的产业推动更加明显;河南省发挥农业大省的比较优势,在发展现代农业、县域经济上成绩突出,并且依托中原城市群,城镇化质量稳步提高;湖北和湖南利用“两型社会”综合配套改革试验区的政策机遇,在转变经济发展方式上先行先试,为城镇化进程的推进、质量的提高注入了改革的活力。基础设施上湖北最高为0.061、河南最低为0.048,体现了各省城市在供水、供气、道路、公共交通等基础设施上发展水平相当。分项得分内部差距较大的是生态环境和空间集约指标。江西省在森林覆盖率、建成区绿化覆盖率、生活垃圾无害化处理率上的领先优势使其在生态环境得分上最高,是最低山西的3.2倍;河南省作为中部第一人口大省、经济大省,且自然地理条件优越,空间集约得分最高,是最低山西的2.6倍。各分项得分如图2所示。

图2 中部各省新型城镇化水平分项得分

(三)各省不足

山西省新型工业化与城镇化协调水平不高,在工业化科技含量和经济效益指标方面落后于周边省份,在城镇化进程中生态环境、空间集约、统筹城乡方面与周边省份尚存差距。安徽协调程度良好,但工业化进程中的工业化与信息化协调方面有待强化,城镇化进程中居民生活指标亟需提高。江西协调水平勉强的原因在于工业化发展上的科技含量不高,城镇化进程中居民生活、空间集约指标需要加强。河南协调水平不高的短板在于工业化进程中工业化与信息化协调、制造业与服务业融合、资源消耗与环境污染指标相对落后,且在社会事业发展、居民生活指标上仍需努力提高。湖北协调等级为中度协调,制约因素为工业化的科技含量、资源消耗与环境污染指标,生态环境、空间集约方面仍有提升空间。湖南在中部地区协调程度最高,属于优质协调,得益于该省在新型工业化与城镇化道路上的优异表现,湖南省整体得分较高,但人力资源优势发挥指标上处于相对劣势,在今后工业化推进过程中,应更加关注工业增长与就业岗位增加保持协调关系,以创造更多的就业岗位来推动工业化与城镇化的同步发展。

四、结论与对策

尽管我国提出走新型工业化道路、新型城镇化道路已很长时间,之后相继提出科学发展观、转变经济发展方式、“两型社会”、循环经济、低碳经济等一系列命题,但对处于工业化中期阶段的区域而言,工业化、城镇化仍然是实现区域经济发展不可逾越的任务。只是新的发展条件下,对工业化、城镇化的要求也有别于先前的发展模式,即要按照新型工业化的理念和新型城镇化的内涵要求来推进,二者关系是否协调也直接关系到区域经济社会发展的质量与效益。因此,科学、准确、客观的评价区域新型工业化与城镇化的发展水平及协调程度,是正确制定区域发展政策的前提。鉴于已有对工业化与城镇化评价体系的研究成果中,存在对作为产业部门的工业化做广义理解进行综合测度的倾向,并且指标体系在衡量新型工业化精髓——“两个融合”(信息化与工业化融合、服务业与制造业融合)上显得针对性欠缺等一些问题,本文构建了新型工业化发展水平评价体系,克服单纯人口城镇化率衡量城镇化综合质量的不足,构建了涵盖经济绩效、社会发展、居民生活、生态环境、基础设施、空间集约、统筹城乡等方面的新型城镇化发展水平评价体系,并引入协调度进行协调发展水平评价。旨在科学评判的基础上找出存在的差距,以期针对存在问题采取相应对策来推进新型工业化与城镇化的协调同步发展。

定量实证研究显示,中部六省新型工业化与城镇化协调方面湖南属于优质协调,安徽为良好协调,湖北为中等协调,山西、河南、江西为勉强协调。湖南的新型工业化与城镇化水平在中部均为较高层次,协调程度高;安徽新型工业化水平较高而城镇化水平居于中游,协调程度良好;湖北和江西新型城镇化水平处于相对优势但并不明显,而新型工业化水平制约了两省协调发展程度;山西与河南在新型工业化与城镇化发展水平上均处于劣势,协调发展程度较低。

基于上述分析,中部六省在“十二五”推进新型工业化与城镇化发展并促进二者协调进程中,应有所侧重,立足各自省情基础与发展不足采取针对性措施。山西省需要利用国家资源型经济转型综合配套改革试验区的机遇,围绕产业结构的优化升级、战略性新兴产业的培育发展来提高工业化的科技含量与整体效益,科学处理经济发展与生态环境的关系,立足自然生态的承载能力稳步推进人口和产业的集中,依托城市圈提高集聚要素的水平,并且大力发展现代农业、构建新型城乡联系,让城市更多地辐射带动农村来实现城乡协调发展。河南省需要加快工业结构升级,提高现代制造业在工业部门中的份额,在立足资源环境承载能力建设现代制造业基地的同时加快生产性服务业的发展,实现传统工业化向新型工业化道路的转变,注重经济增长与社会事业的协调同步推进,完善基础设施提升城市功能来提高城镇化质量。江西省需要提高工业化的科技含量和转变工业化的发展方式,并且在城镇化推进过程中需要更加关注民生,体现城镇化以人为本的核心,改善居民生活质量,提升空间集约水平,走土地集约利用、高效、内涵式城镇化道路。湖北需要在科技成果转化应用、科教优势服务于当地工业发展的紧密结合上下功夫。同时湖北省偏重的工业结构造成工业化、城镇化与资源环境的矛盾尤其突出,可以借助于建设“两型社会”的契机,转变经济发展方式,推广循环经济模式来缓解与资源环境的矛盾。安徽需要立足现有工业基础,适时通过信息化的牵引来发挥信息通信技术在工业化进程的作用,加快迈进信息化阶段,不断改善居民生活质量,提高城镇化发展水平与质量。

[1]郭克莎等.工业化与城市化关系的经济学分析[J].中国社会科学,2002,(2).

[2]陈圣飞.促进工业化与城市化互动的若干思考[J].经济研究参考,2003,(56).

[3]叶裕民.中国新型工业化与城市化互动机制研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2004,(6).

[4]景普秋,张复明.资源型地区工业化与城市化的偏差与整合——以山西省为例[J].人文地理,2005,(6).

[5]刘耀彬,王启仿.改革开放以来中国工业化与城市化协调发展分析[J].经济地理,2004,(9).

[6]罗波阳,罗黎平.促进湖南新型工业化与城市化协调发展的对策建议[J].经济研究参考,2008,(55).

[7]完世伟.中部地区工业化与城市化协调发展研究[J].中州学刊,2008,(9).

[8]郭显光.改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J].系统工程理论与实践,1998,(12).

[9]吴跃明等.环境-经济系统协调度模型及其指标体系[J].中国人口-资源与环境,1996,(2).

[10]张晓东.中国区域经济与环境协调度预测分析[J].资源科学,2003,(2).