暧昧、摩登与性别——从王汉伦观察中国早期电影与电影宣传

王青亦

(中国传媒大学,北京 100024)

电影是现代中国兴起的一个时髦物件,摩登则与之如影随形。电影作为现代中国最早的一种公共性的大众文化,普及了人们对摩登的想象与接受。因而与今天类似,电影(女)明星自诞生之初就成为摩登的代名词。摩登与现代虽然同出于英语“Modern”,但在中国却是两个相互联系又互有差异的词汇。摩登更经常地与身体、时尚、女郎联系在一起。在中国现代性兴起之初,这种摩登的表现则尤以电影女明星为甚。其在中国发轫于上海的十里洋场,表现出半殖民社会独有的暧昧性。

一、摩登的暧昧性:时间、空间和性别的过渡

从20年代出演电影、一朝成名,一直到40年代仍然有人如此描绘王汉伦的摩登外表:

她的姿态和服饰,足够称得起“摩登女郎”的,蜷曲而蓬松的头发,覆在脸蛋上面,菱角式的嘴,樱桃小口上涂着鲜红的唇膏,有时穿着短裙长袄的中装,有时换上了袒胸露背的西服,能说国语,且能讲流利的英语。[1]

带着赞赏、惊异和崇敬,作者在王汉伦演出《孤》剧20年后给我们重绘了其依然“摩登”的外在情状。王汉伦在这一描述中既有着“樱桃小口”、又艳丽地涂抹着“鲜红的唇膏”;有时候会穿着“短裙长袄的中装”,更有些时候又会换上“袒胸露背的西服”;而最能体现这一独特的“摩登”特性的恐怕还是王汉伦既“能说国语,且能讲流利的英语”了。作者在这条叙述中,非常直观而感性地为我们重现了王汉伦这种跨越中国与西方、传统与现代的暧昧摩登。

暧昧摩登在时间方面表现在它是传统与现代的连接。王汉伦出身状元世家,但也许由于父亲从事维新实业的缘故,她自小就接受传统与现代双重的教育。古城安庆的小桥流水、波光云影给了她沉静的心灵,青年时包办婚姻的破灭和封建家庭的见逐,使她深切地认识了传统中国对女性的束缚与苦难。长成以后来到衣香鬓影、霓虹闪烁的现代上海,她所经历的新旧观念的冲击可以想见。所以,王汉伦在其整个从影历程中,可以尽量保持一种传统与现代的冲突和平衡:银幕上的苦妻悲媳、生活中的摩登女郎;影像中的传统叙事、信念上的性别抗争。王汉伦正是在媒介公共话语和女性私生活的分裂与重构中,堂吉诃德式地努力寻找一条未可知的摩登之路。

从空间方面来说,暧昧摩登表现出一种在西方和中国、开埠上海与旧式内陆之间的同步位移。王汉伦只能是上海的王汉伦,只有现代上海和电影画报才能给王汉伦们提供性别实践的先锋领地和实验可能。反观当时的整个中国,多少的女性仍然深陷闺房,在旧式婚姻里消耗自己的青春时光。而即便是王汉伦本人,也在十里洋场拖曳着自己刚刚放开的文明脚,在银幕中上演属于自己的悲欢离合。因之,在讨论摩登的暧昧性以及摩登女郎的时候必须要注意地域的局限性:“在中国文化环境下,20世纪初上海的‘摩登’概念与‘现代性话语’中所包含的整体生活方式、社会结构以及哲学观点所取向的‘现代性’并不相同,相反,它描述的只是民国初年少数几个大城市的局部文化现象。……‘摩登女郎’陈述的是西方现代文化对中国局部的影响而随之出现的‘现代’风貌,‘摩登女郎’不是社会的普遍现象,而仅仅只是上海的局部文化现象。”[2]P126鸦片战争前夕上海的开埠,从历史上看却恰恰给了中国实验现代性的机会。摩登的暧昧和女性在公共空间的展示,却一点点如同星星之火一般在中华大地上蔓延开来。

性别反映在暧昧摩登中,表现出传统女子与西方女性之间的彷徨与嫁接。对女性特别是未婚女性在公共空间中展示自己的禁忌,是传统中国的性别观。女性在成婚之前深居闺房,成婚之后则理所当然地成为其丈夫的“内子”。除了妓女和戏子,一般“良家妇女”都避免与外人接触,以使自己专属于自己的丈夫。因此,这种对身体展示的禁忌,本质上是一种变化了的性禁忌。从某种意义上可以说,性别现代化的历史是性禁忌逐步开放的历史。这一时期的上海摩登女郎就亲身参与和表现了性别现代化的彷徨与嫁接。“20世纪初的上海,走向现代和时髦女性形象的制作与使用受到的是东西方双重文化的影响。时髦的女性形象在这一时期出现,一方面延续了男权对文化话语的控制,从而造就了交际型的‘摩登女郎’,另一方面,现代生活方式所带来的女权意识的觉醒,使得新女性型的‘摩登女郎’以摩登外表给自己找到了社会定位。”[3]P151928年《罗宾汉》连发两期报道《张织云发起搂腰救国》、《阮玲玉以腰许国》,记录了两位电影女明星拥护革命、统一国家的身体实践。王汉伦在日常生活中当然也面对诸多摩登社会以身体展示来进行交际的需求。王汉伦突破了传统的禁忌通过身体展演进入现代电影机制,另一方面她又极端厌恶影戏界的靡费与浮浪,从而最终还是选择了离开电影界,表现出传统女性的自持与现代女性的独立与觉醒。

二、摩登与现代性:身体、欲望和娱乐

摩登女郎是西方现代性在民国上海的变形映现,这种映现反映了传统和现代、中国与西方不同的身体观。王汉伦同时面对传统中国和现代西方,她所从事的职业使她既是万人瞩目的摩登女郎,同时也负上了“戏子与妓女”的骂名。这些都表明了民国时期人们对女性身体展示的不同性别观念。以下我将从电影的生产、电影女演员(摩登女郎)与现代女性的关系以及电影观众与城市娱乐三方面入手对上述问题予以说明。

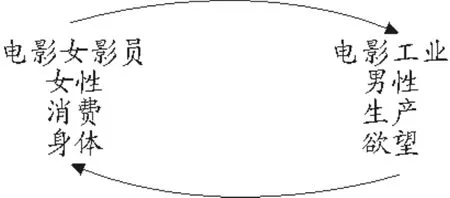

专断、强力、理性、资本,现代性及其技术发明本质上是男性气质的。因此电影女演员与现代性上海、电影生产机制之间的关系则恰好是女性与男性的对应关系。如图1所示,电影工业是为男性,他开动了生产机器,主宰了对女性的性窥视并满足了自身对异性的想象性欲望;电影女演员一开始仅仅作为被消费的身体,产生笑靥和青春。而所谓的摩登女郎不过是男性物权的另一种表现,是女性被动地位在现代电影中的显影。虽然摩登女郎姿态妖娆、风情万种,是媒介瞩目的焦点,但电影工业作为一只无形的眼却隶属于男性:它控制着电影工业的生产制作、报刊杂志的采录发行,它甚至还持续地生产和毁灭一批批你方唱罢我登场的摩登女郎。所以王汉伦作为摩登女郎(新女性),与电影工业作为现代上海(男性)之间的关系,总还是那无法逃却的宰制与被宰制的传统性别机制。王汉伦尽管数次的逃离、反抗,但在社会环境尚未发生根本变化的时候,这些行为也仅具有实验作用和示范意义。

图1 电影女演员与电影工业的循环生产关系

摩登女郎与现代女性在英文中本是一样的词汇,但在现代中国的特殊语境中,它们包含有异常隐微的意识形态内涵。虽然它们几乎同时出现,但其在阶级和性别政治中则意涵迥异。“‘摩登女郎’的出现与新文化运动紧密相连,‘摩登女郎’本身原是‘现代女性’的别名,但是由于‘摩登女郎’的概念中含有传统文化中娱乐界女性的意味,反倒把‘现代女性’和新女性追求妇女解放的成分改变了。”[4]P69上海的现代女性都是出身上层阶级家庭的“有身份”的新女性,她们多数都受过良好的中西两种教育。因之,虽然一有电影上映她们就蜂拥而至、争睹盛容。电影放映完以后也会在杂志和小报对电影女明星的私生活描述中,得到窥视的快感以及对“时尚”的把握。甚至有时她们会乐意得到他者对其摩登外表的恭维。但是在这些上海小姐和观者心中依然十分的清楚,那就是摩登女郎和现代女性之间在阶级身份上的鸿沟——现代女性可以欣赏(“看”)你,可摩登女郎永远也不会成为她。以往表现在男性与女性中间的看与被看的政治,这一次表现在了现代女性与摩登女郎的性别意识形态之中了。摩登女郎与现代女性之间因此表现出诸多意涵隽永的对照词组:主动/被动、反抗/控制、革命/屈从、文明/世俗、生产/消费。在半殖民的上海洋场,相对于摩登女郎的娱乐性,事实上现代女性所呈现的这种所谓的“现代性”也充满暧昧。

现代都市越来越大,人们迫切需要彼此之间的联结,电影这一现代传播媒介很快成为大众最钟爱的共有的城市娱乐之一。在上述看与被看的政治中,现代电影观众与城市娱乐之间的关系也变得别有意涵。1927年有论者将当时的电影观众分为以下四种类型:1、大部分属于喜欢精彩故事和复杂剧情的人;2、喜欢情感故事和悲情剧的女性;3、喜欢深刻描述人物个性的老影迷;4、一小部分关注电影意义的知识分子。1930年的一项电影调查显示,85名大学生中有70位看电影是为了好玩,另外15位是为了学习英语或者历史。娱乐化的要求让电影迅速地流行和女性化,电影观众观看电影很多是出于对于女性、身体和时尚的“凝视”和学习。日常生活中依然固执的性压抑和性别界限,使男性观众在乍然放开的现代电影中尽情地投射自身的性欲望;女性观众则以电影这一现代媒介作为联合的手段,分享和习用最新的时尚,在身体展演和电影娱乐中寻找各自的摩登。

三、三种摩登:女影星、电影与电影宣传

王汉伦也许并不是最摩登的,但一定是上海滩最早的一批引人注目的摩登女郎之一。但是稍加留意我们就会发觉,王汉伦所饰演的苦妻悲媳与一般意义上的摩登女郎似乎相去甚远。这里就涉及到演员本人、电影形象以及画刊小报的电影宣传,所分别塑造的三种相互分别又互有联系的形象系统。以明星电影公司张石川为代表的现代中国第一批电影人已经认识到电影商业化与电影宣传的重要,他们利用电影、杂志、画刊、小报等一切手段给电影造势、为明星宣传,营造了那一代人特有的摩登和时尚。

依据张石川的介绍,王汉伦是“上海少见的摩登女郎,她的装束新奇时髦,曾经使人们大大的对她侧目”[5]P61-62。据称“她能说上海方言、普通话和英语,增加了她的摩登色彩。王汉伦不仅在1926年拍摄一部影片时大胆地显露了她的文明脚,还在摄影机前剪断了她的长发。虽然故事情节要求她剪短发,这一剪也剪断了和过去的联系,使她摩登女郎形象的有一个体证”[5]P65。据此说来,王汉伦拥有当时摩登女郎所必备的先锋特征:新奇时髦的装束、讲英语、可以毫无畏惧地展露自己的身体以及短发。这里特别提及王的剪去短发就是“剪断了和过去的联系”,体现的是“摩登”很重要的特质,那就是“和过去告别”。告别过去,关注当下和现在,是现代性的核心性征。王汉伦的过去有太多的苦难和不幸,她不但告别了婚姻,还告别了生养她的家族和惯常而传统的生活方式。摩登的外表下潜藏着王汉伦性别抗争的决绝和勇气。

电影不但给大众带来时兴的摩登信息,更使出演卖座影片的女明星声名鹊起。在现代与前现代的边缘期,国人接受时尚信息的传播渠道有限,而电影是其中既大众化而且还赏心悦目的一种方式。随着电影以及电影院的逐渐日常和普及,时人已经能够准确地将银幕形象与演员本人分离开来。有论者认识到,“以二十年代出现的第一批中国电影女演员而言,虽然她们大多在银幕上演出良家妇女、泼妇淫女等传统女性典型的角色,她们私下却是一群光鲜亮丽的摩登女郎。”更有甚者,一些上层阶级的妇女会带着自己的裁缝观影,以仿制电影中自己喜欢的时尚衣饰。因此可以说,对于信息匮乏时代的受众来说,他们在电影中接收到的不仅是精彩的故事和曲折的叙事,更有明星的幻象和时尚的潮流。

电影宣传为电影工业利用,不仅这一方式本身是现代性的,其对电影的代言人也即女明星们的描述也是现代化的。电影上映前后,影片公司会让导演以及各类报刊杂志为影片造势,其造势的重点在于强调影片本身的现代性以及女演员的隐秘往事和私人生活——一种典型的现代性叙事。此外,如同上引程步高的《王汉伦女士小史》一文所显露的,一个有新思想、新生活的职业女性也是影片所希望强调的重点,同时也是观众乐于欣赏的银幕形象。“电影导演程步高对于王汉伦的宣传包装,甚至刻意凸显电影这个新兴媒体的现代性,唯有新时代的女性,才配为其代言人。这些都可能意味着女演员摩登的生活模式,在当时被认为是电影这个新兴媒体文化最好的化身;摩登女郎因此成为‘电影工业’重要的企业‘辨识符号’,女演员的职责也因此不仅止于生动地扮演银幕上的戏剧角色,尚需称职地代言‘电影’这个新兴媒体的公众形象。”更进一步说,王汉伦这样的电影女明星愈来愈多地引领上海的时尚潮流这一事实,宣告了旧有的价值和道德仲裁人影响力的式微。女演员独立地挣取工资,成为现代都市中一群令人瞩目、漂亮时髦的职业丽人,本身就传递出新女性的风貌与道德价值。电影、电影女明星与摩登女郎的出现和流行,喻示了一个现代性社会的来临。

四、结语

五四以来的中国妇女解放运动和中国现代性的巨大变迁结合在一起,把这一时期“新女性”的革命形象变装打造成“摩登女郎”,型塑了民国时期上海一道耀眼的城市景观。电影及电影女明星,成为大众认知现代性以及现代性别政治最为娱乐和有效的方式之一。在一这过程中,电影女明星及其性别扮装通过画刊小报等日常媒介的推波助澜,也部分影响了社会大众的性别认同。但是必须注意到,电影制造的这种性别认同很大意义上是西方的,更准确的说是变装改换自现代性表征的喧嚣之地美国好莱坞。西方的现代性生产了民国上海的性别演出,电影等现代媒介制造了附着强烈性别政治色彩的电影女明星。更为深刻的是,在封建帝国和殖民地背景之下民国上海的电影工业带有极强的民族主义特征。无论是从商业营销出发的爱用国货、抵制好莱坞,还是从艺术出发的寻找电影民族叙事的影像表征,抑或即便是电影公司和电影院的名称——“国光”、“新民”、“大光明”——都有力地书写了现代启蒙和民族觉醒的宏大叙事。30年代王汉伦离开电影界开了中国第一家美容院,也许她已经意识到,自己苦心经营的女性叙事只能隶属甚至屈从于现代性叙事和民族叙事。新中国以后,她陆续在《武训传》(1950)、《热浪奔腾》(1958)、《鲁班的传说》(1958)中跑过一些龙套。“1954年入了上海电影演员剧团,有了职业,有了薪金。”但是她已经再也不能表演了:“过去我表演的都是资产阶级或封建家庭的戏,如今电影要表现的大都是新社会中的新人物,……我对于那些新人物的思想感情以及他们的气质都还不熟悉,因此,的确感到困难了”[6]P58。1978 年8 月17 日王汉伦在上海广慈医院逝世,没有子嗣;而中国的改革开放却刚刚启程。

[1]汪俊.会见银坛元老王汉伦[J].大众影讯,第2卷第13期,1941年10月4日。

[2]曹星原.在摩登女郎与女画家之间:民初上海现代性文化的重新定位[A].姜进.愉悦大众:民国上海女性文化解读[C].上海:上海辞书出版社,2010.

[3]张石川.自我导演以来(续)[J].明星半月刊,1935,(5).

[4]张真.银幕艳史——女明星作为中国早期电影文化的现代性体现[J].上海大学学报(社会科学版),2006(1).

[5]周慧玲.表演中国:女明星,表演文化,视觉政治,1910—1945[M].台北:麦田出版社,2004.

[6]王汉伦.感慨话当年[M].北京:中国电影出版社,1962.