论中国特色社会主义政治发展道路

齐卫平

(华东师范大学 政治学系,上海 200241)

政治发展是事关国家和民族前途命运的重大问题,采取什么样的道路推进政治发展,是一个战略问题。2008年2月,胡锦涛总书记在十七届二中全会上指出:“以什么样的战略思想来谋划和推进我国社会主义民主政治建设,是管根本、管方向、管全局、管长远的”。①从战略思想的高度认识中国特色社会主义政治发展道路,有着重要的理论和实践意义。

一、历史与现实:百年政治发展的历史探索

1911年10月我国发生辛亥革命,推翻了几千年的封建帝制。一百年过去了,中国社会以举世瞩目的发展和进步,证明了中华民族把握历史的卓越能力,同时也证明了中国共产党引领社会发展的先进性质。辛亥革命以来,百年的探索将中华民族前途和国家命运与中国特色社会主义政治发展道路紧密相联系。

辛亥革命的现代意义在于它将中国社会政治发展纳入了世界的轨道。1840年鸦片战争爆发,中国无可奈何地接受失败的战局,被外力推着卷入到世界潮流之中。一些爱国志士仁人率先“睁开眼睛看世界”,提出“师夷之长技以制夷”,迈上了向西方寻找救国救民真理,将世界现代文明植入中国的漫长历程。从枪炮、兵舰到机器、企业,从公路、铁路到电缆、通讯,辛亥革命前的70年里,东方古老帝国发生的变化虽然刻上遭受殖民侵略的耻辱印记,但却为中国政治发展走上现代文明之路作了铺垫。

19世纪末中国先进知识分子就对政治发展的现代样式作出了积极的反应。如同军事、经济发展道路沿袭西方资本主义国家一样,政治发展道路的最初选择同样将视线集中于以英美为代表的西方样式。戊戌变法时期以康有为、梁启超为代表的资产阶级改良派呼吁在中国建立议院,召开国会,制定宪法,主张以君主立宪取代君主专制。但是,历史没有给资产阶级改良派引领中国走上这条政治发展道路的机会,“百日维新”登场亮相后很快就以夭折而收场。

辛亥革命是在西学东渐热潮涌动下爆发的政治觉醒。随着大批中国学生留学海外,身受世界现代文明熏染的知识分子和革命党人,目睹清政府统治下中国社会的黑暗,产生了政治变革的紧迫感。以孙中山先生为代表的资产阶级民主派深切认识到,中国的政制不变,民族的耻辱难除。他们高举西方民主主义的思想旗帜,力主“以英美为师”,坚决以推翻封建专制为革命目标。孙中山先生表示,“将取欧美之民主以为模范”,“中国革命之目的,系欲建立共和政府,效法美国”。②由此而促发的辛亥革命,超越了此前农民起义、自强运动和改良维新的水平,具有完全意义上的资产阶级民主革命性质。

如果说鸦片战争标志着中国进入近代社会的话,那么,辛亥革命则标志着中国走上了政治发展的现代文明之路。辛亥革命推翻了帝制,选择了共和;废掉了皇权,倡导了民主;终结了世袭,实行了选举;摇动了人治秩序,制定了“临时约法”。辛亥革命宣传“主权在民”、“法律面前人人平等”、“天赋人权”等自由、民主、博爱的思想,就连“老爷”、“大人”的称谓也被命令禁止,改称“先生”、“某君”,并采取措施,剪辫、放足、废除跪拜等旧习俗。这些革故鼎新的变革,对中国传统政治制度具有颠覆性的历史意义,“在中国政治史上算是开了一个新纪元”。③它表明,中国政治发展开始变换轨道,向着现代化的文明迈进。自辛亥革命后,实现中国政治制度的现代转型成为不可扭转的历史趋势。

辛亥革命带给中国社会的振奋是推翻帝制而迎来的新生,拥有数千年传统文明的中国终于也走向了共和。辛亥革命带给中国的迷茫是构建民国而遭遇的失败,政治发展道路的改换未能改变中国半殖民地半封建的社会性质和中国人民的悲惨命运。中国政治发展道路在转向西方样式后不久就出现了“水土不服”的病态。中华民国初年共和制实践的结果是“共和其名,专制其实”。效法西方的内阁制完全被操纵于袁世凯股掌之中,组阁可以随心所欲。从1912年4月至1913年9月一年半时间里,唐绍仪、赵秉均、熊希龄先后出任内阁总理,官僚政客投机钻营,政治乌烟瘴气。以同盟会为基础建立的国民党试图将西方多党制拿到中国来实行,搞政党轮替的政党政治,结果在“宋教仁案”的血溅中遭遇破灭。中华民国初年搞过多次议员选举,但或武力恐吓或贿赂盛行,时人描绘“内阁吓议员以威,诱议员以利,令之附和从己。而所谓议员者,皆营营于富贵利禄,名曰代表人民,实则人民受其鱼肉为最甚,其状与中国绅士无以异”。④共和制混乱糟糕的实践,使从西方搬用过来的政治制度扭曲变样,曾经憧憬民主政治的爱国志士仁人痛切地认识到辛亥革命没有完成应该实现的使命。孙中山先生“革命尚未成功,同志仍须努力”的觉悟,道出了对辛亥革命政治转型失败的遗憾。

从1911年到1927年,中国政治发展受到军阀统治的左右。无论是袁世凯、黎元洪,还是段祺瑞、曹锟、吴佩孚、张作霖,这些在中国政治舞台上曾经显赫一时的人物,一方面仰仗背后某个帝国主义的支持,另一方面依赖自己掌控的军队,带有明显的封建特征。中华民国的政治在皖系、直系、奉系等派系军阀的连年混战下走进了死胡同。

从1927年至1949年,中国政治发展在国民党政权统治之下形成专制独裁的局面。1927年建立的南京国民政府孕育诞生于军阀混战,其统治方略并没有与封建主义割断关联。国民党政权代表着大地主大资产阶级的利益,经济上掠夺人民,政治上压制民主,阻碍和打击反帝反封建革命运动,迫害爱国进步的知识分子,限制党派和民主人士的自由,制造各种流血事件,使阴霾笼罩政治。国民党政权统治下的22年,中国政治在半殖民地半封建秩序下陷于黑暗之中。在此期间,民主党派和民主人士为争取民主而抗争。抗日战争胜利后,他们中的一些人提出“中间路线”,再次想走多党制的政治发展道路,但残酷的现实又一次证明这只是一种幻想。历史显示的结论是:中国政治发展只能走自己的路。

近代历史上,向中国人民揭示政治发展道路光明前景的是中国共产党。从一定意义上说,中国共产党是承接辛亥革命未竟事业的担当者。为了摆脱国家落后、民族屈辱、社会纷乱的局面,为了改变帝国主义和封建主义的黑暗政治,中国共产党以马克思主义先进理论为指导,紧紧依靠人民,先后完成了新民主主义革命,实现了民族独立、人民解放;完成了社会主义革命,确立了社会主义制度;进行了改革开放新的伟大革命,开创、坚持、发展了中国特色社会主义。1949年中华人民共和国成立后,人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度建立起来,确定了体现人民当家作主的社会主义政治发展道路基本框架。1978年党的十一届三中全会后,改革开放的崭新实践为中国政治发展注入了强大的活力,提供了有利的契机,创造了宽阔的空间。中国特色社会主义政治发展道路在新时期新的伟大革命中生长成熟起来。

辛亥革命以来百年探索的历程告诉我们,坚持中国特色社会主义政治发展道路,是历史的选择,是人民的意愿,坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路,是中华民族走向伟大复兴的希望所在。

二、道路与制度:中国特色社会主义政治发展道路的本质和内涵

一个国家选择什么样的政治发展道路,是由这个国家的国情和国家的性质决定的。马克思主义认为,选择什么样的政治发展道路,从根本上说,不是由哪个政党或政治力量能够决定的,也不是何种主观意志可以左右的。政治发展道路的生成逻辑体现在政治发展的客观规律之中。这个客观规律就是符合本国国情、顺应时代潮流、满足现实需要。

中国特色社会主义政治发展道路是中国共产党领导中国人民在长期实践中走出的一条符合我国国情、顺应时代潮流,能够实现党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,能够为国家富强、民族振兴、人民幸福、社会和谐提供根本政治保障的政治发展道路。这条政治发展道路,传承接续于改革开放前社会主义建设之根脉,丰富发展于中国特色社会主义实践之基础。这条道路在中国这块土地上生长成熟起来,适应了拥有世界上最多人口的发展中大国谋求政治稳定的需要,反映了我国社会主义初级阶段建设政治文明的要求,体现了党的先进性与社会主义本质相统一。这条道路在国内外形势深刻变动下生长成熟起来,顺应了世界民主的潮流,融入了时代发展的精神,体现了中国特色社会主义政治发展与人类政治文明建设相统一。立足国情的实际,体现时代的特征,是我们坚信将中国特色社会主义政治发展道路作为正确选择的基本道理。

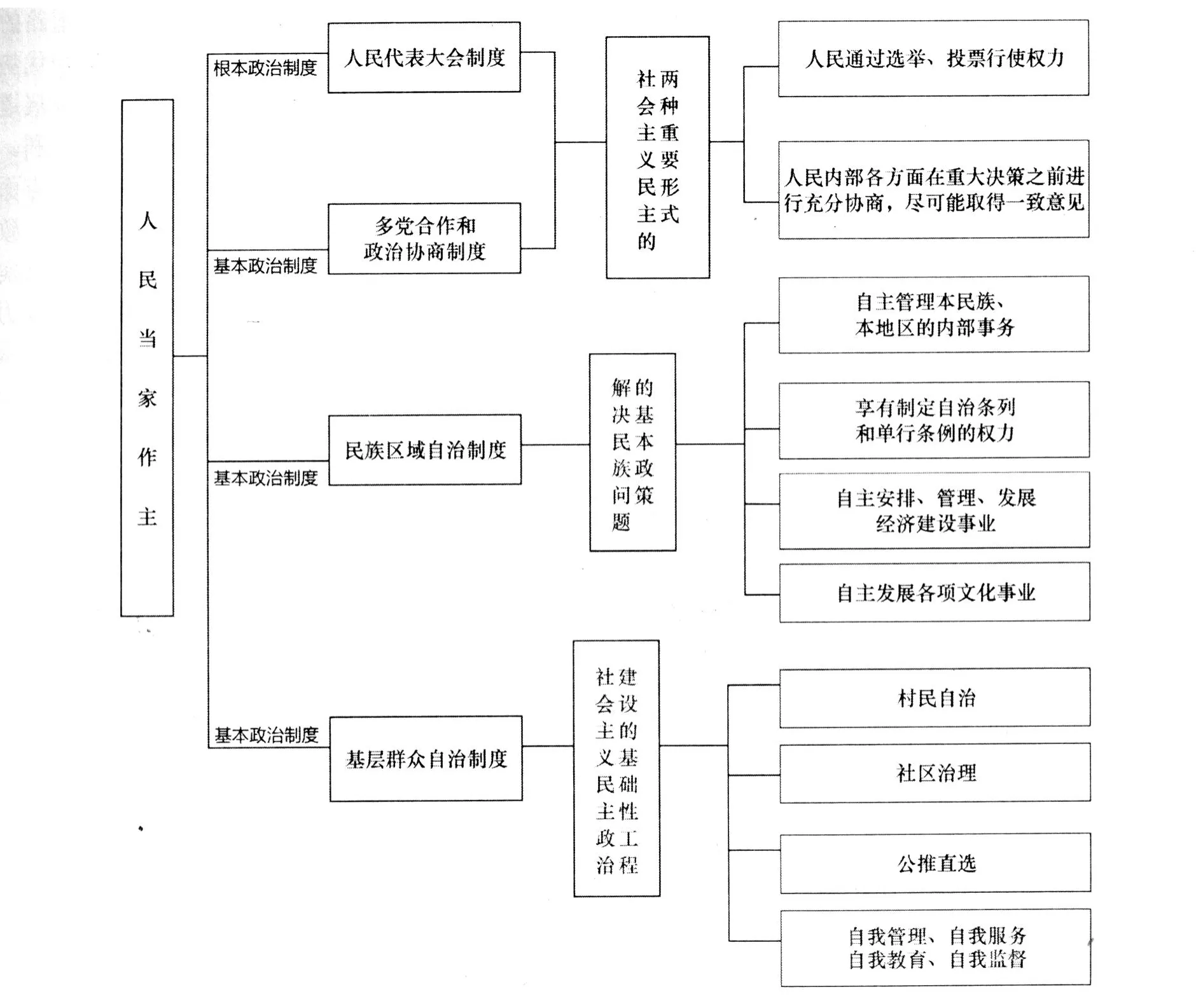

什么是中国特色社会主义政治发展道路?2007年党的十七大指出:“要坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度,不断推进社会主义政治制度自我完善和发展”。⑤这个概括揭示了政治发展道路与政治制度的紧密关系,使中国特色社会主义政治发展道路的本质、内涵得到鲜明的体现。

中国特色社会主义政治发展道路规定了政治发展遵循“三位一体”的目标指向,从领导力量、民主主体和法治路径等方面体现出社会主义民主政治本质的先进性。党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证,人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。坚持中国特色社会主义政治发展道路,关键是要把这三者有机地统一为一体。“我们一定要从发展中国特色社会主义的全局出发,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,积极推进社会主义民主政治建设,使中国特色社会主义政治发展道路越走越宽广”。⑥2011年7月1日,胡锦涛总书记在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话中,强调了社会主义民主政治建设与中国特色社会主义政治发展的紧密关系,指出“人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心”。⑦由此而言,人民当家作主是中国特色社会主义政治发展道路的本质。

中国特色社会主义政治发展道路突出了政治发展坚持四项制度的具体内容,从人民行使当家作主权力的实践载体和形式等方面体现出社会主义民主范围的广泛性。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度是我国的基本政治制度。建立在这一项根本政治制度和三项基本政治制度基础上的政治体制,以选举、协商的丰富民主形式和沟通渠道,满足了多个党派、多个民族、多个群体、多个阶层行使民主权力的需要,它为民主提供的巨大生长空间,显示了中国特色社会主义政治发展道路的宽阔前景。以坚持和完善这一项根本制度和三项基本政治制度为重点,推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化,进一步发挥我国社会主义政治制度的优越性,为党和国家兴旺发达、长治久安提供政治和法律制度保障,是坚持中国特色社会主义政治发展道路的内在要求。

图1 中国特色社会主义政治发展道路的制度构架示意图

人民当家作主的社会主义民主政治本质,要求将坚持中国特色社会主义政治发展道路与坚持中国特色社会主义政治制度相统一。党中央反复强调,发展社会主义民主政治,需要借鉴人类政治文明的有益成果,但绝不能照搬西方政治制度的模式,决不放弃我国社会主义政治制度的根本。只有坚持从我国国情出发,充分考虑我国的社会历史背景、经济发展水平、文化发展水平等重要因素,才能在政治发展道路上作出正确的选择。中国特色社会主义政治发展道路的制度构架表明,我国社会主义民主政治建设具有良好的发展环境和巨大的生长空间。

中国特色社会主义政治发展道路是党领导人民坚持马克思主义与本国实践相结合的理论和实践成果,是用历史经验积淀和现实探索智慧成熟起来的理性选择,在政治发展上具有创新价值。新时期改革开放新的伟大革命,始终面临国际外形势风云变幻的外部环境,始终肩负国内改革发展稳定的艰巨任务。身处世界大发展大变革大调整时期的时代,遭遇国内发展中一系列新情况新问题,新时期30多年来,我国能够保持国民经济高比例地持续增长,能够促进社会的和谐发展,能够保持政治秩序的稳定有序,与始终坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路密不可分。当今中国经济腾飞、国家地位跃升的事实,在向世人展示中华民族伟大复兴的智慧和能力的同时,也证明了中国特色社会主义政治发展道路的正确和有效。

三、改革与创新:不断完善中国特色社会主义政治发展道路

以改革创新精神对待政治发展,是坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的科学态度。中国特色社会主义道路虽然经过长期实践已经形成清晰的指向、明确的内涵和基本的框架,虽然得到实际检验已经具有合理、正确、有效的价值,但这并不意味着这条道路探索的终结。社会主义制度建设是一个不断自我完善和发展的过程,在坚持中国特色社会主义政治发展道路上,艰巨、复杂、繁重的任务依然摆在我们的面前。

在新的历史条件下,社会主义初级阶段的基本国情以及改革开放深入推进的时代要求,决定了不断完善中国特色社会主义政治发展道路的必要性和长期性。一方面,外部环境的各种风险将继续对我国坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路构成挑战;另一方面,我国自身发展中出现的矛盾、难题和困难将不断检验中国特色社会主义政治发展道路的有效性。必须清醒地看到,沿着中国特色社会主义政治发展道路前进,我们还有很多的事情要做,还有很多缺憾需要去纠正,还有很多难题必须去攻克,还有很多未知的领域有待去发现。比如,与人民民主不断扩大和经济社会日益发展的形势相比,我国社会主义民主法制建设的现状还不能完全适应现实要求;又比如,经济体制、政治体制、文化体制、社会体制等方面社会主义民主政治的具体制度还存在不够完善的地方;再比如,在保障人民民主权力、发挥人民创造精神方面还存在不足,等等。这些问题,都需要通过不断完善中国特色社会主义政治发展道路去解决。

第一,始终坚持将政治体制改革作为坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的任务。改革开放以来,在经济体制改革的同时,政治体制改革也在不断推进。新时期我国政治体制改革所取得的成绩以及显示的进步,不仅为经济发展提供了支撑,而且总体上也与社会主义民主政治的发展要求相吻合。当然,政治体制绝不可能一锤子定音,且不说历史文化和传统的影响因素,就是现实民主政治和法制建设的时代潮流,也促使政治体制必须不断改革和完善。积极稳妥地推进政治体制改革,实现社会主义民主政治的有序发展,是党中央强调坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的基本立场。

第二,始终坚持将保证人民当家作主作为坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的根本。社会主义民主政治最显著的特点和优势是人民当家作主,中国特色社会主义政治发展道路最重要的表现是实现人民当家作主的权利。人民通过选举、投票行使权力与人民内部各方面在重大决策之前进行充分协商,尽可能取得一致意见,成为体现人民当家作主权利广泛性、真实性、有效性的两种重要形式。坚持国家一切权力属于人民,健全民主制度,丰富民主形式,拓宽民主渠道,保证人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,是衡量中国特色社会主义政治发展道路的标准,

第三,始终坚持将增强党和国家活力、调动人民积极性作为坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的目标。在中国,执政党有没有活力,既表现为其治国理政的水平,也表现为其凝聚各方面智慧和力量的能力。国家有没有活力,既表现为经济繁荣的可持续发展,也表现为政治稳定的社会有序。只有充分调动人民积极性,才能最大限度地激发党和国家的活力。以增强党和国家活力、调动人民积极性为目标,不断完善中国特色社会主义政治发展道路,是我国社会主义民主政治建设继续向前推进的保证。

第四,始终坚持将实现国家各项工作法治化作为坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的方略。依法治国是我国的基本方略,遵循法治理念和规则,既是时代精神的体现,也是坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路的内在要求。社会主义民主政治发展离不开法治建设,在依法治国基本方略下,推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化,对于不断完善中国特色社会主义政治发展道路至关重要。只有实现国家各项工作的法治化,中国特色社会主义政治发展道路才能在扩大社会主义民主、建设社会主义法治国家、发展社会主义政治文明的进程中发挥应有的作用。

政治发展道路是否正确,对一个国家的盛衰兴亡具有决定性意义。由于政治发展道路选择错误而导致人亡政息的例子,古今中外比比皆是。我们应该充分重视历史和现实提供的启示和训诫。中国共产党诞生于辛亥革命后第10个年头,百年探索留下了中国共产党为实现人民当家作主而不懈奋斗的90年历史足迹。与百年前的中国相比,中国特色社会主义事业呈现的繁荣和生机令人自豪。服膺国情、尊重历史、有利现实,应当百倍珍惜当代中国发展进步成果的来之不易,坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路。

[注 释]

① 《十七大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2009年版,第235页。

②《孙中山全集》第1卷,中华书局1981年版,第563页。

③《建党以来重要文献选编》第1册,中央文献出版社2011年版,第88页。

④ 《无政府主义思想资料选编》上册,北京大学出版社1984年版,第220页。

⑤ 《十七大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2009年版,第22页。

⑥ 《十七大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2009年版,第237页。

⑦ 胡锦涛:《在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话》单行本,人民出版社2011年版,第21页。