《走进窑洞》教学设计

李永胜

(滨州市阳信县流坡坞镇周商小学,山东 滨州 25 1809)

《走进窑洞》教学设计

李永胜

(滨州市阳信县流坡坞镇周商小学,山东 滨州 25 1809)

一、教材说明

《走进窑洞》是山东人民出版社《品德与社会》五年级下册第三单元“不同的环境 多彩的生活”中“黄土高坡”的第一个活动主题。

二、活动目标

(1)情感、态度、价值观:认识窑洞,感悟人类的智慧及黄土高原人对美的追求和不屈的生命力,树立“利用自然,改造自然”及环保的意识;了解黄土高原地区对我国文明做出的巨大贡献,生发热爱黄土地、热爱祖国的情感。

(2)知识目标:了解黄土高原的位置、范围和自然环境特点,认识黄土高原上独特的民风民俗和文化,理解环境对人们生产、生活、文化等方面的影响。

(3)能力目标:学习专题研究的学习方法,并通过对问题的探究,提高发现问题、处理信息、全面深入探究问题的能力,养成良好的自主与合作探究的习惯。

(4)过程与方法:学习质疑与自主加小组合作讨论探究的方式,教师引导,全程评价。

三、教学重点、难点

引导学生理解黄土地与窑洞生活及两者之间关系,对学生进行情感教育。

四、教学过程

(一)创设情境,激情导入

师:今天让老师给你们带来的一首歌作我们的向导,老师带你们去一个神奇的地方,你们想去吗?(播放李娜的视频曲《黄土高坡》)

师:李娜的一曲高歌把我们带进了一块神奇的热土,歌曲中唱的就是我们要去作客的地方——黄土高坡(原)(板书),那里的人居住在怎样的房子里?——窑洞(板书),和我们这里一样吗?下面就让我们一起走近黄土高原,走进窑洞。

(二)认识黄土高原

师:黄土高原在哪?具体是一个什么样的情况呢?

(1)识图,了解位置、范围(出示图片:黄土高原示意图、中国地形图)

观图描述:位于中国的西北,在我国地势第二阶梯上,海拔1000~2000米,辽阔,北起长城,南达秦岭,西抵祁连山,东至太行山,横跨陕西、山西等6个省区。

(2)了解地貌和环境特征:根据生活积累,介绍黄土高原

出示一组黄土高原的直观图片,学生欣赏,认识黄土高原。

师:同学们看图片后有什么发现或感受?可先和同座说一下,然后全班交流。

交流后明确地貌:土山,不同于大山的高低起伏,也不同于平原的一马平川。沟壑纵横,植被覆盖差,黄土大多裸露,远看光秃秃的,给人一种荒芜的感觉。

环境特征:世界上面积最大的黄土分布区,黄河流经此处。

(三)走进窑洞(初步探究黄土高原的民居)

师:一方水土育一方人,在这样的环境中,高原人是怎样居住的呢?

(1)引导

师:窑洞是什么样的?像我们这儿的什么?(桥洞,上方半圆形)

出示几幅窑洞图片,生描述样子,师适时板画拱形窑洞(拱形洞口不易坍塌);一孔孔,一排排,向阳建在较坚硬的坡上。(窑洞的分类:靠崖式、下沉式、独立式)

(2)思考并讨论

师:黄土高原人为什么大多居住在窑洞中?有适应环境的因素吗?

(引导学生小组探究、分析窑洞的建造原料和特点,师参与讨论中,适当点拨;出示课件:问题及“温馨提示”小组如何有效合作探究)

(3)全班交流,各组汇报窑洞的优点

明确:窑洞是黄土高原的人们为了适应当地特殊的环境而修建的一种独特的民居,用生土作为建筑材料,难渗水,不影响地下土层(与沙子比较)。黄土的直立性强,适合挖窑洞,一般不倒塌;窑洞是古代穴居的延续;穷人也有居处,就地取材,花钱少,减少费用。既节省耕地与木材,保护环境,又保温隔热,冬暖夏凉,科学家认为可减少辐射,高寿。

师:黄土高原人正确处理了环境与居住的关系,对你有何启示?

(生交流感悟)

小结:他们因地制宜,充分利用当地环境,改造自然,为自己创造了美好家园。窑洞特点是自然图景和生活图景的有机结合,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋之情。

(四)专题研究

师:还想更全面了解黄土高原吗?

(生纷纷发言,如农作物的种植、生活习惯等。师生适当归类后,各小组选择感兴趣的研究专题)

1.各组长汇报各组感兴趣的探究专题

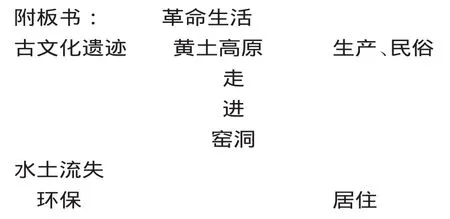

师相机板书:

生产与民俗 窑洞的革命历史生活

古文化遗迹产物 环境现状与环保

2.各组讨论探究

出示合作导航:围绕小组选择的问题进行探究;分工合作,整理资料卡;组长当好小老师,带领大家认真思考探究;各小组同学依次发言,其他同学认真倾听,然后对同学的发言作评价;记录员做好记录及汇报准备。

3.研究成果交流汇报(运用补充、点拨、师生评价)

师:“民以食为天”,先由生产组汇报好吗?有问题可请教,如你是怎么知道的(方法)?

(1)生产与民风民俗

①生产

生陈述后,师追问:那里的人们是怎样利用环境种田的?

生:梯田种植,利用坡地,开垦种田,很勤劳,适应能力强的作物,春种秋收,一年一熟。

(师出示黄土高原农作物种植图片:谷子、玉米、高粱、小麦、马铃薯等)

②民俗:手工艺及丰富的精神生活(民俗文化是中华民族文化的基础部分)

A.妇女:生述,师相机评价点拨。

出示图片:泥塑、布老虎枕头、剪纸、窗花、炕围画。很有地方特色,特别是剪纸艺术名扬海内外,每年举行比赛,出了好多艺人、精品。陕西剪纸已经申报了世界非物质文化遗产。随着改革开放,民间剪纸也成为妇女们致富的产业。

B.扎白毛巾的小伙子:师补充介绍一种特有的民俗:安塞腰鼓。(出示安塞腰鼓表演视频)

师:安塞腰鼓被称为“天下第一鼓”,磅礴的气势、精湛的表现力令人陶醉,2009年10月1日那天安塞腰鼓参加了国庆60周年天安门广场的群众游行演出。豪迈粗犷的动作变化,刚劲奔放的雄浑舞姿,充分体现着陕北高原民众憨厚朴实、悍勇威猛的个性,这是中华民族坚毅不屈、意气风发、积极进取的精神象征。

(2)窑洞的革命历史生活

生汇报,师出示图片:毛泽东旧居、任弼时旧居、枣园遗址、延安宝塔山。

师:看了图片,你想到了什么?有什么感受?

生:新时代的少年应勿忘历史,忆苦思甜,传承延安精神,热爱生活,建设富强国家。

师:“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”,正因有这辉煌的历史,这里已成为爱国教育基地。

(师根据课堂进展情况出示贺敬之《回延安》的朗诵视频片断)

(3)古文化遗迹产物

师:黄土高原除革命遗址外,还可追溯到几千年前文明的诞生。

生述,师相机点拨:先祖黄帝(出示黄帝陵图片)生活并埋于此,这里有五千年前的仰韶文化遗址,周、秦、汉、唐等13朝都在陕西建都,留下了丰厚的民俗文化遗产。(图片:秦兵马俑坑)

(4)环境现状与环保

师:就是今天这看似绿色偏少、有点荒凉的地方,为什么会是中华民族的发祥地之一,创造了灿烂的古代文明?

(出示黄土高原植被由多变少的演变图片)

师:原本是一个树木茂盛的地区,对比过去,环境发生了怎样的变化?

生:植被变少。

师(追问):现在面临什么环境问题?

生:水土流失严重。

(师出示水土流失的视频)

师:造成这种环境现状的原因是什么呢?

生(交流后回答):①自然因素:风大,干旱,全年少雨,植被也稀少,造成土质疏松,但夏季暴雨又集中,水土就轻易地被雨水携走。②人为因素:战争、森林和草原大多遭到历代不合理利用和破坏,乱砍滥伐(生活中的乱砍伐现象)、人多(联系计划生育国策)。

师:关于共同探究治理的方法,这是全人类的问题。(引导学生联系现实:黄河沉沙、风沙)

师:国家现在开展的水土保持工作(工程措施和生物措施),同水土流失作斗争,既改变高原面貌,又是从根本上把黄河治理好。那么,我们能做些什么?

师:结合环境知识,为改变黄土高原环境想办法,建设美好家园,看谁的方案最可行。

生讨论后全班交流:要对黄土高原进行综合治理。

师:愿我们成为绿色天使(出示植树绿化图片),并号召更多的人保护我们的生存环境。

(五)课堂反馈与延伸

师:这节课通过黄土高原之游同学们都有哪些收获?

出示检测题:

(1)简单介绍黄土高原的地貌和环境特征。

(2)治理黄土高原,首先要限制黄土高原的( )。

(3)生活在黄土高原上的人们为什么大多居住窑洞呢?

师:同学们还想了解些什么?(质疑存疑)

师:小组间互相请教一下,如有问题课下继续搜集资料探究。最后,让我们在一曲《信天游》中结束这一课的学习。

五、《走进窑洞》教学反思

《品德与社会》与《品德与生活》略有不同,它更强调教学与学习的社会性,关于其教学,《品德与社会》课程标准教学建议有几点要求:一是全面把握课程标准,二是丰富学生的生活经验,三是引导学生的自主与合作学习,四是充实教学内容,五是拓展教学空间。

缘于以上要求,并结合单元目标重点(理解生活与环境的关系),笔者设计并执教了《走进窑洞》这节课,力求构建扎实有效的课堂。

1.教学目标(见教案部分)

2.教学过程

本节课的教学过程有五个基本环节:情境导入→初步探究→专题探究→深入探究→小结反馈与延伸。其中设计了三个层次的探究活动。

3.课堂策略

教师引导,学生自主与合作探究。

在这节课中,笔者始终以饱满的热情投入其中,做好引导者这一角色,做好学生的大朋友,与学生一同参与到活动中去,给学生创设一种和谐、民主、平等的学习氛围,在这种氛围中激发学生的学习热情,学生也以饱满的学习热情积极投入到合作交流的活动中,课堂上的生生互动、师生互动一次又一次渲染了课堂气氛。

在教学中,笔者尽可能把握学生的学习状态,充分发挥师生评价的作用,去引导、引领学生习惯的养成,探究方法的把握、情感的培养,而学生主动参与,用心感悟、交流,也开阔了思维,极大地丰富了教学资源。

4.关于课题与图片视频

本课题《走进窑洞》是黄土高坡的起始课,走进窑洞也就是带大家走进黄土高原,学生对其是比较陌生的,却又是好奇的,所以笔者因课制宜,搜集了一系列图片与录像资料,运用直观手段,创设了丰富的教学情境,达到了《品德与社会》充实教学内容的要求,学生既达到了感性认识,又做到了理性思考。

教学是一门艺术,教学又是遗憾的艺术。反思自己的教学,还存在一些不足:由于内容多,还不能全面把握每位学生的情况,时间把握还不很恰当,应深入的地方未充分展开,教学节奏较快,因此,教学中没能给那些处于弱势群体的孩子一个很好的启发与发言的机会,整个教学过程还需不断细化、丰富。

符 洁)