耗散结构理论视野下县域体育产业发展路径研究

李峻汝, 黄文专

体育产业是一个与社会环境高度融合的复杂系统,其不断与周围的环境进行着物质、信息和能量的交换。本文通过耗散结构理论的视角来考察我国县域地区体育产业的发展,旨在为我国县域地区体育产业的耗散结构形成机理提供一个全新的视角,并以此来探讨我国县域体育产业基地的发展路径。

1 耗散结构理论概述及形成条件

1.1 耗散结构理论概述

耗散结构理论是以普利高津为首的布鲁塞学派提出的一种系统理论。普利高津指出,一个开放系统(不管是力学的、物理的、化学的、生物的还是社会、经济的系统)在达到远离平衡态的非线性区时,一旦系统某个参量的变化达到一定的阈值,通过涨落系统可能发生突变,由原来的无序混乱状态转变到一种时间、空间或功能有序的新的状态[1]。

1.2 耗散结构形成条件

耗散结构的形成和维持至少需要四个条件:

(1)系统必须是开放系统。根据热力学第二定律,熵是系统混乱程度的一种量度,或者说是系统非组织化、无序化的一种判据。系统越“乱”,熵就越大;反之,系统越有序,熵就越小。系统的总熵记为dS,由两部分组成:一是由于系统内部本身的不可逆过程所引起的熵增加,记为diS;二是系统与外界交换物质和能量引起的熵流,记为deS,这样开放系统的总熵变dS=diS+deS,系统内的熵增永远是正的,也就是diS总是大于零的。对于孤立系统来说,总熵变dS=diS≥0,然而对于开放系统来说,系统与外界交换产生的熵值则根据系统与外界作用关系的不同可以是正、负或者是零。而对于一个系统来说,只有在dS=diS+deS<0的情况下才可能向有序的方向发展,即才有可能达到耗散结构,由于diS项总是正的,要满足上式就必须deS取负值,也就是说系统必须要与外界环境进行物质或能量的交换,因此孤立和封闭的系统不可能产生耗散结构。

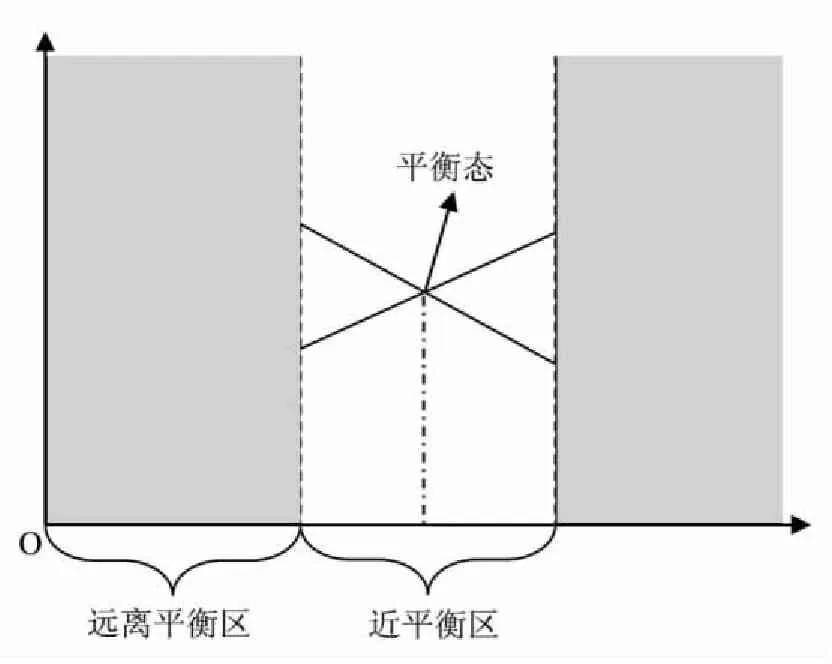

(2)系统必须是远离平衡态的。普利高津指出,系统只有在非平衡态的非线性条件下,才可能在负熵流的作用下产生突变,进而产生有序的耗散结构。平衡态是“死”的有序化结构,而耗散结构却是“活”的有序化结构,系统只有远离平衡态,才有可能形成新的稳定有序的耗散结构。正是从这个意义上,普利高津得出了“非平衡是有序之源”的结论。

(3)非线性作用机制的存在。系统中必须有某些非线性作用机制,如正负反馈机制等。这种非线性的相互作用,能够使系统内的各要素之间产生协调作用和相干效应,从而可以使系统从杂乱无章变为井然有序。如果系统中各要素的相互作用仅仅是线性的话,那么无论怎么组合,只有量的增减,而不可能会有质的变化。

(4)涨落现象的存在。系统的开放性和远离平衡态是指形成有序结构的外部条件,要想达到有序结构还需要有内部条件。耗散结构理论指出,产生有序结构的内部因素是涨落。在临界状态下,涨落有可能被反馈放大为“巨涨落”;当系统处于不同状态时,涨落所起的作用迥然不同。如果涨落为促进作用则将导致系统从不稳定状态跃迁到一个新的有序的状态;如果涨落为抑制作用则系统可能会向着更加混乱无序的状态变化。

2 县域地区体育产业耗散结构的机理分析

2.1 开放性环境:体育产业走向有序结构的空间保障

耗散结构要求系统必须是在开放的环境中发展,系统中所含的信息量越大,熵就越小,无序程度越低,反之,信息量越小,熵就越大,系统就越无序[2]。体育产业体系不断地与所处的外界环境进行物质和信息的输入和输出,在这个过程中不断地有负熵流的注入,系统的有序化程度也越高。如福建晋江国家体育产业基地将考虑借鉴新加坡体育城PPP(产官合作)开发模式。滨海运动休闲产业带开发将按一级开发、投融资、运营管理三个层次进行制度安排,以整合各方资源,吸引战略投资机构和晋江华侨、民营资本参与。在赛事规划方面已邀请国家体育总局有关司和项目中心具体指导,并委托美国国际管理集团(IMG)进行滨海运动休闲产业带理念策划、市场分析和赛事规划;在国际招商上将通过各种招商平台,引进国际大型场馆和赛事的投资商和运营商。这说明福建省晋江市体育产业基地不是孤立的系统,对外是开放的。县域体育产业的发展离不开社会乃至世界这个大舞台,其发展需要外资、外企以及国外先进投资经营理念的交流和进入,它必须要从其所处的外部环境中不断获取信息、能源和自身发展所需要的物质资料。另一方面,其自身内各体育企业的生存和发展有赖于自身所无法提供的资源、能量、技术、人才、资金、政策和各方面的信息,并不断地向市场输出产品和服务以获得经济效益。各体育产业部门要想组织有效的经营,离不开与周围环境的信息交流,这样才能及时获取市场信息,避免生产和服务的盲目性。

2.2 远离平衡态:体育产业耗散结构形成的有序发展之源

首先远离平衡态不是“平衡”也不是“不平衡”,远离平衡为有序之源是因为在远离平衡的情况下能够导致内部各要素“非线性”的扩大效应,这种流动力是体育产业系统形成有序结构之源。通常体育产业市场平衡态为总供给与总需求大致相等的一般均衡状态,那么远离平衡态就可能存在两种情况:供大于求和供不应求。假设在总供给严重不足的情况下,存在一种科学技术或技术创新的微涨落,那么在这种远离平衡态下,系统就会迅速形成促使市场向供需平衡方向发展的流动力,在“非线性”作用的扩大效应下就有可能形成“巨涨落”。如果在平衡态的话则因为受供求平衡的影响,这种流动力的作用会小到几乎可以忽略,并最终消失,正是从这个意义上说,远离平衡态是体育产业有序发展之源。我国县域地区体育产业的不平衡性主要体现在体育产业发展方式及空间结构的不平衡性,通常表现为各产业基地发展的特殊性;要素、需求、供给分布的不均匀;各业态发展的层次性等。比如深圳以打造体育用品制造业为基础,以数字体育产业为核心重点发展三大领域;而江阴则着眼于打造江阴特色的“中国区域性体育产业综合示范基地”建设,着力打造中国马术产业基地、区域竞赛表演中心和体育休闲旅游地区“三大体育产业基地”。这说明各县域体育产业基地要发挥自身的特点和优势,有重点、有差异、有特点的发展,而不是平衡发展。普遍的一个模式发展,才可能增强竞争优势,获取利益和经济发展。其次体育产业市场存在着供给与需求的不平衡性。目前虽然我国能够举办大型国际赛事的场馆有6 000多个,但在合理的价格内能供大众体育消费者健身娱乐的小型体育场馆的供给却严重不足。人们日益增长的对体育健身设施的需求与当前体育场馆业不能满足普通大众体育消费之间的矛盾日益突出;另一方面,当前国内各体育服装与体育器材制造业的扩大经营与当前人们对体育物质消费的层次性存在着供过于求的尴尬局面,反而是更多的国际知名品牌得到了体育消费者的青睐。

图1远离平衡态的需求供给示意图

从体育产业内部结构来看,不同业态之间存在着资源配置上的差异(反映为产业的效益差异等),比如体育用品制造业在各业态中的“一枝独秀”问题凸出。如晋江市体育用品产业拥有12家海内外上市公司,占全市26家海内外上市公司总数的46%,同时有26家运动用品相关领域的企业成为上市后备军,体育产业总产值占晋江市国内生产总值的45%(以上数据来源于晋江市政府相关文件和会议报告)。当然,由于各业态的市场表现、竞争力处于不平衡的状态,要素的分配也就不可能平衡,这一点与罗斯托强调的主导产业的“扩散效应”的主导产业选择理论不谋而合。

2.3 非线性模式:体育产业发展的内在动力

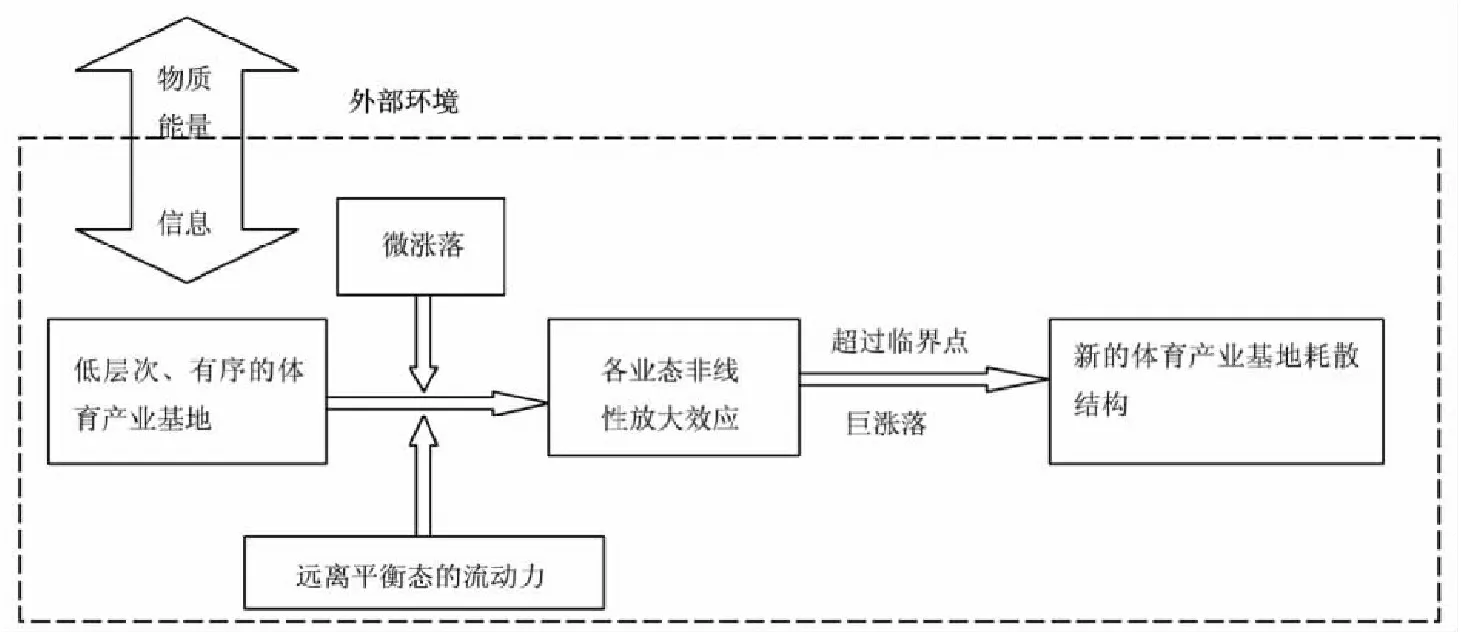

耗散结构理论要求系统内各要素之间必须是非线性的,即各要素之间要在非线性机制的作用下,产生扩大和相关效应。在体育产业内部,各业态之间体现的是相互制约、相互协调的关系。比如体育竞赛表演和体育培训的发展能够带动体育场馆运营业、体育中介服务业以及体育博彩业等业态的发展。而体育场馆运营业的发展又会促进体育设施建筑业的发展;体育健身娱乐业的发展能够带动体育用品业的发展;体育用品制造业能为体育文化创意产业提供智力平台;体育创意产业可以为体育媒体中介业提供创意服务;体育媒体中介业的传播功能又极大地提高体育竞赛表演业的影响力。体育产业各业态之间就是这样相互制约、相互促进的“非线性”关系。正是这种非线性关系才可能产生放大效应,促使“微涨落”达到或超过临界点形成“巨涨落”。因此在县域体育产业的发展结构设计时,应注意多样化、多层次、多目标、多功能的协同和集聚化发展,使内部具有协同动力,这就是竞争与协同作用的动力原理。

2.4 正反馈涨落:体育产业发展演进的触发器

系统只有在远离平衡的地方才有非线性的反常涨落。通过它来触发系统的失稳,驱动系统由原来状态转变为新的有序状态。当涨落达到或超过临界值形成“巨涨落”时,涨落就会有很大的反常,形成一种新的有序状态,这种新的有序结构就是耗散结构。在体育产业基地的建立和发展过程中,存在着大量随机的涨落现象,主要有内部和外部两种因素。内部的随机涨落通常表现为各体育企业对来自新技术和新产品的开发、市场扩大以及政府政策等因素的改变所带来的市场反应等;外部的涨落通常表现为政治、经济、文化的改革和发展等。比较典型的如下面两个政策性文件对体育产业发展的影响。《国家体育产业基地管理办法》提出,要加强对产业基地的扶持、管理和考核。“十二五”期间,要在全国建立20个国家体育产业基地、30个国家体育产业示范基地。推动和引导各类产业基地依据资源禀赋,进行合理的定位,发挥辐射、引导和带动作用,促进区域可持续发展,以此全面带动体育产业的可持续发展。另外,《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》等政策的实施也会对体育产业基地向耗散结构发展产生触动作用。但同时应该看到,涨落有“正涨落”和“负涨落”之分,正涨落能够促进体育产业朝着更有序、更高层次的方向可持续发展,而负涨落则可能会导致体育产业基地向更混乱、更无序的方向发展。

图2体育产业基地远离平衡态的非线性作用机理示意图

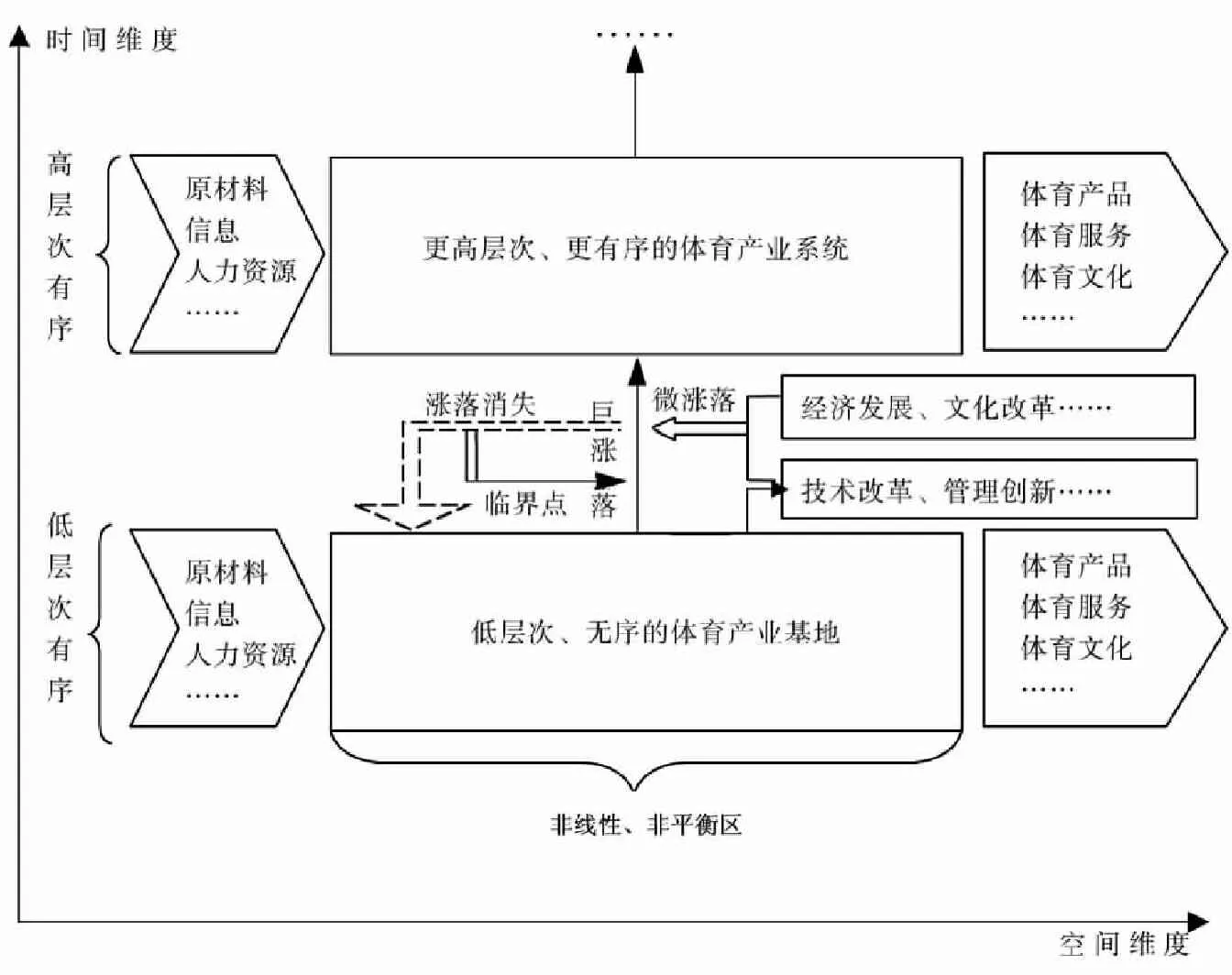

3 我国县域地区体育产业发展路径展望

我国县域地区体育产业发展虽然初具规模,但因起步晚、底子薄,目前仍处于初级阶段。主要表现为:各县域地区体育产业发展缺乏互动、交流与合作,体育产业基地内部集聚化程度不高,不能形成规模效应;供需关系的表面化与隐性化矛盾激化;另外各县域发展模式缺乏创新,对地域特色与自身优势缺乏有效开发和利用;产业内部各业态之间不能形成有效的协同和互动作用。按照耗散结构理论,未来我国县域地区体育产业应按照以下发展方式演进。

3.1 增强与其他行业的交叉合作

按照耗散结构理论,一个系统只有不断与外界环境进行交流才能不断地为系统注入“负熵流”,即要不断地与周围的环境进行物质、信息和能量的交流,才能实现跨越式发展,形成一种新的、更高层次、更稳定的结构。在经济全球化的今天,体育产业发展应将增强本地生产系统的内力和利用国际资源的外力,并使之结合起来。抓住世界制造业全球性转移、分工的契机,进入全球分工体系,同时在与其他行业的交流与合作过程中,要不断地注入有序化的“负熵流”。这样,体育产业的发展才能既保持自身的特色,又能有效地利用其他行业所提供的平台“双行”发展和壮大自己,为我国体育产业的发展带来新的能量和动力。

3.2 体育企业应呈集聚化发展

普利高津指出,系统在非线性相互作用下会促使系统向新的更有序的方向发展。各体育企业之间必须通过相互促进、相互学习的方式发展,通过这种非线性的协同作用达到县域体育产业整体发展产生质的改变。因此各体育企业之间应以合理的利益分配机制为基础,以核心体育产业为支撑,形成多层次、多结构的体育经济活动地域系统和体育企业战略同盟。其发展应呈现具有鲜明的产业集聚优势和带动辐射效应,从而形成上下游企业分工明确、关系密切、范围更广、规模更大、实力更强的体育企业集群带。另外加强在体育产业基地内各业态之间的互动和协同联系,也将使体育产业系统产生1+1>2的“化学效应”。因此,在我国县域体育产业基地发展演进的过程中,应努力促使各体育企业发展呈现从集聚化到形成体育企业集群带的过程,进而全面促进县域地区体育产业的发展。

3.3 发挥县域地区资源优势,发展特色体育产业

按照耗散结构理论,目前我国县域地区体育产业的非平衡性发展处于低层次、无序的发展阶段。各体育产业基地还不能形成因地制宜、独具特色的与本地区资源特色相适应的体育产业业态。但近年来,各体育产业基地已经着手开发和利用本地区的特色与优势,如具有江阴特色的“中国区域性体育产业综合示范基地”建设,着力打造中国马术产业基地、区域竞赛表演中心和体育休闲旅游地区“三大体育产业基地”;昆山体育休闲产业基地目前已经引进10多家体育休闲用品生产企业,总投资达1.4亿美元,形成了鲜明的体育产业特色;张家港等地的体育业余联赛创新体育活动模式,以及初步建成的“城区5分钟、乡镇10分钟体育健身圈”;无锡市建设的传播奥林匹克文化的“何振梁与奥林匹克陈列馆”等都是对各地区独特的地域资源或区域体育文化的开发和利用。通过这种产业势差、资源要素的流动力逐步触动朝向进入更高层次、更稳定的平衡态。

图3我国县域地区体育产业发展演进路径模型

3.4 采取“以点带面”的辐射式发展模式

耗散结构的形成要求系统要在远离平衡的状态下,也即是首先承认非平衡性的存在,并且认为这种非平衡性是系统走向更高层次、更有序发展的原因,因为这种不平衡性能够有效的促进系统内各要素之间资源、信息的流动,发挥非平衡性的流动力,利用丰富的资源带动和协助其他子系统。因此,对于各体育产业基地的优先发展应有效的发挥其辐射作用,带动其他区域的体育产业发展。这种不平衡既是一种激励机制,同时也为其他地区的发展提供模板和榜样,为其他地区体育产业的发展提供学习和借鉴的作用。这种“以点带面”的发展模式是目前我国县域体育产业逐步建立开发的发展模式,很多地区的实施效果验证了这种发展模式能继续为体育产业的发展做出贡献。

耗散结构最终达到的是一种有序的动态平衡状态,体育产业的发展只有通过不断与周围的环境进行物质、信息和能量的交换,以及对产业内各业态的优化和组合,才能达到新的平衡,保证体育产业系统在远离平衡状态下的新的有序的状态。这种新的有序状态在体育产业基地间表现为我国各县域体育产业应呈现多层次、多方位的发展空间模式。因此在促进体育产业形成新的更有序的耗散结构的过程中,应发挥政府正确的导向作用;充分利用科学技术的提高,努力触发各种“涨落”;加速体育产业演进到更高层次耗散结构的速度,重新优化和组合体育产业各业态的结构,呈现出有差异、有特色的发展,并逐步成长为一种有序程度更高、更适应我国市场经济发展的集约型产业体系。

4 结语

通过耗散结构的视角审视我国县域地区体育产业耗散结构的形成机理,并探讨了未来发展演进的路径,为我们在新的历史时期、复杂的社会环境下发展体育产业提供了一种新的理论视角和思维方式。通过分析发现,运用耗散结构理论对体育产业的发展趋势进行预测及指导具有现实的重要意义。这使我们认识到,必须通过引导和把握体育产业体系内的各种宏观的(政治、经济政策的改革等)、微观的(技术的创新等)涨落,促使其达到临界点形成巨涨落,从而逐步建立起一种有序程度更高,更适应中国特色的社会主义市场经济体系的新型体育产业体系。

[1] 湛垦华,沈小峰.普利高津与耗散结构理论[M].陕西:陕西科学技术出版社,1982.

[2] 李建臣.体育产业资本市场创新体系研究[M].北京:北京体育大学出版社,2008.

[3] 丛湖平,等.论我国东部省份体育产业区域发展模式的构建[J].体育科学,2004(12).

[4] 刘兵,等.体育产业集群形成与区域发展关系研究[J].体育科学,2010(2).

[5] 卢金逵,等.区域体育产业竞争力评价与实证研究[J].体育科学,2009(6).

[6] 程林林.成都国家体育产业基地发展的思考[J].搏击·体育论坛, 2011.

[7] 李琳,等.区域体育产业可持续发展评价指标体系研究[J].北京体育大学学报, 2010(9).

[8] 李士勇,等.非线性科学与复杂性科学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2006.

[9] 汤正仁.耗散结构论的经济发展观[J].经济评论,2002,9(2):34~36.

[10] 杨小凯.发展经济学[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[11] P Krugman. On the Relationship between Trade Theory and LocationTheory[J]. Review of International Economics,1993,(2):110~122.

[12] P Massotte. Smart production systems and self—organization[M]. Mons: FUCAM Press.

[14] H Haken. Information and Self-Organization [M]. Berlin: Sprinter,1957.