政府行为对农民参保选择影响的实证分析——基于新农保试点的调查

罗遐

随着我国经济和社会结构的变化,我国人口年龄结构发生了重大变化,人口老龄化问题日趋严峻,加之农村青年劳动力向城市流迁,农村空巢家庭越来越多,传统的家庭养老功能逐渐弱化,农民面临严峻的养老风险。作为防范农民养老风险主要手段的农村社会养老保险制度建设历经几多起落,2009年,国务院出台了《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》,意见设计了以农民缴费为主、集体经济补助、国家给予补贴的新型农村社会养老保险制度(以下简称新农保),随后新农保试点工作在全国10%的试点县展开,2010年、2011年又开展了第二批、第三批试点工作,目标是在“十二五”期间实现农村适龄农民养老保险全覆盖。随着试点工作的逐步扩面,制度的良性运行要求参保率有较大提升,但事实上,农民参保率①在农村社会养老保险实施过程中,参保率有两种含义:一种含义是指适龄农民参加养老保险的人数与相应人口总数的比率,这部分参保农民有缴费记录,因此也有用参保缴费率来指代这个概念;另一种含义是16岁以上的参保人数与相应人口总数的比率,这里包括不需要缴费而直接享有基础养老金待遇的人口。本文中所谈及的参保率主要是在第一种含义上的参保率,因为在60岁以上没有缴费记录的老人也几乎人人享有基础养老金。并不十分理想,农民选择的缴费档次也普遍较低。

党的十七届二中全会通过的《关于深化行政管理体制改革的意见》提出,“把不该由政府管理的事项转移出去,把该由政府管理的事项切实管好。”毫无疑问,解决亿万农民养老问题的新农保试点工作,应是政府需要切实管好的事项。政府在新农保制度的建设和实施中具有重要的作用。

政府行为在农民参保中的作用与影响也得到少数学者的关注。但令人遗憾的是,这些研究仍然存在以下不足:①现有探讨农民参保影响因素的研究数据,多是全国新农保试点之前进行的,也就是说多是考察“老农保”制度下的影响因素。而“新农保”与“老农保”有许多不同之处,其中重要的不同之一是政府行为产生了变化,如制度设计上更加完善、财政补贴投入加大、经办力量加强等等。因此我们应该随着新农保试点的进展而进入一个新的研究阶段。②现有研究成果多是研究“参保意愿”的影响因素,被解释变量是未然因素多,而实然因素较少。③尽管有极少数成果是针对新农保来研究的,但是解释变量仅集中在个人、家庭等因素,少有探讨政府行为对农民参保选择的影响。另外,有的调查研究样本量过少,做定量分析有一定的局限性。

本文旨在新农保制度下研究政府行为对农民参保选择的影响,并分析研究结论的政策启示意义,这对于提高农民参保选择和新农保的扩面推广将具有重要的现实意义。

一、研究设计与数据来源

(一)研究设计

本文采用二元Logistic回归方法分析政府行为对参保选择的影响。被解释变量是参保选择,所谓“参保选择”在本文中是指符合条件的农民,即年满16周岁到59周岁之间的非学生且有农村户口的人,他们不仅可以自愿选择参保与否,而且还可以自由选择当地规定的缴费档次,其测量变量有两个,即是否参保和缴费水平,但本文重点分析是否参保的选择。

解释变量是政府行为,在此是指政府在新农保制度试点中的职能表现,主要体现在:一是新农保试点制度的设计,根据迈克尔·希尔所言,在考察政策产生影响时,更重要的是要关注社会政策接受者的感受①迈克尔·希尔:《理解社会政策》,刘升华译,北京:商务印书馆,2003年,第112页。,因此,本文中新农保制度设计情况,我们选用新农保制度的受众——农民对“新农保制度的满意度”和“能否解决养老问题”的评价来测量。二是给予制度运行以一定的财政支撑,在本文其测量指标是“各级政府养老保险补贴”;三是新农保试点政策组织实施的情况,笔者认为政策组织实施情况关键的是政策宣传效果,此处以“农民对新农保政策了解程度”作为测量指标。模型中引入可能对参保选择产生影响的年龄、性别、受教育年限和家庭收入作为控制变量,以更好地体现政府行为的影响效果。

(二)数据来源与样本构成

为检验政府行为对农民参保选择的影响,本研究使用笔者在2010年7月开展的一项新农保试点调查。该项调查按照多段分层抽样的方法,在安徽省12个全国新农保第一批试点县中,据经济发展程度选择了马鞍山市的当涂县、宣城市的广德县、合肥市的肥东县和界首市(县级市)等4个县(市),每个县随机抽取了约30%的乡镇,每个乡镇又随机抽取了若干行政村,在2010年7月集中进行了问卷调查和深度访谈。本次调查共发放和回收问卷831份,其中有效问卷814份,有效回收率达97.95%。样本覆盖4个县市、16个乡镇、33个行政村。此次调查采用SPSS18.0统计分析软件建立数据库。

本文使用的数据主要来自于此项调查的550个16 59岁的子样本,占总样本的67.7%②安徽省“六普”公布的数据中相近的一个数据,即15 64岁人口占71.84%,二者相比,数据较为接近。。本文使用的子样本中,年龄均值为43.1岁(标准差为10.1岁);男女各占50%;平均受教育年限是5.7年,90.5%在文化程度是初中及其以下;93.8%以上家庭人口在6人以内,众数是4口人,占比28.7%;约90%的家庭是2代或3代之家。84%的年家庭收入集中在5千到5万元之间,众数是1万到2万元间,约占1/3。

二、新农保中的政府行为与农民参保选择的描述性分析

(一)农民参保选择情况

调查资料显示,16 59岁的受访者参保率达65.8%。16 59岁参保农民中有67.7%选择100元,其次是选择400元、500元和200元,分别占8.8%、6.7%和5.6%,选择900元和1500元的各仅有一例,平均缴费水平为220.3元,这表明大部分农民缴费选择具有低水平的倾向。一般而言,社会保险实施原则之一就是大数法则,即参与保险的人越多,基金运行就越安全,尽管养老保险与医疗、失业等保险有很大区别,但是制度平稳运行仍然需要较高的参保率,同时,只有高的参保率才能使新农保达到制度设计的初衷,即保障农民的老年生活,防御老年贫困风险。由于选择较低的缴费水平,这就导致参保农民享有的养老金水平较低。以调研时的100元缴费档次来算,缴费满15年以后,个人账户养老金按照2010年的银行复利计算,加上基础养老金部分,总共可获得73.1 76.03元的月养老金,如果按照600元档次来算,不同年龄的农民缴费(或补缴)满15年的总共可获得127-131.06元①罗遐:《新型农村养老保险试点问题的实证研究》,《社会保障研究》2011年第1期。。这种比较低的养老金水平抵抗风险的能力也较弱。

(二)新农保试点中政府行为的描述性分析

新农保制度试点自2009年底开展以来,各级政府都很重视,积极采取行动,做好组织机构的设置、人员配备工作、政策宣传等工作,使新农保试点工作顺利开展。

农民对新农保制度的态度反映了政府行为中的制度设计情况。本次调查发现,超过一半的被访者对新农保制度持满意态度,其中“很满意”的占14.5%(参见表1),“比较满意”的占46.7%。选择“一般”的占32.9%,“不太满意”和“不满意”的占6%。均值为3.7(从“很满意”到“不满意”负向1-5级赋分),这表明试点地的农民对新农保制度总体看来是介于“一般”和“比较满意”之间。对新农保制度中保障水平的评价指标——养老保险能否解决养老问题的回答情况是:认为能够解决的仅为10.4%,有57.6%的受访者认为不能解决养老问题,另有32%的受访者选择“不清楚”。

表1 受访者对本地新农保制度的满意程度

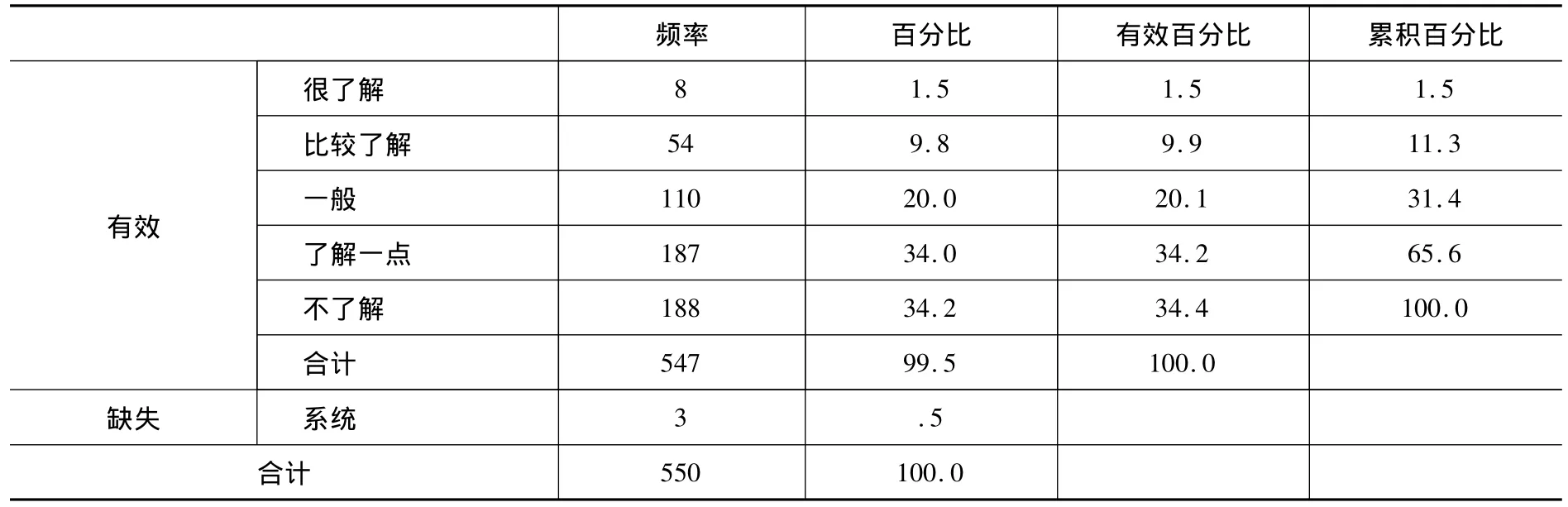

对新农保政策的了解程度反映了政府行为的政策执行情况。调研发现,对政策“比较了解”和“很了解”的受访者只占11.4%(参见表2),“了解一点”和“不了解”的超过2/3。均值为2.1(从“很了解”到“不了解”负向1-5级赋分),这说明农民对新农保政策总体的了解度不高,这在一定程度上影响了新农保试点的扩面工作。

表2 对新农保政策的了解程度

政府的财政补贴情况反映了政府的财政支持。在新农保实施过程中,各级政府都非常重视,公共财政预算安排专项资金支持新农保试点工作,体现在试点经办经费支出、工作人员的工资待遇支出和对养老保险基金补贴的支出等方面。其中关于补贴支出安排是:中央政府给予55元的“出口补贴”,作为基础养老金,地方各级政府根据情况给予参保农民不少于30元的财政补贴。2010年安徽省试点方案规定,省级财政对于参保缴费农民每年每人20元补贴,地方财政不少于10元补贴,并对于参保缴费农民予以激励性补贴措施。因为地方财政差异而导致补贴水平差异,调研的几个试点县中各级财政补贴最少的为91元,最高的为135元,均值为105.3元。

三、政府行为对农民参保选择影响的二元Logistic回归分析

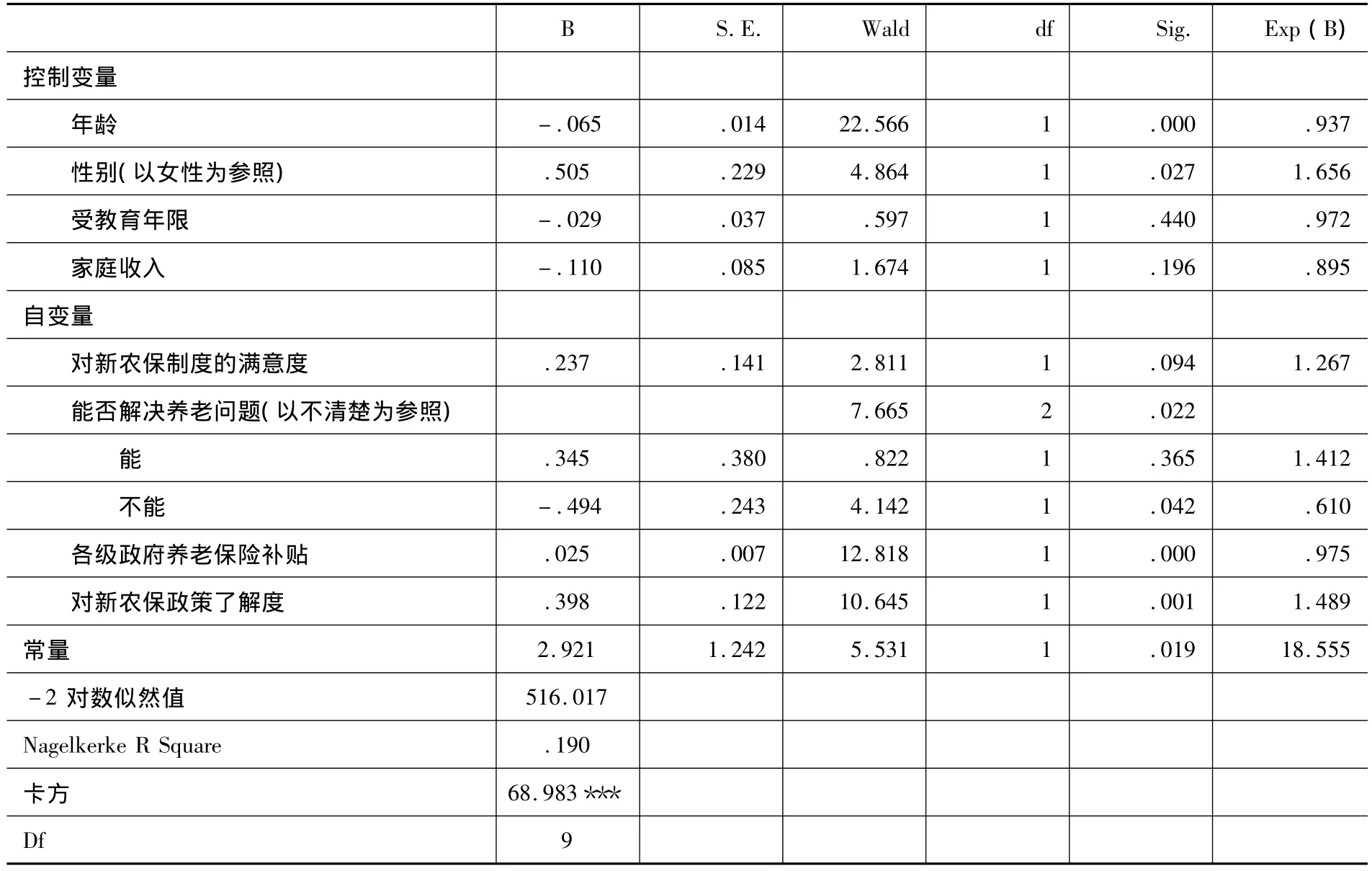

如前文所述,为探讨新农保试点中的政府行为对农民参保选择的影响,因变量为“是否参加新农保”(虚拟变量,0=否),自变量为“养老保险各级政府补贴”(定距变量)、“对新农保制度的满意度”(定序变量拟作定距变量)、“对新农保政策的了解度”(定序变量拟作定距变量)、“能否解决养老问题”(虚拟变量,0 =不清楚)。模型中引入可能对参保选择产生影响的年龄(定距变量)、性别(虚拟变量,0=女)、受教育年限(定距变量)和家庭收入(拟作定距变量)等控制变量。二元logistic模型分析结果见表3。

表3 各因变量对是否参保的Logistic回归模型分析结果

引入模型变量以后,整个模型具有统计学意义(p=0.000),模型预测准确率达到73.2%。在控制其它变量的情况下,自变量中“能否解决养老问题”、“各级政府养老保险补贴”、“对新农保政策的了解程度”3个变量通过了显著性检验(P<0.05),“新农保制度的满意度”也在90%的置信水平上通过了显著性检验。具体而言,养老保险政府补贴越多的试点地区、对新农保政策的了解程度越高、对新农保制度满意度越高的农民参保可能性越大;认为养老保险不能解决养老问题的农民参保可能性,是认识不清楚的农民参保可能性的0.61倍。此项研究结果与李强等的研究结论比较一致,他们的分析结果发现,关于政府职能的制度设计情况、参保是否应该有补贴、组织实施是否积极等变量对农民参保意愿都有不同程度的显著性影响①李强、薛兴利:《政府职能作用对农户养老保险参保意愿影响的实证分析——以山东省为例》,《山东农业大学学报(社会科学版)》2010年第2期。。

控制变量中的“年龄”和“性别”两个变量通过了显著性检验。具体而言,16-59岁之间的农民,年龄越大参保的可能性越大;反之,年龄越轻参保的可能性越小。男性农民参保可能性是女性农民参保可能性的1.656倍。控制变量中的“受教育年限”和“家庭收入”两个变量并没有通过显著性检验。这一研究结果与王媛的新农保制度下农民参保影响因素的研究结果比较一致,王媛利用2010年春节进行的一项大样本调查数据分析结果显示,性别和年龄通过了显著性检验且作用方向都是负的,受教育水平也没有通过显著性检验①王媛:《“新农保”参保影响因素分析——基于农户调查的Logit回归模型》,《农村经济》2011年第7期。,但是与老农保制度下的实证研究结果却不完全一致;张红梅等的研究结论是受教育程度和家庭年收入都与参保意愿有显著性影响关系②张红梅、杨明媚、马强:《现阶段阻碍农村社会养老保险制度发展的影响因素》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2009年第3期。,而李强等的研究结论则是性别、年龄和人均年收入对参保意愿都没有显著性影响③李强、薛兴利:《政府职能作用对农户养老保险参保意愿影响的实证分析——以山东省为例》,《山东农业大学学报(社会科学版)》2010年第2期。,而赵桂玲等得出结论是收入水平与参保意愿具有负向的显著影响关系④赵桂玲等:《河北省农村养老保险参保意愿的实证分析》,《特区经济》2009年第7期。。

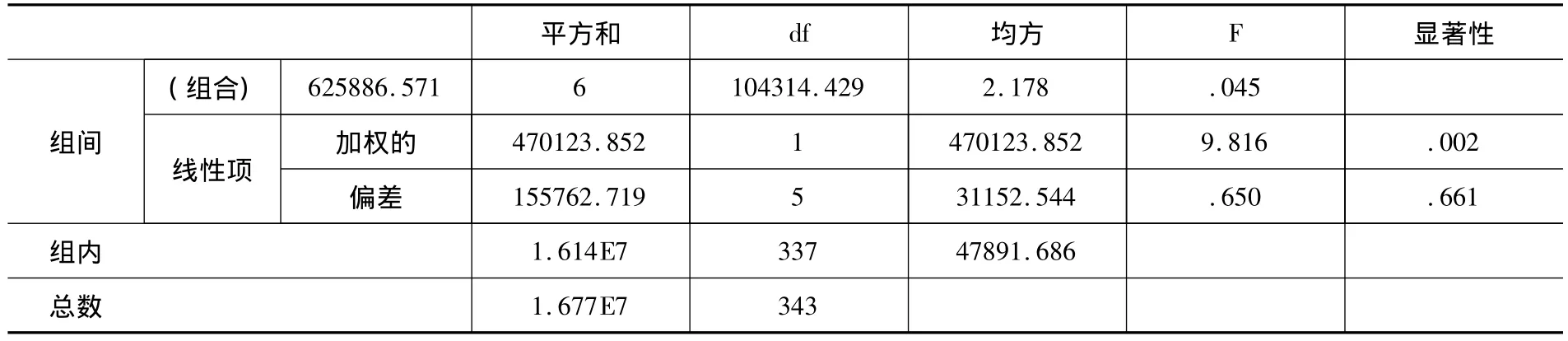

我们将对“家庭收入”这一变量对参保选择的影响作用做进一步分析。对于参加社会养老保险的农民来讲,社会养老保障能力的高低在一定程度上取决于缴费水平的高低,尽管上面模型分析结果表明,家庭收入对预测农民参保并没有通过显著性检验,但是并不能就此否定家庭收入对缴费水平的影响关系。表4利用方差分析检验收入对缴费水平的影响。结果显示,家庭收入与养老保险的缴费水平具有显著性影响。这表明,农民经济状况与缴费能力具有显著性影响。在模型中并没有通过显著性检验的原因很可能被其他因素的影响消减了。

表4 家庭收入对缴费水平的方差分析

四、结论与政策启示

(一)结论

以上研究表明,反映政府行为中制度设计情况的“对新农保制度的满意度”与“能否解决养老问题”,反映财政支持情况的“养老保险各级政府补贴”和反映政策执行情况的“对新农保政策的了解程度”等变量,与参保选择都具有不同程度的显著性影响关系。养老保险各级政府补贴越高,农民对新农保政策了解程度越高,农民参保的可能性越大。农民的收入与缴费水平有关,个人因素中的年龄也对农民参保选择产生正向影响作用、男性农民参保率高于女性农民,二者差异显著。根据以上结论,我们可以做出如下推论:

第一,制度设计愈加完善,新农保制度满意度就会提高,农民参保率也会提高;养老保险水平提高,认为不能解决养老问题的比例下降,则参保率提高。

第二,如果政府继续加大财政补贴,就会有更多的农民参加养老保险。但目前的问题是,地方政府的财政支持能力有限,尤其是中西部广大贫困农村地区,县级财政能力很弱,进一步加大养老保险的财政支持难度很大,因此,这就为现行养老保险的财务机制提出了挑战。

第三,如果政府部门及相关工作人员能够进一步加大宣传力度,让更多的农民对新农保政策有所了解,那么就会有更多的农民选择参保。

第四,如果农民认识提高,农民参保的年龄逆选择性会降低,女性农民参保比例会提高。

第五,家庭收入对缴费水平有显著性影响关系,所以如果农民收入提高,则有助于选择较高的缴费水平。

(二)政策建议

1.完善多元化筹资机制。研究结果发现政府补贴对农民参保具有正向影响作用,因此如果各级政府合理分工,加大新农保的财政投入,可以提高参保率。考虑到地方财政能力存在较大差异,中央政府和省级政府在给予财政支持时,要考虑到地方政府财政能力的这种差异,予以不同水平的“出口补贴”和“进口补贴”。同时,要建立多元化的筹资机制,积极引入社会参与机制,鼓励有经济能力的村集体为农民提供一定的参保支持,引导社会公益组织、企业和个人为农保基金筹资,拓宽筹资渠道,不仅可以避免养老保险的财政负担,也可有效地提高新农保的保障水平和参保率。

2.提升新农保的组织实施工作。研究结论表明,新农保的组织实施工作直接影响新农保政策实施的效果。提升新农保的组织实施工作应重点做好两个方面工作,第一,最基础的工作是要完善组织机构建设,理顺农村社会养老保险管理体制。合理配备与其业务相适应的管理和经办人员,加强经办人员业务素质的提高,并进行规范化的内部管理。第二,最关键的环节是要加强宣传,提供便捷服务。要让老百姓了解政策,让其感受到参保的便捷,从而自愿作出参保选择。调研发现,农民最能接受的宣传方式是“入户介绍”的方式,因此应积极发挥基层协理员在入户宣传方面的重要作用。适当的宣传方式和恰当的宣传时间是影响宣传效果的关键。

3.提高农民参保意识和缴费能力。新农保试点地的农民参保行为具有年龄的逆选择问题。其原因除了上文言及的政策宣传不到位外,还有养儿防老观念在一定程度上存在,以及对养老问题的认识不足等方面的原因。加强农村文化建设,积极引导转变养儿防老观念,对提高农民参保意识具有一定的积极意义。同时,只有具有缴费能力,农民才有可能作出参保选择,也才有可能选择较高缴费档次,政府在做好新农保试点工作的同时,需要想方设法增加农民收入,这样才能提升农民的缴费能力,新农保制度的可持续发展才有着落。

另外,应完善制度设计,让农民对新农保制度满意,以完善的制度吸引更多的农民参保;应提高养老保险的保障水平,使认为不能解决养老问题的比例下降,使农民对新农保的保障水平有正面认识,从而有效提高参保率,使新农保扩面工作顺利推进。