立足原理 比较异同 突破迁移——“氢氧化钠变质问题”的教学设计与反思

王晨敏

(如皋市外国语学校 江苏 如皋 226500)

一、问题提出

有关“氢氧化钠变质问题”一直是初中化学的难点,但又是中考的热点,它的命题设计源于教材,高于教材,经创新设问、缜密改编而成。命题的核心常常围绕:变质的原因是什么? 如何证明已变质? 是完全变质还是部分变质? 如何除去变质产生的新杂质? 甚至还要计算样品的变质程度。尽管通过多次练习,多次讲解,我们还是发出学生怎么还出错的怨言和无奈。

今年是如皋义务教育优质均衡师资调配的第一年,笔者面对着一批大多来自城郊的学生,不少是留守少年和进城务工子女。他们对很多知识缺乏从感性认识到理性认识的历程,心理学研究表明:学生通过充分调动各种感官而获得的知识或技能最扎实。因此,教学中的难点内容,尽量结合生活实际,对比不同物质的不同性质,让学生动手操作探究过程来达成基本目标,再通过“比较异同”找到突破迁移的思路。

二、教学过程

教学引入:实物投影展示三只苹果,一只新鲜完好、一只有些黑斑点、一只全腐烂。

生:(热情高涨、七嘴八舌)纷纷回答1 号好的、2 号有点变质、3 号完全变质。

教学环节1:理论对比,实验探究,判断氢氧化钠是否已变质

师:实物展示两只表面皿:1 号盛有久置的氢氧化钠固体、2 号放上刚从试剂瓶取出的氢氧化钠,观察对比,说出现象。

生1:1 号潮解变质了,2 号没变质。

生2:错。潮解是吸收空气中的水分,不是与水反应,这是物理变化。变质是化学变化。

生3:其实,氢氧化钠在空气中不仅易潮解,而且还与空气中的二氧化碳反应。

生4:此时能看出1 号潮解了,但似乎看不出它是否变质了?

师:同学们观察、分析得都不错。看不出现象的原因有多种,一是确实没有发生反应,二是反应得太慢,三是有些反应本身就没有明显的实验现象,譬如:前面学习借助酚酞溶液判断反应的发生。那究竟氢氧化钠有没有变质呢? 该如何证明呢?

生1:(急中生智) 那我们也取1 号物质溶于适量的水,滴加酚酞,如果不变红,证明没有氢氧化钠。

生2:(立即反驳)那要像3 号苹果一样,氢氧化钠全部变质才行。如果还有一部分氢氧化钠,滴加酚酞肯定是变红的。

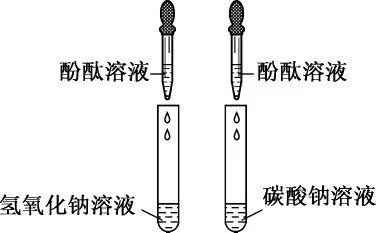

师:同学们分析得似乎都有道理,先请同学们观察下面一组对比试验:

生:(恍然大悟) 溶液都变红,原来NaOH 溶液和Na2CO3溶液都显碱性,用酚酞无法证明NaOH 是否变质。

师:很好! 今天老师为每组提供一瓶“NaOH 溶液”,不知是否变质? 请各活动小组围绕生1 的原理,先设计实验方案,再动手操作,认真观察实验现象。

(同学们热情高涨,逐一认识实验台上提供的多种药品,画出各自设计的装置图,操作,观察,讨论,记录。)

成果展示:

生1: 取样滴加稀盐酸,出现气泡,证明样品中有Na2CO3,说明NaOH 溶液已变质。(很多同学点头赞同)

生2:我们小组滴加稀硫酸,现象也一样,也能说明问题。

生3:取样滴加Ca(OH)2溶液,有白色沉淀产生,只有Na2CO3才会和它反应,说明NaOH 溶液已变质。

生4:我们滴加Ba(OH)2溶液,现象一样,也说明NaOH 溶液已变质。

生5:取样滴加BaCl2,有白色沉淀产生,说明NaOH溶液已变质。

(这时,部分同学流露质疑的表情)

生6:万一BaCl2和NaOH 反应呢?

师:想得很周到,但是BaCl2和NaOH 会不会发生复分解反应?

生1:肯定不会,因为没有沉淀、气体、水生成。刚才的顾虑是多余的。

生2:我想取样滴加CaCl2溶液或Ba(NO3)2溶液或Ca(NO3)2溶液都有白色沉淀生成,都能证明。

师:非常棒! (这会儿又有同学跃跃欲试,机会一定要留给学生)

生:这会儿我还滴加了MgCl2溶液,也有白色沉淀,行不行?

(由于当时学生对酸、碱、盐知识还不够熟练,这样的问题顿时把整个高涨的课堂陷入了短暂的沉思)

生: 不行。MgCl2不仅和NaOH 反应生成白色沉淀Mg(OH)2,也和Na2CO3反应生成的MgCO3微溶,也会有一部分沉淀,无法证明沉淀是由哪个反应得到的,也就无法证明NaOH 溶液已变质。

师:(我为学生的创新思维及严谨的对比分析翘起大拇指)。总结下来是不是可以用不同类别的物质证明Na2CO3的存在?

(学生对刚才讨论得出的合理方案进行归类)

酸:盐酸、稀硫酸

碱:Ca(OH)2、Ba(OH)2

盐:BaCl2、CaCl2、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2

教学环节2:探究样品的具体成分

师:请问你们试剂瓶中溶液中的溶质是什么呢?

生: 应该有三种可能: ①全部是Na2CO3②既有NaOH 也有Na2CO3③全部是NaOH

师:小强对猜想②设计了如下实验(见下表):

(投影上述实验方案,小组讨论,评价是否合理并说明理由。)

实验步骤 实验现象 实验结论及相关反应方程式a.取少量固体样品于试管中,加入适量稀盐酸有大量气泡产生样品中有Na2CO3,化学方程式为:b.另取少量固体样品于试管中,加入适量水溶解,并滴入几滴酚酞试液酚酞试液由无色变为红色样品中有NaOH

生:一致认为不合理,第一步实验说明少量固体样品肯定有Na2CO3,Na2CO3溶液显碱性,那原样品溶于水,滴加酚酞溶液肯定会变红。

生1: 那我们取a 反应后的溶液,滴加几滴酚酞溶液,如果变红,证明样品中有NaOH。

(方法改进,立即被不少同学认可,但也有部分同学在摇头看,表示质疑。)

师:请一位同学上来演示实验。

(同学们发现,酚酞并没有变红。)

生1:其实,盐酸在与Na2CO3反应时也与NaOH 反应。因此,用了盐酸无法判断是否有NaOH。

师:非常好! 为此,证明Na2CO3的时候,不能影响NaOH。请小组继续讨论实验方案证明样品溶液中既有NaOH 也有Na2CO3。

(通过对投影中小强方案的评价,组内讨论有了切入点,而且在不同物质中比较,激活了学生的思维火花。)

成果展示:

生:1:取样于试管中滴加过量的CaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明有Na2CO3,再向试管中滴加几滴酚酞,溶液变红,证明有NaOH。

生2:取样于试管中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明有Na2CO3,再向试管中滴加几滴酚酞,溶液变红,证明有NaOH。

生3:取样于试管中滴加过量Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成,证明有Na2CO3,再向试管中滴加几滴酚酞,溶液变红,证明有NaOH。

生4:取样于试管中滴加过量Ba(OH)2溶液,有白色沉淀生成,证明有Na2CO3,再向试管中滴加几滴酚酞,溶液变红,证明有NaOH。

师:很好! 这四种方案得出的预期现象都相同,但是否都合理呢?

生1:3、4 两种不行,Ca (OH)2、Ba (OH)2与Na2CO3反应时有NaOH 生成,干扰了原样品中NaOH 的确定。(有些小组恍然大悟,纷纷点头,又有学生跃跃欲试。)

生2:1、2 方法中CaCl2溶液过量一点好,必须确保Na2CO3全反应,如果剩余它也显碱性,滴酚酞溶液也变红。(老师建议把掌声送给他们,又有学生举手。)

生3:刚才讨论过Ba(NO3)2、Ca(NO3)2可以代替BaCl2、CaCl2,效果一样。酚酞溶液也可用CuCl2、FeCl3代替,让OH-与Cu2+、Fe3+结合产生沉淀。

师:非常好! 下面请小组整理方案,结合供给的药品选两种方法进行实验。

师:好!同学们的基本操作比较到位。但我意外发现两个小组在第二步滴加酚酞时,溶液没有变红,这说明了什么?

生:说明它完全变质,样品里只有Na2CO3。

师:看来是一举两得,针对不同的猜想,采取相同的实验操作,描述不同的实验现象得出不同的结论,这种思维方法在很多探究题中值得借鉴。

教学环节3:如何除去杂质

提出这一问题,立即得到学生的回应,为了不引入新的杂质离子,用适量的Ca(OH)2或Ba(OH)2溶液。由此可见,对比不同的实验目的,要根据不同的原理选择合理的方案。

教学环节4:变式训练 突破迁移

(2010 南通)魔术“吹气生火”。用棉花将一种淡黄色的固体包裹其中,将一根长玻璃管插入棉花团中吹气,稍后棉花团剧烈燃烧起来。同学们为了揭开这个魔术的秘密,进行了如下探究。

【相关信息】①淡黄色固体成分是过氧化钠(Na2O2)。②吹出的气体主要成分有氮气、二氧化碳和水蒸气。③过氧化钠与氮气不反应。

【提出猜想】同学们发现残留固体呈白色,对该固体成分进行猜想:

猜想Ⅰ:固体成分是Na2CO3,CO2参加反应。

猜想Ⅱ:固体成分是NaOH,H2O 参加反应。

猜想Ⅲ:固体成分是____,CO2和H2O 均参加反应。

【实验探究】 同学们在老师带领下用足量且潮湿的CO2气体通入过氧化钠粉末中,充分反应后,取白色固体于试管中配成溶液,设计实验对猜想进行验证。

验证Ⅰ:向溶液中滴加稀盐酸,发现有气泡产生。有同学认为固体成分仅含有Na2CO3。

验证Ⅱ:蘸取少量溶液滴到pH 试纸上,与标准比色卡比较,pH 大于7,有同学认为固体是NaOH。请问此结论是否正确? ____(填“正确”或“错误”),原因是:____。

验证Ⅲ:先向溶液中加入足量的____溶液,看到白色沉淀产生,写出反应方程式 ____ ;然后向上层清液中加入____溶液,看到溶液呈红色,验证了猜想Ⅲ是正确的。

【实验反思】由验证Ⅲ的结果可知,验证Ⅰ的结论错误,因为它不能排除____的存在。

此题虽然题干新颖,但重点环节的实质与氢氧化钠的变质问题几乎相同。绝大数学生很快解决了此问题。验证了这堂专题复习课的高效结果。

三、教学反思

整个教学过程中,通过引导、激活学生已有的知识,让学生有话可说、有事可做、有疑点可提。在实验探究中立足原理、比较异同,操作时又无形地增设了对比实验,增强了实验的直观性,学生的趣味性;也增强了学生感性认识上升到理性认识的历程,进而学会自主地从实验的对比中去不断探索科学的真理。在环环相扣的对比中为学生增设思维的台阶,便于知识的掌握、巩固及迁移,弥补教材实验的不足。