中国古典诗歌中的地理学

江苏省苏州市十中(215006) 李继文

中国古典诗歌中的地理学

江苏省苏州市十中(215006) 李继文

中华文化源远流长、博大精深,诗歌是中华文化的代表性形式。《尚书·虞书·舜典》中说:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。永者,咏也。发心声以文字,即为诗;谐声和律,歌之以咏志”。而每个人都生活在特定的地理环境之中,其心声、心志必然受到该地理环境的影响,其诗歌也必然带着地理环境的烙印。在浩如烟海的中国诗歌中有很多都有关于某种地理现象或地理事物的描述。下面就从现代地理学角度,选取一些代表性的诗篇加以辨析、论证。

方位篇

任何一个人、任何时候都只能生活在一个地点,与其他事物、其他地点就有方位差异,反映在诗歌中就有相对方位的描述。

例如我国最早的诗歌总集《诗经》中就有许多关于地理方位的描述。《邶风·简兮》中有句“山有榛,隰有苓。云谁之思?西方美人。彼美人兮,西方之人兮”。邶(bèi),是周代诸侯国名,在今河南省汤阴县东南,而西方是指周朝宗室,今西安,诗中赞美的“美人”是来自西周王室的舞师,所以说他是西方美人(见上图)。 在《卫风·硕人》中有句“河水洋洋,北流活活”,从上图可以看到卫国位于当时黄河的拐弯处,既然黄河浩浩荡荡向北流,说明那时的黄河也像今天一样是注入渤海的,而不像明清时代,黄河是夺淮河而注入黄海。在唐诗中描写方位的章句就更多了。李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,黄鹤楼在今天的武汉,位于长江中游,扬州有瓜洲渡与长江相通,位于长江下游,长江东流,故曰“西辞”。 王维的《渭城曲》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”。 渭城:就是咸阳,阳关:古关名,在甘肃省敦煌西南,由于在玉门关以南,故称阳关,是出塞必经之地(见下图)。由渭城向西进入河西走廊,距海渐远,降水减少,气候逐渐变干,植被稀少,人口密度锐减,所以遇到老朋友的几率很小。

对地理方位的描述与今天地理科学最吻合的莫过于隋炀帝《泛龙舟歌》中两句:“借问扬州在何处,淮南江北海西头。”扬州确实位于淮河以南、长江以北、黄海以西。

对地理位置的战略意义认识最深刻、表达最准确的当属王勃在《滕王阁序》中对南昌地理位置的表述:“豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。”滕王阁在今江西省南昌市。南昌,为汉代豫章郡治。洪都:汉豫章郡,唐改为洪州,设都督府。古人习惯以天上星宿与地上区域对应,称为“某地在某星之分野”。据《晋书·天文志》,豫章属吴地,吴越扬州当牛斗二星的分野,与翼轸二星相邻。翼、轸,星宿名,属二十八宿。衡指衡山,此代指衡州(治所在今湖南省衡阳市)。庐指庐山,此代指庐州(治所在今江西省九江市)。因豫章在三江上游,如衣之襟,故称。三江指太湖的支流松江、娄江、东江,泛指长江中下游的江河。五湖在豫章周围,如衣束身,故称。五湖一说指太湖、鄱阳湖、青草湖、丹阳湖、洞庭湖,又一说指菱湖、游湖、莫湖、贡湖、胥湖,皆在鄱阳湖周围,与鄱阳湖相连。以此借为南方大湖的总称。蛮荆,古楚地,今湖北、湖南一带。引即连接。瓯越,古越地,即今浙江地区。古东越王建都于东瓯(今浙江省永嘉县),境内有瓯江。这几句诗文凸显了洪州(南昌)地理位置的重要性,作为战略要冲,自古以来就是兵家必争之地。从朱元璋与陈友谅的鄱阳湖之战,到太平天国的湖口之战,再到八一南昌起义都充分证明了这一点。

地形篇

中国是多山的国家。从地形类型来看,高原、山地、丘陵、盆地、平原齐备;从地势起伏来看,西高东低,呈阶梯状。世代居住其间的中华儿女对这种地理特征很早就有所认识、有所总结,这在很多古代诗歌中都有体现。

在《诗经·小雅·鹿鸣之什·天保》中有“如山如阜,如冈如陵”的诗句,连续列出了四种地貌类型:山,指高耸的山地;阜指土山;冈指山脊 , 山高处像兽脊凸起的部分;陵指大土山。可见当时人们对山这种地形有了较细致的区分。

我国西部地区多高大山脉,这些高山海拔都在4000米以上,但往往横亘在宽大的高原、盆地之上,所以相对高度并不大,内部起伏较小,很多都能骑马而上,所以就有了“远看是山,近看是川”的说法。

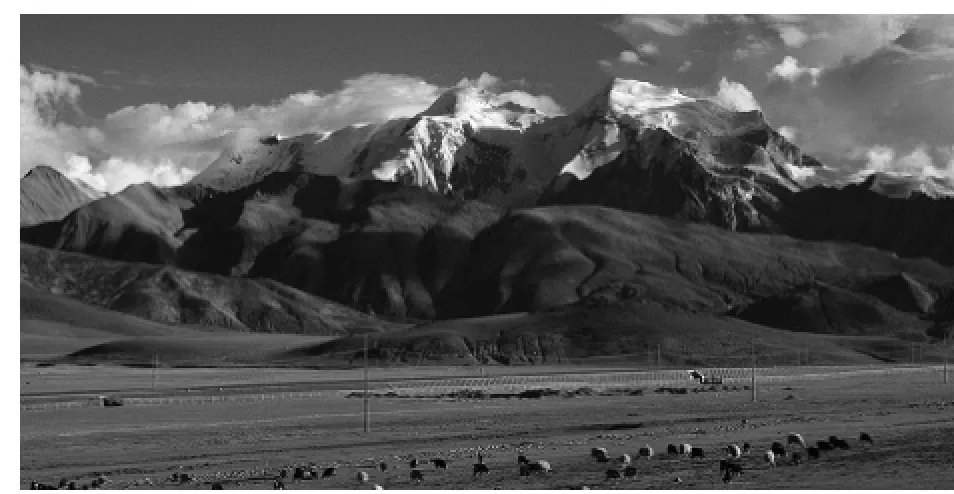

青藏高原雪山

李白在《将进酒》中的第一句“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,黄河发源于青藏高原的巴颜喀拉山脉,最高峰海拔5369米,地势非常高,气温相当低,海拔高度5000米以上山峰的积雪终年不化,诗人用“天上来”形容黄河发源地之高。

北朝民歌《敕勒川》歌咏北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情:“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。 天苍苍, 野茫茫, 风吹草低见牛羊。”敕勒川指敕勒族居住的平川,穹庐是游牧人住的圆顶毡帐,形状像蒙古包。“敕勒川,阴山下”,说出敕勒川的地理位置。阴山是绵亘塞外的大山,草原以阴山为背景,给人以壮阔雄伟的印象。“天似穹庐,笼盖四野”,环顾四野,天空就像寄大无比的圆顶毡帐将整个大草原笼罩起来。“天苍苍,野茫茫”,天空是青苍蔚蓝的颜色,草原无边无际,一片茫茫,这是内蒙古高原辽阔坦荡地形特征的真实写照。末句“风吹草低见牛羊”,境界便顿然改观:清风吹过,草浪动荡起伏,在牧草低伏下去的地方,才有牛羊闪现出来,整个草原充满勃勃生机。

阴山下的内蒙古草原

而我国东部多低缓丘陵,之中也耸立着少数较高的山峰,虽然其绝对高度只有1000~2000米,但因其下临平原或低缓丘陵,所以相对高度较大,显得很雄伟险峻,真如“鹤立鸡群”,加之靠近海洋,气候湿润,植被茂盛,景色秀丽,自古以来都备受游人墨客的赞赏,留下无数诗篇。东部最有代表性的名山就是华夏传统文化中的五岳。论景观,五岳又各具特色:东岳泰山雄、南岳衡山秀、西岳华山险,北岳恒山奇,中岳嵩山奥。东岳泰山巍峨陡峻,气势磅礴,被尊为五岳之首,孔子曾有“登泰山而小天下”之叹,而唐代诗人杜甫则写下了“会当凌绝顶,一览众山小”的豪言壮语。南岳衡山地临湘水之滨,林木苍郁,景色幽秀,享有“五岳独秀”的美名。西岳华山,险居五岳之首,“自古华山一条路”,登临犹比上天难,不吃豹子胆,只能望峰叹。北岳恒山则山势陡峭,沟谷深邃,交通不便,偏是深山藏宝,“悬空寺”便隐匿其中。中岳嵩山雄险有之,奇秀有之,似乎突出在一个“奥”字上:在嵩山留下了覆盖经济、文化、艺术、宗教、科技全方位博奥精深的历史文化遗产,“佛、道、儒”三教荟萃,“天、地、人”竞相生辉,“山、寺、貌”互补争艳。

四大佛教名山——山西五台山、四川峨眉山、安徽九华山、浙江普陀山,它们与道教名山——四川青城山、江西三清山、湖北武当山等都是我国著名的风景名胜,是宗教孕育、发展的依托,是人文与自然和谐相处、天人合一的典范,而且都具备一个共同特征:深山藏古寺,是远离尘世喧嚣、追求精神清净的圣地,至今仍为人们所向往。

李白在《蜀道难》中用“西当太白有鸟道,可以横绝峨嵋巅”来形容蜀道途中的秦巴山地的高,用“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀缘”来喻其地势险峻。

李白的《早发白帝城》:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,白帝城在今天重庆市奉节县,江陵即今天湖北省的沙市。全诗形象描绘了长江三峡的壮丽美景和船舶下行的速度之快。这是因为三峡地处我国地势的二、三级阶梯转折处,地势落差大,水流急,故“一日千里”;三峡的形成是由于长江流水侵蚀切割,穿越巫山,属于V字型深切河谷,所以才有两岸高山夹峙、猿声不断的景象。

对山地地形进行艺术化描写最生动的应数唐代韩愈的《送桂州严大夫同用南字》,其中的“江作青罗带,山如碧玉簪” 描写了桂林山水的极致——漓江山水的景色,漓江位于广西壮族自治区东部,属珠江水系。漓江两岸的山峰挺拔,形态万千,石峰上多长有茸茸的灌木和小花,远远看去,若美女身上的衣衫。江岸的堤坝上,终年碧绿的凤尾竹,似少女的裙裾,随风摇曳,婀娜多姿。最可爱的是山峰倒影,几分朦胧,几分清晰。江面渔舟几点,红帆数叶,从山峰倒影的画面上流过,真有“分明看见青山顶,船在青山顶上行”的意境。百里漓江的每一处景致,都是一幅典型的中国水墨画。

对中国山地分布格局认识比较准确的是辛弃疾的《菩萨蛮·

书江西造口壁》,其中有“西北望长安,可怜无数山”之句。造口即今天江西皂口镇,在万安县西南。当时辛弃疾任江西提点刑狱,驻节赣州,登郁孤台而写下这首词。西安确实在皂口的西北方向,从江西皂口向西安望去,中间确是千山万水、重重阻隔。

此外,通过相隔千百年的诗歌对比,我们还可以找出地形变迁的轨迹。例如在《诗经·魏风·伐檀》中唱到:“坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟漪”,这说明在2000多年前的春秋战国时期,魏国附近的黄土高原还是植被茂盛,山清水秀的,黄河含沙量也不大。自秦汉以后,由于大兴土木、连年战争、过度垦荒,森林植被被大量砍伐,地表受流水侵蚀,逐渐失去了肥沃的表面土层,土壤肥力逐渐下降,植被生长慢,气候变得干旱,地面被流水侵蚀形成沟谷,沟谷不断加深扩大,最终形成千沟万壑的景观。南北朝时期梁朝的诗人范云在《渡黄河诗》中就已经写到“河流迅且浊,汤汤不可陵”,“寄言河上老,此水何当澄?”此时的黄河不再是“清且涟漪”,而是混浊不堪、令人担忧了。

到了唐朝,刘禹锡在《浪淘沙》中描写的则是“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”,意思是:万里黄河弯弯曲曲挟带着泥沙,汹涌的波涛如同来自天涯。今天的黄河水质混浊,河水中泥沙含量为世界之最,每年“运输”的泥沙在16亿吨以上,下游的年泥沙淤积量约4亿吨。以致在下游平原段形成了独特的地上河。如今河南开封一段,河床几乎与开封铁塔同高,黄河成了黄涛滚滚的“悬河”。

气候篇

气候和地形是决定地理环境特征的两个基本因素。由于我国南北方向上的纬度跨度大(近50°)、东西方向上离海远近差异达5000多千米,加之地形多样、起伏显著,因而形成了复杂多样的气候。我国气候的南北差异、东西差异、垂直差异都很明显。气候是对多年天气变化的概括,是相对稳定的,而天气是大气瞬时的物理状况,如阴晴、云量、气温、气压、湿度、风向、风力等,天气是多变的。每个地球人都生活在大气圈中,对天气和气候都会有深刻的感受。在几千年的中国古典诗歌中涉及到天气和气候描述的诗句数不胜数,有的还非常符合现代地理学规律。

在《诗经·邶风·北风》中有“北风其凉,雨雪其霏”“北风其喈,雨雪其霏”,意思是北风刺骨呼啸,雨雪飘飘纷飞。邶国位于黄河中游,属于典型的温带季风气候,冬季受西北季风影响大,常有冷空气南下,形成冷锋,出现大风、降温、雨雪天气。

在《诗经·小雅·采薇》中有“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”,意即:当初出征时杨柳青青随风摇曳;如今战罢归来,大雪纷纷漫天飞。在此中可以看到明显的气候季节差异,冬夏温差大、植被季相变化大,也反衬出战事之持久与艰苦。

对气候的季节变化而引起的物候季节变化、农事活动季节变化、生活场景季节转换描写最详细的古诗要数《诗经·豳风·七月》。豳(bīn)国位于今天陕西中部、西安西北方,也属于温带季风气候,与温带大陆性气候区较接近,因而其气候的大陆性也很明显了,年温差超过40℃,降水更集中,因而受其影响下,当地的物候现象、农业生产、居民生活的季节性更明显。全诗篇幅较长,归纳如下:四月:秀葽(远志结籽)。五月:鸣蜩(知了叫);斯螽动股(蚱蜢展腿)。六月:莎鸡振羽;食郁(李)及薁(葡萄)。七月:流火(火星西落);鸣鵙(伯劳鸟叫了);(蟋蟀)在野;亨葵及菽(煮葵和豆);食瓜。八月:萑苇(割芦苇);载绩(纺麻);其获(收获);(蟋蟀)在宇(屋檐下);剥枣(打红枣);断壶(摘葫芦)。九月:授衣(缝制冬衣);(蟋蟀)在户(进门口);叔苴(拾麻籽);筑场圃(修打谷场);肃霜(降霜)。十月:陨萚(落叶);(蟋蟀)入我床下;穹窒熏鼠,塞向墐户(堵塞鼠洞熏老鼠,封好北窗糊门缝);曰为改岁,入此室处(新年将到,住入此室);获稻;为此春酒,以介眉寿(酿成春酒美又香,为了主人求长寿);纳禾稼(装粮入仓);涤场(打扫谷场)。一之日(十一月即冬月):觱发(寒风吹);于貉(猎貉);取彼狐狸,为公子裘(做皮袄)。二之日(十二月即腊月):栗烈(天寒地冻);其同(猎人聚合);载缵武功(操练武功);凿冰冲冲(凿冰咚咚响——河湖已封冻)。三之日(正月):于耜(修锄犁);纳于凌阴(藏冰于窖)。四之日(二月):举趾(抬脚,意即下地耕种);其蚤,献羔祭韭(二月开初祭祖先,献上韭菜和羊羔)。蚕月(三月):条桑(修剪桑树),取彼斧斨(拿来斧子),以伐远扬(伐掉长枝),猗彼女桑(攀着细枝摘嫩桑叶)。以史诗般的气势记述自然现象的季节变迁和农家一年中的劳作艰辛,以时间为线索将农家生产、生活的方方面面展现出来,在古代诗歌中恐怕无出《七月》之右者,也是研究我国气候变迁、古代农业生产状况、古代民俗特点的重要史料。

对天气阴晴成因有所揭秘的要数范成大的《四时田园杂•四十四》:“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴。笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明”。镜面平,形容打稻的场地平如镜。轻雷动指打稻的响声如雷。连枷,是一种竹制的农具,使谷壳脱去,有长柄,上以轴转动枷板,举柄挥枷,旋转击谷。该诗描述了农民趁晴抢收的场景,其中“霜晴”二字道出了晴与霜的因果关系:当春末秋初天气晴朗时,次晨必有霜冻。北魏贾思勰在《齐民要术》中也记载有天气谚语“天雨新晴,北风寒切,是夜必霜”。这是因为大气对太阳辐射电磁波的吸收和散射有选择性,晴朗的白天,大气削弱作用小,太阳辐射大部分到达地面,因而白天的气温较高;到了夜晚,天仍晴朗,大气中的云汽很少,大气吸收的地面辐射就较少,大气逆辐射也弱,对地面的保温作用就弱,气温下降就快,近地面最低气温也比较低,接近0℃以下,造成空气中的水汽直接凝结成冰晶,并凝聚在植物或地物表面上形成一层白色的霜,称为霜冻。

连枷

《白雪歌送武判官归京》是唐代诗人岑参公元754年(天宝十三年)在轮台写的一首送别诗,前四句是“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。 胡天:指塞北的天空,大致是今天的内蒙古高原地区。梨花:春天开放,花作白色,这里比喻雪花积在树枝上,像梨花开了一样。内蒙古地区属于温带大陆性气候,其气温季节变化很大,冬半年时间长,在农历8月就会出现下雪天气,这是因为大陆热容量小,冬半年冷却快,西北季风势力强,南侵早,形成冷锋下的暴风雪天气。即使在现在的东北、内蒙古中北部,每年冬季的第一场雪也大致出现在国庆节前后,农历仍属8月。

我国地域辽阔、气候复杂多样,在很多地方出现了一些特殊天气,如梅雨、伏旱、台风、巴山夜雨等,在古代诗歌中也有描述。我国初夏季节的江淮流域,总有一段较长的阴雨天气,时值梅子初熟,故称梅雨,又因空气湿度大,百物生霉,也称霉雨。其成因主要是由于冷暖空气势均力敌,形成久滞徘徊的江淮准静止锋,造成连续性降水。宋朝赵师秀在《有约》中对梅雨天气特点有两句形象的描述:“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。”

台风是发生在北太平洋西部热带洋面上的一种很猛烈的大风暴,台风造成的灾害以狂风和暴雨最为显著,有时会引起风暴潮,使海水倒灌。台风中心附近风力经常在十级以上,并有暴雨,在海洋上能掀起山岳般的巨浪。陆游在退居故乡绍兴时曾写过一首诗《大风雨中作》,对台风来临时的天气有真切的描写:“风如拔山怒,雨如决河倾。屋漏不可支,窗户俱有声。乌鸢堕地死,鸡犬噤不鸣。”这次大风雨,据原注发生于“甲寅八月二十三日夜”,而农历八月,是浙东沿海台风活动最频繁的月份,这次“如决河”般的大风雨,应该是强台风过境时出现的。时至今日,我们读这首诗时还能感受到台风的强大威力。

《夜雨寄北》是晚唐诗人李商隐身居遥远的异乡巴蜀写给身在长安的妻子的一首抒情七言绝句:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”当时李商隐在东川(今四川三台)节度使柳仲郢的幕府中担任书记(相当于现在的秘书)之职,他的妻小却远在长安(今陕西西安),长安在巴蜀东北,故称寄北。诗中两次出现“巴山夜雨”,这充分说明夜雨是巴蜀之地的一种常见天气现象。从地形上看,三台紧靠大巴山地,那为什么山区往往夜里下雨呢?这要从山谷风效应说起。在高山地区,白天,山坡接受太阳光热较多,成为一只小小的“加热炉”,空气增温较快;而山谷上空,同高度上的空气因离地较远,增温较慢,于是山坡上的暖空气不断上升,并在上层从山坡流向谷地,谷底的空气则沿山坡向山顶补充,这样便在山坡与山谷之间形成一个热力环流。下层风由谷底吹向山坡,称为谷风。到了夜间,山坡上的空气受山坡辐射冷却影响,“加热炉”变成了“冷却器”,空气降温较快、气温低;而谷地上空,同高度的空气因离地面较远,降温较少、气温高。于是山坡上的冷空气因密度大,顺山坡流入谷地,谷底的空气因汇合而上升,并从上面向山顶上空流去,形成与白天相反的热力环流。下层风由山坡吹向谷地,称为山风。如果空气中有足够的水汽,夏季顺坡而上的谷风常常会因“高处不胜寒”而冷凝,成云致雨,称为地形雨,这对山区树木和农作物的生长很有利;夜晚,谷底上升的空气也会冷却,形成阴雨。受地形影响,人类主要居住在地势较平坦的谷底,所以常常遇到夜雨天气。

我国气候南北差异显著,这在唐代诗人张九龄的《感遇》(四)中有明确的表述:“江南有丹橘,经冬犹绿林。岂伊地气暖, 自有岁寒心。”张九龄是广东韶关人,这里属亚热带季风气候,发育了常绿阔叶林,四季长青,橘子是其代表性水果,他到都城长安为官,也感受到了长安温带季风气候更明显的四季更替,夏季绿树如茵、冬季却草木凋零,因而会有此吟诵。他也对这种南北差异的成因作了探究:这并非是因为那里的气候温暖,而是它本身具有耐寒的禀性,这与现代地理学、生物学就相违了,这也可能是他为了表达了自己因正直而遭贬逐的悲愤之情,显示自己要像丹橘和松柏一样具有耐寒的节操而故意错位表达的。这种自然景观的南北差异就是现代地理学的赤道到两极的差异,也叫纬度地带性。

我国东临太平洋,西部深居亚欧大陆内部,距海远近的差异也造成了气候的东西差异。唐代王之涣的《凉州词》中有两句对此特征有所反映:“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”意思是说, 何必用羌笛吹起那哀怨的杨柳曲去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!用现代地理学观点来看,玉门位于河西走廊西段,属于温带大陆性气候,远离海洋,受夏季风影响很小,降水稀少,所以植被稀疏,更不要说杨柳发芽了。而都城长安位于玉门东面1000多千米,属于温带季风气候,年降水量大于400mm,每年春天4、5月杨柳都能如期抽芽。这种自然景观的东西差异就是现代地理学的沿海到内陆的差异,也叫经度地带性。