马克思主义哲学中国化是马克思主义中国化的哲学结晶

刘林元

(南京大学哲学系,南京 210093)

马克思主义哲学中国化是马克思主义中国化的哲学结晶

刘林元

(南京大学哲学系,南京 210093)

马克思主义哲学中国化不是将马克思主义哲学概念、体系直接“移植”到中国并结合中国实际“改造”、“变形”后的理论形态,也并非在中国从事纯粹学理性的马克思主义哲学研究;而是坚持马克思主义理论的“整体”与中国具体实践相“结合”,是对实践过程中产生的“复合型经验”的分学科(哲学层面)总结。毛泽东哲学就其生成机制、基本特点,抑或主要内容而言,都集中彰显了马克思主义哲学中国化的鲜明特质,是马克思主义哲学中国化的典型代表。无特定哲学体系、围绕实事求是思想路线、强烈现实针对性是马克思主义哲学中国化的本质特征,而在中国的马克思主义哲学则主要侧重于脱离实际的纯粹学理性推究,无关革命与建设实践经验的总结,无关实事求是思想路线的理论论证;因此,不能混淆二者之间的本质区别。

毛泽东哲学;马克思主义哲学中国化;在中国的马克思主义哲学

马克思主义哲学中国化是马克思主义中国化的重要组成部分,在马克思主义中国化的整体理论构架中占据极其重要地位。然而,缘于不同理论视角,学界在关于马克思主义哲学中国化的讨论中,尚未形成统一意见。有许多学者认为,马克思主义哲学中国化就是马克思主义哲学在中国的传播与运用过程,是马克思主义哲学与中国文化、中国实际相结合的过程。我们以为,上述观点未能清楚揭示马克思主义哲学中国化的生成机制,缺乏对马克思主义中国化历史进程中实践经验的哲学总结。毛泽东哲学是马克思主义哲学中国化的典型代表,因此,不妨从毛泽东哲学的形成及其本质特征、内容出发,探寻马克思主义哲学中国化的真实理论内涵。

一、马克思主义中国化与马克思主义哲学中国化

马克思主义中国化与马克思主义哲学中国化是全然不同的概念,两者之间的区别并非有无“哲学”二字的差异。马克思主义哲学中国化不是直接将马克思主义哲学概念、体系运用于中国具体实际并进行“转型”操作的理论成果,而是生发于马克思主义中国化的历史进程之中,是对实践经验的哲学总结,是马克思主义中国化的重要组成部分,因此,二者呈现为整体与部分关系。

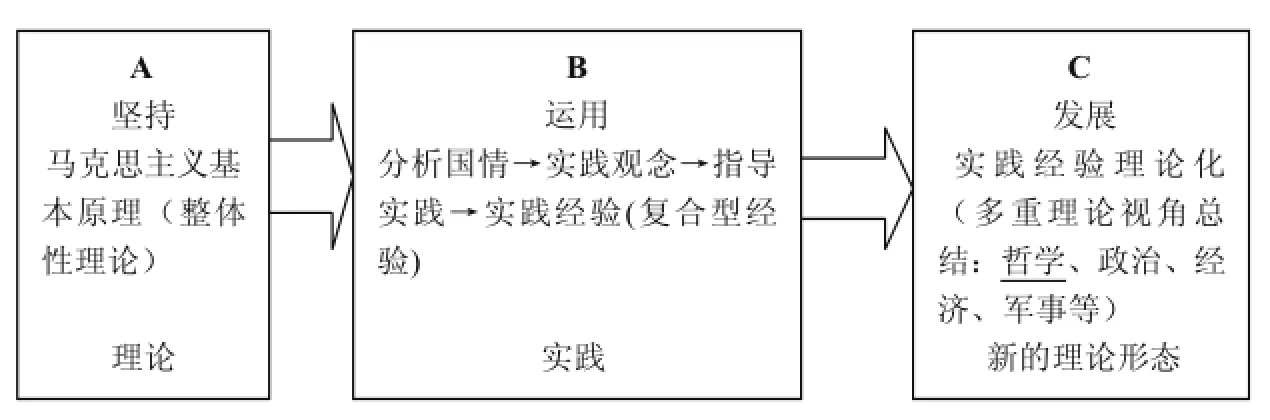

马克思主义中国化是坚持马克思主义基本原理(整体性理论)与中国具体实际相结合,分析中国国情并形成特定实践观念指导革命和建设的具体实践,以及在此基础上对实践经验科学、系统的理论总结,是发展的马克思主义理论形态的有机统一。因此,马克思主义中国化主要由以下三个基本逻辑环节构成:(1)坚持马克思主义基本原理不动摇,这是马克思主义中国化的基本前提。马克思主义中国化不是别的“主义”之中国化,马克思主义是其基本内核,是我们的“老祖宗”。马克思主义基本原理是马克思主义的“DNA”,是鉴别真假马克思主义的试金石。我们以为,马克思主义可以划分为以下三大层次:一是马克思主义世界观和方法论,这是必须加以坚持的基本原理;二是马克思主义的重大结论,如唯物史观和剩余价值理论。但是,只有经过实践证明是正确的,才能被视为基本原理而加以坚持;三是马克思主义的个别结论,其不能被视为基本原理,但可以作为参考和借鉴。(2)“结合”是关键,即必须坚持用马克思主义基本原理分析中国具体国情,形成正确的理论、路线、方针和政策,指导具体实践活动的开展。马克思主义是抽象的理论,不能直接运用于实践,必须经过特定中介,如运用马克思主义基本原理分析具体实际,形成实践观念以指导实践活动的开展。可以说,实践观念是“结合”的产物。(3)实践经验的系统化、理论化。在运用马克思主义基本原理分析国情、指导实践的过程中,必将产生大量新鲜的实践经验。实践经验不可能自动上升为理论形态,必须对其加以及时、科学地总结。可见,马克思主义中国化是马克思主义与中国实践双向互动的要求。因此,马克思主义中国化具有“两大成果”,即物质成果(如新民主主义胜利、社会主义制度建立、改革开放等)和精神成果(毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系等)。而在以往的研究过程中存在一定的片面性,即较为强调或突出精神成果,而对物质成果则有所忽视。这样就会在理论上形成一种错觉,即马克思主义中国化主要是为了形成马克思主义中国化的理论成果。其实不然,实践经验的系统化、理论化,形成新的理论形态,并非是马克思主义中国化的初衷,其主要目的是为了运用马克思主义分析国情、指导实践,解决中国革命和建设的具体问题。而在实践过程中必将产生大量的实践经验,通过对实践经验及时、科学地总结就会产生新的理论成果,从而推进马克思主义理论的发展。所以,马克思主义中国化是运用马克思主义的整体对中国革命和建设的实践经验进行分学科总结的理论成果,它是一个综合、统一的理论体系,是政治、经济、哲学、军事、党建等多方面内容的有机统一。

马克思主义哲学中国化是对马克思主义中国化历史进程中“复合型”实践经验的哲学总结,是马克思主义中国化的哲学理论结晶。它不是马克思主义哲学“学科”的中国化,不是马克思主义哲学的单线联系、学科联系,不是将马克思主义哲学概念、规律简单移植到中国,并进行中国式的改造、变换之后而形成所谓的马克思主义哲学中国化,也不是对马克思主义哲学概念体系的重新解释、推演或编排。如前所述,在马克思主义中国化的历史进程中,必将产生大量新鲜的实践经验,而上述实践经验并非单一的学科型经验,而是复合型经验。诸如,新民主主义论就是马克思主义中国化进程中所产生的综合性经验,其包含政治、经济、哲学、军事等多方面的经验的有机统一。而从不同学科层面进行总结,就形成了各自不同的理论形态。诸如,从哲学学科层面进行总结,就形成了马克思主义哲学中国化,其主要代表是毛泽东哲学,诸如《实践论》、《矛盾论》(以下简称“两论”)就是对中国革命实践经验的哲学总结,而《中国革命战争的战略问题》、《论持久战》等著作就是从军事角度对革命实践经验的理论总结,即马克思主义军事理论中国化。以毛泽东为代表的中国马克思主义者主要不是从建设、完善马克思主义哲学学科体系出发将马克思主义哲学运用到中国、与中国民族文化相结合以形成具有中国特色的马克思主义哲学的,其首要目的是为了获取中国革命的胜利,他们是运用马克思主义的综合理论(不仅仅是哲学理论)与中国革命实践相结合。在指导实践获取成功之后,再对复合型实践经验进行分学科总结,则形成不同学科之中国化。因此,马克思主义哲学中国化的真谛就在于:其起点是马克思主义中国化,是在运用马克思主义分析国情、指导实践过程形成的,是对实践经验的哲学学科总结。马克思主义哲学中国化首先立足于马克思主义理论的整体,而非着眼于马克思主义单一的哲学学科;学科性并非是马克思主义哲学中国化的初始目的,指导革命和建设实践成功才是根本目的,建立在此基础上才能从哲学学科层面对实践经验进行总结。因此,不能简单认为马克思主义哲学中国化就是将马克思主义哲学这一学科结合中国国情进行所谓“化”的处理,它实际上是从哲学学科层面对马克思主义中国化实践经验的系统化、理论化总结。

通过上面的相关分析,可以将马克思主义中国化与马克思主义哲学中国化二者关系用图式表示如下(详见图1):

图1 马克思主义中国化与马克思主义哲学中国化关系图

可见,马克思主义中国化是在“结合”基础上,运用马克思主义整体理论指导中国具体实践形成实践经验的系统化、理论化(多重理论视角的综合运用)总结,它是一个宽范围、多层次的综合性理论体系;而马克思主义哲学中国化不是从马克思主义哲学出发到中国马克思主义哲学的单一学科演变或哲学概念的解释、推演过程,它是立足于具体实践过程,是从马克思主义哲学层面出发对马克思主义中国化历史进程中形成的复合型实践经验的哲学理论总结,是马克思主义中国化的重要组成部分。因此,二者是整体与部分的关系。

二、毛泽东哲学是马克思主义哲学中国化的典型代表

毛泽东哲学无论从其生成机制,还是基本特点,抑或主要内容而言,都集中彰显了马克思主义哲学中国化的鲜明的理论特质,是马克思主义哲学中国化的典型代表。

毛泽东哲学坚持马克思主义理论指导,以中国革命和建设的具体实践为土壤,以中国传统哲学为滋养,是三者共同作用所形成的哲学理论结晶,但其中,只有中国革命和建设的具体实践才是毛泽东哲学形成的动力基础。首先,毛泽东哲学是以马克思主义理论为指导,其基本理论和基本规律都从属于马克思主义理论范畴。毛泽东哲学的“主干”不是如国外一些学者所言的中国传统文化的“在场”,马克思主义理论尤其是哲学理论构成毛泽东哲学的“主干”,是毛泽东哲学质的规定性。其次,中国革命和建设的具体实践是毛泽东哲学扎根和发展的“土壤”,是毛泽东哲学生长、发育的营养水分之源和生存发展的基础。再次,中国传统文化①关于中国传统文化与马克思主义哲学中国化之间关系,笔者同意这种观点,即必须借鉴吸收中国传统文化中的精华,充实、发展马克思主义哲学,实现马克思主义哲学与中国哲学相结合。诸如,毛泽东就借鉴了中国传统文化中的“实事求是”概念,赋予其马克思主义的内涵并推动其成为中国共产党的思想路线和中国马克思主义的精髓。但同时我们认为,传统文化必须成为中国具体国情的一部分,才能对马克思主义哲学中国化产生影响。居留于博物馆中成为“藏品”的传统文化,是不可能对现实产生任何影响的,因而也无法对马克思主义哲学中国化产生影响作用。只有当传统文化对现实发生显性或隐性作用,对马克思主义中国化的历史进程产生影响时,才能借鉴、吸收中国传统文化的精华对马克思主义中国化实践经验进行哲学总结。这种判断的形成是建立在我们对马克思主义哲学中国化的定义基础之上的,马克思主义哲学中国化不是哲学概念之间的推究与演变,而是对实践经验的哲学总结,因此,中国传统文化必须对现实产生影响,成为现实国情的组成部分,才能从哲学层面加以吸收、借鉴以利于推进马克思主义哲学中国化。而所谓的联系中国哲学某个概念、原理,生搬硬套式将其与马克思主义哲学相结合的做法,其实是遵循“哲学→哲学”的演变路径,是脱离具体实践的抽象理论研究。因此,从本质上而言,不能称其为马克思主义哲学中国化,可以将其视为在中国的马克思主义哲学研究。中丰富的哲学思想,为毛泽东哲学的形成提供了滋养。但需要指出的是,中国传统文化与马克思主义哲学理论都不是毛泽东哲学发展的主要动力,马克思主义理论只是提供了毛泽东哲学的“种子”或“根苗”,中国传统文化也只是提供了外部滋养。只有中国革命和建设的具体实践才是毛泽东哲学发展的动力基础,原因在于:发展马克思主义主要不是依靠书本,也不是通过对马克思主义理论进行新的解释就可以完成的工作,其根本在于实践。实践是理论发展的源泉,只有在实践中才能提出新问题、解决新问题,形成新的实践经验,并且在此基础上进行及时、科学总结,才能丰富马克思主义的理论形态。因此,毛泽东哲学的形成机制并非是简单的“哲学→哲学”,不是对马克思主义哲学理论进行新的解释,而是遵循“马克思主义整体理论→实践→哲学层面总结实践经验”的辩证过程。毛泽东首先立足于中国革命和建设的具体实践,从马克思主义理论中寻求分析问题、解决问题的方法,进而在指导革命和建设成功之后,从哲学层面对实践经验进行总结形成毛泽东哲学思想。诸如,“两论”并非如国外一些学者所言,是对苏联哲学著作的简单照搬。不可否认,“两论”的写作确实借鉴了苏联哲学教科书的哲学概念,甚至编排方式都有所相似,因为倘若缺乏马克思主义的理论概念、规律,毛泽东也不可能写作出“两论”。但是,毛泽东写作“两论”不是“为了单纯地学理论而去学理论”,而是“为了解决中国革命的理论问题、策略问题”,为了从马克思主义理论中寻找立场、观点和方法,用马克思主义理论分析中国革命的具体情况,形成关于中国革命的一系列路线、方针和政策,以指导中国革命的顺利开展,即用马克思主义的“矢”去射中国革命的“的”。[1]799所以,毛泽东哲学的生成机制明确表明,毛泽东哲学主要不是来自对马克思主义哲学概念的推演或重新解释,而是源自中国革命和建设的具体实践,是运用马克思主义理论对中国革命和建设实践经验的哲学总结。

毛泽东哲学非体系哲学,构建哲学体系不是其产生的出发点与归宿点,其根本目的是为坚持实事求是思想路线作理论论证,实事求是是贯穿毛泽东哲学思想的“红线”。毛泽东哲学区别于一般马克思主义哲学教科书之处在于,其并非是按照一定哲学概念、规律和逻辑范畴排列而成的体系哲学,它没有一般教科书完整的哲学理论系统,也没有许多创造性哲学概念、范畴和规律,毛泽东哲学中的许多概念、范畴和规律都是对苏联哲学教科书的直接借鉴与运用。如果按照马克思主义哲学理论体系的特定框架,采取“削足适履”式研究,构建所谓毛泽东哲学体系,将其“整合”成按照一定规则对概念、范畴排列的哲学“教科书”,这种做法其实是对毛泽东哲学实质的误读。毛泽东研究哲学、撰写哲学文章,并非为了从理论上建构自己的哲学体系,也不是对哲学概念兴趣的驱使,而是着眼于实践,为指导中国革命和建设不断取得成功。我们不能寄希望从毛泽东哲学中寻求出特定的哲学概念体系,但从中我们却能够寻得毛泽东哲学不变的灵魂,即实事求是。实事求是是中国共产党的思想路线,是决定革命成败的思想路线。马克思主义的指导是抽象的方法论指导,必须结合中国革命和建设的具体实践,形成特定的实践观念,建立在此基础上才能推动实践活动的顺利开展。摆在以毛泽东为代表的中国共产党人面前有两条思想路线,一是坚持马克思主义基本原理与中国具体实践相结合,即实事求是的思想路线;另一条是照搬马克思主义本本或从主观经验出发的主观主义路线。在民主革命时期和社会主义革命、建设时期,这两条思想路线不断斗争,从而影响革命和建设发展路径的选择。思想路线问题不仅是重要的思想问题,更是重大的实践问题,以上两种思想路线指导实践必然产生截然不同的后果。陈独秀、李立三和王明等主观主义思想路线指导实践的后果证明,只有实事求是思想路线才能保证革命和建设不断取得成功。以毛泽东为代表的中国共产党人既是革命家又是理论家,但首先是革命家。在面对革命实践过程中提出的思想路线问题,是绝不可能加以回避或淡化,解决思想路线问题也就理所应当地成为首当其冲的重要任务。毛泽东在1930年写作的《反对本本主义》,振聋发聩地提出“没有调查,没有发言权”[2]109的口号,是直接针对当时红军内部存在的教条主义思想而作的。1937年写成“两论”,主要是为了纠正以王明为代表的教条主义和本本主义对革命的错误指导,在全党树立马克思主义即实事求是的思想路线。建国后,毛泽东重申实事求是的思想路线,顺利完成了社会主义革命,并开始结合中国具体实际探索建设社会主义的道路问题。可见,毛泽东哲学并不是遵循从书本到书本转移、对马克思主义概念进行哲学层面的运演,而是服务于革命和建设的具体实践,从理论上论证实事求是思想路线的科学性。可以说,毛泽东哲学思想的形成、发展始终是围绕实事求是思想路线的核心而展开的。

以实践为基础的认识论和以矛盾精髓为核心的辩证法是毛泽东哲学的主要内容,它们一方面源于中国革命和建设实践,是对实践经验的哲学总结;另一方面也是为进一步指导实践活动的顺利开展,服务于革命和建设的实践。毛泽东哲学立足实践、服务实践的基本特点,决定了其基本理论内涵,即以实践为基础的认识论和以矛盾精髓为主要内容的辩证法。他在《实践论》中着重阐述了马克思主义认识论的基本原理,其副标题就是“论认识和实践的关系——知行的关系”。但其是否是因为对马克思主义认识论感兴趣而促使其重新解释马克思主义认识论?答案显然是否定的。毛泽东对马克思主义认识论的解释是建立在总结中国革命经验教训基础之上的,是运用马克思主义认识论基本原理对中国革命实践经验进行哲学认识论的总结,其目的是为了阐释认识必须建立在实践基础之上的原理,为了在革命进程中宣传、贯彻这一原理,为了使革命政策、策略能够建立在中国具体实际基础之上,最终为了指导革命的胜利开展。《实践论》归根结底是在总结中国革命经验教训基础上形成的,提出以实践为基础认识论的主要目的是服务于革命的具体实际。同理,毛泽东在《矛盾论》中集中阐述了以矛盾精髓为主要内容的辩证法,也集中体现了马克思主义哲学中国化的理论特质。《矛盾论》中阐述的辩证法思想不是直接从马克思主义哲学著作中照搬照抄的结果,而是结合中国革命具体实际加以阐述的理论形式,其中主要阐述了矛盾精髓问题:“这一共性个性、绝对相对的道理,是关于事物矛盾的问题的精髓,不懂得它,就等于抛弃了辩证法。”[2]320毛泽东对矛盾共性与个性原理的阐释,主要不是为了将矛盾普遍性与特殊性原理转换表达形式,而是结合中国革命经验教训的具体考量。在中国革命的具体历史进程中,在运用马克思主义指导的过程中,产生了两种不同倾向:一是坚持马克思主义的普遍性,而忽视中国革命的特殊性,照搬照抄马克思主义本本,陷入教条主义的泥潭之中;一是过分强调中国革命的特殊性,而忽视马克思主义基本原理的普遍性,从而陷入狭隘经验主义的困境。上述两种倾向,从本质上而言,都是主观主义的表现,都未能真正把握“矛盾精髓”的真实内涵。当然.在民主革命时期,最主要的表现或危害还是前者。其实,毛泽东所强调的“矛盾精髓”,就是坚持矛盾普遍性与特殊性的“连结”,就是完整、全面地把握矛盾。他之所以强调“矛盾精髓”,主要是为中国革命胜利发展提供正确的方法论指导,即在中国革命必须坚持马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,坚持矛盾的普遍性与特殊性相结合。因此,《矛盾论》的写作,从根本上还是服务于革命的具体实践。

三、马克思主义哲学中国化与在中国的马克思主义哲学

毛泽东哲学是马克思主义哲学中国化的典型代表,它们都并非直接源自对马克思主义哲学概念的逻辑推演,而是对马克思主义中国化历史进程中实践经验的哲学总结。因此,以毛泽东哲学为代表的马克思主义哲学中国化与以艾思奇等马克思主义理论家为代表的在中国的马克思主义哲学有着内在本质区别。

《大众哲学》不同于“两论”之处在于,其更加侧重于对马克思主义哲学原理的逻辑推演与通俗化解释,无关革命和建设实践经验的总结,无关实事求是思想路线的理论论证。以毛泽东哲学为代表的马克思主义哲学中国化生发于马克思主义中国化的具体历史进程中,是对革命和建设实践经验的哲学层面总结。因此,它遵循着“马克思主义整体理论→革命和建设的具体实践→实践经验的哲学总结”的逻辑脉络,强烈的现实针对性和为实事求是思想路线作理论论证是其内在本质特征。以毛泽东“两论”与艾思奇的《大众哲学》为例,可以清楚地辨明马克思主义哲学中国化与在中国的马克思主义哲学之间的本质区别。如前所述,“两论”并非出自毛泽东对哲学概念感兴趣而重新解释马克思主义哲学概念使然,而是为了解决革命进程中的重大问题,为在全党范围内树立实事求是思想路线作理论论证。所以,“两论”的行文风格与叙述方式并非深奥哲学概念之间的辩证转换,而是时刻带有鲜明的实践风格,即对革命进程中实践经验的哲学总结、对实事求是思想路线的论证。不可否认,艾思奇的《大众哲学》等著作对于通俗化宣传马克思主义理论具有深远的意义与价值,它努力做到将马克思主义原理深入浅出、通俗易懂,成为引领当时有志青年走向马克思主义和革命道路的“指明灯”。毛泽东也深受艾思奇大众化宣传马克思主义理论著作的影响,他曾致信艾思奇:“你的《哲学与生活》是你的著作中更深刻的书,我读了得益很多”[3]204。《大众哲学》对于推进马克思主义大众化和马克思主义中国化有着不可磨灭的作用,但是,其并不能构成马克思主义中国化的组成部分,因为它与以“两论”为代表的马克思主义哲学中国化有着内在本质区别。《大众哲学》直接遵循“哲学→哲学”的演变路径,直接是对马克思主义哲学概念的再解释与推演,它将深奥、抽象的马克思主义哲学原理以通俗、直观、简明的形式加以表达,虽然也结合了大量现实具体事例加以说明,但大多是现实生活中朴素、直观、感性事例。正如李公朴在《大众哲学》初版序言中所言:“这本书是用最通俗的笔法,日常谈话的体裁,溶化专门的理论,使大众的读者不必费很大气力就能够接受这种写法,在目前出版界中还是仅有的贡献。”[4]239可见,其无关中国革命和建设的具体实践经验,也并非出于对上述实践经验的哲学总结。其主要目的是为了马克思主义理论的通俗化与大众化,服务于马克思主义哲学理论的解释与宣传,而并非如马克思主义哲学中国化一般直接立足于实践,服务于革命和建设的具体实际需要,服务于实事求是思想路线的理论论证。①当然,可能也会有论点认为,“大众哲学”对于马克思主义哲学大众化、通俗化的宣传,有助于党的指导思想马克思主义的传播,有助于教化人民、团结群众,有助于革命事业的顺利发展。诚然,“大众哲学”确实具备上述功效,但它并非为解决现实革命实践活动中的重大问题——实事求是思想路线问题——而作,它对现实革命的影响作用,可能在经历若干中介、环节和阶段之后才能加以显现,而“两论”直接关切现实革命活动中的重大问题,其对于革命活动的顺利发展发挥着直接影响作用。因此,马克思主义哲学中国化直接面对现实,直接为解决现实重大问题而作,从对实践经验的哲学总结中而生,而在中国的马克思主义哲学则相对远离实践,从事较为抽象的学理性研究。“大众哲学”表现出鲜明的哲学概念体系——主要是依据马克思主义哲学教科书的推演或重新编排,而“两论”则是围绕实事求是所展开,无特定哲学体系的要求。因此,“大众哲学”与毛泽东哲学的最大区别之处就在于,毛泽东首先是一位革命家,他的首要任务主要不是为了在中国宣传、解释马克思主义理论,而是为了用马克思主义理论去分析国情,形成实践观念,指导革命实践成功。因而,以“两论”为代表的毛泽东的哲学著作,较之于党内理论家的马克思主义哲学著作,有着更加丰富的实践背景与理论内涵,也因此更加具有可读性。这也解释了为什么只有毛泽东、只有在1937年左右才能写成“两论”的原因所在。这一方面是因为毛泽东在革命实践过程中积累了丰富的实践经验,这是党内其他马克思主义理论家所无法比肩的;另一方面,1937年间毛泽东通过苏联哲学教科书,大量阅读了马克思主义哲学,丰富了马克思主义哲学理论功底,因而能够在马克思主义理论的指导下从哲学层面对丰富的实践经验进行理论总结,从而形成了毛泽东哲学思想。

在中国的马克思主义哲学则侧重于纯粹学理性推究,不完全符合马克思主义哲学中国化的基本内涵与判定标准,学界通行的马克思主义哲学中国化英文翻译不完全契合其本质内涵。通过前面关于马克思主义中国化三大逻辑环节和马克思主义哲学中国化的相关论述,我们认为,大致可以从以下三大标准出发,判定是否为马克思主义哲学中国化:一是坚持马克思主义理论,尤其是哲学理论;二是立足实践、服务实践,为实事求是思想路线作理论论证;三是对革命和建设实践经验进行哲学总结。从这三大鉴定标准出发,很明显可以证明在中国的马克思主义哲学并不能构成马克思主义哲学中国化的组成部分。在中国的马克思主义哲因此首先肯定是坚持马克思主义哲学基本原理,否则也不能称其为马克思主义哲学,因此符合第一条标准。在中国的马克思主义哲学也部分符合第二条标准,因为诸如艾思奇等马克思主义理论家的一些哲学著作也涉及对中国革命的指导,也部分地运用马克思主义哲学指导实践。但总体而言,它们仍处于对马克思主义哲学原理的宣传与解释上,遵循“哲学→哲学”的演变路径,而更少涉及对革命和建设实践经验的哲学总结,较少涉及对实事求是思想路线的理论论证。同理,目前国内学界现存大量关于马克思主义哲学的著作、论文,更主要的是作为一种单纯的马克思主义哲学思想而存在,是对马克思主义哲学原理某一内容新的解释与阐发,或者是对马克思主义哲学原理体系新的编排与推演,从根本上而言,侧重于从哲学原理到哲学原理的逻辑推演,侧重于离开具体实践活动所进行的纯粹哲学理论的学理性推究而较少地具有强烈现实针对性,较少地涉及对革命和建设实践经验的哲学总结。②其实,推动理论的发展有两条路径:一是理论→理论,即通过对理论难点的释疑或再推演、再理解等形式达及,这是理论在外延上的扩大或量的增加;二是理论→实践→理论,即通过理论与实践相结合,及时、科学地总结实践过程中产生的新鲜经验上升到理论形态,必定会对原有理论质态产生“突破性发展”,这是理论在内涵和质的飞跃。马克思主义哲学中国化主要是侧重于第二条逻辑路径,而在中国的马克思主义哲学更多地是依赖于第一条逻辑路径。当然.上述两条逻辑路径都是理论产生的机制,并无高低优劣之分。在中国的马克思主义哲学大多按照马克思主义哲学理论体系展开的,或结合中国实际进行变化转型之后展开的,它们与马克思主义哲学中国化不同,不是围绕实事求是思想路线为核心而展开相关论述。因此,从本质上而言,它们都不符合判定马克思主义哲学中国化的标准,只能称其为在中国的马克思主义哲学。如果将在中国通过结合中国实际和传统文化对马克思主义哲学进行纯粹学理性研究的成果纳入马克思主义哲学中国化,将中国学者对马克思主义哲学的不同理解、不同学理性研究成果视为马克思主义中国化,那么,这必会导致马克思主义哲学中国化判断标准的转移,即由客观的历史生成性过程转移到研究主体身上。也就是说,马克思主义哲学中国化本应是对中国革命和建设实践经验的哲学总结,那么现在就转化为只要是中国学者对马克思主义哲学所作出的独特研究成果就构成了马克思主义哲学中国化,这无疑是对马克思主义哲学中国化本质内涵的混淆。此外,在这里,必须提及关于马克思主义哲学中国化的英文翻译问题(马克思主义中国化亦是如此)。目前学界较为流行的翻译是”Marxism Philosophy in China”,笔者认为此种翻译不妥,不能真实准确地表达马克思主义哲学中国化的本质内涵。“in China”仅仅表示马克思主义哲学理论作用场域的变更,即马克思主义哲学由“in Europe”、“in Russia”转移到“in China”,其意思就是马克思主义哲学在中国或在中国的马克思主义哲学,未能清楚、直观地表明马克思主义哲学中国化的生成机制与本质内涵。如前所述,马克思主义哲学中国化与在中国的马克思主义哲学有着内在本质区别,二者有着不同的生成机制与理论目标,在中国的马克思主义哲学并不能构成马克思主义哲学中国化的组成部分。马克思主义哲学中国化是对马克思主义中国化历史进程中革命和建设实践经验的哲学层面总结,它一方面是对马克思主义哲学理论的继承,同时在结合中国具体实际基础上又推动了马克思主义哲学的发展。因此改为“Chinese Marxist Philosophy”可能更为准确表达马克思主义哲学中国化的真实理论内涵。

普通马克思主义理论工作者,甚至普通人民群众,也可以构成推动马克思主义哲学中国化的主体力量。在中国的马克思主义哲学特指存在于中国的关于马克思主义哲学的学理性研究成果,因此,推动在中国的马克思主义哲学发展的主体十分明朗,即在中国从事马克思主义哲学研究的理论工作者。而马克思主义哲学中国化,由于涉及对实事求是思想路线论证、涉及对革命和建设实践经验的哲学总结,因此判定推动其发展的主体问题就显得较为复杂与困难。毛泽东哲学是对中国革命和建设实践经验的哲学总结,邓小平哲学思想则立足于改革开放的伟大历史实践,是对这一历史进程中实践经验的哲学总结。那么,是否只有党和国家领导人才能推进马克思主义哲学中国化?是否在党和国家领导人对革命和建设实践经验进行哲学总结之后,就一劳永逸地解决了马克思主义哲学中国化任务?笔者以为,答案显然是否定的。马克思主义哲学中国化源于中国革命和建设的具体实践,而实践具有永无止境的变动性,随着实践活动的不断开展,必将产生大量新鲜的实践经验。因此,马克思主义哲学中国化即是对于新鲜实践经验的哲学总结,必将随着实践活动的发展而不断向前推进。党和国家领导人对实践经验的哲学总结不可能面面俱到,也不可能终结真理。普通马克思主义理论工作者、甚至是普通人民群众,只要是对革命和建设实践经验从马克思主义哲学理论高度进行科学、系统总结,就推进了马克思主义哲学中国化的发展;只要其理论符合马克思主义基本原理与中国具体实践相结合,对中国革命和建设具有指导意义,就属于马克思主义哲学中国化范畴。这从某种程度上也证明了马克思主义哲学中国化是集体智慧的结晶。而在书斋中从事脱离实际的纯粹马克思主义哲学理论研究的理论工作者,其对马克思主义哲学理论的研究,虽具有重大意义,但从本真意义上而言,不能称之为马克思主义哲学中国化,可以将其归结为在中国的马克思主义哲学。

马克思主义哲学中国化与在中国的马克思主义哲学并无高低优劣之分,二者共同推进马克思主义哲学理论的发展,推动中国革命和建设具体实践的发展。当然,我们区分马克思主义哲学中国化与在中国的马克思主义哲学并没有任何抬高一方、贬低另一方的意思。我们并不认为马克思主义哲学中国化就一定高于在中国的马克思主义哲学,后者对于马克思主义哲学理论的翻译、宣传、解释以及研究工作,在客观上具有极其重要的理论价值与现实意义。马克思主义哲学的深入发展,离不开上述工作。倘若缺乏对马克思主义哲学理论的翻译、解释、宣传与深入研究,就丧失了对革命和建设实践经验进行哲学总结的理论工具,就无法从根本上推进马克思主义哲学中国化之工作。倘若脱离马克思主义哲学理论在中国的传播与发展,就不可能有毛泽东哲学和马克思主义哲学中国化的产生。可以说,在中国的马克思主义哲学为马克思主义哲学中国化提供了坚强的理论前提和坚实的理论分析工具。而马克思主义哲学中国化则丰富了马克思主义哲学的理论形态,为在中国的马克思主义哲学的研究拓宽了理论视野、提供了新的研究对象。因此,二者相互联系、密不可分,共同作用,推动马克思主义哲学和中国革命与建设具体实践的前进与发展。我们之所以做出上述区分,主要是为了研究的方便和使得马克思主义哲学能够更好地指导实践、服务实践。因为在当代中国,随着中央关于繁荣振兴哲学社会科学意见的下发,哲学尤其是马克思主义哲学必将迎来一个大发展、大繁荣时期,届时马克思主义哲学研究将不断丰富、充实。如果将形形色色、种类繁多的马克思主义哲学都归入马克思主义哲学中国化,只能混淆或遮蔽马克思主义哲学中国化的本真存在状态,反而不利于马克思主义哲学指导中国具体实践的顺利开展。笔者同意将马克思主义中国化区分为政治层面中国化与学术层面中国化。[5]278-281但我们认为,区分马克思主义哲学中国化和在中国的马克思主义哲学,不仅仅是为了能够使得学术层面的在中国的马克思主义哲学能够免受政治或意识形态因素的限制,深入推进马克思主义哲学研究的深度与广度;更主要的是为了能够更加突出马克思主义哲学中国化的本质特征——实践性,使得马克思主义哲学能够更好地指导实践、总结实践经验,推进中国特色社会主义建设事业的顺利前进。

[1]毛泽东选集:第三卷[M].北京:人民出版社,1991.

[2]毛泽东选集:第一卷[M].北京:人民出版社,1991.

[3]毛泽东哲学批注集[M].北京:中央文献出版社,1988.

[4]艾思奇.大众哲学[M].北京:中国社会出版社,2000.

[5]许全兴.毛泽东与孔夫子[M].北京:人民出版社,2003.

The Application of Marxist Philosophy in China is Philosophical Crystallization of Application of Marxism in China

LIU Lin-yuan

(Department of Philosophy,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

The Application of Marxist philosophy in China is actually“the combination”of Marxist Theories as a whole and its application in China as well as a summary of“complex experience”generated from practice in China at philosophical level instead of direct“transplantation”of Marxist philosophical concepts and systems combined with“the transformed”theories in light of China’s realities.Neither is it the theoretical reaches on Marxist philoso⁃phy in China.The generative mechanism,basic features and major content of Mao Zedong’s philosophy all show the distinct qualities when Marxist philosophy applied in China.The basic features of the application of Marxist philosophy in China are uncertain philosophical system,the guideline centered on seeking the truth from facts,and direction towards practice.On the contrary,theoretical reaches on Marxist philosophy in China are separate from the practice,with no relevance with the summarization of practical experience gained from revolution and con⁃struction,or with the theoretical demonstration of guideline for seeking truth from facts.This is the fundamental difference between the two.

Mao Zedong’s philosophy;the application of Marxist philosophy in China;reaches on Marxist philoso⁃phy in China

A849.1

A

1008-2794(2012)01-0005-08

(责任编辑:徐震)

2012-01-02

刘林元(1941—),男,江苏靖江人,毛泽东研究专家,南京大学哲学系教授、博士生导师,南京大学-霍普金斯大学中美文化交流中心兼职教授,主要研究方向为马克思主义哲学、毛泽东思想。