生生不息

□撰文/池沙鸿

一

从小学三年级开始,我每年都参加学校组织的学农劳动。最早是在省府大楼附近,位于现在杭州市中医院的红旗大队,后来去过西湖区的茅家埠大队、双峰大队和余杭区的仓前公社,还去过绍兴富盛的“江南大寨”上旺大队。有一年暑假,我还跟着父亲和出版社的长辈们一起到嘉兴农村参加过水稻的抢收抢种,俗称“双抢”。割稻、拔秧、耘田、抬泥造田、采茶锄草……干过不少农活。上中学时,学校组织过几次野营拉练,寒冬腊月,半大孩子们背着行李排着队,延绵几里路,行进在富阳、余杭、临安农村的土路山道和碎石铺成的公路上。我们住过冷风肆虐的大礼堂,吃过糠菜糊拌的“忆苦饭”。高中毕业,按国家规定,我按照“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的指示,到临安千洪公社泗洲大队成为一名正式的农民。在那近三年的时间里,我完全生活在“日出而作,日落而息”的节奏里。能否回城全靠运气,读书当兵根本轮不到知青,所以过好每一天,地里有个好收成,大家活得公平一些,烦恼少一些,大概就是我的全部念想。后来,渐渐发现这些念想也属于祖祖辈辈生活在那里的男女老少们。

多少年后,我读到沈从文小说《边城》,其中翠翠哼唱出巫师十二月里祭神的歌谣:“你大仙,你大神,睁眼看看我们这里人!他们既诚实,又年青,又身无疾病。他们大人会喝酒,会做事,会睡觉;他们孩子能长大,能耐饥,能耐冷;他们牯牛肯耕田,山羊肯生仔,鸡鸭肯孵卵;他们女人会养儿子,会唱歌,会找她心中欢喜的情人!……”歌谣感谢神祗带来福禄和合,请神祇尽享好酒好饭肥猪肥羊,允许洪秀全李鸿章以及杀人放火的霸王也入席享受供奉。最后唱道:“慢慢吃,慢慢喝,月白风清好过河。醉时携手同归去,我当为你再唱歌!”那歌很柔软、快乐、平和,又带着些忧郁、凄凉,让人随着翠翠的记忆想起祭神的火燎和鼓声。

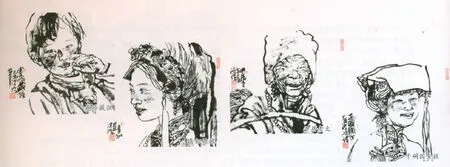

1980年春天,我们随吴山明老师去沈从文、黄永玉的老家湘西体验生活。满山的松林竹海自由自在,潺潺清溪不可阻挡地流淌,在我眼里,这与山寨里宁静的苗民生活如此合拍,如此默契。我突然感觉到中国农民的伟大:无论天灾人祸,无论世代更替,他们生生不息,他们合乎自然地延续着自己的生命方式,延续着自己的文化。

我自幼喜欢画画,而发自内心把中国乡村民众作为自己绘画的主题,则是在我自认为读懂他们的时候。

二

从幼儿园到小学四年级,我喜欢画画,但美术成绩一直很差。画笔没准头,画面粗糙,就是又脏又乱的毛病。父亲知道我喜欢涂鸦,积攒了很多空白的废纸装订成本子给我。我画的尽是些飞机大炮军舰坦克和排着队的士兵,口中还瞎编着故事。有时邀请伙伴在纸上画一道“三八线”,双方各自画满武器后开打,在对方的地盘画出爆炸、燃烧、毙命、逃跑场面,乱哄哄一团。战争结束,那张纸也废了。乱打的绘画游戏大概被人看到了,时任安吉路小学校长的郑森林把我招入绘画小组,让我按想象画画。记得第一幅画是水果摊。我画了一个戴草帽围毛巾的农民,再把所有我知道的水果画满了纸,结果想象力和画面都无比丰富,但也无比杂乱,自己都羞于与同伴比较。出乎意料的是郑校长竟大大表扬了我一番,让我换个内容继续画,我突然信心倍增,感觉什么都敢画。

“文化大革命”开始了,郑校长被打倒。我什么都敢画的脾性却形成了。那时候如果把毛主席像画坏,是不得了的大事。大家都不敢画,我居然敢把在家临摹的一幅毛主席穿军装的侧面黑白头像当美术课作业交了上去。令我惊讶的是,所有老师都说画得很像。于是我开始经常稀里糊涂地被学校老师拉去画学校墙报的报头,画毛主席像,画工宣队师傅的事迹,画泰山顶上一青松。我依然什么都敢画,从此画艺大进。

父亲适时地教我素描、色彩、美术字,教我临摹徐悲鸿的马、陈子奋的白描花卉和赵宏本、钱笑呆的《孙悟空三打白骨精》等印刷品。还请出版社朱子容、钱贵荪、池长尧等美院出来的同事给我进行正规培训。1974年我去农村插队落户前,第一幅油画《对虾丰收》入选了浙江省的美术作品展览,第一套连环画《小植保员》刊登在《工农兵画报》上,而画中的主角都是农民。

三

从农村回城后我在工厂待了一年半,撞上1977年恢复高考。老师们说浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系是全国最好的,让我去试试。结果吉星高照,顺利考取。

学校每学期都有下乡体验生活的课,我们越跑越远,从湖州水乡、昌化大山、舟山渔岛、黄山之巅、湘西苗寨、沂蒙山脚、黄河岸边,一直到敦煌莫高窟。1982年2月我毕业了,而在前一个月,中国共产党历史上第一个关于农村工作的一号文件出台,正式肯定包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制。中国农村因此开始了翻天覆地的变化。

毕业后我被分配到省文化局群众文化处,后来到省群众艺术馆,历任美术摄影室主任、副馆长。群众文化工作又让我走遍了全省所有县区,到过数不清的山寨渔村。在组织全省农民画活动和各种农村文化活动时,我结交了大批农民朋友。他们中很多人离开了农田,做生意、办企业、跑单帮、搞设计、进城打工;他们中还有很多人依然在种田、捕鱼、织布、养蚕。几十年过去,他们中许多人成了新的城市人,有的离开了浙江,有的还在河畔田头。这期间,《边城》里的那首歌谣依然在我心中唱着。虽然工作繁重,我依然见缝插针地画一些农村题材的画,表达心中的许多感受,许多情愫。

2002年,我被调到浙江画院任副院长,那感觉就像老鼠掉进了米缸里。因为,我可以尽全力把那首歌谣中延绵不绝的生命感画出来,把我所见到的真实的百姓故事和那些与我内心为伍的人们画出来。也正因为此,我有机会将我在学校和社会学到的绘画功夫加以锤炼、发展。

“浙派人物画”最伟大之处在于立足于中国传统文化和笔墨精神,吸收西方写实画风,深入表现社会描绘人民。承接这一优势,加上我从小就有什么都敢画的脾性,我画了不少画。比如以二十四节气表现当下乡镇众生相的《乡里人》系列,比如加油站里的山里姑娘、畲族三月三的歌者、川西的藏族妹子、泸沽湖的母女、晒谷场将小孩携在腰间的村妇、宗祠门前晒太阳的老汉、留守乡村的孩子、斑马线上与城里人一起等待过马路的餐馆小妹、送水男子、清洁女工、保安小伙……

我依然不断地到全国各地的农村去,不断在我生活的城市里东张西望。

我不断地回味那些从乡里来的,如潮涌般的,熟悉而陌生的脸。那些脸上深深刻着生活的印痕,让你品味那首歌谣的柔软、快乐、忧郁、凄凉、平和,让你随着翠翠的记忆想起家乡祭神的火燎和鼓声。

城市也在他们的簇拥下深呼吸。

他们生生不息!