用非均匀速度模型对汶川8.0级地震余震重新定位

黄晓萍 朱介寿 曹家敏 黄玉婷蒋科植 王 成 江晓涛 杨宜海

(油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059)

2008年5月12日,在青藏高原东缘的松潘-甘孜地块与扬子地块交界的龙门山断裂带上发生了汶川8.0级地震[1]。汶川大地震发生之后,对龙门山断裂带的构造和地震活动性做了大量的研究[1-27]。其 中,张 培 震[2]、徐 锡 伟[3]和 李 勇[4]等讨论了汶川地震的地质构造背景;楼海[5]、徐朝繁[6]研究了汶川地震的深部构造环境;王卫民[7]等研究了该地震的震源破裂过程;朱艾斓[8]、黄缓[9]和刘巧霞[10]等人用双差法对该地震余震序列进行重新定位;滕吉文[11]、雷建设[12]等人研究了汶川地震岩石圈的精细结构;朱介寿[1]给出了震区及其邻域的岩石圈速度结构;王勤彩[13]、郭祥云[14]、张致伟[15]等人对汶川地震和余震作了震源机制解。这些研究结果为理解汶川地震提供了依据。现在可以确认汶川地震发生在龙门山构造带内的映秀-北川断裂。该地震造成的地表破裂长达240km,并在灌县—江油断裂形成了72km的地表破裂。汶川地震破裂过程的研究表明:它是一次以上冲为主,兼右旋走滑的事件[16]。龙门山断裂带的南端,余震的破裂是以上冲滑动为主,兼有走向滑动;龙门山断裂带的中央情况复杂,上冲型、走滑型和正断层交替出现;而北端则以上冲兼右旋走滑为主。

对龙门山断裂带的地下结构和地震活动的了解比较粗略。龙门山断裂带东西两侧的结构不同,从而加大了对该地带发生的地震进行定位的难度[17]。汶川大地震后,朱艾斓[8]、黄缓[9]等人采用双差定位法对主震和余震进行重新定位,对余震的活动特征及其震源机制进行了大量的研究和分析。本文采用非均匀地壳速度模型,结合前人对汶川地震的研究成果,利用丰富的地震数据资料,对汶川大地震之后近3年时间的余震进行重新定位研究。

1 地震资料和定位台站分布

本文的定位选用的原始数据是由四川省地震局提供的,研究选取的区域为29°~34°N,100°~106°E。从2008年5月12日汶川大地震开始,截止于2011年4月15日,把地震事件中相差5s内的地震序列都看成同一地震事件;但出现以下情况的都被排除掉:(1)原始数据同一地震事件的同一台站中P波或S波到时比发震时刻还早。(2)同一地震事件的同一台站中S波比P波先到。(3)同一地震事件的同一台站中P波与S波的时间差太大。本文用Hypo 2000进行定位之后的地震目录与四川省地震局用双差方法定位的地震目录进行对比,大约90%以上的地震目录的发震时刻和震源位置误差在允许范围内,大部分地震目录误差在2s内。把误差较大的地震序列分开出来,对原始数据、台站数目以及位置的检查,进行选优比较,得到最合适的地震参数。与此同时,还综合了成都市地震局和中国地震局所共享的地震目录,得到了完整的地震目录。

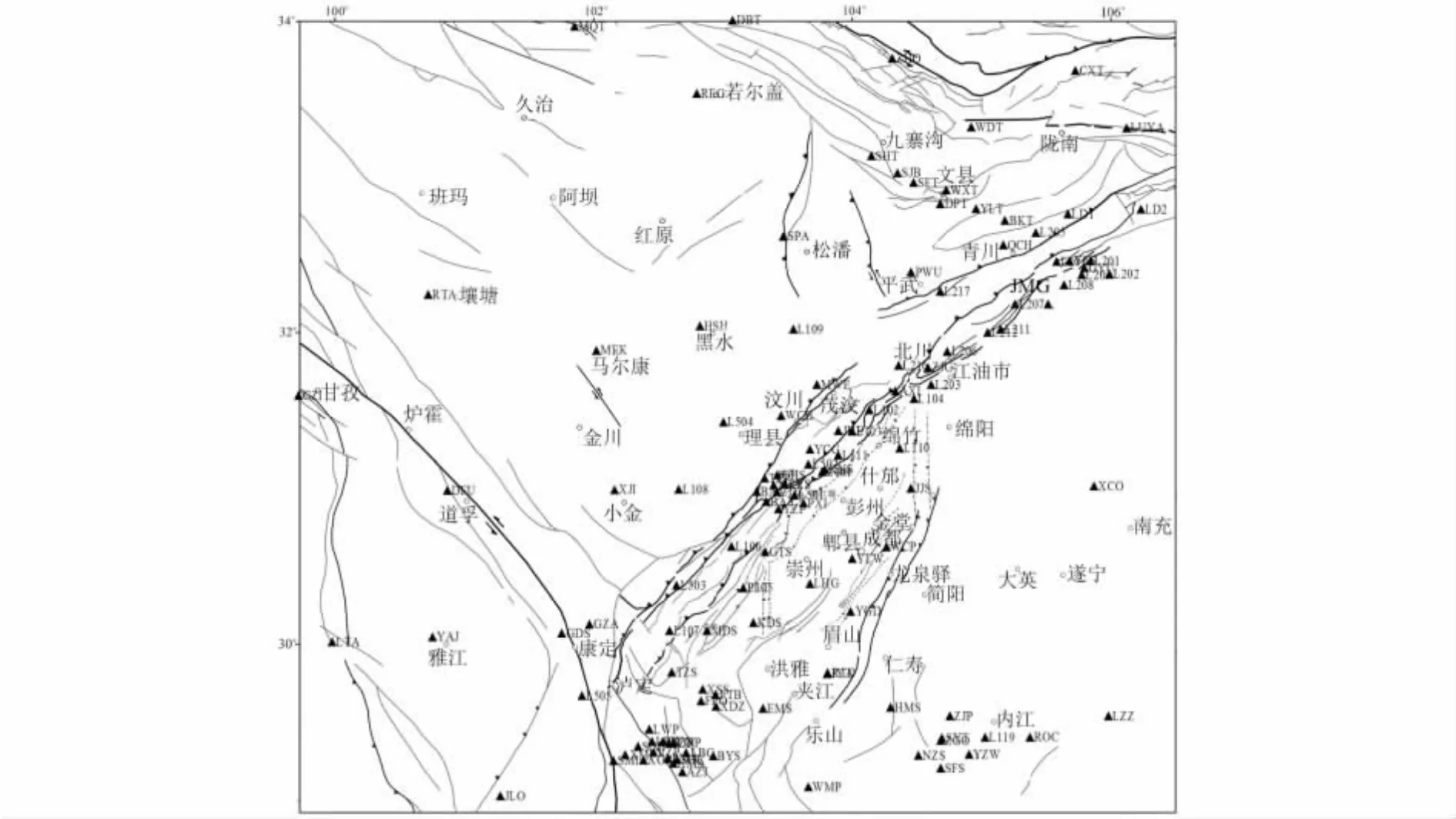

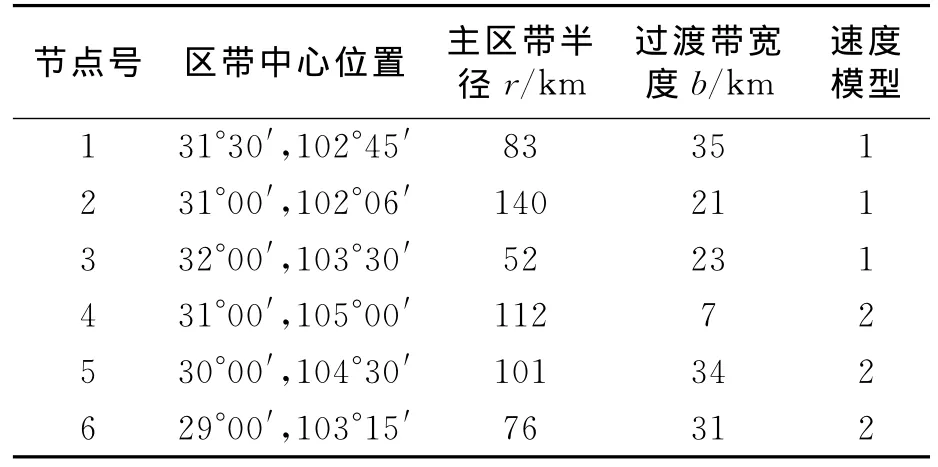

本次定位所用的台站是由四川省地震局的地震台网、成都市地震局的台网、紫坪铺水库地震台网,以及汶川大地震后建立的流动台网、在成都市及周边地区的台站的全部资料,重庆、甘肃以及陕西省的部分台站。这次重新定位所使用的台站一共187个。从图1可以看出,地震观测台网覆盖了龙门山断裂带,尤其在主震附近密集了大量的台站。原始数据中Pg和Sg震相基本上达到8个或以上。

2 非均匀地壳速度模型

Hypoinverse算法是在Geiger法的思想上发展起来的一种单事件绝对定位方法,它处理一个地震的地震台数据文件,得到地震位置和震级。每个用户需要输入4个文件:速度模型;台站列表;控制文件和震相数据输入文件;按照其相应的命令格式在Unix计算机上运行Hypoinverse。

本文采用Hypo 2000定位方法对汶川地震的主震以及余震进行重新定位。不同于以往的地震定位方法,此速度模型是考虑比较复杂的地下结构状况,可以在震中附近地区设置多达10个梯度层结构的模型。这样就可以依据地质体的赋存位置和范围分别设定不同的地下层参数,特别适合于近场定位。Hypo 2000定位使用的速度模型分区情况可以用下面的图来解释。

图1 重新定位所用的台站Fig.1 Distribution of seismic stations used in relocating

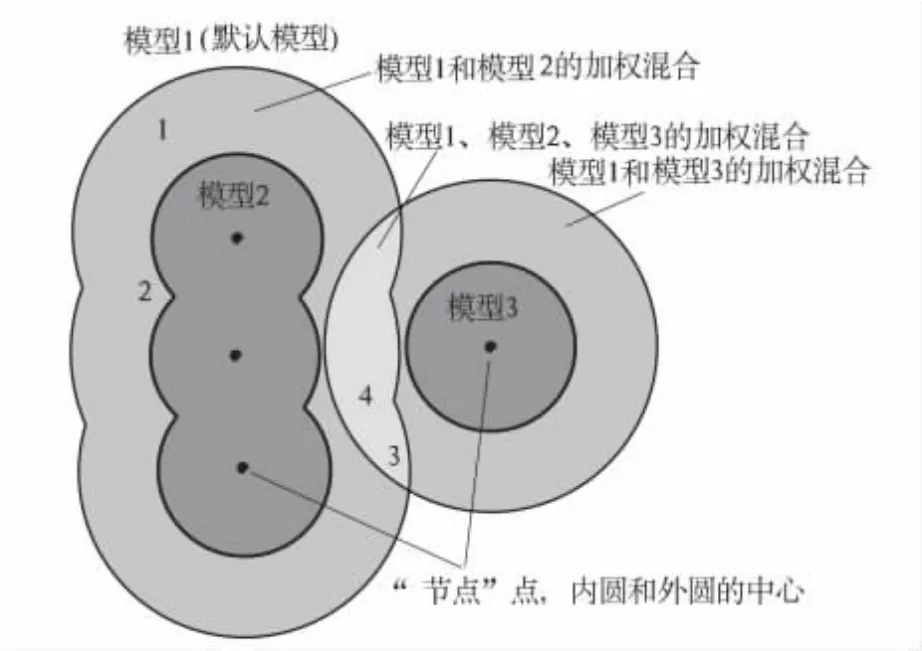

如图2所示,内圆中的深灰色区域中的地震排他地使用一个模型,在所有圆周围的白色区域中的地震排他地使用默认模型,在淡灰色过渡区内的地震使用各模型的加权平均。编号指正文中讨论的对不同模型加权的位置。

当这种多重地壳速度模型被使用的时候,针对震中所在区域的不同而分配相应的速度模型。对于毗邻模型中间的平滑过渡是这样处理的:定义相邻模型之间的过渡区域,在这个过渡区,如果有2个或3个速度模型被使用的话,就对不同模型的旅行时、旅行时导数和台站延迟进行加权。因而,如果利用模型1计算出来的走时为1.10s,而利用模型2计算得到的走时为1.20s,而已知模型1的权重为20%(模型2的权重为80%),则最终我们使用的走时为1.12s。

图2 定义2个地壳模型区和它们之间过渡区的节点举例Fig.2 The example of nodes about defining two crustal model zones and their transition zone

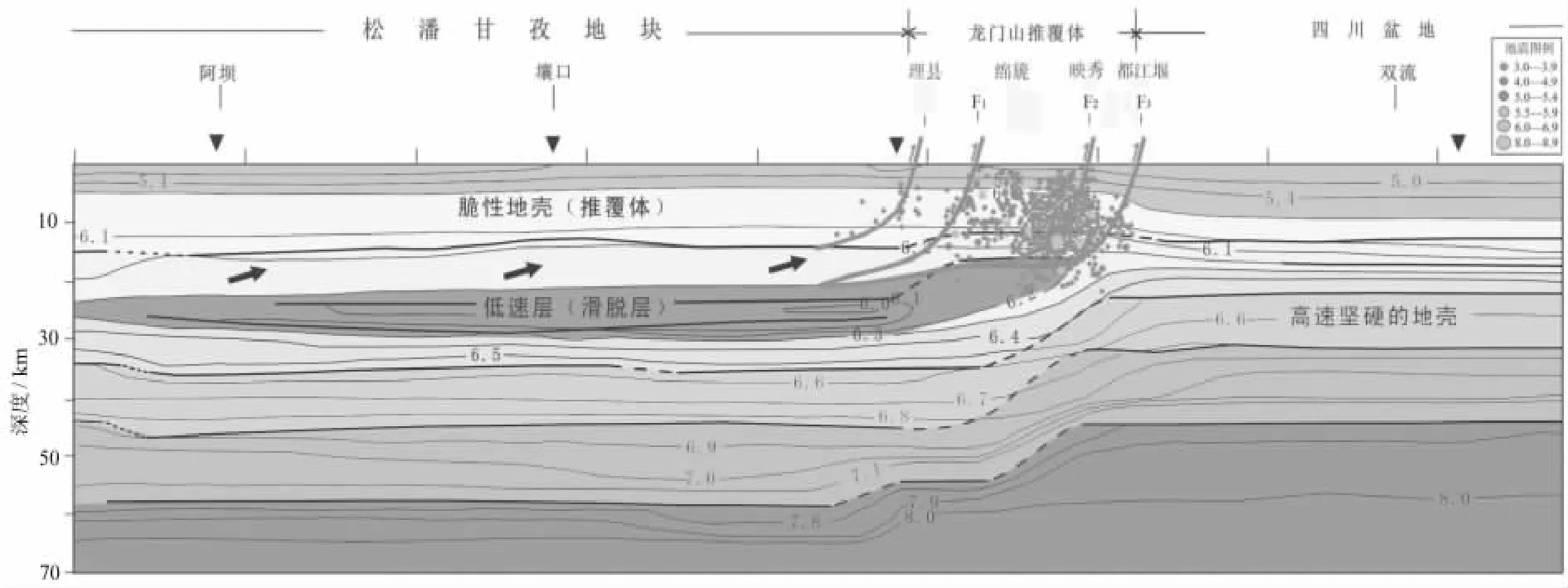

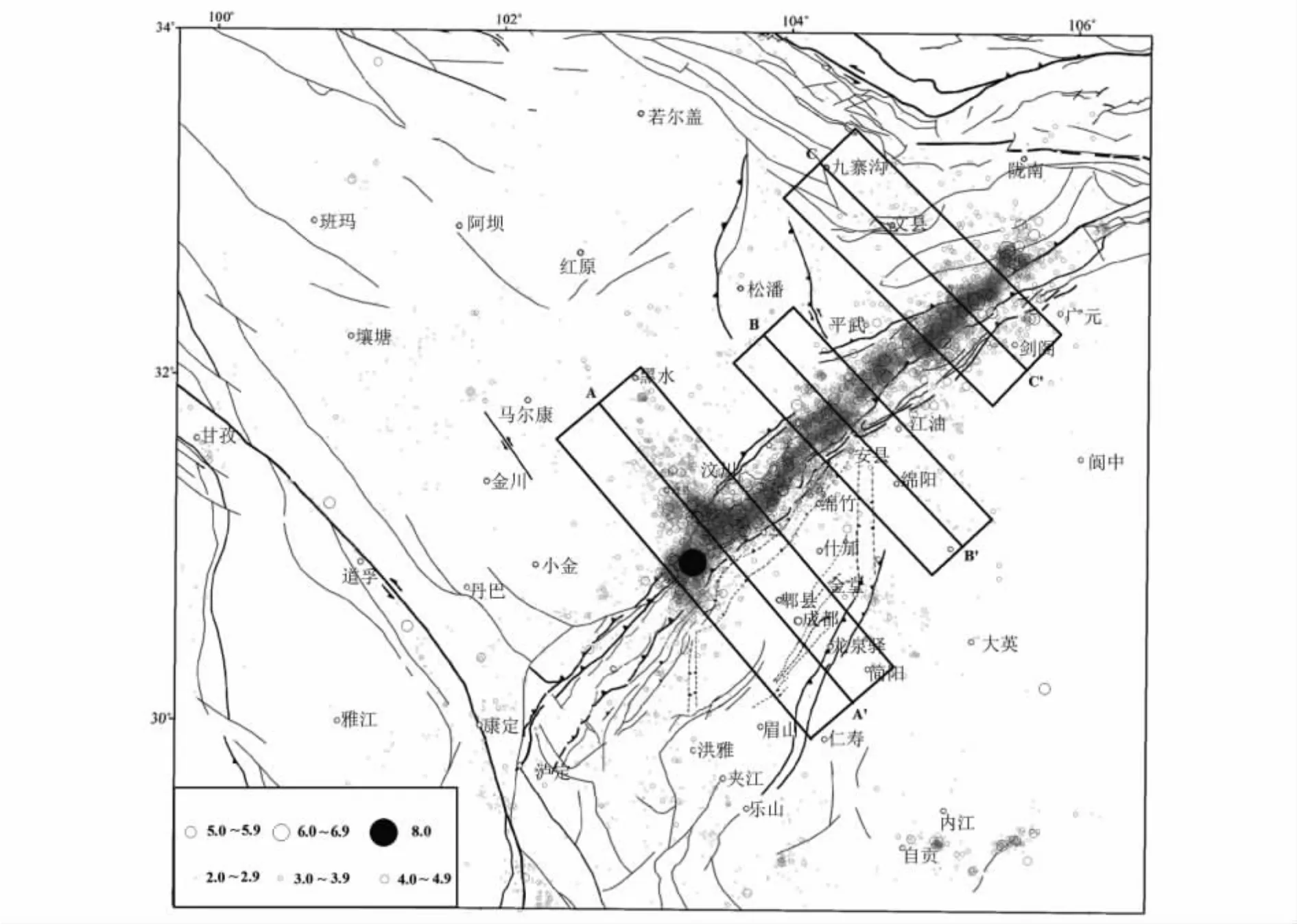

由于本课题的研究范围包含了分布在龙门山断裂带两侧的松潘甘孜地块和扬子地块,这2个构造单元上的地壳厚度和速度结构存在很大的差异。本研究综合了爆破地震测深剖面和其他地球物理手段得到的莫霍面变化和地壳速度模型,给出了本次定位所使用的分区地壳模型(龙门山西侧和东侧)。图3为朱介寿等人通过人工爆破得到的跨龙门山断裂带两侧速度剖面图。

图3的地震剖面图上显示龙门山断裂带两侧的岩石圈结构和速度存在较大的差异。爆破地震剖面还显示了松潘-甘孜地块及龙门山推覆体的中地壳(深度20~30km)有一个厚度为10km左右的低速层,而四川盆地内地壳内不存在低速层。中地壳低速层可能是含水或地壳增温引起,它构成了松潘-甘孜地块上地壳向东推移的滑脱层[18]。

沿龙门山推覆构造带以西速度分层多,且具有低速层存在;但其东则不然,速度结构相对简单。从构造层次上看,浅部比较复杂,多表现为北东向与北西向交叉的构造网络;而深部则趋于简单,以南北向、东西向构造为主要特征[19]。从上面所提供的速度模型中可以看出,龙门山断裂带两侧的莫霍面深度存在较大的差异,龙门山断裂带附近的深部结构很复杂。朱介寿[20]、蒋国芳[21]、赵珠[22]等人在此方面做了大量的研究,结果均表明龙门山断裂带邻区的岩石圈结构与性质有较大的差异。

图3 汶川8.0级地震和余震在跨龙门山的阿坝——双流爆破地震剖面上的分布Fig.3 The blasting seismic profile of Aba-Shuangliu across the Longmenshan and the distribution of Wenchuan 8.0earthquake and aftershocks in this profile

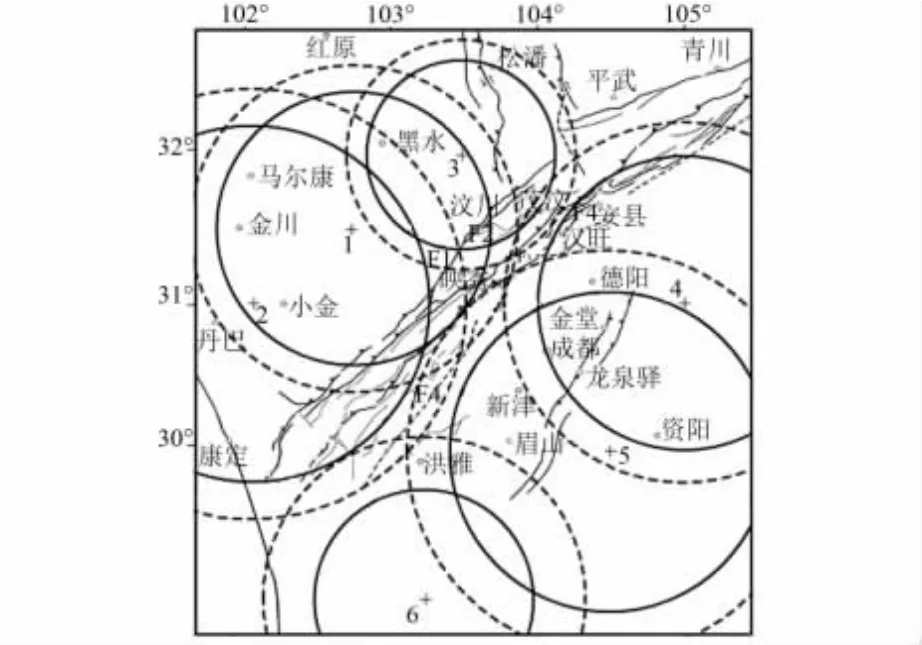

本文也遵循了龙门山两侧构造的特殊性,把龙门山断裂带速度模型由龙门山西侧的10个梯度的横向速度模型和龙门山东侧的9个梯度的横向速度模型组成。两侧之间的地壳上部,松潘-甘孜地块的速度值大于扬子地块的速度值,分别分成3个速度梯度。西侧速度有5.0~5.4km/s,厚度约为4km;5.4~5.8km/s,厚度约为3 km;5.8~6.0km/s,厚度约为3km。东侧速度有4.5~5.0km/s,厚度约为 3km;5.0~5.4 km/s,厚度约为4km;5.4~6.0km/s,厚度约为3km。速度梯度的异常反映了龙门山两侧浅部的复杂性。对比松潘-甘孜地块与扬子地块(四川盆地)的地壳结构,发现二者不仅在厚度上有很大变化,更重要的是在性质上也有重大差异。在10~30km深度,松潘-甘孜地块平均速度为6.1~6.2km/s,而扬子地块可达6.2~6.6km/s;在30~50km深度,松潘-甘孜地块速度为6.5~6.8km/s,扬子地块为6.8~7.9km/s。表明在同一深度水平,2个块体之间有0.5~1.0 km/s的速度差异[1]。在50~60km 深度,松潘-甘孜地块平均速度为7.3~7.4km/s,而扬子地块可达8.1~8.2km/s;在60~70km深度,松潘-甘孜地块速度值为8.3km/s,此时扬子地块没有速度参数。由此可见,龙门山西侧的地壳厚度比东侧的地壳厚度要大些。定位使用的分区速度模型中,鉴于复杂的地质结构,速度模型也参考了当地的地质特征(图4)。东侧和西侧的差异,不同深度速度差异明显的问题,比其他的定位的速度模型都要精细,这就是Hypo 2000新特点。表1为松潘-甘孜地块和扬子地块在不同深度下的平均速度;表2是图4中节点号所对应的参数。

图4 龙门山及成都平原速度分区情况Fig.4 The partition velocity between the Longmenshan and the Chengdu plain

通过Hypo 2000定位,作者对汶川地震以及余震进行重新定位,重新获得了汶川地震的震源参数,发震时刻:2008年5月12日14时27分57.4秒;震源位置:31.0060°N,103.3570°E;震源深度:15.4km。最大余震为6.4级,发震时刻:2008年5月25日16时21分51.1秒;震源位置:32.5325°N,105.2733°E;震源深度:16.2km。进行比较筛选补足,共得到2级以及2级以上的地震事件26 278次,4~4.9级地震712次,5~5.9级地震79次,6~6.9级地震8次。

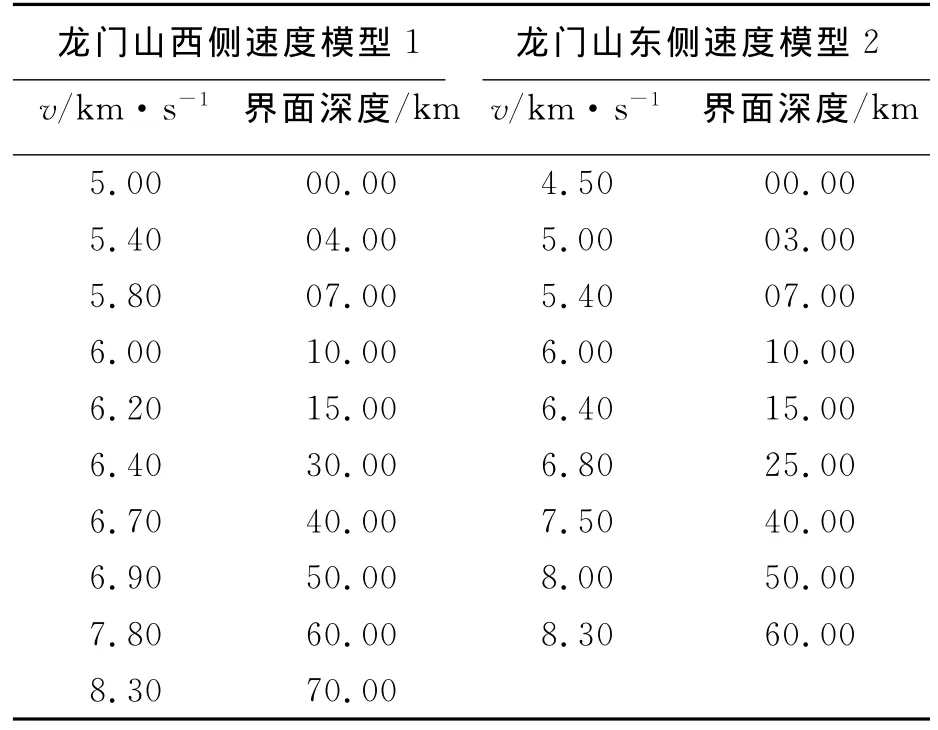

表1 Hypo 2000定位使用的分区速度模型Table 1 The partition velocity model used in the Hypo 2000

表2 Hypo 2000定位使用的速度分区表Table 2 The partition velocity table used in the Hypo 2000

3 震中的空间分布

3.1 余震分布整体特征

汶川大地震及其余震空间分布如图5所示。

由图5给出的主震和余震空间分布图显示,汶川地震主震发生在龙门山断裂带的中央断裂上映秀镇附近。起始破裂点或震中位于北川-映秀断裂南端映秀镇附近,并向北单侧破裂扩展300 km左右至青川一带[23]。王卫民等[7]研究认为,汶川地震是多条断层活动的结果,映秀-北川断裂和灌县-江油断裂的共同错动是导致地震产生的主要原因。从滑动分布来看,在整个地震断层的南端,即中央主断裂的映秀周边包括前山断裂的都江堰-汉旺段,以上冲为主,龙门山断裂带北端以上冲兼右旋走滑为主,走滑量大于或等于倾滑量。从地震破裂的时间过程来看,表现为先上冲后转为右旋走滑兼上冲的地震事件[7],与地表地质调查有很好的相关性[24]。汶川大地震余震主要是沿龙门山断裂带方向延伸,我们能从图5看出,在主震附近的北西方向上穿过理县有一个余震带,这个余震带是垂直于龙门山断裂带上的捩断层,这与刘巧霞[10]的研究一致。龙门山中央断裂西侧附近余震比较集中,映秀至理县方向上有大量地震密集。前山断裂的余震少。余震条带宽度在映秀附近沿NE方向逐渐变窄,表明汶川地震断层的倾角应由南西向北东逐渐变陡。这跟黄缓[9]等人用双差定位分析的结果是一致的。龙门山断裂带南段的余震相对于北段要多。这与龙门山断裂带的东北段及西南段具有迥然不同的历史地震活动及构造特征是一致的[25,26]。徐朝繁[6]等人在研究龙门山断裂带深部时同样指出:历史上西南段(天全至安县段)中小地震频繁,具有晚第四纪活动性,是四川地区的主要活动断裂带及强震构造带之一,东北段(安县至青川东段)仅偶有小震发生,与汶川地震的余震空间分布的特征是一致的。

3.2 余震分段讨论

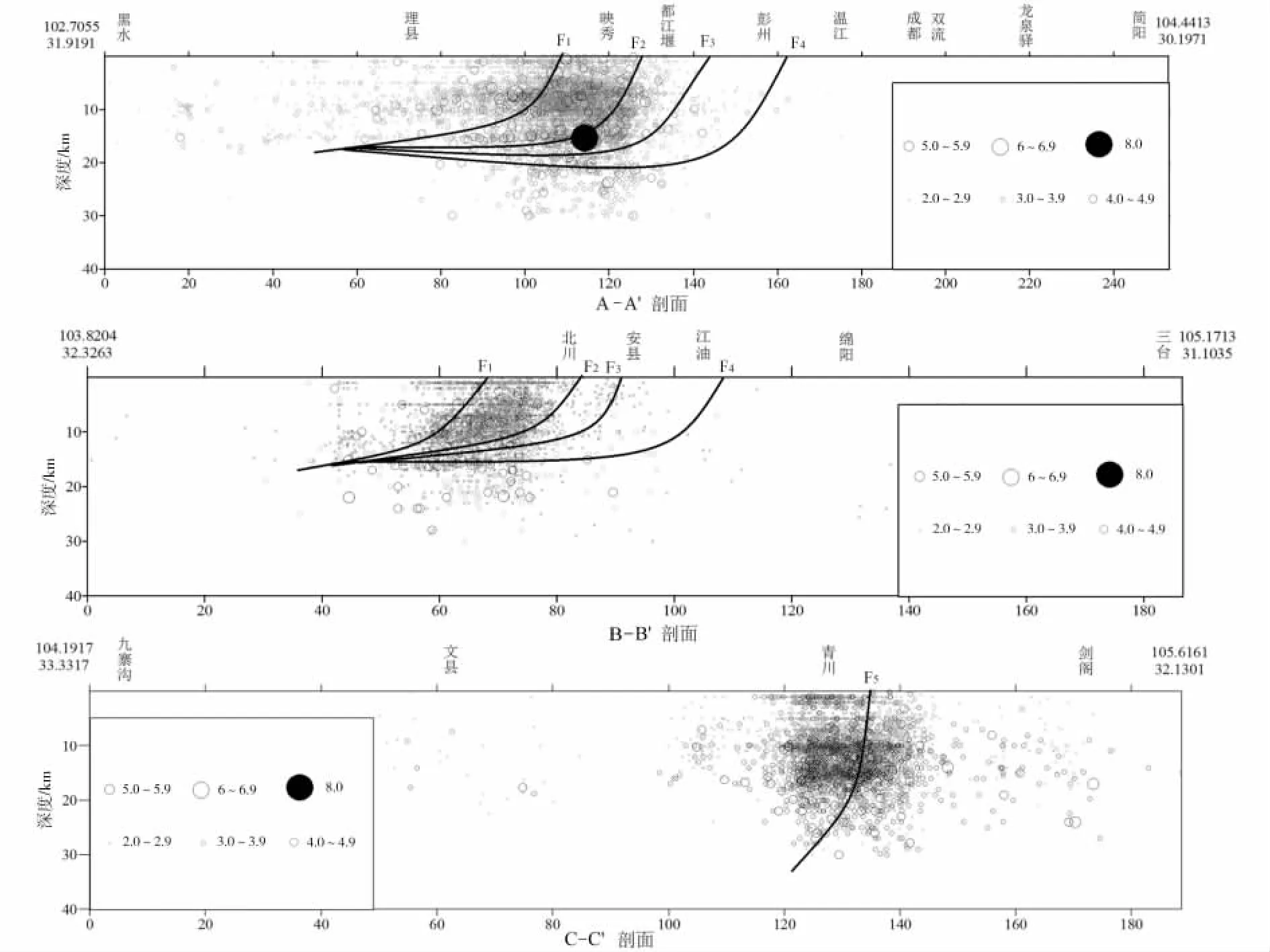

在本文中,在龙门山断裂带上分别选取了龙门山断裂带的南段(A-A')、中央部分(B-B')和龙门山断裂带的北段(C-C')3段剖面。

图5 汶川大地震及其余震序列重新定位结果和深度剖面位置的选取Fig.5 The relocation results of Wenchuan earthquake and its aftershocks sequence and the selection of the depth profiles

A-A'段处于龙门山断裂带南端,此段包含了主震在内,分布的余震在这是最宽的,大约在30~35km;据地表地质考察,是位错最大的区段。我们从图5上可以清楚地看见此段含有一个北西向的分支,分布在映秀-北川断裂的上盘;地震活动在深度剖面(如图6的A-A'剖面所示)上的分布与龙门山断裂带的叠瓦状一致,地震活动性与映秀、理县和黑水有一条北西向的余震带与龙门山断裂带的捩断层一致。以此推断,在龙门山推覆构造带的西侧小金-叠溪-平武一线存在活动十分强烈的隐伏推覆构造,其推覆方向是东南。[19]此段是以后对龙门山断裂带的重点研究区域。主震是一次先上冲,然后逐渐变为走滑为主。主震及其强余震震源机制解给出的主压应力轴的方位为NWW,与龙门山构造带应力场方位一致[15]。根据郭祥云[14]做的震源机制分析,该段余震的破裂是以逆倾滑动为主,兼有走向滑动;余震在F1、F2和F3上均有大量活动,形成了“叠瓦状”的破裂分布。根据图6的A-A'深度剖面图,可以看出余震主要集中在4~18km深度的地壳之内。可以明显地看到强余震是呈现“串珠”状分布。反映了震前应力的聚集和震后应力的释放,以及断层破裂的形态。

B-B'段处于龙门山断裂带的中央位置,可以看到剖面中央余震比较密集,两边余震相比要少些。剖面右边余震经放大可以隐约地看见北川的北东方向有一个狭窄的余震间断带。这是否是龙门山断裂带南西向与北东向地质过渡区域呢?经地质专家大量的野外考察和分析研究,龙门山断裂带南端和北端的地质情况不一致。据徐锡伟[3]等人的研究,在此段余震主要集中在龙门山推覆构造带中段中央的北川-映秀断裂和灌县-江油断裂产生地表破裂,长度分别约为240km和90km。通过王勤彩[13]等人对此地的震源机制研究,发现这里是上冲型、走滑型和正断层交替出现。显示了此段区域地质结构非常的复杂。该段上密集了大量的中小地震。从图6的B-B'深度剖面上可以明显地看到余震在上地壳大约1~2km处,出现一个狭窄的余震稀少带。这跟余震的空间分布是一致的。余震大量集中在2~20 km,主要在后山断裂和中央断裂之间。

图6 龙门山断裂带的3段深度剖面图Fig.6 The three depth profiles of the Longmenshan fracture belt

C-C'段位于龙门山断裂带的北端,余震主要分布在青川-平武断裂和中央断裂上。在青川附近,余震带开始偏离中央断裂带转向陕西略阳附近,剖面范围最北端余震已经偏离后山断裂带,发展趋势很复杂。由此来推断是否在青川-平武间有一个隐伏断层,这还要作进一步的研究。根据罗燕[27]等对龙门山断裂带青川附近的余震分析,龙门山断裂带北端没有地表破裂,而且强余震是一次浅源地震。从对汶川大地震前30多年的地震分布进行分析,发现在龙门山断裂带北端很少有地震发生;然而在汶川大地震之后此段成为余震密集地区。值得思考的是,此段是否有新的断层产生以及应力在浅部积累?这可以作为今后对龙门山断裂带北端的研究重点。此剖面震源机制处于以上冲兼右旋走滑为主。余震带的倾角近直立,余震分布结合地表地震破裂带的产状,推断出龙门山断裂在地壳上部倾角很陡,地表观测的错动多数为50°~80°的高角度,到15~20km深度以下才变缓,在几何结构上呈“犁形”或“铲形”[2]。图6的C-C'深度剖面具有陡倾的花状破裂结构,呈新生性特征[8]。

4 结果与讨论

a.重新定位主震发生在龙门山推覆构造带中央断裂中段的北川-映秀断裂上,余震主要沿龙门山断裂带方向延伸,与龙门山断裂带的走向是一致的,呈南北分段分布。重新定位后的到时残差为±0.35s,水平误差为±1.32km,深度误差为±5km。对余震空间分布和震源机制解的研究中,龙门山断裂带南端以逆倾滑动为主,兼有走向滑动;龙门山断裂带中央以上冲型、走滑型和正断层交替出现;龙门山断裂带北端以上冲兼右旋走滑为主。

b.在主震附近的映秀、理县和黑水有一条北西向的余震带与龙门山断裂带的捩断层一致。

c.在龙门山断裂带的北端,以右旋走滑为主参与了北段的余震发生过程。从对汶川大地震前30多年的地震分布进行分析,发现在龙门山断裂带北端很少有地震发生;然而在汶川大地震之后此段成为余震密集地区。值得思考的是,此段是否有新的断层产生以及应力在浅部积累?这可以作为今后对龙门山断裂带北端的研究重点。

[1]朱介寿.汶川地震的岩石圈深部结构与动力学背景[J].成都理工大学学报:自然科学版,2008,35(4):348-356.

[2]张培震,徐锡伟,闻学泽,等.2008年汶川8.0级地震发震断裂的滑动速率、复发周期和构造成因[J].地球物理学报,2008,51(4):1066-1073.

[3]徐锡伟,闻学泽,叶建青,等.汶川 Ms8.0地震地表破裂带及其发震构造[J].地震地质,2008,30(3):598-629.

[4]李勇,黄润秋,周荣军,等.龙门山地震带的地质背景与汶川地震的地表破裂[J].工程地质学报,2009,17(1):3-18.

[5]楼海,王椿镛,吕智勇,等.2008年汶川 Ms8.0级地震的深部构造环境—— 远震P波接收函数和布格重力异常的联合解释.中国科学:D辑,2008,38(10):1207-1220.

[6]徐朝繁,潘纪顺,王夫运,等.龙门山及其邻近地区深部地球物理探测[J].大地测量与地球动力学,2008,28(6):31-37.

[7]王卫民,赵连锋,李娟,等.四川汶川8.0级地震震源过程[J].地球物理学报,2008,51(5):1403-1410.

[8]朱艾斓,徐锡伟,刁桂苓,等.汶川 Ms8.0地震部分余震重新定位及地震结构初步分析[J].地震地质,2008,30(3):759-767.

[9]黄缓,吴建平,张天中,等.汶川8.0级大地震及其余震序列重定位研究[J].中国科学:D 辑,2008,38(10):1242-1249.

[10]刘巧霞,朱介寿,曹俊兴,等.汶川 Ms8.0地震余震重新定位及其空间分布特征研究[J].第四纪研究,2010,30(4):736-744.

[11]滕吉文,白登海,杨辉,等.2008汶川 Ms8.0地震发生的深层过程和动力学响应[J].地球物理学报,2008,51(5):1385-1402.

[12]雷建设,赵大鹏,苏金蓉,等.龙门山断裂带地壳精细结构与汶川地震发震机理[J].地球物理学报,2009,52(2):339-345.

[13]王勤彩,陈章立,郑斯华.汶川大地震余震序列震源机制的空间分段特征[J].科学通报,2009,54(16):2348-2354.

[14]郭祥云,陈学忠,李艳娥.2008年5月12日四川汶川8.0级地震与部分余震的震源机制解[J].地震,2010,30(1):50-60.

[15]张致伟,张永久,程万正,等.汶川8.0级地震序列的小震震源机制及应力场特征[J].地震研究,2010,33(1):43-49.

[16]刘启元,李昱,陈九辉,等.汶川8.0地震:地壳上地幔S波速度结构的初步研究[J].地球物理学报,2009,52(2):309-319.

[17]赵珠,范军,郑斯化,等.龙门山断裂带地壳速度结构和震源位置的精确修定[J].地震学报,1997,19(6):615-622.

[18]宋文杰,朱介寿,程先琼,等.汶川 Ms8.0级地震震源区地壳深部机构研究[J].第四纪研究,2010,30(4):670-676.

[19]吴刚.龙门山推覆构造带与地震活动[J].地震研究,1992,15(3):291-297.

[20]朱介寿,蒋国芳.用人工地震初探川西地区的地壳结构[J].成都理工大学学报:自然科学版,l984,21(2):111-122.

[21]蒋国芳.利用地震转换波求取四川地壳厚度的初步尝试[J].四川地震,1987(3):36-41.

[22]赵珠,张润生.四川地区地壳上地幔速度结构的初步研究[J].地震学报,1987,9(2):154-165.

[23]傅莺.汶川 Ms8.0级地震前后精定位[D].成都:成都理工大学档案馆,2011.

[24]李勇,周荣军,董顺利,等.汶川地震的地表破裂与逆冲走滑作用[J].成都理工大学学报:自然科学版,2008,35(4):404-413.

[25]陈国光,计凤桔,周荣军,等.龙门山断裂带晚第四纪活动性分段的初步研究[J].地震地质,2007,29(3):657-673.

[26]贾东,陈竹新,贾承造,等.龙门山前陆褶皱冲断带构造解析与川西前陆盆地的发育[J].高校地质学报,2003,9(3):462-469.

[27]罗燕,倪四道,曾祥方,等.汶川地震余震区东北端一个余震序列的地震学研究[J].中国科学:D辑,2010,40(6):677-687.