“农民工”称谓的变迁及释义

彭红碧

(四川教育学院经贸系,四川成都610041)

自改革开放后国家允许农村居民有条件进城以来,农民工逐渐成为我国仅次于农村居民和城镇居民的第三大群体,在我国的经济、社会发展建设中发挥着举足轻重甚或不可替代的作用。“农民工”称谓却是一个历史概念。自该群体诞生以来,其称谓经历了若干变迁,其内涵和外延也不断演变,其释义则存在诸多争议。由于农民工来源于农村居民、同时区别于农村居民和城镇居民,探求其称谓的变迁及释义,有助于深入认识其群体的基本特征、准确辨别该群体;又由于农民工是中国工业化、现代化和城镇化过程中的特殊产物,探究其称谓的变迁和释义,则有益于深刻认识中国国情、正确选择社会主义建设道路。

1 “农民工”称谓的历史变迁

1.1 “农民工”称谓的前身

“农民工”的前身有“盲流”、“打工仔”、“打工妹”等称谓。新中国成立初期,我国允许人口自由流动,许多农民从农村迁居至城市,成为城市居民。这一时期尚未出现“盲流”。但随着“重工业优先发展战略”的确立,为保障工业生产和稳定城市生活,我国开始实施农业支持工业和农村支持城市的制度安排,在人口管理上则严格“制止农村人口盲目流入城市”,“盲流”称谓由此产生。1952年8月6日政务院发布执行的《关于劳动就业问题的决定》出现了“盲目流入”一词[1]。这时的“盲流”称谓与后来的“农民工”称谓有较大的差异,前者是指盲目流入城市的农村人口,也即,是在国家政策不允许的情况下私自流入城市的农村人口,而后者则是在国家政策允许的背景下公开进入城市或异地农村的农村劳动力;两者离乡外出的目的均为寻求生存机会,但前者的具体生存方式并不明确,涉及务工、经商、投亲靠友、乞讨等诸多途径,后者则主要是务工经商;前者的收入来源多样,后者的收入来源则主要是工资或经商所得。尽管如此,两者在离乡外出及农村户籍两个方面却是相通的,“盲流”因而往往作为“农民工”的前身出现于有关农民工的文献。

改革开放后,农村经营体制改革所引起的农业生产的巨大发展使农产品剩余成为可能,农村剩余劳动力也由隐性转向显性,大量农村劳动力急欲突破人口流动的制度壁垒进城寻求新的生存机会;而国家允许农民自理口粮进入城镇务工经商、办服务业的制度安排则推动了农村居民离乡外出,“盲流”急剧增加。但“盲流”一词极富歧视性,在外来农民与流入地居民冲撞与融合的过程中,人们逐渐使用起“打工仔”、“打工妹”等称谓。这些称谓充分反映了外来农民离乡背井的基本目的,但同时也体现了流入地居民对外来农民的排斥。因此,该称谓虽然较“盲流”的限制性歧视称谓而言对“农民工”有所尊重,但仍然饱含贬义及市民的冷漠和鄙视[2]。

1.2 “农民工”称谓的出现及使用

“打工仔”、“打工妹”等称谓自产生后虽广为流传,但多停留于口头方式,因歧视因素的存在而难以以书面方式进入学界、政界等正式领域。1984年,中国社会科学院张雨林教授在《社会学通讯》发表的一篇文章中,首次使用了“农民工”称谓。由于该称谓既符合外来务工经商农村居民的基本特征,又体现出与流入地居民相区别,最重要的是在很大程度上消除了“盲流”、“打工仔”、“打工妹”等称谓与生俱来的歧视色彩,从而易于被外来农村居民和流入地居民所接受。另一方面,外来农村居民群体数量的不断增长则推动着“农民工”称谓被广泛引用。据统计,1986年全国农民工人数达1800万;1989-1990年,大致在 3000~4000 万之间[3];1997 年和 1998 年,分别共计 8314.5 万人和 9546.5 万人[4];2001 年共计 8961万人,2002年则超过9400万人[5]。这样,“农民工”一词基本取代了“盲流”、“打工仔”、“打工妹”等称谓而成为外来务工经商农村居民的主要称谓。2006年3月27日,国务院公布的《国务院关于解决农民工问题的若干意见》中正式使用了“农民工”称谓。该称谓首次进入了中央政府具有行政法规强力的文件中。这表明,“农民工”称谓广为社会所接受。

1.3 “农民工”称谓的新发展

进入新世纪以来,在“农民工”称谓被广泛使用的同时,又有“农民工人”[6]、“农村外出劳动力”[7]、“进城务工人员”[8]、“农村外出从业劳动力”[9]等新称谓涌现。一方面,这些称谓较“农民工”更为慎重,主要是更加顾及外来务工经商农村居民的感受而尽量去除歧视因素;另一方面,由于这些称谓源于不同的角度,因而在内涵与外延方面与“农民工”略有不同。具体说来,“农民工人”具有产业意义,更多的是与从事生产、制造、挖掘等具有农村户籍的产业工人相联系,并未将同样具有农村户籍的服务行业人员囊括在内;“农村外出劳动力”的立足点为农村劳动力流出地,该称谓较“农民工”的外延更为广泛,且相对含糊,并未明确农民离乡外出或进城的主要目的;“进城务工人员”侧重地域范围,较“农民工”的外延略为狭窄,没有涉及进城进行个体经营和流入到异地农村务工经商的农村居民;“农村外出从业劳动力”也立足于农村劳动力流出地,与“农民工”称谓的外延基本相当,且基本不涉及歧视因素。这些称谓都是新时期“农民工”称谓的新发展。

实际上,在上述“农民工”称谓演变的过程中,许多学者还从不同的研究角度使用了不同的称谓,如城市边缘人、雇佣工人、产业工人、城市社会中的农民、流动群体、弱势群体、城市外来人口、城市流动人口、城市农业外来人口、城市移民、城市“农民工”、外来建设者、外来务工者、暂住人口、新移民等。农民工的口语化称谓还有“打工仔”、“外来工”、“外来妹”、捞仔(妹)等[2]。尽管如此,“农民工”称谓主要经历了上述三个变迁阶段。

当然,“农民工”称谓的上述变迁阶段并非完全割裂,而是逐渐演进的。具体而言,在“盲流”一词占主导地位时,“打工仔”、“打工妹”等称谓已经出现,并逐渐取代了前者,前者也顺势退出了历史舞台;当“打工仔”、“打工妹”等称谓占主导地位时,“农民工”称谓出现,并迅速取代前者占据主导地位,但前者从未完全从人们的口头称呼中退出;而在“农村外出从业劳动力”等新称谓出现后,“农民工”称谓以其简洁明了、影响深刻的优势仍占主流。以学术界为例,截至2012年2月 8日,中国知网(CNKI)以“农民工”为主干词标题的文献检索共计17355条[2]。因此,“农民工”称谓自出现以来、并将在未来的很长一段时期内都占据主导地位。

2 “农民工”称谓的历史释义

“农民工”称谓虽广为流传、影响深刻,但其释义却尚无定论。比较常见的理解是顾名思义,认为“农民工”的“农民”表明其社会身份,“工”则表明其职业;“农民工”就是“农民”这种身份与“工”这种职业的一种独特结合[10]。另有大量学者从不同的视角解释和定义了“农民工”。陆学艺和王春光均从户籍、劳动关系和产业三个方面考察,前者认为农民工是指拥有农业户口、被人雇用去从事非农活动的农村人口……不仅包括外出务工的绝大部分农村流动人口,而且包括在农村就地为他人从事有偿的非农活动的农村人口[11];后者则认为农民工指的是被雇佣去从事非农活动、属于农业户口的农村人口[12]。中国农民工问题研究总报告起草组从户籍、土地、产业以及工资四个方面入手,认为农民工是中国经济社会转型时期的特殊概念,是指户籍身份还是农民、有承包土地,但主要从事非农产业、以工资为主要收入来源的人员[13]。郑功成、黄黎若莲考虑了户籍、劳动地域或产业视角,认为农民工是指具有农村户口身份却在城镇或非农领域务工的劳动者[14]。李培林则从户籍、产业和工资三个角度出发,认为农民工是具有农业户籍身份从事二、三产业劳动的工资收入者[15];等等。

纵观现有文献,“农民工”称谓释义的条件主要集中在户籍、职业、产业、劳动关系、工资、土地和劳动地域等方面。细究这些条件,最为一致的是户籍条件,即农民工是拥有农村户籍的群体,而那些不具有农村户籍,或者曾经拥有农村户籍、但通过各种途径取得了城镇户籍(即农转非)的人员则不在农民工之列。关于职业条件,普遍认为农民工的职业都是工人,但从事服务业及个体经营的农村居民却很难被包括在工人范畴之内,特别是前者更是农民工的主体,该条件因而并非农民工的必要条件。关于产业条件,一般认为农民工从事的都是非农产业,但在异乡受雇于国营农场、集体或家庭经济而仍然从事农业生产的农村户籍劳动者却很难被排斥在农民工的范畴之外,因此,产业条件也并非农民工的必要条件。只不过,在农民工群体中,从事非农产业的占主体,而仍然从事农业的只占很小的比例。劳动关系条件和工资条件具有重合之处。根据西方经济学的工资决定理论,工资是对雇佣劳动的报酬。也即,工资是被雇佣者获取报酬的主要形式;工资的获得是建立在雇佣关系的基础上的。因此,分析农民工的定义条件,两者可择其一。但该条件由于无法将那些在异乡的农村户籍个体经营者包括在内,因而也非定义“农民工”的必要条件。劳动地域条件与产业条件相关、相似,即农民工既然并非完全从事非农产业,也就不是都在城镇劳动,因而也非农民工的必要条件。至于土地条件,按照《中华人民共和国土地管理法》,农村户籍的人口一般都拥有承包土地。但许多失地农民却不再拥有承包土地。这个群体主要分化为两部分:一部分因失去土地而农转非,成为城镇居民;另一部分仍然保留农村户籍,但已无地可耕,只能以务工经商为业。而这部分仍然保留农村户籍的失地农民同样无法被排除在农民工的群体之外。因此,拥有承包土地也并非农民工的必要条件。只不过,无论是否还拥有承包土地,离开自己的承包土地(以下简称土地条件)却是农民工群体的一个共同特征。

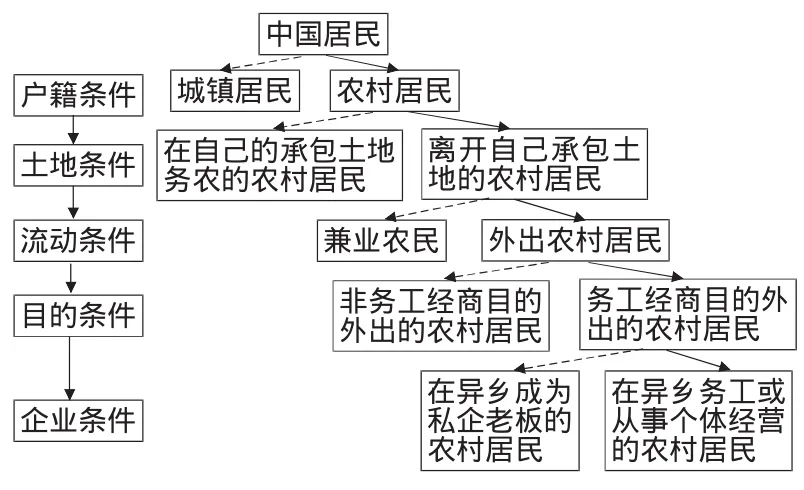

3 “农民工”称谓的新释义

为了能更为准确地界定“农民工”称谓,笔者拟采用从外到内的方法来诠释其义,即通过层层设限、处处剥离的方法从外延方面来锁定“农民工”群体,并根据其外延解释其内涵。其限制条件主要包括:户籍条件,是指农民工拥有的是农村户籍;土地条件,是指农民工离开了自己的承包土地;流动条件,是指农民工为离乡外出者;目的条件,是指农民工外出是为了务工经商;企业条件,是指农民工是不拥有企业的群体。这样,以全体中国居民为对象,首先,以户籍条件为限,剥离掉城镇居民,剩下农村居民;其次,以土地条件为限,剥离掉在自己拥有承包经营权的土地上从事农业生产的农村居民,剩下离开自己土地的农村居民;第三步,以流动性为限,剥离掉留在本乡既从事农业也从事非农产业的兼业农民,剩下离乡外出的农村居民;第四步,以外出目的为限,剥离掉因非务工经商目的而离乡外出的农村居民,如求学、参军、结婚、投亲靠友、避灾逃难的农村人口,剩下因务工经商目的而离乡外出的农村居民;第五步,以不拥有企业为限,剥离掉经商中成为私企老板的农村居民,剩下的务工者以及以家庭为经营单位的小商小贩、拥有少量雇工的个体老板和包工头等个体经营者,即为农民工(图1)。在上述五个条件中,土地条件可包含在流动条件中,流动的结果为身处异乡;目的条件已隐含在企业条件中。这样,农民工实际上是在异乡务工或从事个体经营的农村居民。

图1 “农民工”的新释义形成示意图

从以上可知,农民工源自农村居民,但区别于农民。从字面来看,“农民”是农民工的户籍条件,即农村户籍,这是农民工源自农民的主要标识。农民工与农民的区别主要表现在三个方面:①两者在称谓有“工”的差异。“工”字的理解有多种:一是指职业,指农民工是拥有农村户籍的工人;二是指产业,即农民工从事的是非农产业;三是指工资,即农民工是以工资为主要收入来源的。无论是哪种理解,这些因素都是从事农业生产、以农业收入为主的农民所不具有的。②流动性的差异,即农民工流动于户籍所在的本乡和工作所在的异乡之间,而农民则囿于本乡甚或自己承包土地的范围。③收入来源的差异,即农民工是以非农业收入为主,包括工资、经营利润等,而农民则是以农业收入为主。

而农民工一经产生,既不再是传统意义上主要从事农业生产、以农业收入为主的农民,也与主要从事非农产业、以非农业收入为主的城镇居民既相联系又相区别。农民工接近于城镇居民的主要标识是以非农业收入为主要收入来源。两者的区别标识主要有两个∶一是户籍身份的差异,即前者为农村户籍,后者为城镇户籍。二是流动性的差异,即农民工流动于本乡与异乡(主要是农村和城市)之间,后者则相对稳定。对更高的经济利益和更优越的生活环境的追逐决定了人口由贫困地区或欠发达地区流向发达地区、由农村流向城市的必然趋势。但在我国,囿于户籍制度,农民工在实现就业地点转移的同时,却无法实现就业地、居住地以及户籍所在地的三者合一,从而导致其难以在异乡定居,而只能流动于本乡与异乡之间。在两个区别标识中,由于居民的户籍身份作为个人隐私具有很大的隐蔽性,流动性因而成为农民工区别于城镇居民的明显标识,“候鸟”般的生活方式则是其流动性的生动写照。

农民工群体自身是有分化的。从其流动的地域来看,有狭义和广义的农民工,狭义农民工是指城市农民工,广义的农民工包括城市农民工和异地农村农民工。就其所从事的产业而言,农民工包括工业农民工、农业农民工、服务业农民工。从其所服务的单位性质来看,农民工包括乡镇企业农民工、城镇企事业单位农民工、外资企业农民工、私营经济农民工、个体经济农民工等。从雇佣关系来看,农民工包括受雇于人的农民工、既未受雇于人也未雇佣工人而以家庭为单位从事个体经营的农民工和拥有少量雇工的农民工。从其收入来源来看,农民工包括以工资为主要收入来源的农民工和以经营利润为主要收入来源的农民工。从其收入水平来看,农民工包括低于或相当于最低工资标准的农民工,介于最低工资标准和城镇居民平均工资水平之间的农民工以及高于城镇居民平均工资水平的农民工。从其演变的过程来看,农民工包括第一代农民工和第二代农民工(即新生代农民工),两者因成长的社会和家庭环境、文化程度、人格特征等方面的差异性决定其务工的主要目的、对工作的要求、对未来的期望、对城市的认同感、生活方式、与家庭的经济联系等存在显著的差异[16];后者的平均年龄与初次外出务工年龄较低、未婚者居多,受教育和职业技能培训水平有所提高,偏向于选择劳动环境和就业条件更好的行业,维权意识日益增强,需求层次从生存向发展转变[17]。

[1]王洪春,阮宜胜.中国农民工潮的经济学分析[M].北京:中国商务出版社,2004:4.

[2]汪勇.“农民工”称谓的历史演变及其启示[J].南京社会科学,2007(11):89-93.

[3]劳动和社会保障部劳动科学研究所编.中国劳动科学研究报告集(1997-1999)[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2008:44—45.

[4]劳动保障部培训就业司国家统计局农调队课题组.中国农村劳动力就业及流动状况[EB/OL].http://www.lm.gov.cn/gb/faqs/2002-05/14/content_682.htm(中国就业网),2002[2010-12-26].

[5]钟欣.去年农民工赚回了3274亿[N].中国改革报,2003-01-17(1).

[6]刘应杰.中国城乡关系与中国农民工人[M].北京:中国社会科学出版社,2000:31-32.

[7]侯风云.农村外出劳动力收益与人力资本状况相关性研究[J].财经研究,2004(4):88-100.

[8]《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》和《“十一五”规划纲要》.[EB/OL].http://www.gov.cn/ztzl/2006-03/16/conrtent-228841-3.htm(中央政府门户网站)2006[2012-2-29].

[9]国务院第二次全国农业普查领导小组办公室、中华人民共和国国家统计局.第二次全国农业普查主要数据公报(第五号)[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_outline.jsp(国家统计局网站),2008[2011-1-19].

[10]贺汉魂,皮修平.农民工概念的辩证思考[J].求实,2006(5):56-58.

[11]陆学艺.当代中国社会流动[M].北京:社会科学文献出版社,2004:307-308.

[12]王春光.农民工:一个正在崛起的新工人阶层[J].学习与探索,2005(1):38-43.

[13]中国农民工问题研究总报告起草组.中国农民工问题研究总报告[J].改革,2006(5):5-30.

[14]郑功成,黄黎若莲.中国农民工问题:理论判断与政策思路[J].中国人民大学学报,2006(6):2-13.

[15]李培林,李炜.农民工在中国转型中的经济地位和社会态度[J].社会学研究,2007(3):1-17.

[16]刘传江,徐建玲.“民工潮”与“民工荒”——农民工劳动供给行为视角的经济学分析[J].财经问题研究,2006(5):73-80.

[17]郑慧娟.我国新生代农民工转移、就业的主要特点和趋势[J].农业现代化研究,2011(4):409-417.