基于灰色关联法的哈尔滨市土地可持续利用评价研究

鄢 然,雷国平,孙丽娜,徐 珊

(东北农业大学 资源与环境学院,哈尔滨150030)

土地作为一种宝贵而且稀缺不可替代的自然资源,是人类生产和生活的重要场所[1],也是社会经济可持续发展的重要物质基础[2]。土地可持续利用是区域资源环境和社会经济可持续发展的前提和基础。20世纪90年代,随着可持续发展思想的提出,土地可持续利用研究日益成为土地科学研究的焦点,并引起国际社会的广泛关注[3]。目前,很多学者针对不同研究区的土地可持续利用问题进行了分析[4-8],并对土地可持续利用评价指标体系和方法进行了探讨,土地可持续利用评价指标体系主要包括两类:一是参照联合国粮农组织(FAO)提出的“生产性、安全性、保护性、经济性、社会性”五大指标体系,二是“生态、经济、社会”三大指标体系[9-12];评价方法主要包括:主成分分析法、线性加成法、层次分析法、功效函数法、生态足迹评价法、BP神经网络法[13-18]。但是,影响土地可持续利用水平的指标因素较多,而又呈较强的不确定性和模糊性,选用灰色关联法定量计算土地可持续利用水平更能够确保可持续利用水平值的准确性。本文从资源环境协调性、经济可行性和社会可接受性三方面建立土地可持续利用评价指标体系,运用熵值法计算指标权重,采用灰色关联法对2001—2008年哈尔滨市土地可持续利用水平进行定量评价,以期得到2001—2008年哈尔滨市土地可持续利用水平,并对土地可持续利用水平进行分析,得到哈尔滨市2001—2008年土地利用可持续发展水平的变化态势。

1 研究区概况

哈尔滨市位于东北北部,东经125°42′—130°10′、北纬44°04′—46°40′。哈尔滨市区及双城市、呼兰区地域平坦、低洼,东部10县(市)多山及丘陵地。东南临张广才岭支脉丘陵,北部为小兴安岭山区,中部有松花江通过。哈尔滨市辖8区10县(市),2008年,市域面积为53 068km2,其中建成区面积为340 km2,耕地为179.3万hm2,森林覆盖率达到44.6%。总人口为989.9万人,市区人口为475.1万人,城镇化率达到48.5%。2008年粮食总产量达1 053.5万t,国内生产总值为2 814.8亿元,其中第二产业1 028.4亿元,第三产业1 426.1亿元。

哈尔滨市是黑龙江省省会,也是东北北部政治、文化、经济中心,土壤肥沃,雨水充沛,矿产资源丰富,是中国重要的商品粮生产基地,也是发展食品加工业和农业经济的理想地。哈尔滨市土地可持续利用水平直接影响其资源环境、经济和社会的可持续发展。因此,对哈尔滨市土地可持续利用评价研究有十分重要的意义。

2 土地可持续利用评价指标体系的构建

为了全面体现城市土地可持续利用水平,研究本着科学性、可操作性、系统性、动态性、全面性的原则,结合哈尔滨市实际情况,构建基于资源环境协调性、经济可行性和社会可接受性三个准则层的哈尔滨市土地可持续利用评价指标体系[19-21],详见表1。

表1 哈尔滨市土地可持续利用评价指标体系

3 哈尔滨市土地可持续利用定量评价

3.1 数据来源及处理

数据来源于《黑龙江省统计年鉴》(2002—2010)、《哈尔滨市统计年鉴》(2002—2009)。所使用的数据是根据各项指标的原始数据经过计算得到。

3.2 评价原理

3.2.1 指标权重的确定 本文选择熵值法计算各个指标权重,它是一种客观赋权方法,通过计算指标得信息熵,根据指标数值之间的变化规律,以指标数值之间的差异大小来衡量指标对系统的影响,其差异程度越大,则权重越重[22-23]。该方法在评价对象数目较多,指标体系较复杂时具有明显优势,并且在确定权重时能够减少主观赋权带来的主观性,更具客观性和科学性。

将各指标规范化,计算第i年第j种指标指标值的比重Rij:

计算第j项指标的熵值Hj:

计算第j项指标的差异系数Gj:

计算各指标的权重Wkj:

计算各准则层的权重Wk:

式中:Rij——第i年第j个指标值所占该指标总值的比重;Pij——第i年第j个指标的具体值;Hj——j个指标的熵值;Gj——第j个指标的差异性系数;Wkj——第k层第j个指标的权重;Wk——第k层的权重。

3.2.2 综合评价模型的建立 依据灰色关联度理论,通过灰色系统动态过程(即历年有关统计数据)发展态势的比较分析,将系统有关因素之间的各种关系呈现在人们面前,为系统预测、决策、控制提供有用信息和比较可靠的依据[24]。灰色关联度分析是一种多因素统计方法,描述因素间关系强弱、大小和次序,是依据各因素数列曲线形状的接近程度做发展态势的分析,曲线越接近,相应序列之间的关联度就越大;反之,相应序列之间的关联度越小。

基于灰色关联法,从资源环境协调性、经济可行性、社会可接受性三个方面对哈尔滨市土地可持续利用水平进行评价。设土地可持续利用系统指标变量为Pj(j=1,2,…,24),鉴于土地可持续利用系统处于不断变化之中,各指标值在不同的发展时期亦有所不同,所以参考数据选择时采取对土地可持续利用系统有正功效的指标的最大值,负功效指标的最小值。这样组成的一组参考数据就是一组最优指标,能够更加全面地反映土地可持续利用系统各指标的最优值。评价过程如下:

①确定参考数列P0和比较序列Pi。

P0={P0(1),P0(2),…,P0(24)}

Pi={Pi(j)│j=1,2,…,24},(i=1,2,…,8)

②规范处理后得到Cij和新矩阵。

式中:Cij——规范处理以后第i年第j个指标的标准值;Pjmin——第j个指标的最小值;Pjmax——第j个指标的最大值。

③计算关联系数εij。

式中:εij——第i个时刻比较曲线标准值Pj与参考曲线标准值P0的相对差值,这种形式的相对差值成为Pj对P0在i时刻的关联系数;ρ——分辨系数,ρ∈[0,1]能够减少极值对计算的影响。分辨系数ρ一般取0.5。

④计算评判结果。

式中:εij——第i年第k指标与参考指标的关联系数;Wkj——第k层第j个指标的权重;Wk——第i年第k层的权重;Eki——第i年当k=1,2,3时的资源环境协调性、经济可行性和社会可接受性的分数;Ei——第i年的总体关联度,也就是土地可持续利用总分。如果Eki越大,则资源环境协调性、经济可行性和社会可接受性与最优指标P0越接近,则其水平越高;如果Ei越大,则所得总分越高,那么它们的关联度越高,土地可持续利用水平也就越高。据此可以排列出各年份土地利用水平的优劣次序。由于灰色关联度同时也表现的是评价对象与最优指标的关联程度,得分越高则关联度越高,与最优值越接近,三者的协调度也越高。

3.2.3 评价标准的确定 根据评价结果,采用平均值加减标准差的方法,并参考其它同类型城市的评价等级标准进行修正,将研究区土地可持续利用评价水平划分为5个等级(表2)。

表2 哈尔滨市土地可持续利用评价等级标准

3.3 评价结果分析

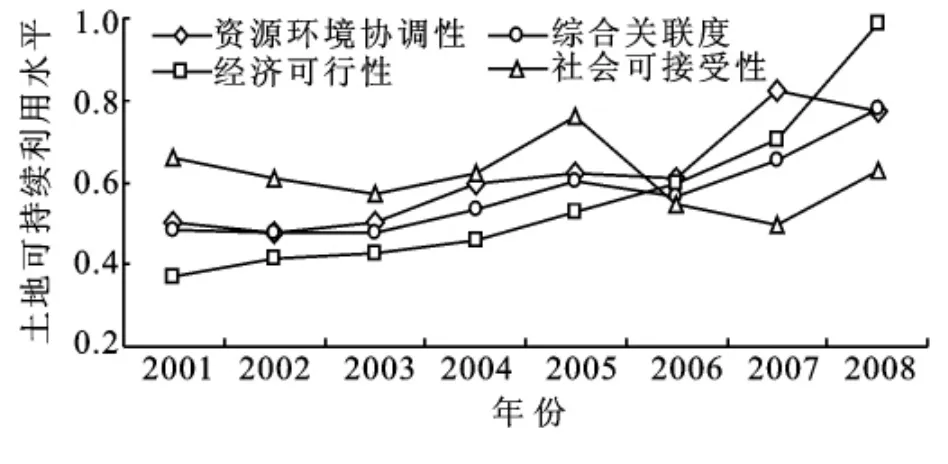

经过计算,分别得到哈尔滨市土地可持续利用的资源环境协调性、经济可持续性和社会可接受性的评价值以及综合关联度(图1)。通过对2001—2008年哈尔滨市土地可持续利用灰色关联度的特征变化分析发现,这8a间,哈尔滨市资源环境协调性和经济可行性上升态势明显,社会可接受性波动较大,土地可持续发展综合关联度总体呈上升态势。

2001—2008年哈尔滨市资源环境协调性来看,分数值由0.502 7上升到了0.773 2,总体呈增长态势,但是有所波动,在2002年时达到了最低点0.477 7,随后2003—2005年都有所增长,到2006年又下降到0.608 3,在2007年达到最高点0.822 8,2008年分数下降为0.773 2。从经济可行性方面来看,2001—2008年哈尔滨市经济可行性呈上升态势,波动较小,从2001年的0.373 5上升到2008年的0.987 2,其中2006—2008年间增长较快。社会可接受性在2001—2008年间波动较大,从2001年0.661 3下降到2003年0.574 5,2004—2005年有所上升,2005年达到顶峰0.758 9,2006—2007年下降,直到2008年上升到0.626 4。

2001—2008年哈尔滨市土地可持续利用综合关联度来看,虽然土地可持续利用综合关联度呈上升态势,但是也有小幅波动。其综合关联度从2001年0.482 7上升到2008年的0.778 4,年均增长3.7%。但是,2002年分数值下降到0.475 4,2003—2005年分数值持续上升,从0.478 0增长为0.605 0。2006年再次下降,分数为0.563 4。2007—2008年,综合关联度快速上升,在2008年达到0.778 4,是8a来哈尔滨市土地可持续利用综合关联度的最高值。由2001—2008年哈尔滨市土地可持续利用综合关联度(表3)能够判断土地可持续利用水平。2001—2006年,哈尔滨市土地可持续利用水平都处于中等水平,2007—2008年处于较高水平。

表3 2001-2008年哈尔滨市土地可持续利用水平等级

图1 2001-2008年哈尔滨市土地可持续利用综合评价值

4 结论

研究表明,哈尔滨市土地可持续利用水平是多种因素共同作用的结果。本文通过选取多个指标,尝试使用灰色关联法对哈尔滨市土地可持续利用的资源环境协调性、经济可行性、社会可接受性进行定量分析,不仅能对土地可持续利用水平进行评价,还能够反映三者之间的协调性。从评价结果看出,基于灰色关联法的土地可持续利用评价能够很好地契合哈尔滨市2001—2008年土地可持续利用实际水平,并且能够反映这8a间土地可持续利用水平在时间序列上的发展态势和变化幅度。结果表明:2001—2003年哈尔滨市土地利用的经济可行性为上升态势,资源环境协调性、社会可接受性和综合关联度为下降态势;2004—2005年资源环境协调性、经济可行性和社会可接受性以及综合关联度都处于上升态势;2006—2008年资源环境协调性和社会可接受性为波动状态,资源环境协调性先升后降,社会可接受性先降后升,而经济可行性和综合关联度持续快速上升。从评价结果中可以总结出,哈尔滨土地可持续利用水平在不断提高,但是资源环境协调性应该保持稳定,减小波动;经济可行性需要保持增长的趋势;社会可接受性亟需改善,提高社会可接受水平。

[1]薛建春,白中科.城市化进程中土地可持续利用指标体系研究:以包头市为例[J].干旱区资源与环境,2010,24(1):10-14.

[2]袁磊,雷国平,张小虎.基于循环经济理念的黑龙江土地可持续利用评价[J].水土保持研究,2010,17(1):127-133.

[3]Pushparajah E.Sustainable Land Management[J].Planter,1997,73(1):859-860.

[4]张健,璞励杰.中国中部典型地区土地资源可持续利用研究:以安徽省滁州市为例[J].中国土地科学,2008,22(5):16-22.

[5]刘雁,刘春艳,李秀霞.大连市土地资源可持续利用评价[J].国土与自然资源研究,2009,61(4):61-62.

[6]余文政,曲福田,祁英香,等.青海湖地区土地持续利用评价[J].中国生态农业学报,2009,17(5):1017-1022.

[7]赵友翼,赵廷刚,岳斌,等.黄土高原丘陵沟壑区城市土地可持续利用评价研究[J].中国沙漠,2009,29(6):1179-1185.

[8]俞孔坚,袁弘,祁英香,等.北京市浅山区土地可持续利用的困境与出路[J].中国土地科学,2009,23(11):3-8.

[9]FAO,FESLM.An international framework evaluating sustainable and management[R].World Soil Resource Report 73,Rome:FAO,1993.

[10]唐俊华,陈佑启,伊·范朗斯特.中国土地资源可持续利用的理论与实践[M].北京:中国农业科技出版社,2000:149-150.

[11]丁开芹,边微,常明,等.城市土地可持续利用评价指标体系的构建原理和方法[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2004,32(3):59-64.

[12]刘彦随,杨子生.我国土地资源学研究新进展及其展望[J].自然资源学报,2008,23(2):353-360.

[13]王杨,雷国平,刘兆军,等.煤炭枯竭型城市土地可持续利用动因分析[J].经济地理,2010,30(7):1185-1188.

[14]李玫.县域土地可持续利用评价研究:以江苏省兴化市为例[J].国土与自然资源研究,2009,35(2):35-36.

[15]张侠,尚建平,赵德义,等.基于熵值法的城市土地可持续利用评价:以石家庄市为例[J].国土与自然资源研究,2009,33(4):33-35.

[16]刘艳中,李江风,张祚,等.生态足迹模型在我国土地可持续利用评价中的应用及启示[J].地理与地理信息科学,2008,24(1):80-83.

[17]马玉芳,陈学刚,高素芳.基于生态足迹的新疆可持续发展建设用地面积预测研究[J].干旱区资源与环境,2011,25(5):25-29.

[18]李红礼,高建华,卢红岩.基于BP神经网络的河南省土地可持续利用评价研究[J].国土与自然资源研究,2009,27(1):27-29.

[19]尹君.土地资源可持续利用评价体系指标研究[J].中国土地科学,2001,15(3):6-9.

[20]陈百明,张凤荣.中国土地可持续利用评价指标体系的理论与方法[J].自然资源学报,2001,16(3):197-203.

[21]徐冬妮.城市土地资源可持续利用指标体系构建[J].资源开发与市场,2007,23(9):805-807.

[22]宋戈,梁海鸥,林佳,等.黑龙江省垦区耕地利用综合效益评价及驱动力分析[J].经济地理,2010,30(5):835-840.

[23]乔家君.改进的熵值法在河南省可持续发展能力评估中的应用[J].资源科学,2004,26(1):113-119.

[24]邓聚龙.灰色系统基本方法[M].武汉:华中理工大学出版社,1987:17-42.