经济发达地区土地利用变化及其驱动力分析——以广东省为例

吴明发,欧名豪,廖荣浩

(1.广东海洋大学 资源与环境系,广东 湛江524088;2.南京农业大学 公共管理学院,南京210095)

土地利用变化是在各种驱动力作用下土地利用目的与利用方式改变的体现[1-2],受到自然与人类活动的双重影响[3],一直以来是国内外学者研究的热点问题[4-9]。然而,研究不同地域范围内的土地利用变化问题,其结果会表现出不同的区域特点,因此,目前全球土地利用变化研究一般以区域案例为基础开展研究[10-13],关注其对区域社会经济发展与生态环境的综合影响,并探讨其内在机制及成因,从而为区域的社会经济可持续发展与生态环境保护提供科学的决策依据。广东省是我国改革开放的前沿阵地,多年来经济总量位居全国第一。在经济快速发展的同时,资源环境特别是土地资源制约经济发展的问题尤为突出,如何协调两者的关系始终是决策者和学者高度关切的问题。本文以广东省为例,分析1996—2008年土地利用变化过程;借助SPSS软件,采用主成分分析法,寻找影响1996—2008年土地利用变化的驱动力因素,揭示广东省土地利用变化与社会、经济驱动因素之间的相互关系,以期为广东省社会经济可持续发展与土地资源可持续利用提供科学参考。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

广东省位于北纬20°13′—25°31′和东经109°39′—117°19′,地处中国大陆最南部。东邻福建,北接江西、湖南,西连广西,南临南海,珠江口东西两侧分别与香港、澳门特别行政区接壤,西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。全省陆地面积1 797.5万hm2,光、热、水资源丰富,四季常青,动植物种类繁多。现辖21个地级市,33个县级市、43个县、3个自治县、42个市辖区,1 588个(乡)镇。

广东省是中国人多地少的省份之一,2008年末常住总人口为9 544万人,人口密度是全国的3倍,人均耕地只占全国的1/2,尤其是粤东潮汕平原,人均耕地仅0.02hm2。平原和盆谷平地不多,土地可垦率低,后备土地资源十分有限,人地矛盾十分突出。2008年有农用地1 490.77万hm2,其中耕地283.07万hm2,园地100.75万hm2,林地1 012.04万hm2,牧草地2.72万hm2,其他农用地92.19万hm2;建设用地180.76万hm2,其中居民点及独立工矿用地147.50万hm2,交通运输用地12.15万hm2,水利设施用地21.11万hm2;未利用地129.52万hm2,其中未利用土地69.79万hm2,其他土地59.73万hm2。

1.2 数据来源

社会经济数据来源于广东统计年鉴(1997—2009)。土地数据来源于1996—2008年广东国土资源年鉴,其中1996—2001年的土地数据采用1984年全国农业区划委员会制订的《土地利用现状调查规程》中的“八大一级地类”统计口径,2002—2008年的土地数据采用2002年国土资源部制订的《全国土地分类(过渡期)》中的“三大一级地类”统计口径。为了使数据具有可比性,统一采用《全国土地分类》(过渡期)所制定的土地利用分类体系,将研究区土地利用类型分为3个一级类别:农用地、建设用地和未利用土地。并在一级类别的基础上进一步细化分出10个二级类别:农用地细分为耕地、园地、林地、牧草地和其他农用地;建设用地细分成居民点及独立工矿用地、交通用地和水利设施用地;未利用地细分为未利用土地和其他土地。

2 土地利用变化分析

2.1 土地利用结构变化分析

区域土地利用面积和结构的变化是研究区域土地利用变化的一个重要方面,通过对其分析,可以发现区域土地利用的发展趋势。土地利用结构反映不同类型的土地在国民经济各产业部门配置中所占的比重,其公式为:

式中:Ai——第i类土地的面积;n——土地利用类型。1996年和2008年广东省土地利用面积统计结果见表1。

表1 1996-2008年广东省土地利用面积变化

土地利用面积总量分析。由表1看出,广东省林地面积最多,超过1 000万hm2,也超过广东省陆地面积的一半;其次为耕地,但不到林地面积的1/3;再次为居民点及独立工矿用地,由1996年的114.42万hm2增加到2008年的147.5万hm2;其余的土地利用类型面积都低于100万hm2;广东省交通非常发达,发展很快,但所占面积相对较少,由1996年的8.58万hm2增加到2008年的12.15万hm2;牧草地面积最少,由1996年的2.83万hm2减少到2008年的2.72万hm2。

土地利用面积增(减)量分析。13a间各类土地面积增量绝对值由大到小依次为:耕地>居民点及独立工矿用地>园地>林地>其他农用地>其他土地>交通运输用地>未利用土地>水利设施用地>牧草地;增加量由大到小依次为:居民点及独立工矿用地>园地>其他农用地>交通运输用地>水利设施用地;减少量由大到小依次为:耕地>林地>其他土地>未利用土地>牧草地。因此,虽然广东省林地面积最多,但从土地面积增(减)量来看,耕地面积变化最大,减少44.15万hm2;其次是居民点及独立工矿用地,增加33.08万hm2;再次是园地,增加21.79万hm2;第四才是林地,减少20.26万hm2;面积变化最小的是牧草地,只减少0.11万hm2。

土地利用结构变化分析。13a间各类土地所占比重增减率绝对值由大到小依次为:耕地>居民点及独立工矿用地>林地>园地>其他农用地>其他土地>交通运输用地>未利用土地>水利设施用地>牧草地;增长率由大到小依次为:居民点及独立工矿用地>园地>其他农用地>交通运输用地>水利设施用地;减少率由大到小依次为:耕地>林地>其他土地>未利用土地>牧草地。由此得出,耕地在各用地类型中所占的比重下降最快;而城镇建设用地所占比重增长最大;由于水利设施用地和牧草地面积占广东省陆地面积的比重本身很小,计算基数小,因而比重增长或者下降的速度很小。

2.2 土地利用动态度变化分析

土地利用动态度可以定量描述土地利用的变化速度,对于预测区域未来土地利用的变化趋势具有积极作用,采取单一土地利用动态度来表示。单一土地利用动态度可表达区域一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况,易于通过不同土地利用类型间的比较反映不同土地类型变化的差异,从而探求其背后的驱动因子。其公式表达为:

式中:K——研究时段内某种土地利用类型的动态度,也可以表示某种土地利用类型的年变化率。Ua,Ub——研究期初和研究期末某种土地利用类型的面积;T——研究时长,当T设为年时,K即为研究区内某种土地利用类型的年变化率。根据公式计算出1996—2008年广东省土地利用动态度,其绝对值由大到小依次为:交通运输用地(3.20%)>居民点及独立工矿用地(2.22%)>园地(2.12%)>其他农用地(1.27%)>耕地(-1.04%)>其他土地(-0.58%)>牧草地(-0.30%)>未利用土地(-0.28%)>水利设施用地(0.18%)>林地(-0.15%);增长率由大到小依次为:交通运输用地>居民点及独立工矿用地>园地>其他农用地>水利设施用地;减少率由大到小依次为:耕地>其他土地>牧草地>未利用土地>林地。由此得出,广东省交通发展最快;其次为城镇建设发展,其占用了大量土地;再次为园地和其他农用地发展,两者增长率都超过1%;由于林地面积基数很大,并且减少量相对并不大,因而减少率最小,仅为0.15%,说明广东省在生态维护上做得比较好,值得肯定和推崇。

2.3 土地利用程度变化分析

土地利用程度主要反映了土地利用的广度和深度,它不单反映土地利用本身的自然属性,亦反映出土地系统中人类因素和自然环境的综合效应。土地利用的程度可以用土地利用程度指数来刻画,它用来表示人类开发利用土地的程度,能够较好地反映土地利用的总体程度。根据中科院遥感所刘纪远提出的土地利用程度分析方法,把土地自然平衡保持的状态分为4级并赋予分级指数[14],公式为:

式中:Ld——土地利用程度综合指数;Ai——第i类土地利用程度分级指数;Ci——第i类土地面积比重,计算结果见表2。

由表2可以看出,1996—2008年广东省土地利用程度综合指数逐年上升,说明土地开发利用程度不断加深,主要原因是利用程度低的土地利用类型向利用程度较高的土地利用类型转化,表现为未利用土地、其他土地、林地、草地、耕地向园地、其他农用地、居民点及独立工矿用地、交通运输用地转化,使得土地利用程度增加,土地利用向深度和广度发展;土地利用程度综合指数最大值为236.96,与土地利用程度综合指数极值400相差较远,说明广东省土地利用开发力度不是很大,这可能与林地占比重大且超过广东省陆地面积的一半有关。

表2 1996-2008年广东省土地利用综合指数

3 土地利用变化驱动力分析

区域土地利用变化的影响因素很多,选择驱动力影响因素指标时要尽可能全面,但很多指标之间存在不同程度的相关性,容易产生多元共线性问题而无法得出正确的分析结果。主成分分析方法可以很好地解决这一问题,其目的就是通过线性变换,将原来的多个指标组合成相互独立的少数几个能充分反映总体信息的指标,使用提取出的主成分代替原始变量,从而在不丢掉主要信息的前提下避开了变量间的共线性问题;并且主成分分析方法对样本容量没有严格要求,非常适合做土地利用变化驱动力分析。其公式为:

式中:p=1,2,…;x1,x2,…,xp——p个原变量(均值为零、方差为1);F1,F2,…,Fm——m 个公共因子变量,m小于p;apm——因子载荷,是第p个原有变量在第m个公共因子变量上的载荷;ε——特殊因子。

3.1 选择指标体系

根据广东省土地利用的实际情况,遵循客观性、层次性、动态性、可行性和科学性原则,从社会因素、经济因素、农业因素三个方面选取12个指标,即:社会因素4个,X1——年末总人口(万人);X2——农业人口比重(%);X3——公路通车里程(km);X4——粮食产量(万t);经济因素6个,X5——农民人均纯收入(元);X6——社会固定资产投资额(亿元);X7——国内生产总值(亿元);X8——工业总产值(亿元);X9——第一产业产值占 GDP 的比重 (%);X10——第三产业产值占GDP的比重(%);农业因素2个,X11——有效灌溉面积(hm2);X12——农业占农林牧业产值比重(%)。

3.2 主成分分析

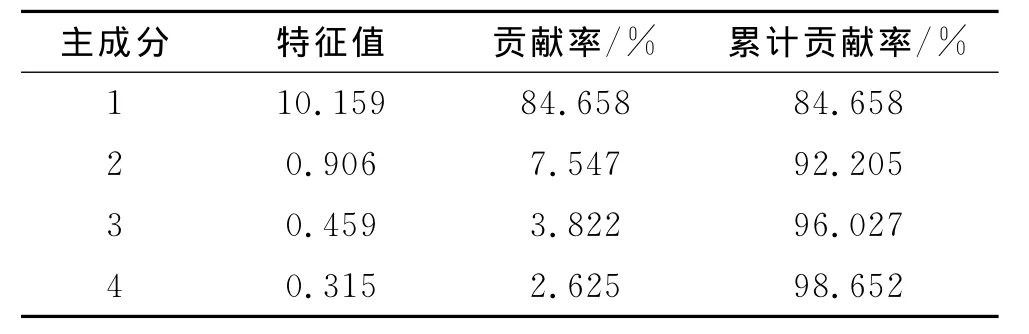

借助SPSS 17.0软件,采用主成分分析法,选择累积贡献率大于85%来提取主成分,得到特征值和主成分贡献率(表3)。由表3可知,前两个主成分的累积贡献率达到了92.21%,完全可以满足分析的需要。

表3 前四个主成分特征值及贡献率

从表4中可以看出,主成分1的贡献是6.12,主成分2的贡献是4.95,主成分1统计值比主成分2大,说明主成分1比主成分2在影响广东省土地利用变化方面更有驱动性。选取主成分1和主成分2的载荷系数大于0.85进行分析,可以看到主成分1主要与公路通车里程、国内生产总值、农民人均纯收入、社会固定资产投资额和工业总产值呈显著正相关,这些指标与经济和产业结构有很大关系,因此可以命名为经济发展因素;主成分2与有效灌溉面积和农业占农林牧业产值比重呈显著正相关,这些指标与农业发展有关,因此可以命名为农业发展因素。

广东省土地利用变化的影响因素重要性从大到小依次排序为:公路通车里程、国内生产总值、工业总产值、农民人均纯收入、社会固定资产投资额、有效灌溉面积、农业占农林牧业产值比重、第一产业产值占GDP的比重、粮食产量、农业人口比重、年末总人口、第三产业产值占GDP的比重,说明经济发展因素是影响广东省土地利用变化的最重要因素,但农业发展因素也是不可忽略的主要因素之一。人口因素对主成分2的影响比对主成分1的影响更为突出,且对主成分1作用方向为正,对主成分2作用方面为负,说明人口增长不利于农业的发展,但有利于经济的发展,且经济发展可以减弱人口增长对农业发展带来的不利影响,详见表4。

表4 旋转载荷矩阵

4 结论

(1)广东省林地面积最多,超过广东省陆地面积的一半;其次为耕地,但不到林地面积的1/3;再次为居民点及独立工矿用地;其余的土地利用类型面积都低于100万hm2;排在最后两位是交通运输用地和牧草地,2008年面积分别为12.15万hm2和2.72万hm2。

(2)虽然广东省林地面积最多,但耕地面积变化最大,减少44.15万hm2,在各用地类型中所占的比重下降最快;其次是居民点及独立工矿用地,增加33.08万hm2,在各用地类型中所占比重增长最大;再次是园地,增加21.79万hm2;第四才是林地,减少20.26万hm2;面积变化最小的是牧草地,只减少0.11万hm2。

(3)土地利用动态变化表现为耕地、林地、牧草地、未利用土地和其他土地面积净减少;园地、其他农用地、居民点及独立工矿用地、交通运输用地和水利设施用地净增加;从土地利用动态度绝对值由大到小排序看:交通运输用地>居民点及独立工矿用地>园地>其他农用地>耕地>其他土地>牧草地>未利用土地>水利设施用地>林地,广东省交通发展最快;其次为城镇建设发展,其占用了大量土地;再次为园地和其他农用地发展,两者增长率均超过1%;林地减少率最小,仅为0.15%,说明广东省在生态维护上做得比较好,值得肯定和推崇。

(4)13a来,广东省土地利用程度不断加深,主要原因是利用程度低的土地利用类型向利用程度较高的土地利用类型转化的结果,表现为未利用土地、其他土地、林地、草地、耕地向园地、其他农用地、居民点及独立工矿用地、交通运输用地转化;土地利用程度综合指数最大值为236.96,与土地利用程度综合指数极值400相差较远,说明广东省土地利用开发力度不是很大。

(5)广东省土地利用变化的主要驱动因素可以归结为经济发展因素和农业发展因素。经济发展因素是最重要的影响因素,主要包含公路通车里程、国内生产总值、农民人均纯收入、社会固定资产投资额和工业总产值5个因子;农业发展因素也不可忽略,主要包含有效灌溉面积和农业占农林牧业产值比重两个因子。因此随着今后广东省节约集约用地试点示范省的不断推进,“挖存量变增量、垦后备扩资源”将是解决广东省经济发展与农业发展齐头并进的重要措施。

[1]Sara Brogaard,Zhao Xueyong.Rural reforms and changes in land management and attitudes:A case study from Inner Mongolia[J].China AMBIO,2002,31(3):212-218.

[2]Lambin E F.Modeling and monitoring land-cover change processes in tropical regions[J].Progress in Physical Geography,1997,21(3):375-393.

[3]Veldkamp A,Fresco L O.Reconstructing land use drivers and their spatial scale dependence for Costa Rica(1973and 1984)[J].Agricultural Systems,1997,55(1):19-43.

[4]Liu J Y,Liu M L,Tian H Q,et al.Spatial and temporal patterns of China’s cropland during 1990—2000:An analysis based on Landsat TM data[J].Remote Sensing of Environment,2005,98:442-456.

[5]Pelorosso R,Leone A,Boccia L.Land cover and land use change in the Italian central Apennines:A comparison of assessment methods[J].Applied Geography,2009,29(1):35-48.

[6]Jansen L J M,Bagnoli M,Focacci M.Analysis of land cover/use change dynamics in Manica Province in Mozambique in a period of transition(1990—2004)[J].Forest Ecology and Management,2008,254(2):308-326.

[7]徐广才,康慕谊,李亚飞.锡林郭勒盟土地利用变化及驱动力分析[J].资源科学,2011,33(4):690-697.

[8]李宏姣,王秋兵,孙福军,等.盘锦市土地利用/土地覆被变化及驱动力研究[J].农业现代化研究,2009,30(2):212-215.

[9]熊德惠.黔南州1996—2008年土地利用变化及驱动力研究[J].贵州农业科学,2010,38(12):221-223.

[10]谢菲,舒晓波,廖富强,等.浮梁县土地利用变化及驱动力分析[J].水土保持研究,2011,18(2):213-217.

[11]任春颖,张柏,王宗明,等.松嫩平原西部农牧交错区土地利用变化及驱动力分析[J].干旱区资源与环境,2010,24(6):96-102.

[12]宋金平,赵西君,王倩.北京市丰台区土地利用变化及社会经济驱动力分析[J].中国人口·资源与环境,2008,18(2):171-175.

[13]张臣,吴克宁,陈涛,等.浙江省土地利用变化及其驱动力分析[J].资源与产业,2010,12(4):14-18.

[14]刘纪远.中国资源环境遥感宏观调查与动态研究[M].北京:中国科学技术出版社,1996:158-188.