基于生态足迹模型的西部资源型城市可持续发展评价

陈 晨,夏显力

(西北农林科技大学 经管学院,陕西 杨凌712100)

资源型城市是指以当地不可再生的自然资源开采和加工为主导产业的工业城市。长期以来,这类城市在产业发展过程中对当地自然资源和生态环境有着一定程度的破坏性,其可持续发展性一直备受各界的广泛关注。西部资源型城市大多处于水土流失严重、生态环境脆弱、干旱半干旱的内陆性地区,与中东部地区相比,其在自然条件、区位条件、产业结构、科技进步、区域竞争力等方面还存在许多劣势[1]。但是,由于他们大多是我国重要的能源和原材料供应地,这类城市的可持续发展问题更应得到关注。

关于资源型城市可持续发展问题,理论界和实践界讨论颇多[2-3]。生态足迹法就是以生态足迹指标来衡量区域可持续发展状况的一种较为常用的评价方法,是由加拿大生态经济学家 William Rees和Wackermgel于1992年提出,目前在世界范围内得到了广泛的应用和认可。不少学者基于生态足迹模型就不同地域空间尺度和社会领域进行相关研究,其中对资源型地区也有着较多的应用。如金丹和卞正富[4]关于采煤业的生态足迹分析以及陈秋计等[5]对矿业城市生态足迹的变化研究等等,都为资源型城市的经济转型和可持续发展提供了理论基础。近几年,随着理论研究和实际研究的深入,国内研究者在生态足迹的应用和方法上也有较大的改进,如白钰等人[6]对生态足迹模型的改进和一些学者提出了“本地生态足迹”、“生态可持续指数”等概念以及相应的计算方法等等。

综上所述,本文将在前人研究的基础上,利用改进后的生态足迹模型,对西部9个资源型城市的生态足迹和生态承载力进行计算,客观、真实地评判西部9个资源型城市的可持续发展状况及其存在的突出问题,最后提出提升西部资源型城市可持续发展能力的具体建议。

1 研究区域的选择与基本特征

按照王青云对资源型城市的划分标准,全国共有118个资源型城市[7]。本文从其中选取地级以上的西部资源型城市,包括陕西省的铜川市,内蒙古的乌海市、赤峰市,甘肃省的金昌市、白银市,四川省的攀枝花市,宁夏的石嘴山市,贵州省的六盘水市和新疆的克拉玛依市,共9座城市。其中,煤炭城市是铜川市、乌海市、赤峰市、石嘴山市和六盘水市,金昌市和白银市是有色金属冶炼之城,攀枝花市是黑色冶金城市,克拉玛依市是石油之城。这些城市共同的特征是自然资源开采和加工是各城市的主导产业,其中,采掘业产值占工业总产值的比重在10%以上,采掘业从业人员占全部从业人员的比重在5%以上。

2 生态足迹模型及其应用

2.1 生态足迹模型的内涵及修正

生态足迹,是指支持特定人口或经济体所消费的所有资源所需要的具有一定生物生产力的土地面积。生物生产性土地面积是生态足迹法为各类自然资本提供统一度量的基础,指具有生态生产能力的土地或水体。可分为耕地、草地、林地、水域、建设用地、化石能源用地6大类。为了方便数据统计和计算,本文将6大类土地类型分为三个帐户:生物资源帐户(包含耕地、草地、林地和水域)、建设用地帐户(即建设用地)和能源用地帐户(即化石能源用地)。

根据国内外学者对生态足迹模型的应用和研究,笔者将对本文的生态足迹计算采取两点修正之处。第一点,原始的生态足迹是基于资源的消费量核算得到的,当其应用于全球可持续评价时,由于全球生态系统是一个自给自足的封闭系统,其消费量与生产量相等,因而可以反映人类对全球生态系统的影响。但是当其应用于区域层次时,由于区域存在进出口,那么基于消费量核算的生态足迹就不能真实地反映出当地人口对当地的生态系统的压力。针对这一问题,有些学者采取了调整进出口项目,或熊德国[8]等人对生态足迹的改进方法等等,笔者选择东北大学资源与生态经济研究中心的研究人员[9-11]从环境压力承受角度提出的本地生态足迹概念,以调整区域生态足迹。第二点,在整个生态足迹核算中需要的主要数据之一是全球平均产量,这是生态足迹核算体系的基础。而目前绝大部分国内研究所引用的农产品全球平均产量数据来源于 WWF的《Living Planet Report》(根据 FA02002年数据)和《National naturalcapital accounting with the ecological footprint concept》(根据1993年数据)。考虑到我国农业生产特点以及数据的更新,文中将采用谢鸿宇、叶慧珊[12]的《中国主要农产品全球平均产量更新》中的农产品全球平均产量数据来计算生物帐户中的生态足迹。

2.2 本地生态足迹的内涵及其模型

由于区域间贸易的存在,一个区域上的生态足迹也不只是由发生在本区域内的消费而产生的,可能一部分是由其他地区消费引起的。如就生物资源而言,发生在某个区域内的某项生物资源的消费总量应该等于本区域产量加上外调入量再减去调出量。但是,外调入生物资源的生产发生在外部区域,占用的是外部区域的生产性土地,对本区域环境不造成影响;而外调出生物资源的消费虽然发生在外部区域,但其生产发生在本区域,对本区域的环境造成影响。而对于化石能源消费,无论能源资源是生产于本区域还是外调入的,其消费所产生的温室气体均排放到本区域内,须由本地环境承受。因此,要反映一个区域的环境所承受的压力,需计算的是真正发生在本地区土地上的生态足迹。为与一般意义上的生态足迹相区别,称为本地生态足迹。因此,对生物资源而言,本地生态足迹实际上就是本地区内的生物资源的生产足迹;而对于化石能源来说,本地生态足迹是其消费足迹。则其计算公式为:

式中:k=1,2,3,4,分别表示耕地、草地、林地和水域4种用于生物资源生产的土地类型;βk——生产生物的第k类土地的均衡因子;n——该地区第k类土地生产的生物种数;Pki——表示该地区由第k类土地生产的第i种生物的人均产量;Yki——该地区由第k类土地生产的第i种生物世界平均生产力;βe——化石能源地的均衡因子;m——化石能源用地中本地区消耗的能源种类数;Qj——第j类能源的未均衡的人均生态足迹;βv——建筑用地的均衡因子;建筑用地只包含电力和热能消耗;Aa——电力和热能的年人均消费量;Ya——世界平均生产力。

在能源用地账户的计算中,以世界上单位化石燃料生产土地面积的平均发热量为标准,各种能源项目的全球平均能量产出率和折算系数参考文献[13—14]中的相关数据。则化石能源的人均生态足迹

由于各类型土地的生物生产能力差异很大,要在各类型生物生产面积前乘上一个转换因子,即均衡因子,以转化为统一的、可比较的生物生产性面积。根据文献[2]中的数据,各类型的均衡因子:耕地、建筑用地为2.8;森林、化石能源土地为1.1;草地为0.5,水域为0.2。

2.3 生态承载力

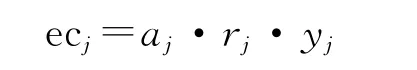

生态承载力是指生态系统自我维持、自我调整的能力,或资源与环境子系统的供容能力[17]。具体表示为一个区域所能提供给人类生活的生物生产性面积。生态承载力的计算公式为:

式中:ecj——第j类土地类型的生态承载力;aj——研究区域中某项生物生产性土地的人均土地面积(hm2/人);rj——产量因子;yj——均衡因子。区域总的生态承载力为,其中j的生产性土地类型包括:耕地、林地、草地、水域、建设用地及能源用地。

本文认为能源用地的供给为吸收CO2的林地,即以林地的面积来计算能源用地的生态承载力。此外,生态承载力计算模型中,由于不同国家或地区同类型生物生产面积的生态生产力存在差异,因此在计算不同区域的某类生态生产性面积所代表的局部产量与世界平均产量的差异就可用产量因子来表示。(Qj)的计算公式为:本文中的产量因子采用世界粮农组织(FAO)网站[18-19]的相关数据。最后,根据世界环境发展委员会的报告,生态承载力计算时要扣除生态系统中12%生物多样性的保护面积。

2.4 生态赤字(盈余)

生态足迹是人类生产或消费对生态资源的需求量,生态承载力是生态系统可以提供的生态资源供给量,两者之差就是生态赤字或生态盈余。如果某区域的生态足迹超过了区域所能提供的生态承载力,就会出现生态赤字,反之则表现为盈余。区域的生态赤字或盈余,反映了区域人口对自然资源的利用状况。如果以ED表示本地生态赤字,则:

EDi=ECi-EFi,i=1,2,…,9;i表示9个资源型城市。

3 各城市可持续发展测度与分析

3.1 数据来源与测度结果

根据上述计算模型,计算西部9个资源型城市2008年的人均生态足迹和人均生态承载力。各市生态足迹所需的农作物产量、能源消耗及总人口数来源于各省市统计年鉴;计算各市生态承载力所需的耕地、林地、草地等土地面积来源于各市统计年鉴,建设用地面积参考《中国城市统计年鉴》(2009)。

计算得到各市三个帐户的生态足迹汇总结果见表1;各市三个账户的生态承载力和生态赤字的计算结果见表2。

表1 各市生态足迹汇总 hm2/人

表2 各市的生态承载力与生态赤字 hm2/人

3.2 结果与分析

第一,由表1和表2的结果可知,9个资源型城市均为生态赤字,能源用地生态赤字的所占比例最大,表明各个城市对生产性土地的利用都已经超过了各

式中:EC——人均生态承载力;EF——人均生态足迹。生态可持续指数介于1和0之间,当ESI等于0.5时,则EC和EF相等,说明两者处于平衡状态,根据生态可持续指数远离0.5的程度,可持续发展程度可从强到弱分为6个等级类型,见表3。市土地的供给能力。具体来讲,在各城市的6种生产性土地的生态赤字中,各市能源消耗生态赤字占了总生态赤字的绝大部分,这反映出资源型城市在经济发展中高度依赖化石能源消耗的这种产业结构形式。也就是说,造成9个资源型城市生态赤字的主要原因就是以矿产资源的开采及利用为主的资源消费结构导致了对化石能源的巨大需求。耕地方面,除去乌海市、金昌市、攀枝花市和石嘴山市出现了较小的生态赤字外,其余城市均有生态盈余。这表明各市耕地的可持续发展情况较良好,还有可利用的潜力,但是这不等于说可以不顾一切地去开发耕地,而是要在全面考虑其它因素,防止不合理的开发而引起得不偿失的后果发生。而对于草地方面,各城市普遍出现了草地生态赤字,反映出随着人们生活水平的提高,人们对肉类和奶类的需求量加大,而同时对草地的生态保护力度不够,造成了草地的过度利用。在林地方面,各城市均是生态盈余,仍有可利用空间。虽然盈余不大,但也反映出各市实施对林地的保护和植树造林及退耕还林政策的良好效果,因此,应继续开发林地的发展空间,并且贯彻实行国家对林地的各项保护措施。

第二,9个资源型城市均呈现出不可持续性。一个区域出现了生态赤字就只能说明该区域表现为不可持续性,但并不能反映某区域的不可持续的程度,为了进一步反映各城市的资源利用状况,本文将引入生态可持续指数(ESI)。它表示一个地区生态可持续利用程度,是指一定区域的生态可持续供给满足人类生态需求的程度。其公式为:

表3 生态可持续指数分级表

根据表1和表2中的各市生态足迹和生态承载力的结果,计算各城市的生态可持续指数,得到9个城市的生态可持续指数。铜川市、乌海市、赤峰市、金昌市、白银市、攀枝花市、石嘴山市、六盘水市、克拉玛依市的生态可持续指数分别为0.310,0.078,0.386,0.189,0.293,0.093,0.053,0.126,0.061。

从上述结果可以看出,赤峰市属于弱不可持续,铜川市、白银市属于中等不可持续,其余城市都表现出强不可持续。强不可持续的城市中除了金昌市的ESI>0.1外,乌海市、攀枝花市、石嘴山市和克拉玛依市生态可持续指数更甚是小于0.1,表现出较为严重的强不可持续性。

4 结论及讨论

4.1 结 论

从结果上看,9个资源型城市均表现出较强的生态赤字,主要原因是各市出现较大的能源生态赤字,并且可持续指数亦评价出除了赤峰市为弱不可持续性外,其余城市则表现为中等不可持续或强不可持续。这些都表明当前9个资源型城市的生态经济发展已经呈现出较强的不可持续性,而核心问题就是各市对能源化石产业的高度依赖,使其能源消耗的生态足迹远远超过了其生态承载力。因此,要扭转这种严峻的不可持续的发展态势,今后一方面要通过优化需求结构、加大科技投入来控制生态足迹的过快增长;另一方面要通过加大绿化环保力度,提高资源利用效率来增强生态承载力。具体可采取以下措施:(1)加快产业结构调整,实现产业结构优化。鼓励发展经济效益好、产业关联度大、技术含量高的大型项目。充分挖掘传统产业的潜在优势,大力扶持优势产品和优势产业的发展。严格控制和淘汰技术产业落后、高耗能、严重污染环境的项目。(2)加大科技投入力度和大力发展低碳技术。首先增强生态修复和环境治理的科技能力,改善农业生产条件,提高生物性土地的生态承载力。其次,通过科技的投入来最大限度地减少CO2等温室气体的排放量,提高化石能源的利用率,减少能源消费带来的生态赤字,提高生态环境质量。(3)大力提倡发展循环经济。从生产方式上,应大力倡导循环经济,努力减少对各种自然资源的消耗,建立起循环经济为核心的经济体系,实现废物的循环利用。这是降低生态足迹,提高生态承载力最根本的途径。

4.2 讨 论

生态足迹研究方法自提出以后,由于具有形象直观及可操作性强的特点,受到普遍关注,但是尽管经过多年的改进,生态足迹法还存在着一些局限性。第一,土地互斥性这一假设使得土地功能的多样性和一定的可替代性被完全忽略,并受到了国内外学者的广泛批评。例如文中能源用地的供给假定为吸收CO2的林地,而实际上,草地和耕地中的绿色植物都具有吸收CO2的功能,考虑这一点,9个城市的能源用地的生态承载力将被低估。第二,笔者在本次计算中发现,统计数据较为笼统,将导致计算结果因数据的简单相加产生偏大的估算。第三,由于化石能源消耗而排放的气体具有扩散性,化石能源足迹产生的生态压力虽然大部分都作用在当地的环境中,但不应该由该地区完全独自承担。因此,通过上述讨论,可以认为9个城市得到的生态足迹是偏大的,对当地的生态压力并不如数据看到的那么悲观。但是不管怎样,基于生态足迹理论得到的结果仍然反映出西部资源型城市目前的可持续发展状况,表现出化石能源的消耗对当地的生态系统带来了巨大压力的这一严峻事实,应值得我们认真对待并制定相关的发展政策。

[1]万会,沈镭.我国东西部地区矿业城市经济转型的差异分析:以阜新市和白银市为例[J].资源产业,2005,7(6):79-81.

[2]陈东景,徐中民,程国栋,等.中国西北地区的生态足迹[J].冰川冻土,2001,23(2):164-169.

[3]牛钰平,石长春,封斌,等.陕西省榆林市2006年生态足迹计算与分析[J].西北林学院学报,2009,24(6):212-215.

[4]金丹,卞正富.采煤业生态足迹与地区间的差异[J].煤炭学报,2007,32(3):225-229.

[5]陈秋计,刘昌华,王广军.矿业城市生态足迹变化[J].辽宁工程技术大学学报,2007,26(6):944-946.

[6]白钰,曾辉,魏建兵.关于生态足迹分析若干理论与方法论问题的思考[J].北京大学学报:自然科学版,2008,44(3):493-500.

[7]王青云.资源型城市经济转型研究[M].北京:中国经济出版社,2003.

[8]熊德国,鲜学福,姜永东.生态足迹理论在区域可持续发展评价中的应用及改进[J].地理科学进展,2003,22(6):618-626.

[9]顾晓薇,王青.可持续发展的环境压力指标及其应用[M].北京:冶金工业出版社,2005.

[10]李广军,王青,顾晓薇,等.调整的生态足迹方法在辽宁省的应用研究[J].冰川冻土,2006,28(2):299-306.

[11]顾晓薇,王青,王军.本国生态足迹指标的构建及其实证研究[J].东北大学学报:自然科学版,2006,27(10):150-153.

[12]谢鸿宇,叶慧珊.中国主要农产品全球平均产量的更新计算[J].广东大学学报:自然科学版,2008,7(1):76-80.

[13]李泽红,董锁成,李斌,等.基于生态足迹模型的石嘴山市生态经济可持续性评价[J].中国地质大学学报:社会科学版,2008,8(3):41-45.

[14]童亿勤.基于本地生态足迹模型的浙江省可持续发展评价[J].长江流域资源与环境,2009,18(10):896-902.

[15]许丽萍.基于生态足迹模型的鄂尔多斯市可持续发展研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2010.

[16]杨海真,李爱梅,叶田.基于修正的生态足迹区域可持续发展评价[J].同济大学学报:自然科学版,2010,38(8):1188-1193.

[17]高吉喜.可持续发展理论探索:生态承载力理论、方法与应用[M].北京:中国环境科学出版社,2001.

[18]Food and Agriculture Organization of the United Nations.FAO statistical database:Agricultural data[DB/OL].[2005-03-08]http://faostat.fao.Org/faostat/collectons?Version= ext&hasbulk=0&subset=agriculture.

[19]World Wildlife Fund.Living planet report.2002[EB/OL].[2002-06-10].http://www.panda.org/down loads/general/LPR_2002.