钱塘地区:建在沼泽上的天堂

林炳尧,徐有成,龚真真

(浙江省钱塘江管理局,浙江 杭州 310016)

宋代柳永说“钱塘自古繁华”。“自古”两字显然不是事实。此地区开发较晚,当年,此地平原宽阔,却是咸水浸泡的沼泽;江河壮丽,却有涌潮肆虐。钱塘,并不是伊甸园,而是两岸人民经过千年奋斗,在沼泽上建成了人间天堂。

本文从人口增长、生存空间扩展、产业结构调整、市镇及交通发展等方面,回顾人们长期艰苦奋斗,将沼泽改造成人间天堂的历程。本文所称的 “钱塘地区”是指钱塘江河口地区 。本文讨论历史的下限定于清代。近百年,尤其近30余年来,此地区有了巨大变化,社会经济跃上新的台阶。这百年的发展进程需要更认真更详细地总结。

1 建在沼泽上的天堂

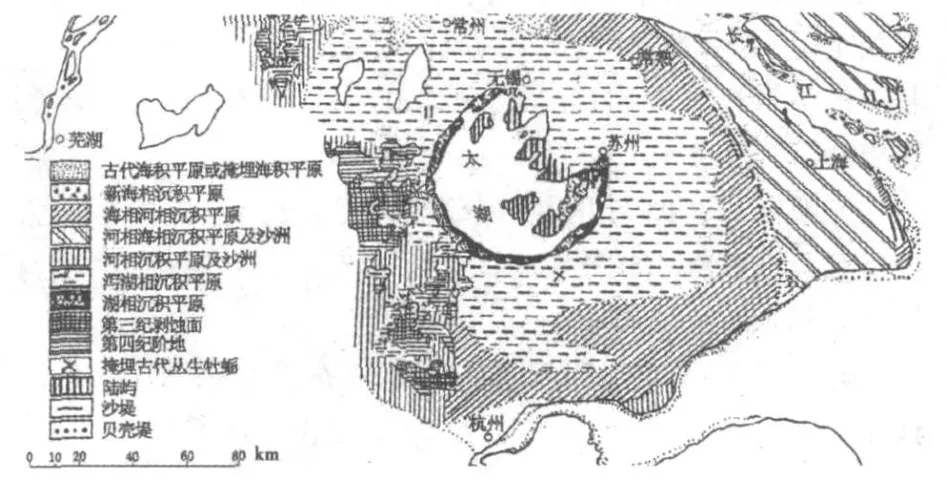

冰后期海侵,海水淹没了整个钱塘地区。海面下降之后,长江从上游带来的泥沙,塑造了长江口南、北2条沙嘴。其中南沙嘴向外海延伸,同时向南移动,其南缘成为钱塘江北岸的岸线。约在5 300~4 200 a前,南沙嘴南缘到达金山以南,其北侧则形成湖型沉积区。沙嘴和此沉积区构成现在的杭嘉湖平原;浙东山溪汇入的泥沙则堆积成沙嘴,构成钱塘江南岸岸线,其南即萧绍平原[1](见图1)。

图1 钱塘江北岸地貌形成类型图 (图中 “泻湖”为“湖”旧称)

钱塘江两岸山脉的山麓,地形高,开发早,距今4 000 a前甚至更早的就有湘湖畔的跨湖桥文化、姚江畔的河姆渡文化以及良渚等文化。先秦时期,越族部落即在会稽山一带繁衍生息,春秋时期向会稽山北麓的平原地区迁移。公元前6世纪末到5世纪初,两岸上演过轰轰烈烈的吴、越争霸大戏。

除这些高地以外,钱塘地区是广阔的河口沉积平原,其地面比当地高潮位低。除数丛丘陵之外,当年宽阔的平原 “际海茫茫”、“田多恶秽”、人烟稀少。到秦代,设置钱唐县于灵隐附近的山中。那时,西湖还是个小海湾,东面是波涛出没之所。其后800 a,杭州一直是个山中小县。

除了如绍兴等个别地方以外,此地区大规模开发始于西晋 “永嘉之乱”(307—313年)。此后的300 a,是钱塘地区的 “开发时期”。

开始,人们在丘陵高地建成村落城邑。进而修建圩田,将低洼的沼泽改造成农田,逐渐扩大生存空间。

隋代开通江南运河,为地区发展提供了契机。杭州成为东南交通枢纽,发展成商业都市。

经300余年努力,到唐代,圩田逐渐连成一片,形成杭嘉湖平原雏形;圩堤彼此连接,形成一线海塘。当时,大力屯田,修筑海塘,开凿河道;另一方面,种植桑、麻,改变单一稻作生产方式,提高农产品价值,推进了手工业的发展,促进商业的发展。有效地缓和人口增长带来的压力。

钱塘的繁华始自五代十国的吴越国时期 (907—978年)。唐末五代,连年战乱,全国社会经济严重破坏,独吴越国“善事中国,保境安民”,得到90 a的稳定时期,农田水利基本建设、手工业、商贸业和文化事业迅速发展,杭州得以扩建,与日本、朝鲜等国多有交往。钱塘地区遂成繁华之地。柳永 “江南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”的诗句正写于宋初。此时,距此地开始开发的东晋约500~600 a,“古”的程度与中原地区自不可同日而语。

宋室南迁,杭州成了政治中心,此地得到进一步发展。两宋时代是开放的时代。朝廷鼓励海外贸易。钱塘滨临大海,得风气之先,外贸蓬勃发展。意大利马可波罗把元代的杭州誉为 “天堂之城”,称赞其是 “世界上最宏大壮丽的城市”。

贸易发展的势头在明初被遏制。当时,海上贸易都成了走私。我国重新回到“扬农抑商”时代。自那时开始,在领土范围内,艰苦奋斗,兴修海塘,致力于保卫农耕最基本的生产要素—农田。杭州及澉浦、乍浦等贸易大港的历史随即终了。

关闭国门,抑制商贸,专注农耕的政策在清代贯彻最为彻底。在持续100余年的 “康乾盛世”,钱塘地区的农耕经济达到顶峰。

正当闭关自守的时候,欧洲完成了工业革命。19世纪鸦片战争后,我国终沦为了半封建半殖民地国家。

2 人口增长

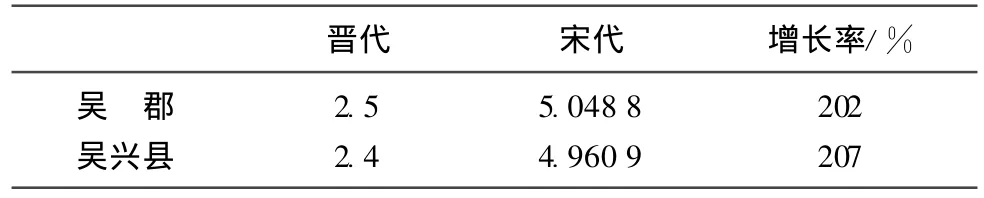

永嘉南渡后,钱塘地区人口大幅度增加(见表1)。

表1 钱塘地区晋、宋两代人口增加情况表万人

三国时期,此地仍是广阔的沼泽。204年,东吴大将陆逊率2 000人驻扎钱塘江北岸屯田,但是,土地荒芜、人口稀少的状况一直持续到4世纪初。中原战乱,导致此间人口增加,土地才得以开发。

自西晋永嘉年间的 “永嘉之乱”开始,中原混乱数百年,部分民众南下,带来当时先进的文化和技术,为这片土地注入了活力,掀开了此地的开发史。

唐代天宝年间,安禄山兵变 (755—763年),中原混战持续8 a。常年战乱,大批百姓南迁至此,导致此间第二次人口骤增。

1127年赵构在临安重建宋朝,到1276年主体政权灭亡。南宋偏安此地150 a。虽然军事软弱、政治无能,但是,人口骤增,经济持续发展、对外开放。钱塘地区空前繁荣。

3 生存发展空间扩展

3.1 圩田建设

在沼泽地的垦殖总是从高地开始,逐渐向低地扩展。先民在田地四周修建堤防,将田地与外水隔开,防止咸水淹没。田地间纵横开河挖渠,通过闸门与外相通,用以排水、灌溉。此法名为建 “圩田”(见图2)。

圩田增多扩大,逐渐形成杭嘉湖平原,外有海塘护卫、中间河渠交错。逐渐完善的水利工程,加上此地雨量充沛,地势平坦等良好的自然条件,平原上,逐渐确立精耕细作的方式,成为我国农业经济最发达的地区之一。

图2 圩田图 (出自 《王祯农书》)

当年,官方亦组织大规模屯田活动。安史之乱平息后,朱自勉在768—771年主持屯田。数年努力,农田大幅增加。

3.2 塘、浦系统建设

钱塘地区气候适宜,雨量丰沛,利于发展农业,但是,地势平衍低洼,洪潮水易于集聚;遇梅雨、台风暴雨,每每造成灾害,必须开挖沟渠,引淡抗咸,排涝灌溉。

兴修圩田过程中,需取土筑堤,必出现沟洫。把这类堤岸、沟洫加以扩展,逐渐形成富有特色的人工水系,称为 “塘浦”。横为 “塘”,纵为 “浦”,纵横交错成网,环水相通,布满整个平原。

唐朱自勉主持屯田时,筑塘岸,开沟渠,自太湖到海边,曲折500余公里,“畎距于沟,沟达于川”,“上则有涂,中则有船。旱则溉之。水则泻焉”。

吴越国时期,“都水营田使”领导的“撩浅军”专事治水营田,塘浦制进一步完善。七到十里一横塘,五到七里一纵浦。塘、浦之间筑堤作圩,水行于外,田成于内。宋以后,开河挖渠终未停止,形成了此地纵横交错的河网。且建立岁修章程,组织大规模疏浚。

河口平原上,无论是自然河流还是人工河道,总在淤塞。目前的河网是历代不断疏浚的结果。

当地 “戽泥”的习惯是有效的疏浚方式,同时可以肥田。张履祥 《补农书》 说 “古人云:‘桑不兴,少河泥'”。

3.3 海塘建设

东汉初,华信曾在钱唐县东修筑捍海大塘。“始开募有能致一斛土者,即与钱一千。……塘以之成,故名 ‘钱塘'焉。”这是钱塘江最早的海塘。700 a后,到唐代,才重有关于海塘的记载。史载盐官有捍海塘百二十四里,开元元年(713年)重筑、会稽东北四十里有防海塘,自上虞江抵山阴百余里,开元十年 (722年)增修。两段海塘何时始建,现已不可考。

唐代产生了数量可观的观潮诗,绝大多数在赞叹钱塘潮,抱怨之音不多,所抱怨的也仅是涌潮带来的交通不便[3]。可见唐代钱塘江的威胁还不很大。宋代,随着人口增加,农田增多,人们面临的威胁随之增大。

从有灾害记录的唐代到1949年,平均每5 a发生较大潮灾1次。咸水几度影响到嘉兴、湖洲、吴江一带。田地一旦经咸水浸泡,非得3、4 a方能种植。

钱塘江游荡造成的危害更烈。河道摆动时,一岸急速坍塌,一岸迅速淤积。治理以前,河流的主槽,1 a内从北到南可以摆动20多公里。一天可坍塌后退240 m,每次摆动都带来巨大损失。当地群众称“火烧一半,坍江全完”。

钱塘江河口中,杭州湾北岸和赭山湾2段岸线变化最为频繁剧烈。

东晋(317—420年)年间,杭州湾北部海岸在王盘山一线。由于潮流冲蚀,北岸不断后退,南岸淤积北涨。海盐故城在1381—1402年坍沦入海。经历千余年,岸线后退30余公里,明代后期,潮流进入大、小金山间,受一系列山的阻挡,同时,多方加固海塘,岸线方逐渐稳定,“镌蚀一线之岸以及城根仅半里许”,保持至今不变。

明代对上游河段的潮灾,仍束手无策。明代 (1477年),海宁一带江岸崩坍,直逼盐官,“群策不能治”,杭州知府提出:“去城一里,支河渠内堤,延袤十里,以宽制猛,不与海争利”的退守方略。长达千余年,筑塘材料和技术逐渐改进、提高,仍不足以抗御潮流的袭击。

明末清初,钱塘江河道激烈变迁,从南大门北移至中小门,又渐北移至北大门,北岸海塘形势险峻。1720年,朱轼修建的鱼鳞大石塘能有效抗御涌潮破坏,创造了变退却为固守的技术条件。雍正提出 “修建鱼鳞大石塘乃一劳永逸之计”的固守方略。延续到乾隆时期,终于完成了以一线海塘为主力,配合以二线海塘、横向海塘的完备的洪潮防御体系。

海塘是钱塘江洪潮工程防御体系的主力,承担着避免淹没,减少灾害损失;抵御冲刷,防止了河岸崩塌,保护岸线;稳定河道3项任务。历史说明,海塘对地区的社会稳定、经济发展起着巨大作用。

4 产业结构改变

开始,钱塘地区以种粮、制盐为主。

本地区春秋时期已经开始“煮海为盐”。秦始皇于公元前222年设置海盐县 (包括今海宁、海盐、平湖、金山、奉贤、南汇等县)即以产盐而得名。唐以降,盐场增加,规模扩大。盐业成为当地课税的主要来源。北宋 (1072年),曾按照海水出盐率划分盐场等级,是世界最早的海水含盐度资料。

随人口增长,人口与土地的矛盾日益突出,此地气候适宜,适宜种植经济作物。于是,在围垦土地的同时,发展棉花、蚕桑和丝绸业,提高土地的效益。

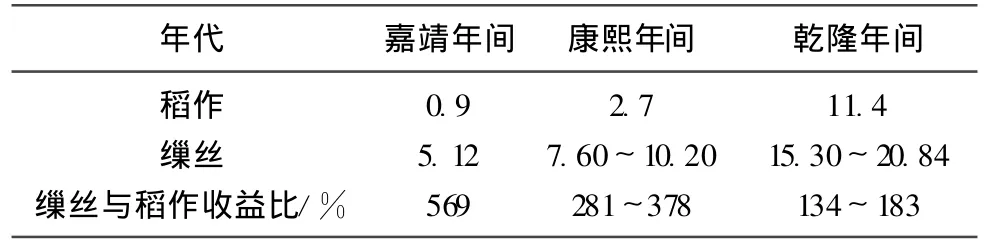

张履祥《补农书》:“田极熟,米每亩三石,春花一石有半,然间有之,大约共三石为常耳。地得叶盛者,一亩可养蚕十数筐,少亦四五筐,最下二三筐 (若二三筐者,即有豆二熟)”。平常年景,栽桑养蚕的收入比种粮高2~3倍;米贱丝贵时,更高达四五倍到十几倍(见表2)。

表2 稻作与蚕丝业收益比较 两/亩

经济作物的种植在唐代已经比较普遍。开元年间,湖丝已成为贡品,并形成为一大产业,历诸代经久不衰。吴越国时期,晒盐、制茶、制瓷、丝织业等手工业长足发展。境内 “桑麻蔽野”,蚕季“青巷摘桑喧姹女”,成为全国丝织业最发达的地区。产业结构的改变,深刻影响了地区的发展。

5 市镇与交通的发展

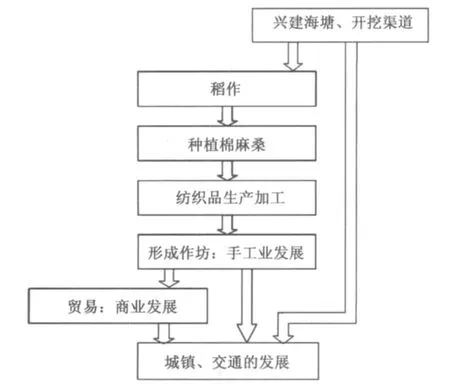

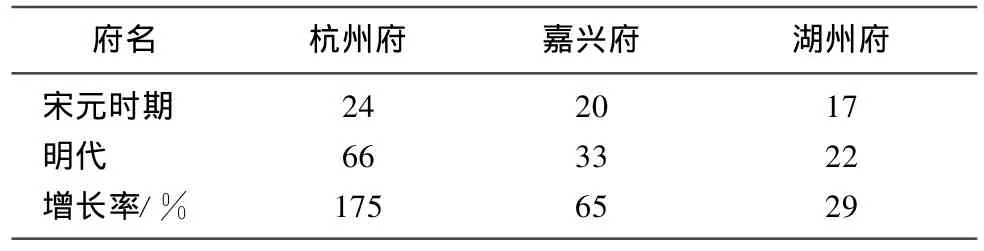

唐代,此地就出现零星的草市与集市。宋室南迁后,集市、市镇的发展明显加快。明代中叶后,多种经营取代了单一的农业经济。丝织、棉纺业迅速兴起,此地成为全国丝绸生产交换中心。沟通城乡经济和从事专业化生产的市镇繁星般遍布整个地区,极大地促进了地区的繁荣(见图3、表3)。

图3 钱塘地区各行业发展顺序图

表3 杭嘉湖三府市镇数量对比表

商业和交通运输业必然互相促进。钱塘河、湖密布,《越绝书》说越人“水行山处,以船为车,以楫为马,往若飘然,去则难从”。当时已经出现沟通河、湖的运河。西晋时期(300年),南岸开凿从西兴到曹娥镇的萧绍运河。萧绍平原的稻米、食盐和其他物品,通过此河,进入钱塘江,运往杭州。300 a后(610年),隋代疏通了江南运河。元代(1293年)京杭大运河全线贯通。长期经营,形成以运河为主干,塘、浦为支线四通八达的运输网络,极大地促进经济社会发展。杭州发展成一个都市,与大运河有相当大的关系。

6 对外开放:促进了经济繁荣

自古,游牧、农耕及海洋3种经济和相应的文明始终在相互促进、补充,也在互相争斗。大多数时期,以中原统治者为代表的农耕文明占据统治地位。历史上,宋元时期海洋文明曾有很大发展。

宋代,北方陆路闭塞,只能通过海路与外贸易。朝廷因此鼓励海外经商。杭州、宁波等口岸设置了“市舶司”,管理外贸、人员出入和征税。南宋实行“开洋裕国”政策,形成以宁波、澉浦为外港的庞大的杭州港,海外贸易前所未有地繁荣。这种局面一直延续到元代。

来自日本、高丽、中东和东南亚诸国的使臣、商贾和货物,从宁波上岸,沿萧绍运河西行,从西兴入钱塘江,再抵杭州。海船也可以停泊澉浦、乍浦,再将货物转运杭州。

当时的贸易国北有高丽、日本,南有东南亚、南亚各国,西则至西亚,更远者,则有东非、北非、意大利、波斯、埃及。输入象牙、犀角、珍珠、珊瑚、沉香、檀香等珍宝,亦有番布、火油、器皿、木材、皮货,品种多达百余。输出则主要是五色绸缎绢帛和陶瓷品等大宗货物。

当时已有一批人脱离了农业,“惟招接海南诸货,贩运浙西诸邦,网罗海中渚物以养生”。

马可波罗说:“(杭州)城中商贾甚众,颇富足。贸易之巨,无人能言其数。”“海洋距此有25哩,在一名澉浦城附近,船舶甚众,运载种种商货往来印度及其他外国,因是此城愈增价值。有一大川(钱塘江)自此行在城流至此海港而入海,由是船舶往来,随意载货,此川流所过之地有城市不少”[4]。

宋元是中国海洋文明的黄金时期。中国已经开辟了通向印度、非洲的远洋航线,形成了围绕中国的商贸圈。这段时间是历史给予中国成为海洋大国的绝好机会,但是,关键的时代,遭遇到重农抑商最为彻底的朝代。

朱元璋说:“朕以海道可通外邦,故尝禁其往来”。就为防止民众里通外国,长期海禁,“片板不许入海”,因此“倭寇”猖獗,经济严重倒退。

清初,为清除郑氏集团,进一步实行“海迁”:沿海居民一律从海岸线后退30、50里。就这样,大海逐渐没有了中国的位置。

代表着落后生产力的游牧民族入主中原后,没有粗暴地摧毁中原文化、强行推行游牧经济,已属不易,而且竭力推行儒家传统,充分发挥农耕文明优势。入关仅40 a,就进入 “康乾盛世”,农耕经济达到辉煌的顶峰,持续百余年。虽然商贸衰落外贸式微,但因天然条件优越,加上修海塘、兴农业,钱塘地区仍是“纳税大户”,清代每年在8省额征漕粮400万石,江浙7府额定183.2万石,占总数45.8%。

“谁知道容易冰消。眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”。乾隆退位50 a后,鸦片战争爆发,大楼轰然倒塌,随即堕入丧权辱国的苦难深渊。恰恰 “将五十年兴亡看饱”。开放与闭关自守对社会经济文化的影响竟然如冰火般不同。

7 结 语

钱塘地区的人们经过千余年艰苦努力,惨淡经营,将广阔的沼泽改造成肥沃的平原。钱塘地区的发展史是先民的奋斗史。

公元4世纪此地仍田多恶秽,人口稀少。永嘉之乱后,中原民众带着先进技术逃难到此,开始大规模开发。修圩田,开沟渠,筑圩堤。历300 a到唐代,圩田连成一片,产业结构多元,手工业、商业、城镇初见繁荣。五代十国,全国战火连连,唯此间 “独不被兵”,赢得近百年的发展期[2],此地从此进入繁荣时期。

在发展过程中,河流整治、海塘建设、河渠开掘发挥了重要作用。水利工程拓展了人们的生存空间,创造了安全良好的社会经济发展环境。

稳定是发展的前提。除古代的吴越争霸、19世纪太平天国运动、20世纪抗日战争以外,钱塘地区战乱很少。中原大规模战乱,人们纷纷避难于此,推动了此地社会经济的发展。中原战乱之日,往往是此间发展之时。

钱塘地区的人们思想活跃,从不固守旧规,勇于创新。当人口迅速增长,土地产出不足的时候,充分发挥气候适宜、淡水丰富的优势,种植棉麻桑,开展多种经营,及时转变产业结构,产出迅速增加,同时,促进了手工业、商业发展,催生了众多小城镇,走向兴盛繁华。

回顾历史,大凡开放时期,钱塘地区都领风气之先,迅速繁荣。五代、两宋时期,此地区对外贸易迅猛发展,成为当时世界重要的商贸中心。明、清两代,实行海禁、海迁,发展戛然而止,融入世界的大好机会付诸东流。

鸦片战争,西方用坚船利炮打开国门,上海、宁波、杭州相继开埠。钱塘地区受此影响,轻工业、商业发展迅速,经济上了一个台阶。

近代,对外开放与闭关锁国两种主张一直针锋相对,1919年孙中山先生在建国方略中设想在杭州湾建造东方大港,寄托着先生对外开放,建设富强国家的希望。

近30余年来,改革开放,此地区有了巨大变化,一个更加繁荣的钱塘展现在面前。

致谢:

本文得到复旦大学周祖巍教授以及浙江省钱塘江管理局、浙江省水利河口研究院戴泽蘅、韩曾萃、周潮生、包增军先生诸多帮助,特此致谢!

[1]陈吉余.海塘:中国海岸变迁和海塘工程 [M].北京:人民出版社,2000.

[2]谭其骧.杭州都市发展之经过 [M]//谭其骧.长水集.北京:人民出版社,2009.

[3]傅璇琮,戴伟华.唐诗中的钱塘江潮 [J].浙江学刊,2011(钱塘江学研究专辑):11-14.

[4]邹逸麟.两宋时代的钱塘江[J].浙江学刊,2011(钱塘江学研究专辑):15-20.