温州瓯飞滩演变分析及滩涂资源开发展望

吴 蕾,袁文喜

(浙江省水利水电勘测设计院,浙江 杭州 310002)

1 瓯飞滩概况[1]

温州瓯飞河口海岸滩涂(简称瓯飞滩,见图1[2]),位于温州东海岸以东,瓯江至飞云江之间区域,滩面的自然坡度为3~10°,由西北向东南(海域)方向倾斜,坡度渐变陡,-2~-10 m等高线基本平行温州东海岸。该区域海岸为淤泥质海岸,海岸线平直,在淤泥质潮滩和海积平原之间筑有人工海塘,成为人工海岸,潮滩主要为潮间带的淤泥质滩涂。

图1 瓯飞滩附近地理位置卫片图

2 岸线的历史演变

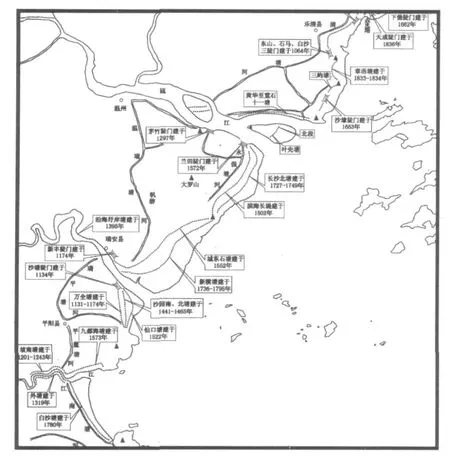

从温州的历史史料考证,瓯飞边滩所在海区的古海岸是不断往东海推进的。根据有关记载,东晋时期 (公元317—420年)始议建城时,温州城内河网密布,沼泽连片。公元5世纪初,温瑞塘河所经之地,仍有宽广的水面,这就充分说明了当时这些地区毗海,而且湖荡沼地之多,经过长时间以来的封淤疏干而成现在的平原陆地。而且从瑞安市的大罗山脚的帆游山、穗丰山等可发现这种历史演变过程的痕迹 (见图2[3])。

图2 温州海区古海岸变迁图

由图2可知,该海区的古海岸是不断向东海推进的。从历史上修建的海塘看,该海岸也是不断向海域推进的。瑞安市1552年建成城东石塘和1736—1795年建成的新横塘,二三百年间,海岸向海域推进2 km之多,相当于推进10 m/a。

建国后,该段海岸线也是不断向东海推进的,自1958年建成的人民塘(泥质塘坝)始,至今又向海域推进了3~4 km左右,相当于推进100 m/a。特别是1970年以来,陆续搞了一些促淤工程,促使滩涂淤涨。至1989年在梅头附近,岸线又向外推进约2 km。近年来岸线年均推进速度为30~ 40m/a。

近数十年来,人工促淤围涂较多,海涂淤涨甚快,围涂越快,海涂淤涨也快;建国前,每20~40 a围垦1次;建国后,每3~5 a围垦1次,海滩向海延伸20~30 m/a。

3 岸线的近期演变

根据南京水利科学研究院《应用卫星遥感技术研究瓯江口口外岸滩演变及水体悬浮泥沙分布特征》,通过对1989年和2004年不同水位条件下,瓯江口南、北两侧浅滩及灵昆岛前的温州浅滩上选择的9个固定断面(见图1)的卫星影像数据资料分析,获得15 a间的演变情况:瓯江口口门附近南北岸滩除1#断面没有显著的淤长外,其他断面的岸滩均有不同程度的外推淤高。从平面形态上看,北部岸滩近年来一直处于较快的淤长状态,而中部的灵昆岛前温州浅滩淤积速度最快,南部岸滩多处于微淤或冲淤平衡状态(岸线变化大、滩地变化小[2])。

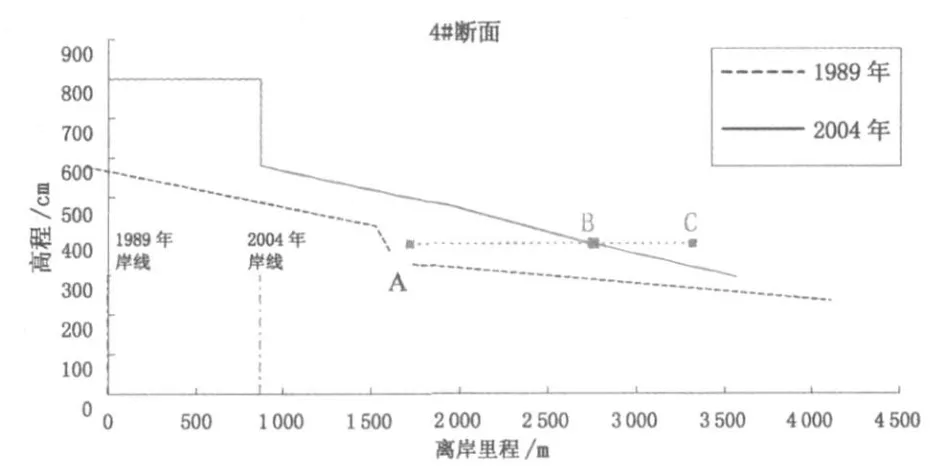

2004年9月至2005年7月,东起大门岛,西至三角沙滩顶,长度4 km的北堤建成,对温州浅滩的滩体变化产生很大影响。从图3可以看出1989年和2004年温州浅滩(特征断面是4#)工程前的滩地变化,C点表示2005年北堤建成后潮位为378 cm时刻的水陆边界点,从B、A可以看出2004年、1989年相同潮位时的离岸里程。说明北堤工程建成后,温州浅滩的岸滩向水域方向延伸较快(见图3)。

图3 温州浅滩在北堤建成前后的滩体变化图

灵霓海堤建设后,大堤两侧区域呈现明显淤积态势,淤积达到1.5 m,局部区域超过2.0 m,围区内其他区域淤积基本在0.3~1.0 m,淤积速率为0.06~0.20m/a,较自然淤涨速率增加3~10倍。

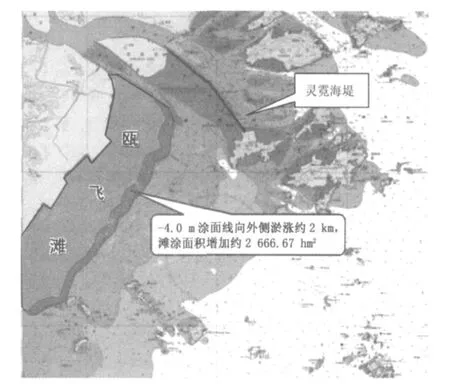

工程海域海床自然条件下淤积速率约为2.2 cm/a,受人工促淤影响,淤积速率大大增加。对比2005年和2008年的海图[4](见图4)可知,-4.0 m涂面线向水域方向延伸约2 km。

图4 2005—2008年海图变化示意图

4 岸滩演变分析

影响这一带岸滩变化的因素主要有自然因素和人类诱发因素,自然因素包括研究区域的地质过程和海平面升降、水动力条件、泥沙来源及沉积物变化等,人类诱发因素包括滩涂围垦、水产养殖、潮汐通道开挖、港口、码头及防波堤建设、航道疏浚、潮滩及近岸取沙等。瓯飞滩演变的除上述因素外,还与波浪和潮流作用有关。在冬季,长江口、杭州湾出口的大含沙浑水借助东海沿岸流的推动,可以输移到温州沿岸海域。

4.1 水动力基本特征[5]

瓯江、飞云江、鳌江河口及温州海区是全国著名的强潮区之一。每日涨落潮2次,属正规半日潮型。海潮落潮历时大于涨潮历时,潮差大。瓯江口、飞云江口内高低潮位随上游洪水流量增加而抬高,潮差减小,其中低潮位抬高尤为明显,落潮历时远远大于涨潮历时。口外海区高潮位几乎不受上游洪水的影响,落潮历时略大于涨潮历时,平均潮差大于4 m,最大潮差达8.34 m(乐清湾)。大潮流速一般超过1m/s,最大可达2 m/s。潮流含沙量丰富,据1979年6个站位实侧的平均值:瓯江、飞云江河口高低平潮时垂线平均含沙量高平潮为1.1 kg/m3,低平潮为3.4 kg/m3。滩涂的淤积速率随着人类活动影响而有较大幅度的提高。

4.2 泥沙来源[6]

瓯江流域地表植被覆盖良好,岩石风化不严重,河流上游平时水体清澈见底,含沙量不大。历史资料研究表明,在枯水期,瓯河口区的含沙量分布呈“中部大,两头小”的特征,梅岙以上水较清,黄华以下除大风浪天气以外,水也较清,而龙湾至瞧头河段,涨、落含沙量峰值高达5~6 kg/m3,平均含沙量在2~3 kg/m3(见图5)。

据瓯江圩仁站 (1956—1998年)40多年资料统计年平均输沙量为189万t,最大年输沙量为537万t(1975年),最小年输沙量为39.5万t(1979年)。年际输沙量变幅为13.6倍。支流楠溪江年平均输沙总量为31.9万t(其中石柱为19万t,碧莲为12.9万t)约为圩仁站的14%。河流推移质泥沙量估计为悬沙的20%左右。由此推得年推移质输沙量约40万t。流域总的输入河口的泥沙约为260万t。

飞云江河口海域来沙丰富,宝香以下河口段涨、落潮含沙量平均为2~4 kg/m3,并在下埠一带形成相对的高含沙量区,最大可达5~6 kg/m3,飞云江口门每潮的输沙量可达30万~60万t,而上游的年输沙量为41万t,即一潮的海域来沙量相当上游1 a的流域来沙。

在海岸带调查期间,曾对温州海区海床冲淤计算和泥沙平衡进行了初步分析,1931—1971年整个温州湾区10 m等深线以浅海区淤积速率为2.2 cm/a。海区平均年淤积量达3 000万t,而该区域瓯江、飞云江和鳌江3条江平均年均输沙量仅为350万t,陆域来沙与该地区的淤积量相比相差甚远。从沉积物特征分析表明,瓯飞滩为粉砂质黏土,其中中值粒径小于0.004 mm的细颗粒物质含量约占60%,与瓯江和飞云江上游来沙沙质有较大的差异。所有这些表明,工程区域滩涂淤积泥沙主要来自海域。外海泥沙有2个来源:一是冬季江浙沿岸流由北往南带来部分泥沙,这部分泥沙主要来自长江口向南输移的泥沙;二是在潮流和波流作用下,泥沙横向运动,把近海海底沉积物推向岸边,或者是河口浅滩和潮间带在风浪掀动作用下,泥沙随潮流在本地区往复搬运。

5 滩涂资源开发展望

建国后,浙江省共进行了5次滩涂资源调查[7],结果显示,理论深度基准面以上的滩涂资源面积,均保持在26.67万hm2(400万亩)左右,基本处于动态相对稳定状态。2004年滩涂资源普查结果为26.07万hm2(391万亩),理论深度基准面与2 m深度基准面之间的资源为13.27万hm2(199万亩),2 m深度基准面与5 m深度基准面之间的资源为23.67万hm2(355万亩)。建国以后至2010年,浙江省围成面积约23.73万hm2(356万亩)。

温州市的滩涂资源居全省第二[8],滩涂资源面积为6.36万hm2(95.42万亩),占全省滩涂资源总量的24.43%。新中国成立以后至2010年,温州围成面积约1.81万hm2(27.19万亩)。

滩涂在人类活动作用下淤积速度逐渐加快,主要是由于围涂工程实施后使近岸滩涂附近的潮流场、波浪场及泥沙场发生改变,主要表现在涨落潮流速的降低,围堤的消浪作用等使水动力条件减弱,形成有利于泥沙淤积的环境,从飞云江河口丁山促淤围涂工程等实测资料表明,促淤工程实施后泥沙的淤积速度与自然条件相比可提高4~7倍。

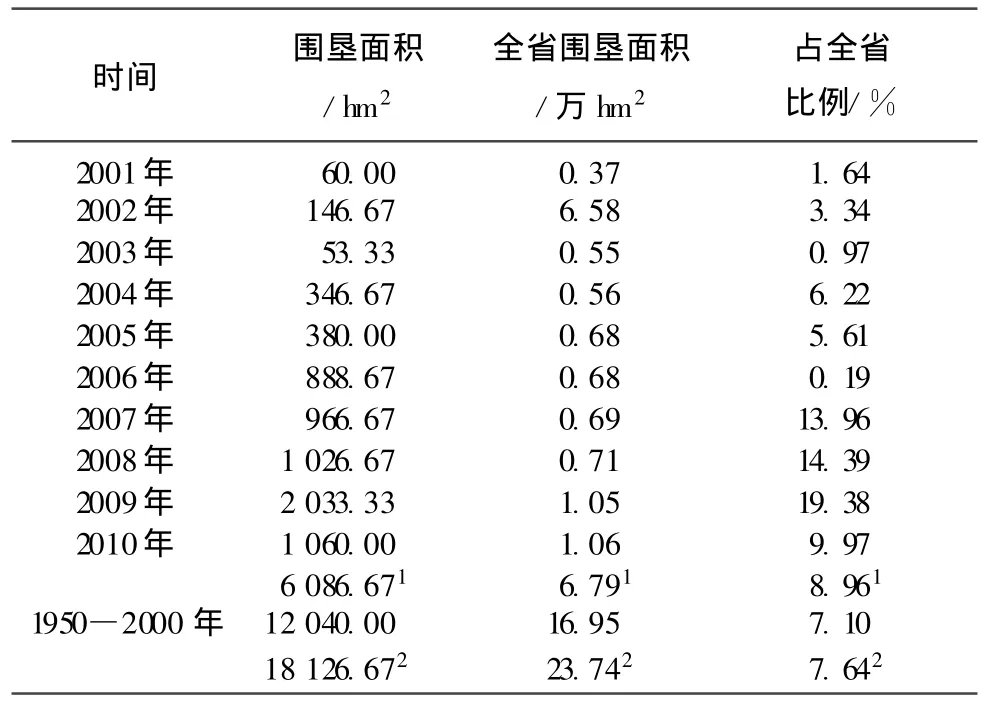

统计新中国成立以来的全省和温州围垦的情况[9](见表1),由表1可知,温州的围垦不论从面积还是围垦速率上,在全省范围内都具有比较大的潜力。

表1 温州围垦情况统计表

温州滩涂围垦的平均速率,1950—2000年为236 hm2/a,2001—2010年为围垦高潮,温州围垦的平均速率也仅为608.67 hm2/a,远低于全省围垦的平均速率(389.33 hm2/a)。温州目前已围垦的面积仅占滩涂资源的28.5%,加上滩涂资源的自然增长速率,表明滩涂作为一项后备土地资源,在温州尚有较大的潜力。

6 瓯飞滩开发对周边环境的影响

瓯飞滩可分期开发,以减少对潮间带生物的影响范围,随着工程的促淤,潮间带将逐步外移,对总体海域生态不会产生大的影响;对渔业的影响主要是筑堤对渔业空间和仔幼鱼的栖息环境的影响,筑堤占用了一定面积的渔业空间,对渔业生产会产生一定的影响,可规划浅海养殖区,浅水海域也可成为仔幼鱼的觅食生长区,为在这一区域觅食生长的仔幼鱼保留栖息空间。项目开发后,由于土地利用类型的改变,原滩涂自然生态系统将形成新的人工生态布局,滩涂湿地的功能在短期内会进一步减弱,留出一定的养殖区和绿化带以及滨海人造林的建成,将形成新的人工生态系统,为湿地水鸟营造新的生存空间;开发区域的养殖区水面利用率大大增加,有效养殖面积将大于目前区内无序的养殖量,因此有利于养殖业,渔业产量将增加。营运期在控制达标排放的前提下,基本不会对周边生态环境产生不利影响。

东侧筑堤后,右侧涨落潮动力有所减弱,堤外侧近岸段将产生局部淤积,但淤积对洞头岛、乐清港、状元港、大小门岛港区及周边航道等敏感点的影响不大。可结合港区、航道疏浚弃土进行围涂区开发建设,这将为进一步促进温州港由“以内贸散杂货运输为主的港口”转变为“大型深水枢纽港”创造条件[10]。

保留瓯江南支,基本不会对瓯江、飞云江防洪产生明显影响;开发区的排涝在保留足够的调蓄水面基础上,可保证围涂区和温瑞平原的排涝标准达到20 a一遇。

从水动力和冲淤影响来看,瓯飞滩北侧堤线若顺延浅滩导堤线[11],南汊涨落潮量基本维持现状,变化较小,北堤线按放宽率延伸时,瓯江南汊进潮量进一步加大,有利于南汊的刷深。工程的实施对瓯江潮位、潮量、潮流速、含沙量影响较小,也基本不会改变瓯江水动力轴线和主要分汊河道主支汊特性。

将引起飞云江潮位、潮量、潮流速、含沙量的局部调整变化[12],高潮位、潮量和潮流速均有不同程度的下降,但不会改变飞云江水动力轴线,飞云江河道上下游各河段的动力特性也没有大的调整变化.飞云江河口地形变化基本在0.1~0.2 m左右,地形反馈后,由于河道淤积造成上游潘山至龟岩洪水位抬升0.04~0.07 m,低水位也抬升了0.07~0.09 m。总的来说,虽然工程的实施可能会对河段潮位、潮量略有影响,但不会造成瓯江、飞云江河势大的调整变化。

7 结 语

温州瓯江、飞云江口之间的瓯飞滩为淤涨型岸滩,温州浅滩灵霓海堤的实施,改变了周边海区的潮流特性,阻隔了瓯飞滩的围涂开发对北面的温州港的影响;瓯飞滩的开发对生态环境、港口航道、河口防洪、河势稳定等方面无大的制约因素,因此具有很大的开发潜力。

瓯飞滩邻近温州市经济发达的市区和瑞安市,具有较高的开发利用价值,科学开发利用瓯飞滩海涂资源,为温州市区和瑞安市提供宝贵的土地资源,对温州市经济可持续发展具有重大的战略意义。

[2]袁文喜,吴蕾,曾甄,等.浙江省温州市瓯飞一期围垦工程可行性研究报告[R].杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2011.

[3]曾金年,卢晓燕,郑雄伟,等.浙江省滩涂围垦总体规划报告(修编)[R].杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2006.

[4]徐承祥.浙江省滩涂围垦总体规划修编之思考.浙江水利科技[J],2006(1):8-9.

[5]穆锦斌,张舒羽,史英标,等.温州市瓯飞一期围垦工程水动力及海床冲淤影响研究专题报告 [R].杭州:浙江省水利河口研究院,2011.

[6]黄世昌,穆锦斌,熊绍隆,等.温州市瓯飞一期围垦工程水文泥沙整体物理模型试验专题报告 [R].杭州:浙江省水利河口研究院,2011.

[7]黄世昌,穆锦斌,赵鑫,等.温州市瓯飞一期围垦工程水文泥沙瓯江河势影响数模研究专题报告[R].杭州:浙江省水利河口研究院,2011.

[8]黄世昌,穆锦斌,赵鑫,等.温州市瓯飞一期围垦工程水文泥沙飞云江河势影响数模研究专题报告[R].杭州:浙江省水利河口研究院,2011.

[9]温州市水利电力勘测设计院.温州市滩涂围垦总体规划报告(修编)[R].温州:温州市水利电力勘测设计院,2007.

[10]徐群,李浩麟,刘建军,等.应用卫星遥感技术研究瓯江口口外岸滩演变及水体悬浮泥沙分布特征 [R].南京:南京水利科学研究院,2008.

[11]温州市海涂围垦处,河海大学海岸及海洋工程研究所,水文水资源与水利工程科学国家重点实验室.温州市围垦工程建设海洋水沙环境综合分析报告[R].温州:温州市海涂围垦处,2007.

[12]温州市海涂围垦处.“围垦成效系列报道之一”温州古海岸线的历史变迁 [R].温州:温州市海涂围垦处,2009.