瓯江河口灵昆岛标准堤码头通道防洪影响分析

汤德意

(浙江广川工程咨询有限公司,浙江 杭州 310020)

1 工程概况

灵昆北段标准堤(一期)工程位于瓯江口灵昆岛北岸,堤线全长4.032 km。根据建设单位要求,本工程预留一处码头通道,为防洪挡潮需要,拟建设1座净宽7 m(1孔)的旱闸。

防洪挡潮标准:标准堤挡潮标准为50 a一遇高潮位遭遇50 a一遇的风浪,按允许部分越浪设计。旱闸按50 a一遇挡潮标准设计。

标准堤堤身为C30钢筋混凝土框架结构,防浪墙顶高程7.20 m(1985国家高程基准,下同),堤顶高程6.40 m,堤顶宽4.8m。框架内侧设挡土板,挡土板后侧回填黏土。黏土回填平台高程为5.10 m,宽6.0 m。平台以下设1∶3的边坡至地面,边坡采用草皮。框架结构每23 m分缝,基础采用φ 800 mm钢筋混凝土灌注桩,横向2排,桩长20 m,纵向间距4 m。

旱闸闸室为钢筋混凝土U型整体结构,长10.8 m,闸孔净宽7m(1孔),采用人字型钢闸门。外海侧、内河侧闸底槛高程分别为5.30,5.40 m,底板厚度分别为100,110 cm;闸墩顶高程为7.20 m,厚75 cm。闸室基础采用φ 800mm钢筋混凝土灌注桩,横向3排,桩长25 m,纵向间距3.5 m,共9根。

2 防洪影响分析计算

根据水文分析计算、旱闸安全性计算及工程建成后的运行要求,确定拟建旱闸特征水位和闸底高程,并对拟建旱闸处的码头通道防洪影响进行分析,包括旱闸底高程的确定、防洪评价计算和防洪综合评价等。依据①《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》[1];②《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》(试行)[2];③《龙湾区灵昆北段标准堤(一期)工程初步设计报告》(浙江广川工程咨询有限公司,2007年8月)[3];④有关标准规范进行评价。根据计算分析和评价结果,提供防洪影响分析成果。

2.1 工程水文

以下为本工程初步设计成果。

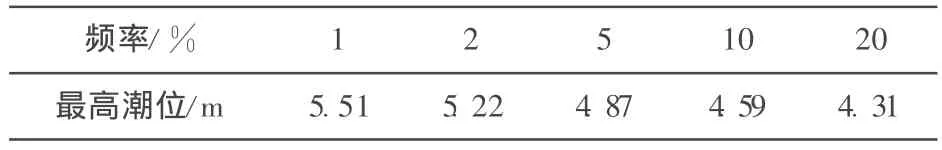

2.1.1 设计高潮位

设计高潮位成果见表1。

表1 设计高潮位成果表

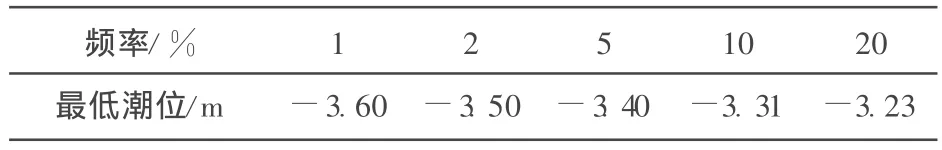

2.1.2 设计低潮位

设计低潮位成果见表2。

表2 设计低潮位成果表

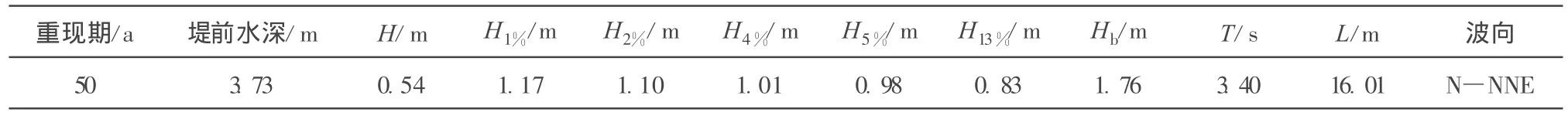

2.1.3 设计波浪

灵昆北堤主要受NW—NNW、N—NNE和NE—ENE向的风浪控制,堤前设计波要素见表3。

表3 堤前波浪要素成果表

2.2 河势的演变特征及流速变化分析

2.2.1 河势概况

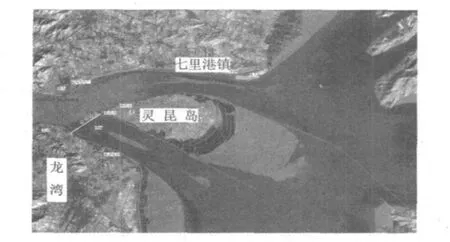

灵昆岛在瓯江河口将江道分成“南口”、“北口”2槽(见图1)。其中北口为主槽,水深大,为主要航运通道,江面宽2 000~2 400 m;南口水浅,沙滩散乱,河槽逐渐淤积,江面宽1 800~2 000 m。瓯江河流出龙湾进入北口以后,河槽呈微弯河势,灵昆岛北侧呈凸岸。

灵昆岛下游是瓯江口外规模最大、发育最完善的拦门沙滩—温州浅滩。1979年在南口上端抛筑潜坝后,南口逐渐淤积。根据灵昆南、北口历年河道容积变化和涨落潮量分配比的变化,可以预计,随着南口河床日趋萎缩,而北口河床日趋扩大。

图1 工程区域河势平面图

2.2.2 水流平面流态

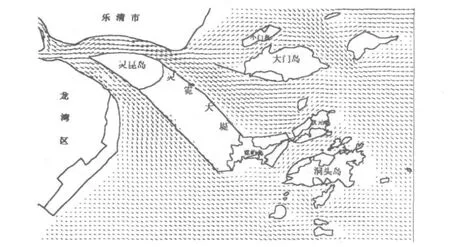

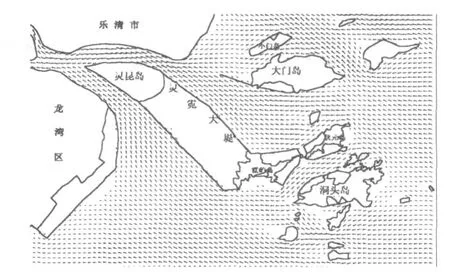

本工程海域大范围的涨潮流自东向西传播,由于众多岛屿的分流作用,大致分为由东北向西、正东向西、东南向西3股主要涨潮流,进入瓯江口门后,灵昆岛把涨潮流分为2汊(北汊和南汊)。北汊的潮流为2股潮的叠加,一股是由黄大岙水道和重山水道合二为一进入中水道的潮流,同时重山水道还接纳了一部分来自南边宽阔海域穿越温州浅滩在霓屿岛西侧北上的潮流。另一股经大门水道和沙头水道合并后在崎头处直接进入北汊。进入南汊的潮流是由宽阔海域从东南向进入南水道后直接进入瓯江。北汊和南汊的潮流又在龙湾河段汇合后上溯。落潮流主要分南北2支,南支流向进入宽阔海域;北支落潮流大都经中水道、黄大岙水道和重山水道流出,一部分经重山水道的落潮流又越过浅滩经霓屿岛西侧与南水道的落潮汇合。瓯江口区域涨、落潮流矢图见图2、3。

图2 欧江口区域涨急流矢图

图3 欧江口区域落急流矢图

2.2.3 涨落潮流速

灵昆北堤沿线瓯江北口七里港区至中水道上游由西至东涨潮平均流速在0.85~1.17 m/s,最大涨潮流速在1.25~1.75 m/s。落潮平均流速在0.66~0.98 m/s,最大落潮流速在0.86~1.29 m/s。外侧口门处涨落潮流速较大,灵昆岛上游涨落潮流速较小。

2.2.4 岸滩变化

由于涨落潮流的分汊以及流线、流速的不同,造成灵昆岛沿岸边坡岸滩的形态和发展趋势的差异。就灵昆岛南北口而言,总的趋势是南口淤北口冲;就灵昆岛北岸而言,由于北岸西端是上游洪水落潮流的顶冲部位,边滩冲刷明显,堤防容易失稳;而北岸东端也是涨潮流的冲刷部位,边滩有一定的冲刷;北岸中段相比北岸东端冲刷程度略轻,但随着南口潜堤的加高,南口浅滩的进一步淤积缩窄,也同样将增加北岸中段的冲刷程度。

2.3 拟建旱闸闸顶、闸底高程的分析与确定

2.3.1 闸顶高程

闸顶高程取7.20 m,与标准堤防浪墙顶高程一致。

2.3.2 闸底高程

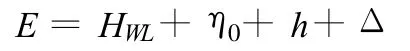

根据 《海港总平面设计规范》[4],开敞式码头面高程可按下式计算:

式中:E为码头面高程(m);HWL为设计高水位(m);经计算,取3.14 m;η0为设计高水位时重现期为50 a一遇的H1%波高静水面以上的波峰面高度(m),经计算,取0.85 m;h为码头上部结构的高度(m),取1.0 m;Δ为波峰面以上至上部结构底面的富裕高程(m),取0.5 m。则 E=3.14+0.85+1.0+0.5=5.49 m,取5.50m。

根据旱闸工程的防洪挡潮需要,并考虑与两侧标准堤以及旱闸内外交通道路的衔接,取闸底高程为5.30 m,略高于50 a一遇的设计高潮位(5.22 m)。

2.4 旱闸安全性分析计算

2.4.1 闸室稳定计算

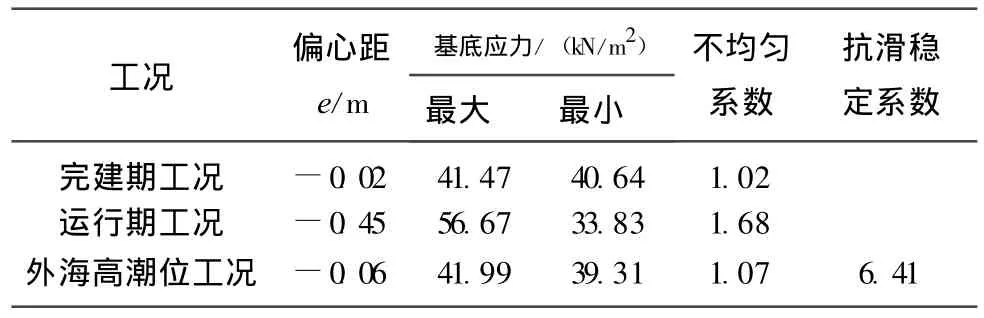

根据旱闸的闸室结构布置,按照《水闸设计规范》[5]规定的荷载组合,分别对完建期工况、外海高潮位工况 (H外为50 a一遇设计高潮位,H内为正常水位)、运行期工况3种工况计算闸室的偏心距、基底应力、基底应力的不均匀系数及沿闸室底面的抗滑稳定系数。

由于结构对称布置,根据《水闸设计规范》基底应力的最大值和最小值按计算;闸室基底面抗滑稳定安全系数按计算,f为闸室基底与地基之间的摩擦系数,位于黏土地基的闸取0.20。水闸稳定计算结果见表4。

表4 旱闸稳定计算结果表

从表4可以看出闸室的整体稳定和基底应力的不均匀系数均满足规范要求。

2.4.2 防渗设计

旱闸闸基为淤泥质黏土,设计采用平展式地下轮廓。闸基防渗长度,采用渗径系数法。根据 《水闸设计规范》附录—C值表,淤泥质黏土的渗径系数C=7,最小防渗长度为:L=CΔ H。

计算得旱闸的最小防渗长度为5.04 m,实际渗径长度为11.4 m,满足防渗设计要求。

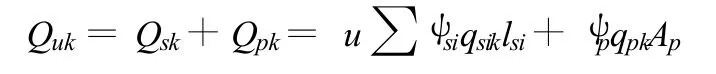

2.4.3 地基处理

旱闸闸室地基为淤泥质黏土,地基承载力低,采用φ 800mm钢筋混凝土灌注桩,进行封闭闸室下部地基,起到延长渗径,加固地基的作用。由 《建筑桩基技术规范》[6],根据土的物理指标与承载力之间的关系,按下式确定大直径桩(d≥800 mm)单桩竖向极限承载力标准值:

经计算,旱闸钢筋混凝土灌注桩基础采用横向3排,桩长25 m,纵向间距3.5 m,共9根。

2.4.4 闸门与启闭设备

采用人字型钢闸门。

3 防洪影响综合评价

3.1 符合防洪设计标准

旱闸开口底高程为5.30 m,略高于50 a一遇设计高潮位5.22 m;闸顶高程按50 a一遇设计标准确定为7.20 m,因此,旱闸防洪设计标准符合工程及相关规范要求。

3.2 对河势稳定和河道行洪的影响

标准堤在老堤的基础上加高加固,轴线基本沿老堤外侧6 m布置,在规划治导线以内。拟建旱闸与防洪堤同步实施,且旱闸结构外边线与防洪堤齐平,未挑向河道。因此,就旱闸本身而言,不会对其所处河段河势产生不利影响。

河道行洪时,旱闸闸门关闭,与标准堤形成闭合。因此,旱闸本身阻水作用甚微,不会对河道水位、流场产生影响,不会对河道行洪带来不利影响。

3.3 对防洪堤的影响

旱闸为防洪堤的交叉建筑物,除了需要满足50 a一遇的设计标准外,还不能影响防洪堤的结构安全、防渗安全。

旱闸作为码头通道,为了不影响其两侧的防洪堤安全,闸室采用独立的钢筋混凝土U型整体结构。闸室地基为淤泥质土,地基承载力低,不能满足要求。因此,闸室基础设计在充分考虑闸室自身及运行期的车辆荷载后,采用钢筋混凝土灌注桩处理。根据计算成果,闸室稳定及基础承载力均满足规范要求。运行期,应加强旱闸沉降及变形观测,若出现不利情况,则需要采用栈桥或其它措施防止开口处车辆荷载对防洪堤的影响。

渗透稳定是确保防洪堤安全的前提条件,在旱闸设计时,为增长渗径,闸室底板以下采用半封闭边墙,并在闸室下部回填黏土,渗流计算成果表明,防渗设计满足规范要求。同时,在旱闸两侧边墩与防洪堤挡土板衔接处设置了橡胶止水,避免了潮水从分缝处渗入。

通过对旱闸结构、地基处理及防渗设计,确保了旱闸不会对防洪堤产生不利影响,并具备了防洪堤同样的防洪挡潮标准。

3.4 旱闸管理的防汛风险分析

旱闸建设期和运行期,必须服从管理单位、水行政主管部门以及防汛指挥机构的统一调度和监督管理。汛期前应编制完善的标准堤和旱闸度汛预案,报水行政主管部门及防汛部门审批,并落实专人和防汛抢险物资。

旱闸外侧码头建设前,应确保闸门关闭;码头在建或建成运行期间,如遇台风、洪潮,应提前撤离人员和设备,并及时关闭闸门,确保防汛安全。

4 结 语

(1)根据旱闸抗滑稳定计算和渗流分析,计算结果满足抗滑稳定及渗透稳定要求。做好旱闸与两侧防洪堤的止水及基础处理,旱闸建设不会对防洪带来明显的不利影响。

(2)防洪堤开口处是防洪堤岸线的薄弱环节,必须给予充分的重视。旱闸宜与其两侧标准堤同步实施,应严格按照设计图纸和有关规范要求施工,确保工程质量。

(3)运行期应注重对旱闸的日常检查和保养,确保旱闸安全运行。

[1]中华人民共和国水利部,国家计委.水政 [1992]7号河道管理范围内建设项目管理的有关规定 [S].北京:中华人民共和国水利部,国家计委,1992.

[2]中华人民共和国水利部.办建管 [2004]109号河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 (试行)[S].北京:中华人民共和国水利部办公厅,2004.

[3]陈秀良,汤德意,翁湛,等.龙湾区灵昆北段标准堤(一期)工程初步设计报告 [R].杭州:浙江广川工程咨询有限公司,2007.

[4]孙毓华,杨希宏,高寿梅,等.JTJ 211—99海港总平面设计规范 [S].北京:人民交通出版社,1999.

[5]陈登毅,张平易,许宗喜,等.SL 265—2001水闸设计规范[S].北京:中国水利水电出版社,2001.

[6]黄强,刘金砺,高文生,等.JGJ 94—2008建筑桩基技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.

——浙南母亲河