高职教师心理健康现状及应对策略

马 杰,卢晓春,陈伟平

(广东交通职业技术学院,广东 广州 510650)

一、前 言

教师职业是一种强度高压力大的职业,不同于其他职业,其压力来源包含社会、学校、学生、家长、家庭以及自身,高职院校的教师也不例外。近年来,我国高等职业教育改革与发展迅速,在面临机遇的同时也遇到了更大的挑战和压力,一些教师由此产生了种种困扰,甚至是障碍性的心理问题。中国人民大学公共管理学院组织与人力资源所和新浪教育频道联合开展的“2005年中国教师职业压力和心理健康调查”显示,有86%的被调查教师存在一定的工作倦怠,其中近30%存在严重的工作倦怠。[1]另据中国人力资源开发网2005年发布的“中国工作倦怠总指数”调查报告显示,在15个行业的倦怠指数调查中,教师的倦怠程度仅低于公务员和物流从业人员,居第三位。[2]《广州日报》2009年2月9日报道:“八成大学教师称压力大”,其中有54.44%的大学教师存在心理问题,问题的严重程度以轻度为主,80%的被调查大学教师长期感到压力太大,75%经常感到疲劳,46%经常失眠。[3]上述数据表明,心理健康状况不佳已成为目前高校教师中间较为普遍的现象。

高等职业院校与其它类型院校相比有其自身的特点,承担着为生产、建设、管理和经营一线培养高技能人才的重任,具有与其它院校教师不同的鲜明特征。他们在教学实践中需要面对更为复杂的情况,需要具备更好的心理素质,客观上也可能面临更多的职业压力与心理健康问题。直面这类教师的心理健康问题,分析这些问题的由来,激发他们的工作潜能,提高他们的服务意识,降低他们的工作压力,采取有效措施维护和提高他们的心理健康水平就显得刻不容缓。

本研究以全国部分高职院校教师为研究对象,对其工作状态、职业压力与心理健康的状况及其关系进行了调查分析。通过研究,希望能引起有关部门乃至全社会对高职院校教师心理健康的关注,从而进一步改善高职院校教师的工作环境,为推进高职院校教学管理和制度改革、促进高等职业教育的良性发展提供有价值的参考。

二、研究方法

1.研究对象。采取整群随机抽样的方法,在广东、广西、吉林、青海、江苏、新疆、浙江、湖北8个省的部分高职院校教师中进行问卷调查和访谈。共发放问卷565份,回收有效问卷530份,回收率为93.8%。

2.研究工具。本研究根据中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所编制的“2005年中国教师职业压力和心理健康调查”问卷和“精神症状自评量表”(Symptom Check List 90,简称SCL-90),编制了一份“高职院校教师职业压力与心理健康调查问卷”,由三份独立的问卷构成,分别为教师工作状态问卷、教师职业压力问卷、教师心理健康问卷,共47道题目。经SPSS统计软件分析,工作状态量表各因子的Alpha系数均大于0.75,职业压力问卷各因子的Alpha系数均大于0.85,心理健康问卷各因子的Alpha系数均大于0.90,表明问卷具有良好的信度;问卷各因子均呈显著相关,且绝大部分因子与总分的相关均大于0.4,同时也大于各因子之间的相关,表明问卷具有良好的内容效度与结构效度。研究采用SPSS13.0软件进行统计分析。

3.核心概念界定。教师工作状态:在本研究中也称为现职感觉,指教师对实际工作的自我感知和自我评价,包括教师在工作中由于兴趣、人际、胜任度和成就感等方面因素影响所产生的主观感受。

教师职业压力:由教师意识到他们的工作状况对其自尊和健康构成威胁这一知觉过程而引起的消极情感体验[4]。

教师心理健康:心理健康应是指人的内心世界有保持安定、乐观并充满活力,能保障高度发挥人的积极性和创造性,以良好的方式适应外部环境的一种心理状态。

三、结 果

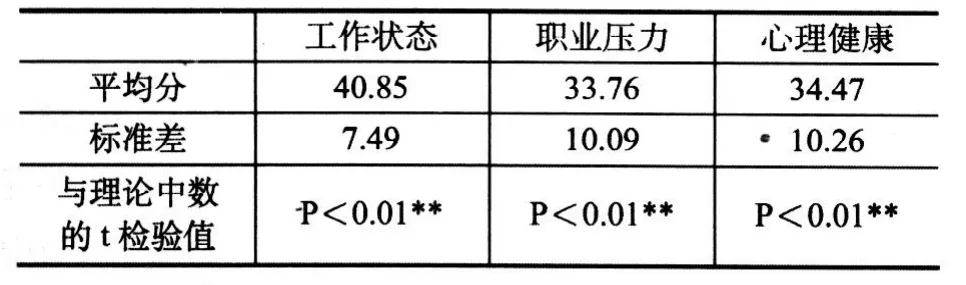

1.总体状况及t检验。结果如表1所示,高职院校教师工作状态平均分为40.85,显著高于理论中数32(t=25.25,p<0.01**);职业压力平均分为33.76,显著高于理论中数30(t=8.055,p<0.01**);心理健康(症状)平均分34.47,显著高于理论中数32(t=5.198,p<0.01**)。这表明,高职院校教师的总体工作状态欠佳,职业压力较大,存在较为明显的心理健康问题。

表1 高职院校教师工作状态、职业压力和心理健康总体状况及t检验

2.差异性检验。t检验和方差分析显示,除青海与新疆教师的工作状态明显差于其他省份教师外,工作状态在各人口学变量上均无显著差异;职业压力在性别、年龄、教龄和编制方面存在显著差异;除青海、新疆和吉林教师的心理健康水平显著低于其他省份教师外,心理健康在各人口学变量上均无显著差异,进一步对三大项目的具体因子进行差异性检验,结果显示不同的因子在多数人口学变量上面都存在显著差异。

3.工作状态、职业压力和心理健康之间存在显著正相关。分析显示,高职院校教师工作状态、职业压力和心理健康两两之间存在极其显著的正相关,见表2。这表明,教师主观感受到的压力越大,其工作状态就越不佳,心理健康水平也越低。进一步分析发现,工作状态、职业压力和心理健康各自因子之间大都呈显著相关。上述结果与许多研究都比较一致[5][6][7]。

表2 高职院校教师职业压力、工作状态和心理健康的相关分析

4.心理健康、工作状态和职业压力关系的路径模型构建。为进一步考察高职院校教师心理健康与工作状态及职业压力之间的关系,试图建立相应的模型,我们采用逐步进入的方法进行多元回归分析。

首先,以工作状态与职业压力为自变量,考察它们对心理健康的回归效应。结果如表3所示,工作状态与职业压力对心理健康的回归效应显著,贡献率分别为30%和6%。

表3 工作状态与职业压力对心理健康的回归分析

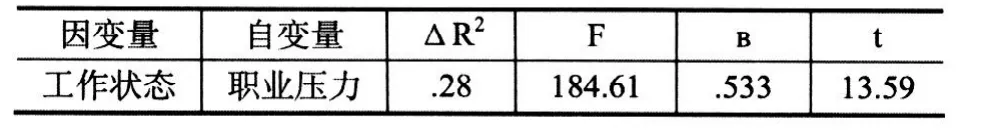

由于目前还没有发现教师工作状态与职业压力之间的关系研究,而根据对部分教师的访谈结果发现,多数教师认为他们对工作状态的感知很大程度上来自于职业压力。基于此,我们做出如下假设:教师的职业压力在一定程度上影响其对自身工作状态的感知。为进一步考察其关系,我们以职业压力为自变量,考察其对工作状态的回归效应。结果如表4所示,职业压力对工作状态的回归效应显著,为28%。

表4 职业压力对工作状态的回归分析

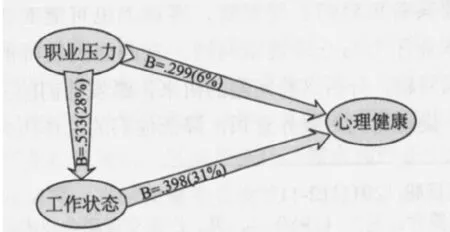

这样,我们就可以初步建立起三者之间关系的路径模型,如图1所示,职业压力与工作状态对心理健康都有显著的影响作用,后者贡献率更大。同时,工作状态也受职业压力的明显影响,即职业压力对心理健康的影响有一部分是通过工作状态来实现的。

图1 高职院校教师职业压力、工作状态与心理健康关系的路径模型

四、分析与讨论

1.高职院校教师工作状态、职业压力与心理健康差异性分析。高职院校教师的整体心理健康状况不容乐观,且工作状态与心理健康在除省份外的所有人口学变量方面无显著差异,与多数研究结果较为符合。这表明,在职业教育正经历重大变革与发展的时期,教师的思想观念、行为习惯、知识技能、综合素质等都面临一系列挑战与碰撞,很容易出现压力增大、工作状态欠佳、心理健康水平下降等问题。这说明高职院校教师心理健康水平不高并非个案现象,而是需要全社会从整体上去关注的问题。

在工作状态、职业压力与心理健康具体因子差异性方面,男教师的许多指标都较女教师更为严重,显示我国社会长期以来“男主外、女主内”的社会分工没有发生根本性的改变,由此导致男性因事业带来的压力更加明显。

年龄和教龄差异方面,“中间”年龄和教龄阶段教师的多项心理健康指标都较其他年龄段教师更为严重,这与经验观察较为符合。与其他教师相比,这一阶段的教师由于其思想观念、行为习惯等较为稳定,在应对职业教育的变革中就会面临事业、家庭、身心变化、社会评价等多方面的挑战,感受更大的职业压力,心理健康问题更加明显。

省份差异是本研究较为独特的发现。由于不同省份的社会经济发展水平差别较大,而这些学校教师所面临的一系列压力,如学校管理制度、教学与科研任务、人际关系、婚姻家庭、薪酬水平、思想观念、自我期望、自我效能感等都可能很不相同,较大的压力很可能带来较明显的心理健康问题。其中青海、新疆、吉林等省区教师的心理健康水平相对最低,而江浙地区教师的心理健康水平相对最高,这意味着教师的工作状态、职业压力与心理健康水平与不同省份可能存在很大关系,例如经济社会发展水平、制度文化、人文素质、思想观念等,尽管这种差异背后的具体原因还有待进一步探讨,但至少为我们提供了一种独特的视角去理解教师心理健康与地区的关系,拓展了下一步的研究领域。

2.高职院校教师心理健康成因及路径模型分析。台湾学者何永钰教授的心理健康公式B=P/E[8](B指症状出现率,P指内外压力总和,E指自我强度或个体对内外压力的承受能力)告诉我们,人的心理健康与内外压力和自我强度有关,亦即是说,心理健康程度与自我强度成正比,与内外压力成反比。这些反应在一定程度上是机体主动适应环境变化的需要,它能够唤起和发挥机体的潜能,增强抵御和抗病能力。适度的职业压力可以给人向上的力量,有益于提高工作和学习效率;反之,过度的职业压力则给人带来苦恼,使人产生生理、心理问题以及行为失调反应,在日常活动中产生焦虑。

结合访谈结果,我们认为职业压力是高职院校教师心理健康问题的首要因素。由于本研究引进了“教师工作状态”这个新的变量,通过分析教师的职业压力、工作状态和心理健康三者的关系,得出了更具新意的结论:职业压力是导致高职院校教师心理健康问题的首要因素,但主要是通过影响工作状态而间接影响心理健康状况的。换言之,工作状态更为直接地影响着教师的心理健康状况。需要指出的是,这里的工作状态主要是指教师对实际工作状态的主观感受。

问题在于职业压力究竟是如何影响工作状态,进而影响心理健康状况的?目前还没有研究对此做出很好的解释。根据有关理论[9]和访谈结果,我们尝试作如下的解释:职业压力对工作状态的影响主要通过教师的感受性实现。感受性是指人对内外部刺激的敏感程度。感受性高的教师,当职业压力增大时,其工作状态“不好”的感受就越强烈,心理健康水平就越低;感受性低的教师,当职业压力增大时,其工作状态“不好”的感受并不会相应增强,而可能保持在一个类似于“警戒线”的较为稳定的水平,其心理健康也随之维持在一个较高的水平上。

除了上述因素,社会因素、家庭因素、学校因素、人际关系、教师人格特征、教师的经济状况等多种因素也已被许多研究提及。换言之,影响教师心理健康的因素可能更为复杂。这说明,教师心理健康的研究需要多角度、多层次地去展开,综合考虑多种变量,才有可能建立起更为合理的心理健康成因及对策模型。

五、对策与建议

1.建立完善的社会支持系统,形成良好的社会环境。社会支持系统是个体应对压力的重要外部资源,对心理健康有直接和间接的作用。处于社会支持系统中的个体能自由进行各种交流,通过交流和沟通,使个体感觉到自尊与自信,感受到爱与被爱,体验到自我价值和归属感。因此,要不断完善社会支持系统,通过媒体宣传降低社会对教师的高期望值,通过建立制度来保障教师的合法权益,通过提高待遇为教师创造良好的生活条件等,采用多种方式营造良好的社会环境,为教师心理健康提供有力的宏观环境支持。

2.完善学校管理制度,建立EAP系统,加强对教师的生命关怀。学校管理除了具有对教师的教育教学活动进行监督和约束的功能,更主要的还在于对教师专业发展的引领、指导和服务。一方面,学校应逐步建立和完善科学民主、以人为本的管理制度,建立透明公正、赏罚分明的考核评价和奖惩体系,积极营造既有利于公平竞争又宽松和谐的学校文化;另一方面,学校在制定各项管理制度、推行一系列改革时应加强与教师的沟通交流,广泛听取各方意见,实施更有效的激励措施,这样,既能增强教师的自主意识和灵活性,更好地发挥他们的积极性和创造性,也能为制度的实施和改革的推行消除误解、减少阻力,降低各项制度规范的实施成本,从而有效推进学校的各项改革,为教师心理的健康发展营造良好的微观环境支持。

更进一步地讲,我们可以尝试将企业的心理援助项目(EAP)引入高职院校。[11]所谓EAP,是英文Employee Assistance Program的缩写,可直译为“员工援助项目”,也可意译为“心理援助项目”。在企业里,它是组织为员工设置的一套系统的、长期的福利与支持项目,通过心理专业人员对组织的诊断、建议和对员工及其家庭成员提供的专业指导、培训和咨询,旨在帮助解决员工及其家庭成员的各种心理和行为问题,提高员工在组织中的工作绩效以及改善组织气氛和管理。目前,已有不少企业和机构已经建立了EAP项目,然而在高校尤其是高职院校却还极为罕见。本研究认为,在高职院校内部设置EAP项目,配置专门机构和人员,配合外部EAP,就能够建立系统有效的心理援助体系,为教职员工提供学生管理、人际沟通、目标管理、时间管理、情绪管理、人格发展等多方面的专业技能培训和咨询服务,形成良好的校园文化氛围,从而建立宏观微观结合、层次更高级的社会支持系统。

此外,学校还应该加强教师伦理道德、心理和人格系统的教育,积极采取具体的措施来维护教师的心理健康[10]。例如:关心教师的生活,定期为教师举行心理健康教育,为教师提供心理咨询服务;加强交流和沟通,创设教师过度压力和不良情绪的疏导渠道,建立专门为教师开放的体育、娱乐中心;工作中多一些鼓励、赏识和信任,少一些批评、惩罚和责难。

3.提高教师的职业胜任能力和心理应对能力,形成有力的自我防护系统。众多研究表明,在面临相似的情境和外部条件时,是否出现心理健康问题在很大程度上取决于教师自身因素。一方面,面对知识更新和技术创新越来越频繁,教师需要不断更新知识技能、提升能力素质,提高自身的职业胜任能力。在许多企业,培训被视为对员工最大的福利,高职院校也应将培训和进修作为提高教师专业能力和个人发展的重要手段。通过制度化的措施,加强对教师的进修和培训,能有效提升教师专业素养、教学科研能力和职业胜任力。另一方面,教师自身也应该积极进行自我调适,通过各种方法改变不合理的认知,形成坚定的自我概念和客观的自我认识,积极提高自我效能感,强化自身的角色意识,形成积极的自我评价,提高自尊感和心理应对能力,形成强有力的心理健康自助系统和免疫系统。通过提高职业胜任能力和心理应对能力,使教师较为从容地应对工作需求,减轻职业压力,感受到良好的工作状态,提高心理健康水平。

[1]教师生存状况调查报告:教师生存状况分析.http://www.sina.com.cn,新浪教育,2005-09-09.

[2]2005年中国工作倦怠总指数调查报告.中国人力资源开发网,www.chinahrd.net.

[3]八成大学教师称压力大,代谢类疾病高发年轻化[N].广州日报,2009-02-09.

[4]陈德云.教师压力分析及解决策略[J].外国教育研究,2002,(12).

[5]马杰,陈茉,陆芸,陈伟平,卢晓春.交通高职院校教师心理健康状况的抽样调查与分析[J].浙江交通职业技术学院学报,2009,(4).

[6]彭移风.高职院校教师职业压力的调查研究[J].高等职业教育——天津职业大学学报,2007,(1).

[7]蔡喆,莫雷.广东高校教师压力现状与身心健康的关系研究[J].高教探索,2008,(6).

[8]黄依林,刘海燕.教师职业压力研究综述[J].教育探索,2006,(6).

[9]张大均,江琦.教师心理素质与专业性发展[M].北京:人民教育出版社,2005:187-188.

[10]曹雨平.高校教师的职业压力、倦怠与离职倾向研究综述[J].山西财经大学学报(高等教育版),2005,(3):41-44.

[11]陈伟平,马杰,卢晓春.职业压力下的青年教师心理健康问题[J].当代青年研究,2009,(12).