将微流控分析引入高校分析化学的实验教学*

蔡龙飞 徐春秀

(韩山师范学院化学系 广东潮州 521041)

微流控分析或微型全分析系统(miniaturized total analysis systems,μTAS)的主要目标是把整个实验室的功能(包括采样、稀释、加试剂、反应、分离及检测等)集成在一枚微芯片上,实现分析实验的微型化、便携化。自从20世纪90年代Manz等人[1]提出该概念以来,微流控分析得到了迅速发展,微芯片的加工、微流体的操控等技术日趋成熟,与荧光、化学发光、紫外可见、电化学、质谱等分析技术已成功地实现联用,广泛应用于单细胞分析、高通量筛选等领域。我国的微流控分析研究虽然起步较晚,但是近10多年来发展迅速,在微流控分析的基础研究、应用以及分析仪器微型化等方面取得了令人瞩目的成绩,发表的关于微流控领域的学术论文数已跃居世界第2位。

微流控分析作为分析化学的一个重要分支,正在引发一场分析化学的革命,因此有必要在高校分析化学的教学中适当增加微流控分析的内容。让学生在本科学习阶段即接触到国际前沿的微流控分析,不但可以使学生对该领域有初步了解,激发学生的学习兴趣,启发学生的科学思维,而且可以在本科阶段即发现和培养一些微流控分析的人才,促进我国微流控分析事业的发展。尽管微流控分析在我国发展较快,文献报道逐年增多,但这一领域在分析化学教学中的比重却与其发展水平不相称。无论是在微流控发展水平较高的一些重点高校还是在其他普通高校,化学系本科生的教学中还很少涉及微流控分析。究其原因,可概括为以下几点:首先,我国的微流控分析研究开始于本世纪初,起步较晚。在发展初期,芯片加工技术较复杂,加工设备昂贵,无法实现普及。第二,有关微流控分析的教科书还很缺乏[2],有关微流控的基础理论仍不完善。第三,很多科学家对微流控领域的前景仍持怀疑态度。

随着我国微流控分析研究的发展,有越来越多的课题组开始从事该领域的研究。各种微芯片的加工技术日趋成熟,只需较简单的仪器设备即可加工出包括玻璃、聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)及聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate,PMMA)等在内的各种材质的芯片;关于微流控分析的理论、模拟等较为完善;微流控分析芯片已广泛应用于诸多重要领域,成为单细胞分析、高通量筛选等的重要平台;微型化、便携式分析仪器开始出现。目前微流控的重要性已得到了包括化学、生命科学、医学等领域科学家的广泛认同。基于以上原因,在普通高校的分析化学教学中引入微流控分析教学的条件已经成熟。

微流控分析理论教学的内容可在完成毛细管电泳的讲授后引入,即由毛细管电泳过渡到芯片毛细管电泳。这样的衔接比较自然,学生容易接受。在芯片毛细管电泳教学中,应充分让学生了解在微芯片上进行毛细管电泳分离的优势,然后再讲授微流控分析的发展历程、优势以及芯片的加工。微通道的尺度效应是一个非常有趣的现象,在微流控理论教学中应讲授层流效应等微通道尺度效应。也可在教学中讲授一些浅显易懂的单细胞分析等较前沿的研究领域。实验教学是教学的重要组成部分,可促进学生对理论课内容的理解。为使学生更好地理解微流控分析理论教学内容,适当开展微流控分析实验教学非常必要。教学实验既要突出微流控分析的特点与优势,又应易于在普通实验室开展。基于以上原则,我们设计了以下两个实验。

1 实验Ⅰ 微通道中层流的形成及T传感器测定氢离子[3]

层流是微流控流体区别于传统宏观状态流体的显著特征,可先让学生观察层流现象,然后再进行T传感器测定氢离子的实验。

1.1 微通道中层流的形成

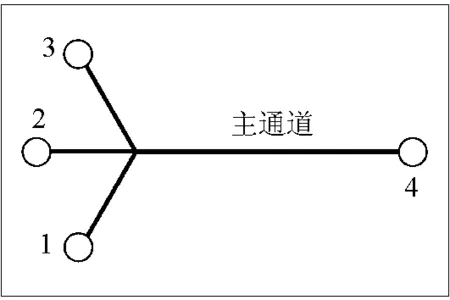

流体的流动状态与雷诺数(Re)有关。通常雷诺数小于2000时,液体表现为层流状态。雷诺数定义为Re=ρdcv/μ,其中ρ为液体的密度;v为流速;dc为管径;μ为流体黏度。微流控通道深通常为数十至数百微米。以30μm深的通道为例,对100μm/s流速的水,其雷诺数小于0.01。因此,低流速下,在微米级的通道中,流体通常表现为稳定的层流状态。在教学实验中,使用的芯片有3个或3个以上入口和1个出口(图1),在入口加入不同颜色的色素溶液,在重力驱动下观察其层流的形成。

图1 层流芯片构型图1、2、3:芯片入口;4:芯片出口。芯片尺寸为20mm×30mm,通道深30μm,宽150μm。

1.2 T传感器测定氢离子

T传感器测定氢离子方法由Kamholz等人[3]提出,该方法利用样品和试剂层流之间的扩散反应测定样品中的氢离子。该方法中使用的芯片如图2所示。在本教学实验中,样品溶液和酸碱指示剂溶液在重力驱动下,从各自的入口进入并在主通道汇合形成稳定的层流,样品相中的氢离子扩散进入酸碱指示剂相,并在界面发生反应。根据界面颜色变化可定量测定氢离子的浓度。

本实验的开展有助于学生理解微流控条件下与传统条件下流体流动状态的区别。本实验所需仪器设备为玻璃芯片、体视显微镜,试剂为各种色素溶液和酸碱指示剂,采用重力驱动,不需要使用注射泵等昂贵的驱动设备。仪器设备简单、试剂易得,易在普通实验室开展。

2 实验Ⅱ 芯片毛细管电泳分离分析氨基酸

芯片毛细管电泳是在玻璃、石英等芯片的微通道中,以电场为驱动力,借助于离子或分子在电迁移或分配行为上的差异,对复杂样品中的多种组分进行高速分离分析的技术[2]。与常规毛细管电泳相比,芯片毛细管电泳具有以下优点:

(1) 玻璃芯片具有较好的散热性能,电泳分离时产生的焦耳热能得到及时散发,因此可以在芯片毛细管电泳分离中施加传统毛细管电泳分离无法达到的高场强,实现高速、高效的电泳分离。

(2) 利用微加工技术,在芯片上加工出各种分析单元,实现进样、样品处理、分离、分析等各种分析单元的集成。

本实验将采用芯片毛细管电泳分离5种氨基酸组分。精氨酸、苯丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸及天门冬氨酸经异硫氰酸荧光素(fluorescein isothiocyanate,FITC)标记后,以pH=9.2的硼酸为缓冲液,在十字构型的芯片上控制各液池的电压,以夹流进样法进样后,进行电泳分离。

本实验所需仪器设备为一枚十字构型的微芯片、高压电源系统及简易自制的激光诱导荧光检测系统,设备较为简单。所需试剂在常规分析实验中较为常见,容易获得。因此本实验适合在普通实验室开展。

上述两个实验所需平台较易搭建,将在笔者执教的化学系本科生分析化学教学实验中开展。虽然玻璃芯片加工理论较简单,但技术上要求较高,因此考虑到实验进度和成本的限制,实验中使用的玻璃芯片皆由实验指导教师在教学实验开始前加工而成。随着本实验室微流控分析平台建设的不断完善,实验的选择和个数均可有所调整。其他高校的实验主讲教师也可根据自身实验室的条件和学生水平开设出一些难度和意义更大的微流控分析实验,如单细胞分析等,使学生能对该领域有更为深入的了解,进一步激发学生的学习兴趣。

参 考 文 献

[1] Manz A,Graber N,Widmer H M.SensActuatorsB,1990(B1):244

[2] 方肇伦.微流控分析芯片.北京:科学出版社,2002

[3] Kamholz A E,Weigl B H,Finlayson B A,etal.AnalChem,1999,71(23):5340