社会工作介入与研究的新方法:影像发声法——以T村外来务工家庭的母亲形象项目为例

朱眉华 吴世友 Mimi V.Chapman

(华东理工大学 社会工作系,上海 200237)

影像发声(Photovoice)作为参与式行动研究(Participatory action research)的新方法,最早在公共卫生研究领域中运用。通过组织参与者拍摄照片并进行讨论的方式来激发个人和社区的改变。参与者运用手中的相机,真实记录和呈现他们的日常生活,并在分享和讨论中让这些平常很难听到其声音的人们用视觉想象力来告诉大家他们的生活故事、独特经历和知识,以此推动有关个人和社区议题的讨论,并使参与者成为社区改变的倡导者。同样,运用这种方法也可以有效地了解参与者的需求,并最终影响政策制定的过程。①Caroline Wang&Mary Ann Burris,“Empowerment Through Photo Novella:Portraits of Participation”,Health Education Quarterly,Vol.21,No.2,1994,PP.171-186.②Caroline Wang,Mary Ann Burris,Xiang Yueping,“Chinese Village Women as Visual Anthropologists:A Participatory Approach to Reaching Policymakers”, Social Science and Medicine,Vol.42,1996,PP.1391-1400.③Caroline Wang&Mary Ann Burris,“Photovoice:Concept,Methodology,and Use for Participatory Needs Assessment”,Health Education and Behavior,Vol.24,No.3,1997,PP.369-387.

在社会工作介入和研究中,同样可以运用这样的方法。本文以上海T村开展的“外来务工家庭的母亲形象项目”为例,对影像发声法的理论来源及其运用过程加以介绍,期望这一方法能结合焦点小组和深度访谈的优点,并将行动研究充实于内,为社会工作研究增添新的工具。同样,这种方法也可在社会工作介入中加以运用,以了解服务对象的真实需求和帮助他们发出内心的声音,引导他们实现希冀的改变。影像发声还可以作为一种增能的介入实践,让服务对象在参与和行动中提升能力,以达成社会工作助人自助的目标。

一、什么是影像发声法?

影像发声法(Photovoice)是一种质性研究方法。它基于促进健康的原则和批判意识教育、女权主义理论及纪实摄影的理论,让参与者(通常是那些没有钱、地位或权力的人)通过照片和小组讨论来记录和反映他们社区(社群)的力量与关注的问题。④Caroline Wang,“Photovoice:A Participatory Action Research Strategy Applied to Women’s Health”,Journal of Women’s Health,Vol.8,1999,PP.185-192.⑤Caroline Wang&Mary Ann Burris,“Photovoice:Concept,Methodology,and Use for Participatory Needs Assessment”,Health Education and Behavior,Vol.24,No.3,1997,PP.369-387.参与者用提供的相机来纪录他们感知的健康和日常生活,那些拍摄的照片被用以开展推动社区重要议题的批判性讨论,并通过影响社区领袖和决策者来促进社区改变。

影像发声法主要被用于参与式的社区需求评估,首创者是华裔学者Caroline Wang和她的同事们,他们于1992年在中国开展了由福特基金会提供支持的云南女性生殖健康和发展项目。⑥Caroline Wang,Mary Ann Burris,Xiang Yueping,“Chinese Village Women as Visual Anthropologists:A Participatory Approach to Reaching Policymakers”, SocialScience and Medicine,Vol.42,1996,PP.1391-1400.而后,作为以社区为本的参与式研究(Community-Based Participatory Research,简称CBPR)的重要方法,被广泛运用于公共卫生领域,涉及的研究包括:艾滋病患者找寻工作行为研究⑦Kenneth Hergenrather,Scott Rhodes,Glenn Clark,“Windows to Work:Exploring Employment-seeking Behaviors of Persons with HIV/AIDS through Photovoice”, AIDS Education and Prevention,Vol.18,No.3,2006,PP.243-258.;Huntington氏疾病的家庭照护者的生活品质研究⑧Aimee Aubeeluck& Heather Buchanan,“Capturing the Huntington’s Disease Spousal Carer Experience:A Preliminary Investigation Using the ‘Photovoice’Method Dementia”,The International Journal of Social Research and Practice,Vol.5,No.1,2006,PP.95-116.;拉丁裔青少年的移民经历⑨Matt Streng,Scott Rhodes et al.,“Realidad Latina:Latino Adolescents,Their School,and A University Use Photovoice to Examine and Address the Influence of Immigration”,Journal of Interprofessional Care,Vol.18,No.4,2004,PP.403-415.;中国妇女的增能研究⑩Caroline Wang&Cheri Pies,“Family,Maternal,and Child Health through Photovoice”, Maternaland Child Health Journal,Vol.8,No.2,2004,PP.95-102.;乳腺癌幸存者的生活品质⑪Ellen López et al.,“Quality-of-life Concerns of African American Breast Cancer Survivors within Rural North Carolina:Blending the Techniques of Photovoice and Grounded Theory”,Qualitative Health Research,Vol.15,No.1,2005,PP.99-115.等。

影像发声法主要有三个目的:第一,让人们能够记录和反映他们社区的优点和关注点;第二,通过或大或小的团体对照片进行讨论,来促进对一些重要议题的批判性对话和认识;第三,影响政策制定者,使政策制定者与社会大众对于社区议题有更形象和深刻的了解。从这个意义上讲,影像发声法不仅可以用在社会工作研究之中,特别是对社区和弱势人群的需求与生活状况的研究,运用该方法可以和其他质性研究方法一样,获取大量真实的研究素材,并且易于被研究对象接受,不受到被访者文化水平的限制,能较快地打开话匣,从照片中引出背后鲜活的故事。因为,“每个人都有一个独特的故事,一段特别的经历,不同的阶层、种族、性别、家庭、国家等都有他们自己的想法和观念”,他们拍摄出来影像、他们讲述的故事可以结合他们所在的文化和环境当中加以阐释。影像发声的方法扩充了阐释的形式,使那些有利于界定和改进我们社会的、政治的、健康的事实的声音更加多元化。①Caroline Wang et al.“Flint Photovoice:Community Building among Youths,Adults,and Policymakers”,American Journal of Public Health,Vol.94,No.6,2004,PP.911-913.

同时,这种方法同样可以运用于社会工作介入,在开展社区服务项目的设计中,不仅可以用来了解需求,还可以针对这些需求进一步设计介入方案,有针对性地开展专业活动。在影像发声法中运用的小组讨论和论坛活动,本身就隐含着增能的作用,关键是在参与过程中如何激发服务对象的潜能,不仅要发出自己的声音,更要付诸行动来促进自身或社区的改变。

二、影像发声法的运用——以T村外来务工家庭的母亲形象项目为例

影像发声法通常有下列基本程序:确定社区的重要议题、设定项目目标、参与者招募与培训、照相机分配和操作方法指导、明确拍照任务、所摄照片的小组讨论、资料分析、社区论坛(以影响政策制定者和发展行动计划)、项目评估和改善政策。②Caroline Wang,“Photovoice:A participatory Action Research Strategy Applied to Women’s Health”,Journal of Women’s Health,Vol.8,1999,PP.185-192.

为了更好地说明影像发声法如何运用,本文以在上海市T村开展的“外来务工家庭的母亲形象项目”为例,通过实际的操作方法来加以说明。

T村外来务工家庭的母亲形象项目是从2011年开始,由华东理工大学社会工作系和美国北卡罗莱纳大学教堂山分校社会工作学院的师生组成的项目团队共同合作开展的研究课题,主要运用影像发声法来研究外来务工家庭的母亲的生活经验及面临的挑战。选择T村是基于其属于典型的外来务工人员聚居社区,地处上海市西南部的外环附近,面积为153100平方米左右,根据最新的第六次人口普查结果显示,人口4472人,共2276户,其中本地人316人。外来人口约占实际居住人口的93%。项目招募了17位母亲参与了项目的培训,并完成了照片的拍摄,但对照片的小组讨论分享会,由于个别母亲的家庭和个人原因,有4名母亲不能到场,最终参与者分享讨论的母亲为13人。项目执行的具体过程如下:

1.确定社区的重要议题

T村是课题组主要负责人朱眉华教授创办的上海公益社工师事务所开展外来人口服务项目的所在地,三年来一直有社工和志愿者为这个外来务工人员聚居社区提供专业服务,已建立了良好的工作基础。因此,研究团队和项目社工一起经过两次专题讨论,根据以往的问卷调查和社工的走访,了解这些家庭最关注的方面是孩子的教育,结合原来课题组的项目设计,是了解外来务工家庭的生活现状和面临挑战,最后商议决定先从家庭教育方面入手,以“T村的母亲形象”(T村的妈妈是什么样的?)这样通俗易懂的主题来实施影像发声法。试图从中挖掘这些母亲自身的力量,并从她们面临的困境中找到未来社工工作的重点与方向。

2.设定项目目标

在确定主题后,还要设定具体的项目目标。T村的母亲形象项目的目标是:(1)了解外来务工家庭母亲在教育孩子方面的经验和面临的挑战,不断增强母亲们的自信和能力。(2)通过母亲们的交流分享,了解外来务工家庭的需要和关注的问题,策划后续的社会工作介入项目,以满足其需求和提升生活品质。(3)通过母亲们的交流分享,联络情感,加强相互的支持,建立起家庭互助网络。(4)通过展示项目,让母亲们用照片和自己发出的声音向社会倡导,关注外来务工家庭的生活现状,进而积极倡导有利于改善其生活处境的政策。

3.参与者招募与培训

因为是初次尝试运用影像发声法,课题组请社工在T村宣传本项目,并招募自愿参与者,共有20位女性出席了项目培训会议,但其中有几家来了两位(婆媳同时出席)。培训会上由项目负责人向出席者详细介绍了项目的情况,包括为什么邀请您参与这个项目?这样做有什么意义?参与者要做些什么?有哪些环节?大约多长时间?项目需要签署的知情同意书是怎么回事?参与这个项目会有什么收获?可能会带来什么风险?我一定要参加吗?我可以在项目过程中随时退出吗?如果我对这个项目有疑问怎么办?等等。在向与会者介绍情况后,可以自由提问,当场就有17位母亲签署了知情同意书,表示愿意参与此项目。

4.照相机分配和操作方法指导

在参与者签署了知情同意书后,培训进入指导参与者如何正确使用相机的知识,发给每个人已编写好的操作指引,并由大学生志愿者现场示范讲解,让参与者自己尝试。由于项目经费的限制,只购买了三台照相机,于是由社工把17位参与者分成三组,并确定每个人拍摄照片的时间和如何交接相机。因为有些参与者以前从来没有用过相机,所以,针对他们的培训内容还涉及到如何取景,遇到什么情况如何处理等。

5.明确拍照任务

根据本次的主题讲解拍照的任务,如T村的妈妈是什么样的呢?你们通常会做些什么?把好的一面和遇到挑战的一面都可以通过拍照片显示出来。规定每位母亲拍摄10张照片,但并没有规定具体的内容,全由参与者自己决定。也没有具体规定几张表现好的方面,几张是代表不好的地方。

6.所摄照片的小组讨论

参与者将相机交给社工,由社工和课题组成员将照片下载。考虑到参与者可以出席的时间,课题组把她们分成上午和晚上两组,还有个别成员完成了照片的拍摄,但临时回老家有急事,没能参加小组讨论会进行照片的分享。

在小组讨论会上,课题组主持人首先感谢参与者的努力和对项目的支持,并阐述了分享照片及感受的方法和意义。在每位参与者一一介绍其拍摄照片的过程中,我们常常会问如下问题:

·请说说这张照片中的人以及在做什么?

·有什么相关的故事吗?发生过什么吗?

·从这张照片中我们能发现什么?哪些是我们的力量?哪些是我们关注的问题?

·为什么这会成为我们的力量或我们关注的问题?

·我们可以做些什么来改善呢?

在分享和讨论的过程中,参与者由于一边介绍自己的照片,一边讲述自己的生命故事,很容易打开话匣,畅所欲言,通过主持人的启发性提问,常常可以让参与者真情吐露照片背后的感人故事并引起大家的共鸣和反思。小组讨论会既是研究中收集信息的场所,同样也是社会工作介入涉及的需求评估及增能的过程。讨论会在征得参与者同意的前提下,全程录音以便在会后整理成为重要的研究资料。

7.资料分析

通过收集到的照片及讨论会所记录的谈话信息,与其他质性研究一样,需要通过整理文本、编码、探索讨论、形成并演绎主题,这些主题正是照片及参与者对话中反复出现的重点。课题组也可以借助一些质性分析软件(如:ATLAS.ti 7.0,NVivo等)来帮助分析资料。

对于这些照片和谈话资料,经过整理汇编,可以制成PPT、宣传单张或大幅墙报,在社区开展宣传教育,推动社区的改变。

8.社区论坛

本项目组和上海公益社工师事务所联合举办社区论坛,邀请相关政府部门、学者、新闻媒体、社会组织、社区领袖及群众代表和项目参与者与会,向大家介绍论坛背景,并展示了由T村妈妈们拍摄的照片编辑而成的“蓝天下的挚爱——在都市的一个小角落”短片。由此引发参会者的热烈发言和互动。社区论坛中,参与者通过与来自政府部门、学者、社区领袖的交流,让大家听到了她们发自内心的声音,她们对改变生活的执著与热情,遭遇的困境与挣扎,让与会者更近地走近这个人群,同理感受她们在艰难中的奋斗历程,也反思我们的政策和社会保障制度,如何为这些外来务工家庭提供更好的社会保障和社会支持。同时,与会者也表达了可以共同努力,帮助改善外来人口聚居社区的生活环境和合作提供社会服务的设想和建议。由此我们可以明显地看到,社区论坛的主要目的在于创造机会可以影响政府的决策者及社区领袖,并倡导更多的社会关注和积极的社区改变。

9.项目评估

通过运用影像发声法来实施“T村的母亲形象”项目,在经过一系列的程序后,除了撰写研究论文外,还要对实施的项目进行评估,如果该项目获得某基金组织的支持,更需要全面评估项目的效果,并考察在影响社会政策方面的成效。

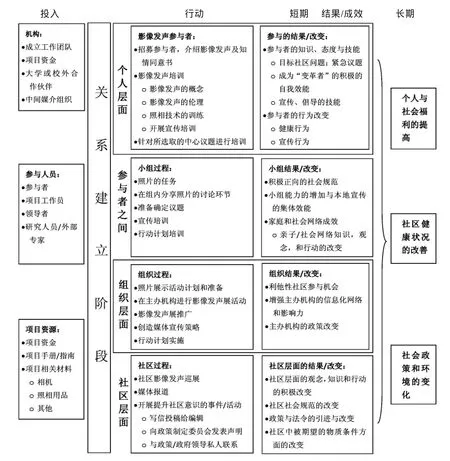

总之,影像发声法是一种基于参与者个人、参与者之间,以及项目团队/机构和所在社区共同参与社会行动,促进社会改变的过程。通过参与者,项目机构,以及各种资源的投入,达成项目所期望的微观(个人)、中观(家庭及社区)和宏观(社会政策)层面的近期或长期目的与结果。影像发声的项目过程逻辑模型如图1所示。

三、思考与讨论

影像发声法作为一种参与式行动研究的新方法,借助“T村的母亲形象”项目运作过程,帮助我们了解了如何与社会工作介入与研究相结合,也可以从中看到这种方法的很多优点及其局限性。

Caroline Wang曾总结了如下优点①Caroline Wang&Mary Ann Burris,“Photovoice:Concept,Methodology,and Use for Participatory Needs Assessment”,Health Education and Behavior,Vol.24,No.3,1997,PP.369-387.:

(1)使研究者和实践者能够获得一种新的视角来理解这个世界。以往,对问题的理解大多是来自研究者的观察和认识,他们所认为的最重要的问题可能与社区自身认为的重要问题是不相同的。而在社区需求评估中运用影像发声法,则基于当地居民才真正最了解自己之前提,从他们的视角来观察和理解他们的世界。

(2)通过强有力的工具——视觉影像,来强调需求评估中的描述要求。视觉影像由于其形象、生动、直接、真实等特点,通常可以给人们带来比较大的视觉冲击,帮助他们描述出其感知的需求。影像发声法是有益于沟通的好方法。

(3)实施影像发声法的过程能肯定社会弱势群体的创造力和观点。通常社会弱势人群中有很多人没有受过正规的教育,他们在读写能力上存在困难。但影像发声法可不受文化水平的限制,只要教会他们运用照相机的方法,相信他们可以通过拍摄相片,展示他们的创造力及观点。

(4)影像发声法有利于在不同的社会和行为环境中抽样,比较灵活。比如,参与者可以把相机带到他们想去的任何地方,如:菜场、诊所、商店等地,随时记录她们想要记录的内容。这样,在社会生活环境更丰富和复杂的情况下,影像发声法可以比以往所用的问卷抽样技术获得更丰富和灵活的资料。

(5)影像发声法有利于在需求评估和项目实施两个阶段中维持社会参与。 以往的不少研究在需求评估阶段往往由外请专家负责,而社区居民只在项目实施阶段可以有一定程度的参与。而影像发声法则大大突破了这一限制,社区居民不仅在实施项目的过程当中发挥重要的作用,而且还在需求评估中成为主角。

图1 影像发声的项目过程逻辑模型① 资 料 参 考 :Social-EcologicalLogicModelforGuiding Photovoice Efforts.(Robert Strack,Kay Lovelace,Toshia Davis Jordan&Anita Holmes,“Framing Photovoice Using a Social-EcologicalLogic Model as a Guide”,Health Promotion Practice,Vol.11,No.5,2010,PP.629-636.)

(6)在评估社区需求时,可以提供一个重新界定项目目标的方式。如T村的妈妈形象项目在进展过程中,可以重新调整项目原来设定的目标,如:了解母亲在家庭教育方面存在的优点和面临的挑战。可能照片和讨论会远远超出了这个单项的内容,相应的项目目标也有重新界定的必要。

(7)使参与者将社区中其他人的想法和故事带入到评估过程当中。在照片中或讨论时,都可以不局限于参与者本人的经历,让更多的社区信息借助这一渠道得以收集。

(8)可以为社区居民及他们身处的社会网络带来实际的好处。在拍摄照片之后,把它们赠送给邻居、朋友,可以表达她们的感情、建立联系,对其社区支持网络的形成也有很好的促进作用。

(9)影像发声法不仅帮助人们了解社区需求,还可以了解社区的资源。拍摄照片的过程本身也是一个进一步了解社区的过程。不像以往的调查研究,影像发声可以使参与者对社区的设施、资源有更多的了解。

(10)可以作为组织群众的工具,推动社区积极改变的社会行动。

当然,影像发声法并不是万金油,可以随处使用,也有其必然的局限性,体现在:

(1)个人的评价可能会在不同程度上影响客观的需求评估。由于影像发声法是由社区居民自身作为评估的主体,即通过照相的过程,让她们意识到自己有怎样的需求。然而不同的人需求并不是完全一样的,其中有较大的主观色彩,某个个人的评价是否就是整个社区的需求,这一点是不太容易加以确定的。另外,在拍照者对照片进行描述和阐释的过程当中,如何阐释也会影响到需求界定的普遍性和客观性。阐释者描述什么内容,不描述什么内容,都是她进行再加工的过程。也许在这个过程当中漏掉的内容才是重要的,但是由于阐释者的忽略而并没有给它以足够的重视。同时,我们也无法确定参与者在何种程度上会展示特定类型的视觉关注,可能有些不太容易拍摄的照片所表达出来的主题能够反映真实的需求,但是却又没有关注到。

(2)其结果难以得到量化的评价。项目组的成员在介绍和宣传影像发声的方法时,很难去和参与者解释这种方法能够给她们带来什么好处和改变。比如在提高决策效率或者提高自尊心等方面,要么是一个比较漫长和中层的变化,要么是难以测量的结果,因而,在对项目的预期效果做出解释时,可能不会有太多的人能够对其有合适的理解。而我们在进行最终的效果评估时,也不太容易去评判影像发声的方法到底带来了哪些好处。

(3)影响政策的局限性。由于在影像发声方法运用的过程当中,女性有机会通过她们手中的相机和拍出的照片同政策制定者进行交流,但是这种交流能够对政策的制定带来多大程度上的影响是比较难评判的。另外,女性在这个过程当中也仅仅是起到了交流者的角色,但她们终究不是政策制定者,也没有直接参与到政策制定的过程当中,因而,这个方法在哪种程度上可以达到影响政策的目标是很难确定的。

(4)它所涉及的伦理要求。影像发声是通过照相来记录自己和他人的生活,那么在此过程当中就涉及到了一些伦理问题,比如每个人都有自己的隐私和空间,哪些是可以拍摄,哪些不可以拍摄,这个问题需要得以澄清。影像发声的方法应该尽力减小参与者的奉献而最大化他们的利益,而这种潜在的对私有权的侵犯为该方法的运用也带来了伦理上的困境。①CarolineWang& YaniqueRedwood-Jones,“Photovoice Ethics:Perspectives from Flint Photovoice”,Health Education&Behavior,Vol.29,No.5,2001,PP.560-572.

(5)现实的情况也许不能很好地满足方法论上的要求。相机,是运用这一方法最主要的工具,而对社区内的一个群体运用这个方法,就需要几十台,甚至上百台相机,这个成本是比较大的。这在客观上要求,利用这个方法进行需求评估,需要有非常充分的资金作保证。同时,物资的运输也有相应的特殊要求。而这些现实的条件怎样,在很大程度上决定着影像发声的方法是否可行,并应该如何加以利用。

综上所述,影像发声是一个比较新颖的方法,它拓宽了研究者的思路,提供了新的审视视角,并具有其独特的优势所在,但同时,它也不可避免地存在一些限制。本文希望通过结合在上海T村所开展的项目,在这里对影像发声这一方法进行介绍,希望能对研究者有所启发,并能扬长避短,发现适合自己研究课题的新思路和新方法,以更好地进行研究和介入。对于处在蓬勃发展的中国社会工作而言,本文也希望能抛砖引玉,把这种新的方法引入到我国社会工作的理论和实践当中,为我国社会工作的研究人员和实务工作者提供多种选择。