论乐府歌诗创作在近体诗形成过程中的作用

⊙周仕慧[西北农林科技大学人文学院, 陕西 杨凌 712100]

在近体诗形成过程中,乐府诗作为入乐的歌诗,在篇制、声律、对偶等方面受到声律理论的影响,趋向于格律化。本文以这几个具体的格律化标准为基准,通过调查它们在乐府诗作品中的使用情况,探索在近体诗形成过程中文人在乐府诗创作中的律化意识,进而,论述近体诗形成过程中,乐府歌诗在律化方面所处的历史地位。

一、从永明到初唐乐府诗的篇制

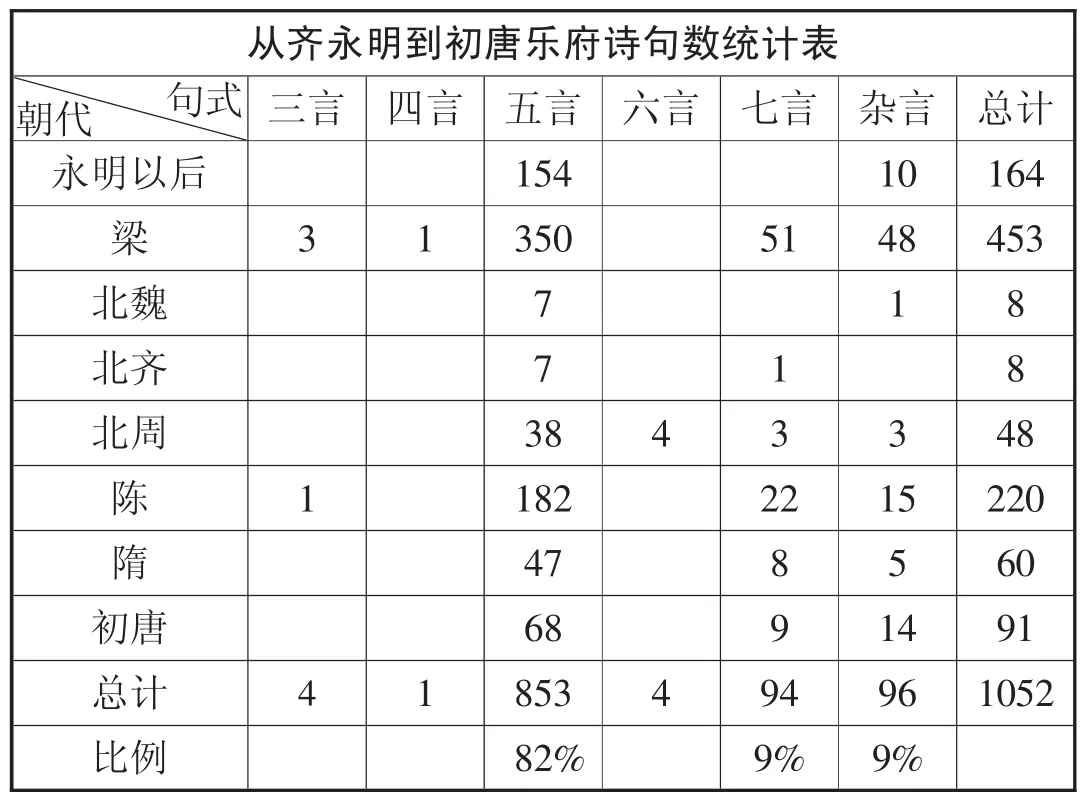

这一时期乐府诗在诗歌句式上明显的特征即是以五言为主。萧子显《南齐书·文学传论》:“五言之制,独秀众品。”①这里我们通过统计《乐府诗集》中收录的从齐永明到初唐乐府诗的句式,做具体的数量分析。

从齐永明到初唐乐府诗句数统计表朝代 句式 三言 四言 五言 六言 七言 杂言 总计永明以后 154 10 164梁 3 1 350 51 48 453北魏 7 1 8北齐 7 1 8北周 38 4 3 3 48陈 1 182 22 15 220隋47 8 5 60初唐 68 9 14 91总计 4 1 853 4 94 96比例 82% 9% 9%1052

从上表的统计中我们可以得出这样的结论:永明以来到初唐乐府诗的主要体裁是五言、七言和杂言,其中五言乐府诗占有绝对优势,约达82%。就单个朝代而言,从梁到初唐各朝代的乐府诗也均以五言居多。七言、杂言尽管也是这一时期的主要体裁,数量次于五言,且与五言之间的差距较大,只占了五言体近八分之一的比例,其发达程度不如五言。而其他句式在这一时期乐府诗总量中的比例更低,基本可以忽略不计。

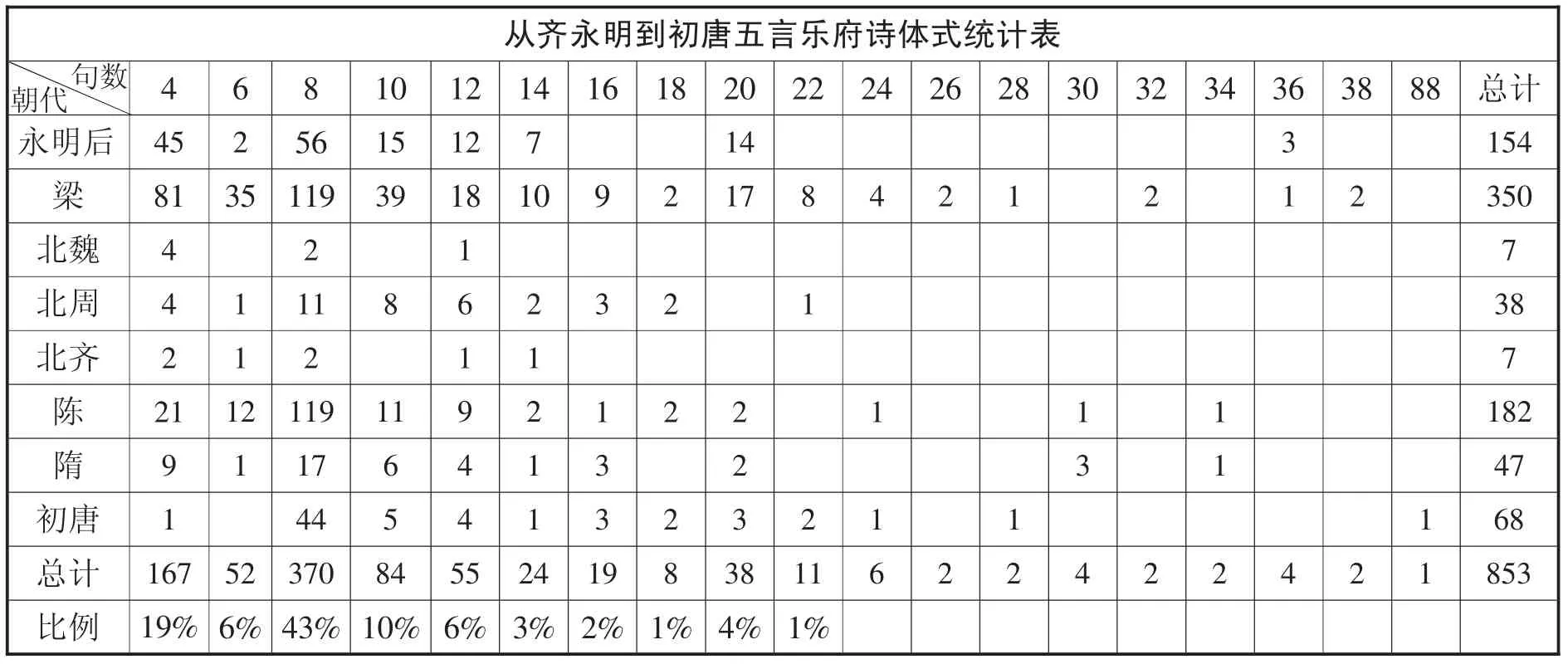

既然从永明到初唐之间乐府诗主要是五言体,那么我们对其句数的考察也就限定在五言的范围内。为了对永明以来乐府诗的篇制有一个更为确切的把握,下表统计了《乐府诗集》中收录的从梁到初唐乐府诗句数。

从齐永明到初唐五言乐府诗体式统计表

由上表可见,从永明到初唐人们的乐府诗基本上是采取五言四句和五言八句的形式,二者占到总数量的62%,诗歌篇制趋短。相对而言,五言八句是其中最主要的一种形式。永明以来文人的乐府诗创作多用五言八句的新体,如《巫山高》《芳树》《有所思》《临高台》等。这一现象表明,乐府诗与新体诗的形式有着某种特殊的关联,是诗歌形式有意识的演进。在诗歌格律化的进程中,乐府诗在句数上逐渐接近于近体诗。有鉴于此,对于乐府诗的声律考察主要以永明年间即具体声律理论形成时期的五言八句体乐府诗为研究对象。

二、从永明到初唐乐府诗的声律

为了更好地说明永明体诗人从乐府歌词里得来了声调与训练,首先,我们来看吴声西曲等民间曲辞在使用四声和讲究上尾、鹤膝等声病的情况。②根据吴相洲《永明体与音乐关系研究》对《子夜歌》《子夜四时歌》《懊侬歌》《读曲歌》《石城乐》《乌夜啼》《估客乐》《杨叛儿》《西乌夜飞》等226首作品四声情况的具体考察,我们把其总的统计结果制成表格如下:

吴声西曲的调查结果

可见,在永明体产生之前,南朝流行的歌曲已经开始讲究四声八病,76%的歌词是能够避免上尾、鹤膝两种声病的。相对而言,犯上尾的比例要比犯鹤膝的比例小一些,这表明上尾是歌曲中更加需要避开的声病。

接下来,我们按照同样的基准统计永明时期文人的乐府诗创作。根据吴相洲《永明体与音乐关系研究》对谢 集中所存永明诸家几次乐府组诗的集体创作——《同沈右率诸公赋鼓吹曲名先成为次》以及《同赋杂曲名》四声考察的统计结果,制成以下表格:

永明乐府诗的调查结果

从中可见,文人的乐府诗在回避上尾、鹤膝两种声病的问题上接近于吴声西曲等民间曲辞,有83%的作品能够地避开两病,表明永明体作家在乐府诗创作中对于这两病有着明确的声律意识。相对而言,他们更加注意对上尾声病的回避。这时我们再把以上调查结果与永明体诸家乐府诗以外的五言徒诗避免声病的情况进行比较,则可以看到乐府诗在声律理论运用过程中的地位。以下我们对王融、谢 、沈约五言徒诗的四声声病做统计分析:

王融、谢 、沈约五言徒诗的调查结果

以上结果清楚地表明,在永明诸家五言徒诗中,同时特别注意到了回避上尾这一声病,这与我们前面分析的格律化趋势相一致。可见,永明诸家的这些诗歌创作也是具有一定程度的声律意识的。不过他们完全避免上尾、鹤膝两种声病的比率,较之吴声西曲以及同时期文人乐府诗要低。

从乐府诗与民歌以及新体诗的关系来看,可以说正是源于民间歌曲的乐府诗创作使得人们知道什么样的诗歌声律适合入乐,永明声律论的提倡者正是把民间歌者的歌唱经验以四声八病的声律理论固定下来,从而又在诗歌创作中实践这种诗句和句联之间的声律调和规则,最终走向律诗之路。严格遵守了声律规则的近体诗也成为唐代入乐歌诗的基本形式,如清初冯班《钝吟杂录》三曰:

唐人律诗,亦是乐府……唐人律诗亦有不必古题而入乐者,大概只不犯八病,便可歌之,以被管弦。③

可见,讲究声律,回避八病便能有效地实现入乐歌唱。

三、从永明到初唐乐府诗的对句

从永明体开始,诗人更为讲究字义与声律的对仗。这一时期的五言八句的乐府诗创作对偶精工、声韵和谐。大多数对偶句中注重声韵的协调。在此我们列举了从永明到初唐文人乐府诗中出现的对偶句,并标识它们的四声使用情况。

江淹《王子乔》

山无一春草,谷有千年兰。

(平平入上上)(入上平平平)

刘绘《巫山高》

散雨收夕台,行云卷晨帐。

(去上平入平)(平平上平去)

檀秀才《阳春曲》

兰荫犹自短,柳叶未能长。

(平平平去上)(上入上平平)

江涣《渌水曲》

桂棹及晚风,菱江映初月。

(去去入上平)(平平去平入)

简文帝《折杨柳》

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

(去入上平去)(平平平入平)

梁元帝《关山月》

寒沙逐风起,春花犯雪开。

(平平入平上)(上平去入平)

阴铿《蜀道难》

轮摧九折路,骑阻七星桥。

(平平去入去)(去上入平平)

张正见《临高台》

飞栋临黄鹤,高窗度白云。

(平去平平入)(平平去入平)

张正见《上之回》

(平平入上入)(入上去平平)

庾肩吾《有所思》

拂匣看离扇,开箱见别衣。

(入入去平去)(平平去入平)

徐陵《陇头水》

枝交陇底暗,石碍坡前响。

(平平上上去)(入去平平上)

沈约《西园游上才》

月桂临樽上,山云影盖来。

(入去平平去)(平平上去平)

王褒《关山月》

影亏同汉阵,轮满逐胡兵。

(上平平去去)(平上入平平)

崔《折杨柳》

落絮缘衫袖,垂条拂髻鬟。

(入去平平去)(平平入去平)

上官仪《王昭君》

雾掩临妆月,风惊入鬓蝉。

(去上平平入)(平平入去平)

沈 期《巫山高》

电影江前落,雷声峡外长。

(去上平平入)(平平入去平)

李百药《火凤辞》

影入含风扇,声飞照日梁。

(上入平平去)(平平去入平)

以上,这些对偶句全部出自五言八句体乐府诗的中间两联。我们看到两联间对句基本实现了声律的对仗。上面所说的声病实际上大都能在对偶句中避免,比如“上尾”,即是上句末的声调不能同下句末的声调重复。“平头”即是上、下句同一部位的声调不能重复。可见,对偶实际上起到了调和声调的作用。对偶与声律的结合使得诗歌接近于律体。人们在乐府诗创作中有意识地运用对句表明他们发现这是诗歌方便入乐的要素,在格律化进程中有着重要的意义。

总而言之,从以上的数据统计和分析可见,从永明到初唐之间乐府诗在句数、声律、对句等方面逐渐走向了格律化的道路,这些讲究声律对偶的诗歌实为五律之前身。在近体诗形成和完善的过程中,人们大量入乐歌诗的创作有着不容忽视的作用和意义。

① (南朝梁)萧子显:《南齐书》(第52卷),中华书局1972年版,第908页。

② 本文对汉字音韵进行调查,依据《广韵》。

③ 丁福保编、郭绍虞校订:《清诗话》,上海古籍出版社1963年版,第42页。