论“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”

李兰英 蒋凌申

摘要:刑事侵权具备“刑事责任”、“侵权责任”双重责任属性,由于刑、民责任在发展进程、互动的路径及效果上的不同,可分化为“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”,即刑事侵权二分论。“因侵权而犯罪”具有民事责任倾向性,“因犯罪而侵权”具有刑事责任倾向性,解决刑事侵权责任问题须兼顾侵权责任法与刑事法的正义要求。刑民二分论有坚实的法律基础,符合法律价值基础的要求,当刑事责任与侵权责任进行内容接轨与功能互补时,可在实践中实现预期的价值目标和社会效益的最大化。

关键词:刑事侵权;因侵权而犯罪;因犯罪而侵权;刑民责任互动

中图分类号:DF61 文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2012.05.13

引言刑事侵权,是指行为人所实施的行为,既符合犯罪的构成要件又符合侵权的构成要件,需一同承担刑事责任与民事责任的情形。刑事侵权具备“犯罪”与“侵权”两个基本特征,接受刑事法与民事法的共同调整。相较于普通的刑事责任,刑事侵权的刑事责任必须兼顾被害人合法民事权益的实现;相较于普通的民事责任,刑事侵权的民事责任有刑事责任为背景,受后者保障的同时亦需兼顾其“报应与预防”的目的。克雷斯蒂安·冯·巴尔教授在阐述侵权行为法与刑法关系时,将侵权责任与刑事责任的关系细分为“没有赔偿的惩罚”、“没有惩罚的赔偿”、“作为惩罚的赔偿”与“产生精神安慰的惩罚”[1]。细品其中刑事责任与侵权责任关系,颇引人深思,因为这是正确认清刑事侵权的本质,把握刑事侵权纠纷解决规律,协调刑民责任功能互补的首要问题。

一、案件的观察及问题的产生 (一)案例之比较

案例1:甲为闽南某县摩的司机,一日在村际公路上将醉酒的行人乙撞伤。事后,甲立即将乙送医抢救,但乙却重度昏迷没有苏醒,就医期间甲积极赔偿被害人,并一直陪护在侧,被害人家属感动于甲的诚心,同意与甲达成赔偿谅解协议。鉴定结论认为甲负事故主要责任,乙负事故次要责任。三个月后,乙因医治无效而死亡,人民法院以交通肇事罪判处甲有期徒刑一年零三个月,缓期两年执行。

案例2:丙为寿山石商人,女友丁与其长期共同生活,照顾生意,并育有一子。某日,丁因与丙发生纠纷遂带子出走,并赌气带走保险柜内由丙代为保管而归丙之好友戊所有的寿山石一块,价值五十余万元。在丙、戊多次和平劝说无效后,戊无奈,遂以侵占罪向人民法院对丁提起刑事自诉。丁慑于刑事制裁的严厉,交出寿山石。戊也立刻撤诉,对丁表示谅解,丙某也表达了对自己女友的深刻感情,检讨自身之前的过失,更何况丁已经是自己孩子的母亲,谅解了丁,重归于好。

作为交通肇事罪与侵占罪事实而言,两案并无特殊之处,但在侵权责任与刑事责任关系上,都有引人深思之处。

1. 两案之共性

(1)侵权责任是两案犯罪构成要件的核心要素

案例1中的甲如构成交通肇事罪,必须以发生严重后果即被害人重伤、死亡或重大财产损失为前提。因此,在行为实施完毕后,严重后果确定前,甲只能以民事责任的方式承担整个交通事故的责任。案例2中,丁的行为要构成侵占罪,必须具备“拒不退还代为保管的数额较大的他人财物”之严重的侵权责任情节,一旦侵权责任得到及时填补,刑事追诉程序就无从展开。因此,两案均以侵权责任为犯罪构成要件的核心要素,无论刑事责任能否生成,侵权责任均贯穿案件之始终。

(2)刑事责任均为两案双方当事人所积极避免

现代法学李兰英,蒋凌申:论“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”案例1的侵害人非常努力积极救济被害人,并取得被害人家属的谅解,这既阻止更严重的侵权结果发生,避免自身被追究刑事责任,也是被告人对自己过错的真诚救赎;被害人及其家属努力避免死亡结果的发生,而且其对犯罪人的谅解,在很大程度上减轻了犯罪人的刑事责任。案例2中,被害人有着更加明显排斥刑事责任发生的表现,其明知被告人存在恶意,但仅希望以刑事责任的威慑,实现侵权损害的填补,所以当被告人返还被侵占物后,原告人便立即放弃追诉,并谅解被告人甚至为其求情。更值得注意的是,两案的当事人是以积极合作而非对抗的方式来避免刑事责任,其首要在于当事人之间无仇恨之心,原告人乃至整个社会对被告人的行为都有一定的容忍心理,甚至有着悲痛的共同点。这与普通的刑事侵权案件中双方当事人的激烈对抗形成强烈反差,比起同样以交通肇事罪为起点的药家鑫案,那种被害人家属宁可不要巨额赔偿也要置药家鑫于死刑之境地,更有天壤之别。

(3)侵权责任救济均可有效阻却两案的刑事责任

案例1中的甲虽然没有成功避免交通肇事罪的成立,但其积极救济被害人的努力取得被害人家属的谅解,有非常重大的意义——可以预测,如果被害人乙得以保全生命并恢复健康,甲可完全不构成交通肇事罪,也更无需启动任何形式的诉讼程序。案例2的丁由于积极填补侵权损害,取得原告人谅解,使后者中止亲告程序,事实上成功阻却刑事责任的负担。某种意义上,是充分侵权责任救济改变了行为的责任走向,改变了案件的根本性质,这是处理民事侵权纠纷的习惯性举措。因此,两刑事侵权案件凸显了民事侵权纠纷解决的范式。

2. 两案之差异

(1)刑事责任阻却的阶段不同

案例1中的甲积极救济被害人,不但成功降低刑事责任影响量刑,也完全有可能阻却犯罪构成(含修正的犯罪构成)的符合性,避免成立犯罪。案例2中的丁由于积极填补侵权损害,得到亲告人的谅解并中止亲告程序,成功阻却已完全具备侵占罪犯罪构成行为的可罚性,即阻却可罚性[2]。因此,侵权责任救济对刑事责任的影响,不再仅是量刑阶段上对影响刑事责任轻重的事后意义;更具备在行为着手后刑事责任产生前,阻却构成要件符合性、阻却可罚性等前置性意义。

(2)刑事责任的可控性不同

两案的侵害人均积极救济侵权责任,而且甲的客观付出与主观诚意均强于丁,但案件的结果却截然相反,其原因在于两案刑事责任的可控性不同。交通事故作为高危险、高破坏力的侵权行为与交通肇事罪的界限是极容易逾越的,超越人为努力所能避免的范畴,因此可控性较弱;但侵占罪与侵占行为的界限却恒定明了,在于是否完成刑事自诉程序,刑事责任的追究与否仍可由人为完全掌握,因此可控性非常强。但就本质而言,刑事责任可控性的不同仍然取决于侵权责任走向的可控性不同,正因如此,受害人乃至社会观念对案件性质的评价并不仅取决于事后结果的严重性,也不会仅取决于行为发生时的程度,而对侵权责任救济付出有着较高的期待,并最终影响司法活动的结果走向。

(二)困惑的展示

1. 为何刑事诉讼却以民事责任为重心?

案例1、2展开的均是刑事诉讼程序,虽以刑事责任追究为归宿,但却以民事责任处置为重心。两案刑事部分均事实清楚,证据确凿,而且案情简单,各方当事人均无异议,但当事人的刑事司法情感寄托仅仅在于侵权责任的实现,对于刑事责任的追究,则漠不关心甚至排斥。刑罚被认为是所有民事惩罚手段无效后的保障性手段[3],这并非是两案所特有,而是所有交通肇事罪、亲告罪等某些犯罪的共同特征,所以有司法工作人员感叹道,当前刑事侵权审判实践普遍反映,现在不是“刑事附带民事”,而是“民事附带刑事”[4]。因此,并非所有的刑事诉讼都是以刑事责任为重心,但哪些刑事侵权的案件是以刑事责任为重心,哪些却是以民事责任为重心呢?

2. 民事责任救济是否可代替刑事责任?

在刑、民责任关系上,有学者认为:“刑事责任与民事责任虽然同属于法律责任,但是二者在责任产生前提、责任承担主体、责任承担方式以及通过责任追究所体现的国家法律评价性质等方面都存在着质的显著差异,由此决定了它们是截然不同的法律责任,不可相互转换,相互替代”[5]。但案例1、2证明的是,当被告人充分填补侵权损害时,就可以成功阻止刑法的后果和情节发生,从而完全避免犯罪的成立,而且两案中,以充分的民事责任救济阻却刑事责任负担,不但是《刑法》、《刑事诉讼法》等法律的明确要求,更是各方当事人对司法工作的情感寄托。因此,民事责任与刑事责任的转换是天然存在的,但究竟在多大的范围内实现二者的良性互动才能实现效率和公平呢?

3. 民事责任能否衍生出刑事责任?

传统刑事法思维普遍认为,刑事侵权的民事责任由犯罪行为产生,民事责任是刑事责任的附带产物,即“因犯罪而侵权”,刑事附带民事诉讼就是“在刑事诉讼过程中,在解决被告人刑事责任的同时,(附带)解决因被告人的犯罪行为所造成的物质损失的赔偿而进行的诉讼活动。” [6]但案例1的交通肇事行为实施完毕后,被害人死亡前,长达三个月内,交通肇事行为由于欠缺“犯罪结果”并未构成犯罪,但其导致的侵权责任却一贯存在,直到被侵害人死亡恶化了侵权结果,才在侵权责任之外产生新的刑事责任。案例2中侵占行为由于缺乏亲告程序的完整没有成立犯罪,但侵权责任同样自始存在,而且原告人是否完成自诉程序所取决的不是已经发生的侵占事实,而是被告人事后对侵权责任的救济效果。因此可以肯定,在交通肇事罪、侵占罪中的民事责任并非犯罪行为所产生,民事责任更非刑事责任的附带产物,相反,以侵权责任为构成要件核心要素的犯罪行为却是起源于侵权责任,刑事责任才是民事责任的附带产物。因此,“因犯罪而侵权”并非唯一的刑事侵权模式,“因侵权而犯罪”亦是刑事侵权的常见形态。

从形式逻辑上看,“因侵权而犯罪”和“因犯罪而侵权”是基于案件的发生起因不同而对刑民责任所作的分类,“因……而……”,表达的是一种因果关系,而因果关系是民事归责与刑事归责的依据,厘清这两类法律纠纷的性质,找到其中可以遵循的规律,即可以从诉讼程序上以及实体法的归属上制定出兼顾效率和公正的措施。譬如,立案阶段、起诉阶段、庭审阶段、执行阶段都应该有所体现区别对待的策略。笔者正是出于对两者之间内在因果关系所导致的不同形态的关注,引发了对上述命题的详细论证。

二、刑事侵权二分论的法律意义如前所述,基于刑事侵权根据案件内在因果关系的差异最终所导致的刑民责任关系,可作“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”的分类,笔者称为刑事侵权二分论,以下将阐述这一分类的意义,为之后论证解决方案奠定基础。由于刑事侵权必须同时具备“犯罪”与“侵权”两个特征,故“犯罪而不侵权”与“侵权而不犯罪”不列入本文讨论的范围,但其存在是对刑事侵权两种类型并存现象的有力注脚。

(一)刑民责任的发展进程不同

1. “因侵权而犯罪”:由轻到重

“因侵权而犯罪”行为的原初是不具备犯罪特征和不确定结果指向的侵权行为,只有出现刑法规定的结果或具备刑法规定的情节,才由侵权升格为犯罪,刑事责任不由行为实行时的程度所决定,而取决于侵权救济的效果。典型罪名如下:

(1)过失致人伤亡:被侵害人经医治无效而死亡的,侵害人构成过失致人死亡罪;被害人重度伤残的,侵害人则构成过失致人重伤罪;被侵害人得到及时救治但受轻伤的,侵害人不构成犯罪。

(2)侵占行为:侵占人拒不返还被侵占物,并经亲告罪程序审理终结的,构成侵占罪;侵占人在亲告程序提起前归还被侵占物,或在亲告程序提起后归还被侵占物,致使被侵占人终止亲告程序的,均不成立侵占罪。

(3)挪用资金罪:行为人一旦挪用资金归个人使用便形成侵权责任,但必须有超过三个月未还的事实才另外产生刑事责任。故,“因侵权而犯罪”多表现为过失犯罪,亲告罪,以及轻微的故意犯罪。

结论:“因侵权而犯罪”与“侵权而不犯罪”是以侵权为前提,以侵权程度是否达到侵犯刑法法益为界点,而产生的刑民责任关系不同的两个分支。“因侵权而犯罪”不过是侵权行为的结果加重情形,对“侵权可能犯罪”的情形进行充分的侵权责任救济,可以降低乃至消除刑事责任。

2. “因犯罪而侵权”:刑民并重

“因犯罪而侵权”是基于行为目标确定的指向犯罪而言,即以犯罪为起点和初始特征,行为一旦着手(或预备),便侵害或威胁刑法保护的法益,从而构成犯罪。如故意杀人罪、投放危险物质罪,一旦着手实施,无论是否产生危害后果,行为都将符合犯罪构成,并成立犯罪。一般而言,“因犯罪而侵权”的刑事责任产生于犯罪行为的着手(或未遂)之际,而侵权责任则产生于犯罪生成实害结果之后,如拐卖妇女、放火等导致他人重大财物损失或人身伤亡,否则不承担侵权责任。

结论:“因犯罪而侵权”多以故意犯罪为主。在以犯罪为起点的行为中,犯罪行为是侵权责任的原因,刑事责任是民事责任的基础,以犯罪为前提,以是否侵犯了他人民事权益为界点,犯罪行为可分化为“犯罪而不侵权”与“因犯罪而侵权”两个分支,侵权责任救济的成功与否一般不影响犯罪的成立。

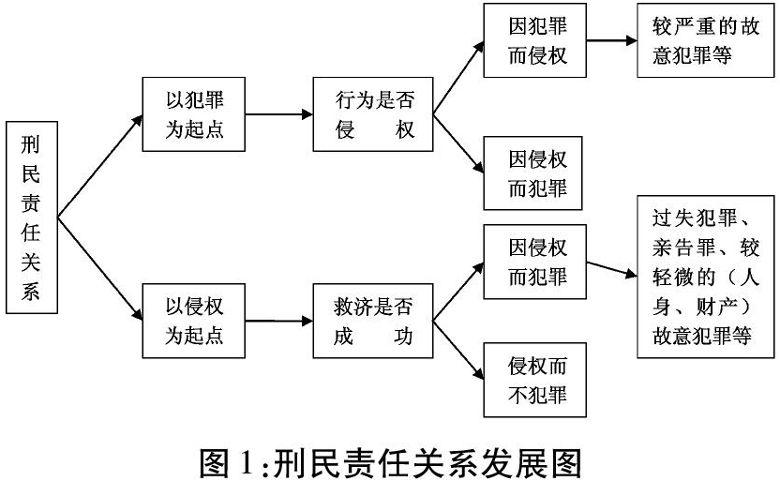

以下的刑民责任关系发展示意图,清晰勾勒出“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”在行为的起点、责任的生成上产生的差异。(参见图1)

图1:刑民责任关系发展图

(二)刑民责任互动的路径与效果不同

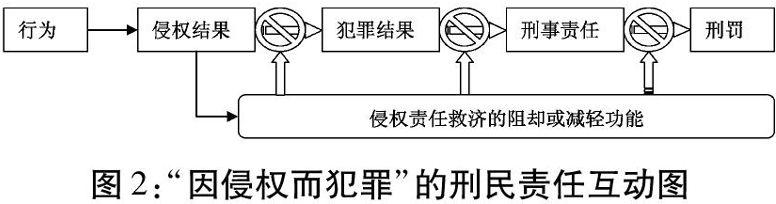

1. “因侵权而犯罪”以侵权责任救济为首位

“因侵权而犯罪”以侵权为起点,侵权责任贯穿过程的始终,先有侵权责任,后才有犯罪构成,侵权责任为犯罪构成要件的核心要素,侵权责任的有无与大小,决定刑事责任的有无、类别以及轻重。行为发生后,有效的侵权责任救济则阻却犯罪结果;构成要件结果发生后,侵权救济仍影响刑事责任大小,若犯罪人积极赔偿被害人经济损失,或取得被害人及其家属的谅解,依然可以减轻或免除刑事责任;甚至还可以阻却可罚性,如亲告罪没有提起或终止亲告程序,以及《刑事诉讼法》第142条第2款规定的情形。因此,就“因侵权而犯罪”而言,侵权责任是基础,侵权是第一性质,实现侵权责任救济是制裁该类犯罪的第一位需求,侵权责任救济对刑事责任的影响是全阶段的。(参见图2)

图2:“因侵权而犯罪”的刑民责任互动图

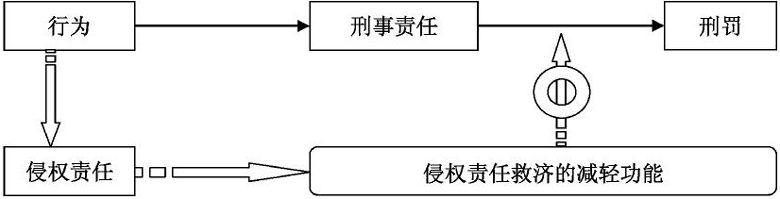

2. “因犯罪而侵权”以追究刑事责任为目标

“因犯罪而侵权”以犯罪为起点,其侵权责任救济对侵权行为的性质不具备前置性的影响力,罪行的性质由行为的原初性质所决定。在行为实施后采取的责任救济行动,无论行为人如何真诚与努力,都仅具备事后的影响力,即只能影响刑事责任的轻重,而不能决定其有无。如故意杀人罪(中止)中采取积极措施避免被害人死亡的,即使取得被害人的谅解,其行为仍然构成故意杀人罪(中止),仅仅是量刑上可以依据“积极赔偿被害人经济损失”,“取得被害人谅解”和“犯罪中止”等量刑情节得到从轻处罚。所以,就“因犯罪而侵权”而言,刑事责任是基础,犯罪是第一性质,追究刑事责任是制裁该类犯罪的第一位需求。(参见图3)

图3:“因犯罪而侵权”的刑民责任互动图

总之,无论是刑民责任发展进程的差异,还是因此导致的刑民责任互动路径与效果的不同,“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”表现出完全不同的责任倾向:“因侵权而犯罪”的侵权责任倾向,以侵权责任为解决该刑事侵权纠纷矛盾的主要方面;“因犯罪而侵权”的刑事责任倾向,以刑事责任为解决该刑事侵权纠纷矛盾的主要方面,两者因为刑民责任矛盾关系的不同,而各有责任侧重。

(三)“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”的罪名归类

“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”的罪名归类,首要在于确定“因侵权而犯罪”的标准和范围,因为这将增强实践的可操作性,同时有利于将其与“因犯罪而侵权”实际区分开。至于其如何分布,考虑到行为的侵权责任与刑事责任的比重不以刑事法益为界限,按照章节划定“因侵权而犯罪”的范围并不科学,因此根据该类犯罪的特征,圈定一些有代表性的罪名,以供司法实践参考与判断将更为合理。

“因侵权而犯罪”以侵权责任倾向为内在本质,并表现出四个外在特征:第一,“因侵权而犯罪”所表达的是侵权责任乃导致犯罪成立的原因,刑事责任的大小不取决于行为时的情况,而由侵权责任的救济程度所衡量。第二,行为必须以侵权为起点,多由普通违法(行政违法或民事违法)升格为刑事违法,这类行为通常是较单纯的财产性犯罪,如挪用资金罪;主观恶性较低或程度轻微的人身性犯罪,前者如过失致人死亡罪,后者如故意(轻)伤害罪。第三,行为表现为结果犯或情节犯,即必须有适格的侵权结果,故行为犯不符合此要求。第四,行为必须侵犯私权性利益,侵犯社会利益、国家利益等行为一般不属于此范畴,但由于社会利益中包含有私权性利益,当行为威胁或危害重大的个人利益而仅涉及较小的公共权益时,该行为也可以评价为“因侵权而犯罪”,如交通肇事罪。因此危害国家安全罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪中的行为不在“因侵权而犯罪”考虑范围之内。基于以上的特征,本文认为“因犯罪而侵权”总体上由“多数的过失犯罪”及“少数的故意犯罪”构成:

1. 多数的过失犯罪

过失致人死亡罪,过失致人重伤罪及交通肇事罪为代表的过失犯罪,是因侵权而犯罪的典型,理由不再赘述。危害公共安全罪如:失火罪;决水罪;过失爆炸罪;过失投放危险物资罪;过失以危险方法危害公共安全罪;过失损坏交通工具罪;过失损坏交通设施罪;过失损坏电力设备罪;过失损坏易燃易爆设备罪;过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪;重大飞行事故罪;铁路运营安全罪;交通肇事罪;重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪;重大劳动安全事故罪;工程重大安全事故罪;教育设施重大安全事故罪;消防责任事故罪。 ,破坏社会主义市场经济秩序罪如:签订、履行合同失职被骗罪;出具证明文件失实罪。 ,妨害社会管理秩序罪如:过失损毁文物罪;医疗事故罪;重大环境污染事故罪。 中的过失行为,在行为危害重大的私权性利益而仅涉及较小的公共权益时,均可以评价为“因侵权而犯罪”。

2. 少数的故意犯罪

故意犯罪中存在“因侵权而犯罪”,其典型的就是告诉才处理的故意犯罪行为,但结合“因侵权而犯罪”的特征,故意犯罪符合此标准还需更严格的条件限制:第一,出于侵权与犯罪之间转化的可能性,因此“因侵权而犯罪”中的故意犯罪,一般是轻微的故意犯罪行为,即可判处3年以下有期徒刑(符合缓刑和自诉的刑罚条件)的行为,这亦方便国家刑罚权为实现被害人的侵权损害赔偿做出让步。第二,行为具有较单纯的财产性,即没有或仅轻微侵犯人身、社会秩序与国家利益,被害人的司法期待在于填补损害,从而凸显“侵权责任的倾向性”。因此,如下故意犯罪可以纳入“因侵权而犯罪”的范畴:

(1)属于《刑法》分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪和第五章侵犯财产罪所规定的,对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的故意犯罪行为,但刑讯逼供罪,暴力取证罪以及挪用特定款物罪等其他还包括:虐待被监管人罪;报复陷害罪;煽动民族仇恨、民族歧视罪,出版歧视、侮辱少数民族作品罪;破坏选举罪。 涉及严重危害社会秩序和国家利益的行为;收买被拐卖的妇女、儿童罪,聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪,重婚罪,破坏军婚罪等不存在适格侵权责任的行为,不应当列入“因侵权而犯罪”的范围。

(2)《刑法》分则第五章第七节侵犯知识产权的犯罪,该类犯罪较单纯的侵犯私权性财产利益,符合“因侵权而犯罪”的条件。

(3)其他较轻微的故意犯罪行为,如生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪,损害商业信誉、商品声誉罪等。

三、刑事侵权二分论的适用根基刑事侵权同时具备“刑事”与“侵权”两种属性,因此,在法律适用上,将不得不涉及刑事法与民事法(尤其是侵权责任法和民事诉讼法)之协调;在责任领域,则不得不兼顾“侵权救济”与“报应预防”,这是刑事侵权有别于单纯的刑事犯罪与民事侵权的本质所在。

《侵权责任法》的通过,带来强势的侵权救济、损害填补的思想,并巩固了刑民责任的重合关系;《刑法修正案(八)》推动了刑罚轻缓化,以实现对弱者的人权保障[7],凸显刑法之民生品格[8];《人民法院量刑指导意见(试行)》将“积极退赃、退赔”、“积极赔偿被害人”、“取得被害人谅解”等酌定情节法定化,强化了侵权责任对刑事责任的减轻化解功能。这一系列立法组合拳,以务实的态度推动侵权责任救济与刑事责任裁量的互动,这正是刑事侵权二分论的产生的背景,而刑民责任的务实互动,则无法避免公平、效率、自由、秩序等法的价值追问。

(一)刑事侵权二分论的法律基础

刑事司法实践为更好地实现诉讼任务,早有暗合刑民责任关系二分论之举措;理论界也在谨慎地权衡刑民责任的界限,以谦抑刑法而保障人权。这不仅是由于纠纷解决之惯性,更源于法律设计之推动。

1. 刑事侵权二分论的实体法基础

将刑事侵权分为“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”,在实体法上不但于法有据,而且于理有据。可以说,“因侵权而犯罪”是我国《刑法》条文与理论共同承认的结果,其判断标准需结合刑法理论来共同认定。

首先,从犯罪构成上看,存在规定侵权责任为构成要件核心要素的《刑法》条文。例如,《刑法》第133条之交通肇事罪,可归纳为:违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。可用公式表达为:交通肇事罪=交通肇事+严重后果。即,交通肇事罪就是交通肇事侵权的严重形态。《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条据此设计犯罪构成,其饱受诟病的第3项——造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在30万元以上的构成交通肇事罪——更是将侵权责任救济情况作为犯罪构成要件的核心要素的明证。刑法理论也赋予某些犯罪行为以侵权责任为构成要件要素,如故意轻伤害,虽条文指示故意伤害罪有未遂形态,但故意轻伤害不存在未遂已成共识,即故意轻伤害须以“轻伤害”的侵权结果为构成要件要素,除此之外均不构成故意(轻)伤害罪(包括未遂)。之所以如此,也在于故意轻伤害与侵害人身的民事不法界限模糊,容易超越与回转。

其次,在责任负担上,实体法承认“侵权责任”对“刑事责任”的积极影响。《刑法》第36条规定赔偿经济损失与民事优先原则;《侵权责任法》第4条规定责任重合与侵权责任优先原则,为刑民责任互动提供基础。《刑法》第13、37、61条规定:“(行为)情节轻微危害不大的,不认为是犯罪”,“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免除刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失……”,“对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处”,行为因社会危害程度的降低和消除可不再被评价为犯罪,为侵权责任救济阻却或减轻刑事责任提供大范围的裁量空间,也客观承认行为是由于侵权责任救济不周而导致犯罪,“作为民事事件,即使可以承认损害赔偿请求,作为刑事事件也存在着否认犯罪成立之情形,原因即在于此”[9]。

再者,刑法通过设置亲告罪赋予了当事人解决纠纷方式的选择权。相较于刑事责任严格的必然性和专属性,侵权责任可以通过合意协商、自愿放弃等多样方式来解决或消除,因此,双方当事人因合法协商达成的谅解协议,或被害人基于情感等因素要求谅解犯罪人的,刑事追诉活动在适当范围内予以尊重,是合乎情、理、法的。刑法设置了虐待罪、侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、侵占罪五个亲告罪,就是期待被告人积极弥补过错以换取自诉人的宽宥,从而避免追究刑事责任,以达到司法和谐的目的。

2. 刑事侵权二分论的程序法基础

首先,1997年的《刑事诉讼法》第15、142、170、172条,在程序上配合刑民责任的互动,并承认有效的侵权责任救济可阻却刑事责任的负担。根据第142条的规定,对于犯罪情节轻微,依照《刑法》规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。因此,对于积极救济侵权责任而降低行为危害程度的,人民检察院可以根据犯罪情节轻微,对本已完全符合犯罪构成的行为,作出相对不起诉决定,甚至亦可以依据第15条判定其为法定不起诉。根据第170、172条,除了告诉才处理的案件,被害人有证据证明的轻微刑事案件等其他相关案件也可以提起刑事自诉;人民法院对自诉案件,可以进行调解;自诉人在宣告判决前,可以同被告人自行和解或者撤回自诉。调解与和解的良性结果,就是被告人得到自诉人的宽宥,而其中绝大多数必须是被告人做出有效的侵权救济,如积极赔偿、道歉等等。侵权责任承担通过诉讼程序阻却了符合犯罪构成的行为不被追究刑事责任,是“因侵权而犯罪”的责任发展以及解决方式在诉讼程序上的典型表现。除此之外,《日本刑事诉讼法》中以被害人赔偿等事后的情况为考虑的保留型的缓起诉制度和《德国刑事诉讼法》第153条a款第1项规定的检察官对轻罪可以暂不提起公诉,并指令期间为恢复因犯罪而引起的损害而应为一定之履行等规定,均是在一定程度上允许侵权责任对刑事责任的阻却。另外,《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第4、5条也认为,被告人已经赔偿被害人物质损失的,以及被追缴和退赔情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑,更为刑民互动提供宽阔的程序空间。

其次,《民事诉讼法》对刑事侵权案件的影响不容忽视,如第93条规定:申请人在人民法院采取保全措施后15日内不起诉的,人民法院应当解除财产保全。这为刑事侵权传统的“先刑后民”模式在法律上打开了缺口——被害人方面基于“诉前财产保全”制度,在刑事诉讼程序展开之前率先提起民事诉讼,让许多刑事侵权案件不得不以“先民后刑”、“民刑并进”的模式推进;不仅如此,《人民法院量刑指导意见(试行)》(以下简称《量刑指导意见》)确定的“退赃、退赔”、“赔偿被害人经济损失”、“取得被害人或其家属谅解” 《人民法院量刑指导意见(试行)》规定了常见量刑情节的适用:……8.对于退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下。 9.对于积极赔偿被害人经济损失的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力等情况,可以减少基准刑的30%以下。 10.对于取得被害人或其家属谅解的,综合考虑犯罪的性质、罪行轻重、谅解的原因以及认罪悔罪的程度等情况,可以减少基准刑的20%以下。 客观上要求大量运用民事诉讼中的和解、调解手段来处置刑事侵权中的民事纠纷。相当多数的“因侵权而犯罪”案件的民事部分在刑事部分提起诉讼前,就已经解决完毕,而刑事部分更是得到顺利的开展,多数案件适用简易程序,被告人得以“积极赔偿被害人经济损失”、“取得被害人或其家属谅解”从轻情节,获得从轻、免除处罚,甚至由于被害人方面的求情而被免予起诉,充分体现“侵权责任救济”对“刑事责任裁量”的强势影响。实际上,民事诉讼法律的设计以及民事纠纷解决的程序惯例,为“侵权而犯罪”可以按照刑民责任发展之规律——“先民后刑”的方式来处理刑、民责任,提供了程序平台。

最后,《刑事诉讼法修正案(草案)》肯定了刑事和解制度在部分公诉案件中的运用 参见:《刑事诉讼法修正案(草案)》第274条第1款:对于下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人自愿真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解的,双方当事人可以达成和解协议。第276条:对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处理。 ,也将从程序上保障侵权责任与刑事责任的互补与转化。严格追究过失犯罪、亲告罪以及侵犯知识产权罪等轻微犯罪之被告人的刑事责任,而无法实现侵权责任救济,反而有悖被害人的司法情感,因为当事人之间并无不能化解的仇恨,甚至有恢复亲情、友情,维系和睦,构建彼此之诚信的愿望。刑事和解就是在犯罪后,经由调停人,使加害者和被害者直接相谈、协商,解决纠纷冲突,其目的是恢复加害人和被害者的和睦关系,并使罪犯改过自新,复归社会[10]。与国外不同的是,我国的刑事和解在当事人之间进行,尤其突出对被害人的赔偿与救济。

除了惩罚性赔偿外,赔偿的理论功能虽为损害填补,但在实践中却有不亚于刑罚的报应与预防效果,《侵权责任法》第1条明确自身的任务之一是“预防并制裁侵权行为”,即侵权责任“同样具备报应与预防之功能”[11] 。“如果私人惩罚能够比公共惩罚更方便地对一种有害行为进行社会控制,那么将这种有害行为划归私人控制领域就可以节约社会控制总成本”[12] ,让“民事制裁与刑事制裁在同一法律体系下共同发挥控制社会手段的机能”[13],未尝不可。既然刑罚可以根据刑事政策与犯罪预防的需要,在报应主义与预防主义之间有所侧重,那么刑事侵权的责任为什么就不能根据刑民责任关系与社会需要的不同,在侵权责任与刑事责任之间进行选择呢?

(二)刑事侵权二分论的价值取向

公平、正义、利益、自由、效率、秩序等均被认为是法的价值。彼得·斯坦和约翰·香德认为,秩序、公平和个人自由是西方法律制度的三大基本价值[14]。正义与公平互为代名词,罗尔斯认为,正义是社会制度的首要价值[15]。

1. 共同追求公平正义价值

解决刑事侵权案件,必然遵循“刑法和民法”内在共同的价值取向。刑法是公法,关注刑法规范法益之保护,价值目标是实现正义的公平,实现社会保护和人权保障的双重机能。因此,刑事责任总是从国家和社会整体之角度,主要考虑的是如何对犯罪行为进行惩罚,从而实现一般预防与特殊预防之目的;民法是私法,关注对私权的保护,其价值目标是在平等主体之间实现互利的公平。因此,民事责任更多地站在当事人意思自治、平等诚信的立场,主要考虑的是如何将客观损害填平[16]。补偿与恢复原状就是民事责任的最主要的救济方式。

毫无疑问,追求案件结果的公平正义是所有人的期待,而人们通过何种途径获得这种结果以及是否具有平等的权利却会有不同的回答。刑事侵权的实践表明,许多犯罪不外是侵权行为的严重形态,普通的侵权责任,民事法律尚且殚精竭虑地保护,而刑事法律却推诿甚至漠视侵权责任,譬如刑事责任追究中不予考虑精神损害赔偿,这是不符合公平正义的基本内涵的。

那么,在刑民责任共存的刑事侵权场合,刑罚与赔偿是否可相互取代?对此问题,克雷斯蒂安·冯·巴尔教授认为,“刑罚与赔偿是不可相互取代的。但是,在刑法仅规定了刑罚,同时侵权行为法却规定了赔偿的时候,情况则不一样。这两种规则都有例外。”[1]857

因此,刑事侵权公平正义的实现,不能仅以刑法的顺利施行为本位思考,更不能单以追究刑事责任的矫正正义为惟一考量,而是应该在处置刑事侵权案件过程中,公平地适用侵权责任法,维护侵权责任法之权威,兼顾刑事制裁与责任救济的分配比例,实现侵权责任救济与刑事责任负担的合目的性——制裁犯罪人并最大程度地救济被害人。

“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”之二分法立足于司法实践的现实,强调分析侵权责任在犯罪构成中的不同地位,并以此衡量刑民责任互动的空间,寻找良性互动的合理节点,以促进刑事侵权在刑民责任互动过程中的司法公平,从而实现刑民责任分配比例的个别化。具体而言:对于“因侵权而犯罪”可以适当扩大刑民责任互动的空间,谦抑刑法而救济被害人,以满足当事人司法情感,降低司法损耗;而对于“因犯罪而侵权”的刑民互动,应当持谨慎态度,充分保证国家、社会、个人的安全观感与需求。故区别对待刑事侵权,是实现刑事侵权司法公平正义的首要前提。

2. 共同追求社会秩序价值

“与法律永相伴随的基本价值,便是社会秩序。”[14]29张文显教授认为,法要建立社会生活秩序,以这种秩序为人身安全提供保障,使社会成员不至于把精力消耗在自卫和自救上;为社会成员规定明确的权利和义务以及权利的界限和义务的边际,并以强力保障其实现之;用文明的诉讼程序取代野蛮的暴力复仇,使争端以和平的方式得以解决[17]。周旺生教授认为,法律秩序价值首先体现为它可以为人类社会提供抑制社会冲突而使社会处于和平状态的有效手段;也体现在可以使日常的、大众的社会生活处于稳定的、安全的、安宁的状态[18]。对此笔者深以为然,刑民责任关系二分论正是暗合秩序价值的要求,即和平促进功能与安全保障功能。

首先,就促进和平功能而言,这是刑事侵权二分法最大的理论优势,即缓和刑事责任与民事责任的冲突。难怪我国有学者认为,“所谓的民事违法与刑事犯罪的界限,基本上是一个假命题……二者之间不是界限问题,基本上是特别与普通的关系问题。”[19]而刑事和解在立法中得到肯定,回应了纠纷解决可以多元化方式进行的命题。因此,刑事侵权不外就是民事侵权的特殊形态,无论是“因侵权而犯罪”还是“因犯罪而侵权”,都凸显了对侵权责任的强调,将侵权责任“损害填补”的理念作为刑事侵权司法实践的思维方式之一,努力保障被告人权利的同时,不忽视被害人的权益。

其次,就安全保障功能而言,这是刑事侵权二分法考虑的首要问题,其合理性的着眼点在于,侵权责任“损害填补”与“制裁遏制”功能同刑事责任“报应预防”与“安抚慰藉”功能可以互补。但刑民责任的互动给人们带来秩序安全上的担忧,“如果以已经承担民事赔偿责任为理由,放弃对行为人刑事责任的追究,以民事责任的承担替代刑事责任的承担,则严重背离了刑事责任承担必然性的基本要求,从而‘有罪不罚,使行为人应当承担的刑事责任成为一种或然的、随意的、可规避的‘责任,则不啻于对犯罪的放纵,不仅无法实现刑法的任务,同时也将动摇法律的权威,使之失却应有的严肃性。”[20]我们必须肯定,无论是何种主体何种方式的侵权责任救济,均不影响犯罪的本质,即,“行为社会危害性”的减轻,说明这在刑事责任的理论上并无不当之处,因此,关于刑、民事责任互动的担忧就集中于犯罪人的“人身危险性”上。而我们将刑事侵权区分为“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”,恰恰彰显出人身危险性的差异。 这可以从因果关系的角度进行分析。“因侵权而犯罪”表达的是一种因果关系的或然性,即,侵权行为可能会导致犯罪行为;“因犯罪而侵权”表达的是一种因果关系的必然性:犯罪行为必然会带来权利的损害(无被害人的案件除外)。前者的行为人比起后者来说,主观恶性,人身危险性都比较低,因此,仇恨的感情和复仇的愿望比起“因犯罪而侵权”就减弱很多。这是对社会大众的安全观感的科学指引。

区别对待“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”的刑民责任,可以用最低成本实现最高的秩序价值。

四、刑事侵权二分论的实践分析

笔者在论证了刑事侵权二分论的理论基础之后,将把目光定位于在司法实践中,针对此分类而对刑事侵权案件进行二元分流,即根据责任重心的不同,分化出“因侵权而犯罪”与“因犯罪而侵权”,实现刑民责任特殊化与个别化,促进刑事司法的公平、效率、自由与秩序的多重价值实现。

(一)刑事侵权案件的二元分流

刑事侵权案件分流的节点在于“和解(调解)”,由于刑事侵权之刑、民责任互为背景和影响,故容易实现刑事和解。但对于刑事和解,冈特·施特拉腾韦特教授与洛塔尔·库伦教授认为“只有满足了特定条件才能进入这个程序,比如,特别严重的犯罪不可能适用这个机制,而有的受害人拒绝接受这种和解,侵犯了公共利益的犯罪则可能找不到具体的受害人”[21],国内有学者认为,“从充分发挥刑事和解积极作用的角度考虑,不宜单纯以案件或者刑罚为标准界定刑事和解的范围”[22]。因此,刑事和解的适用标准一直是理论和实践中的争议焦点,二分论可以提供有利的依据;但二分论对刑事侵权的分流不仅仅在于审前与审中的刑事和解,还在于审后刑民责任的执行上。

1. 案件的审前分流

刑事侵权案件的审前分流,可以节省司法资源,并及时保障被害人的利益,其可行之首要在于为“因侵权而犯罪”案件设置审前调解(和解)程序。“因侵权而犯罪”双方当事人之间没有不可化解的仇恨,侵权责任是当事人的司法期待,亦是案件的主要矛盾,受民事纠纷解决习惯的驱动,凸显侵权化倾向,有着刑事和解的天然性;“因侵权而犯罪”的责任观念亦为刑、民责任的互动提供和平的理论环境和科学的思维指引。宋英辉教授认为刑事和解可以促进审前分流,而其中过失致人死亡、故意毁坏财物、挪用资金、交通肇事、故意轻伤害案件的和解率最高[22]24。陈瑞华教授在通过对北京地区检察机关受理的轻伤害案件的刑事和解情况调研发现,刑事和解在全部轻伤害案件中的适用率为14.5%,其绝大多数得以被移送公安机关撤销案件[23]。笔者对2009-2011年福建漳州市地区基层法院审结的1035起交通肇事罪案件的调研亦发现,有91%的案件以调解或和解方式结案,其中将近34%的案件在审前达成谅解协议。该数据为笔者参与的《侵权责任法与企业司法保护之研究》课题的调研分析数据。 作为交通事故的交通肇事罪有前置调解的惯例,《道路交通安全法》第74条规定,“对交通事故损害赔偿的争议,当事人可以请求公安机关交通管理部门调解,也可以直接向人民法院提起民事诉讼”。另外,“诉讼前财产保全制度”也会将案件引向刑事诉讼的审前调解,实践中更有道路交通调解委员会、村民调解委员会等多元机构或团体介入交通事故的审前调解,收效甚好。除此之外,也早有实务工作者提出为自诉案件设置审前调解程序,因为只要事实清楚,引导当事人理性地对待案件处理的结果与其实际利益的关系,绝大多数案件可以通过调解解决[24]。

因此,对“因侵权而犯罪”案件设置审前调解(和解)程序是对刑事侵权刑民责任关系科学分析的合理结果,也是源于对个别“因侵权而犯罪”行为实践的经验推广。对于审前调解程序,其设置可以是刚性的,如劳动纠纷的处置模式;也可以柔性适用,由司法机关与调解组织共同参与审前的调解,以达到调解之目的,从而降低司法成本,及时保障被害人利益。另外,审前分流的情况还可以涉及对犯罪嫌疑人的强制措施,对于是否羁押、取保候审、监视居住,均可视刑事和解的情况予以放宽或紧缩。

2. 案件的审中分流

刑事侵权案件的审中分流,其核心在于刑民互动情况对量刑情节的差异性影响。侵权责任的救济——“退赃、退赔”、“赔偿被害人经济损失”、“取得被害人或其家属谅解”——依然可有效降低行为的社会危害程度,从而让被告人得以从宽处罚,已成为刑法学界的共识和司法实践中的通常做法[25]。不管是“因侵权而犯罪”还是“因犯罪而侵权”都具备刑事和解的内推动力,但两种刑事侵权类型在刑民互动的广度和深度上有巨大差别。因此,《量刑指导意见》对“退赃、退赔”、“赔偿被害人经济损失”、“取得被害人或其家属谅解”的适用,要求充分考虑具体案件之间的差异性,即“综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力、损害结果所能弥补的程度等情况”,但目前该标准的可操作性仍需后期完善,而“二分论”在处置此问题上,有着天然的理论优势。

对于“犯罪性质”的衡量,“二分论”从责任生成的角度予以揭示,即“因侵权而犯罪”具有侵权责任倾向性;“因犯罪而侵权”具有刑事责任倾向性。因此,“因侵权而犯罪”应当以解决侵权责任为导向,具备更为广阔的刑民互动空间,即可适用的侵权救济措施更为广泛多样,量刑还可以有更大的裁量幅度,免于处罚或缓刑等司法转处措施在刑事和解的背景下可以被大胆地适用。同时,在刑民责任互动上,应充分评估“因侵权而犯罪”在刑事和解上的优势:当事人之间无重大仇恨、当事人之间的人际关系、双方当事人(家属)对解决民事责任的强大动力、以及被告人较轻的人身危险性等诸多情况,并予以利用。对于“赔偿数额”、“赔偿能力”、“损害结果所能弥补的程度”的判断,法院予以监督的同时应尊重当事人尤其是被害人的选择。但“因犯罪而侵权”则相反,案件应以刑事责任为重心,在强调报应与预防的前提下兼顾被害人的利益,因此不能过宽地适用量刑幅度,从而弱化刑事责任报应与预防的功能。

3. 案件的审后分流

笔者赞成“相对于刑事责任的专属性,侵权责任有着分担损失的功能”[26]的观点,同时也认为,侵权责任与刑事责任之间可以有良性的互动,甚至在一定程度上可以实现功能转化,而这种转化不应仅仅拘束于审判之前与审判之中,还应该影响到审判之后的执行阶段。换言之,民事责任对刑事责任的影响,不应当而且也不会随着刑事诉讼的结束而终止,刑事侵权案件的审后分流则体现于侵权责任与刑罚执行制度的接轨,即将侵权救济与缓刑、减刑和假释结合起来,侵权救济不但应该考虑量刑,还应作为使用缓刑、减刑、假释的条件、考察内容和撤销缓刑、假释的条件之一,从而建立侵权救济与刑事责任的长期联系,随时发挥侵权救济的激励功能,使得犯罪人(以及家属)能随时关注对被害人的损害填补[27]。

在我国司法实践中,侵权责任救济与缓刑在裁量阶段已有广泛的接轨,尤其在过失犯罪或轻微的刑事案件中。但在刑罚的执行阶段,如缓刑考验、减刑、假释等方面,两者的联系则相对薄弱,也没有任何法律将两方面因素进行结合,犯罪人在没有完全赔偿被害人的情况下得到假释或减刑,会导致被害人家属极为不满。从《刑法》第78条与第81条规定看,减刑、假释的条件均有“接受教育改造,确有悔改表现”,但如果不履行刑事附带民事诉讼判决确定的义务,其难说是接受教育改造或确有悔改表现。相反,犯罪人在服刑期间,积极对被害人的损害进行填补或救济,与审判阶段的救济有着同样的刑事责任影响意义,何况犯罪人的经济条件乃至其家人对侵权救济意义的认知也是随着时间的推移而改善或改观。例如:当犯罪人的家庭条件改善,或者说其亲友在认识到犯罪人服刑的艰辛以及被害人家庭的凄惨,均会对侵权救济态度产生影响,由原初的消极或无力,转为积极或有力,重新实现对被害人损害的救济。因此,《量刑指导意见》中“退赃、退赔”、“赔偿被害人损失”、“取得被害人或其家属的谅解”应当可以作为刑罚执行期间,缓刑考验、减刑、假释的有力参考。“因侵权而犯罪”行为的责任性质不会因为诉讼的终结而改变,以侵权责任救济阻却或影响刑事责任的惯性在刑罚执行阶段依旧,当犯罪人对被害人的民事责任予以积极赔偿,甚至取得被害人或其家属的谅解时,是否可以参照在审前与审中对被告人予以免除处罚、缓刑的方式,对符合条件的“因侵权而犯罪”的犯罪人相较于“因犯罪而侵权”的犯罪人予以更大幅度的减刑乃至假释呢?这显然是可行的。而缓刑方面,对未完全履行民事责任但符合“积极赔偿被害人”、“取得被害人谅解”的被告人,如分期付款、预先提存赔偿款的,是否可以适当延长缓刑的考验期,并以民事责任的履行情况作为其缓刑考验的参照因素,对于不积极履行民事责任的,征求被害人方面的意见予以撤销缓刑,重新执行刑罚?

(二)侵权责任与刑事责任的良性互动

如何实现刑事责任与民事责任的衔接与协调,已成为刑法学者与民法学者面临的共同课题。

1. 侵权责任与刑事责任的内容接轨

我国台湾地区有学者认为:“在司法实践中,刑事责任与民事责任不仅只是重叠,某种程度上甚至有相互转换的可能,主要体现在刑罚与损害赔偿的关系上。”[28] 但刑事侵权之民事责任的内容不仅是“刑事损害赔偿”,而是一种体系化的责任救济制度,应该有更为灵活的实现方式。《量刑指导意见》鼓励对被害人的救济,正与《侵权责任法》的救济精神和手段相吻合,将“取得被害人及其家属的谅解”作为与“积极退赃、退赔”、“积极赔偿被害人”并重的量刑情节,说明刑事侵权的责任救济已经不再仅是冷冰冰的金钱交付,而是有着多元的救济途径和需求。再看《刑法》第37条的非刑罚处置措施——具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失等,《侵权责任法》第15条也与之明显的趋同:“承担侵权责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)赔偿损失;(七)赔礼道歉;(八)消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。”

刑事侵权的侵权责任还应当同样具有责任分担机能,以保障被害人的合法权益。例如,《侵权责任法》第34、35条要求,用人单位、劳务派遣单位、用工单位,以及个人劳务关系的雇主,对单位职工或雇员因职务行为致人损害的,由单位或雇主承担侵权责任或补充责任。《侵权责任法》第36条规定的网络侵权责任、第37条规定的违反安全保障义务的侵权责任等,虽也具有责任分担职能,但该种间接侵权和犯罪的内在联系过于疏远,故不在论述之列。 对此侵权法理论有“收益与风险一致说”、“手臂延长说”、“雇主和雇员整体说”,来解释雇主(单位)与雇员的侵权责任连带性。再看一些保险法中的规定,保险已成为侵权责任承担中不可或缺的部分,保险公司是分担刑事侵权民事责任的重要主体,这在交通肇事罪中体现明显。此外,《侵权责任法》允许当事人对赔偿的支付方式进行协商——一次性支付或分期支付,这些均为保护刑事侵权被害人的合法权益提供了法律支撑,并大大灵活了刑民互动的方式。尤其值得关注的是,精神损害赔偿亦是刑事侵权责任的重要内容,和谐解决“因侵权而犯罪”的民事责任,迫切需要精神损害赔偿制度的援手[28],确立刑事侵权的精神损害赔偿制度才能实现侵权责任与刑事责任的全面接轨。

2. 侵权责任与刑事责任的功能互补

侵权责任与刑事责任接轨的难点,在于协调侵权责任分担损失的功能与刑事责任专属性之间的矛盾——犯罪人之外的个体承担侵权责任,降低乃至阻却犯罪人的刑事责任,是否会弱化刑事责任的“报应与预防功能”呢?矛盾是可以化解的,其首要在于落实侵权责任与刑事责任的功能互补。因为赔偿就制止严重之罪恶而言是必要的,制止轻微之罪恶则更为必要,仅有刑罚不足以实现该目的[29]。毋庸讳言,赔偿是犯罪人迈出改造的第一步,是一个诚实的人能够做的事情,是一种理想的解决方法[30],因此,赔偿在刑事司法中的报应与预防功能不可磨灭。

理论与实践中,对于雇主(单位)的责任分担问题也颇有争议,其实质也是质疑“破坏刑事责任的专属性”。根据《侵权责任法》的要求,必须是“因执行工作任务造成他人损害”和“因劳务造成他人损害的”,显然包含了“因业务过失而犯罪、因执行雇主(单位)违法(犯罪)的故意而犯罪”两种可能。我们认为,雇主(单位)与雇员作为整体,雇主侵权责任与雇员刑事责任之间的互动,不会破坏刑事责任的专属性。首先,对于因业务过失而犯罪,属于“因侵权而犯罪”的类型,侵权责任救济具有犯罪构成阶段的前置性意义,而且过失犯罪行为人的人身危险性较为轻微,适当的侵权责任而不需过分严厉的刑事责任即可达到制裁和预防目的,故刑事责任可以附条件发生,在雇主(单位)责任之外仍保持对雇员适度的侵权责任负担或轻缓的刑事责任予以配合,共同实现制裁与遏制功能。对于因执行雇主(单位)违法(犯罪)故意而刑事侵权的,更加突出了雇主(单位)违法故意的责难程度,须着重追究雇主(单位)的侵权责任,应当予以追究刑事责任的决不姑息。此时,因执行雇主违法故意而刑事侵权,也属于典型的“因犯罪而侵权”。

再看“保险公司的责任分担”问题,依然存在“功能置换的限度”的追问。正如王泽鉴先生点评:侵权责任以保险方式予以分散,个人责任实质上不存在;一则否定了侵权责任法预防损害发生的功能,二则更加强调侵权责任法填补损害的功能[31],对此,祖国大陆有学者也同样认为,如果完全由保险公司分担责任,“将无法发挥侵权责任法对不法行为的制裁、遏制及教育等等功能”[32]。因此,在具体的刑事司法中,即使保险责任可以完全替代其侵权责任,但该侵权责任也不能完全置换其刑事责任,纵然“因侵权而犯罪”,也要对犯罪人在保险责任之外仍保持适度的侵权责任或刑事责任相配合,以实现共同制裁与遏制功能。

不可否认,刑事侵权精神损害赔偿制度的建立,将提升侵权责任的惩罚效果,亦提供更多元化的救济内容与手段,更增加纵深运用的空间,弥补当侵权责任救济降低了刑事责任承担程度时所导致的报应与预防功能的减弱。

总之,刑事侵权中的刑事责任与侵权责任在互异的基础上相互衔接与互补,这是法律协调统一的必然要求,也是当前“宽严相济”刑事政策、和谐司法所期待的良性结果。无论是“因侵权而犯罪”还是“因犯罪而侵权”,虽然它们的内在因果关联有所不同,责任的性质倾向有些差异,但刑事责任与民事责任是交融在一起的,两者虽不能完全互相取代,却可以有所偏重,这就是一种功能上的互补。ML

参考文献:

[1]克雷斯蒂安·冯·巴尔. 欧洲比较侵权行为法[M]. 张新宝,译.台北:元照出版公司,2002:851-862.

[2]罗欣. 亲告罪原论——以刑事一体化为视角[M]. 北京:中国检察出版社,2008: 58.

[3]刘仁文. 刑事一体化下的经济分析[M]. 北京:中国人民公安大学出版社,2007:217.

[4]人民法院报.张军在全国法院贯彻《刑法修正案(八)》研讨班上强调:坚持宽严相济 促进矛盾化解 维护和谐稳定[EB/OL].(2011-06-13)[2012-04-25]. http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2011-06/13/content_28625.htm.

[5]杨忠民. 刑事责任与民事责任不可转换——对一项司法解释的质疑[J].法学研究,2002, (4) :131-137.

[6]陈光中. 刑事诉讼法[M]. 北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2009:233.

[7]刘艳红. 刑罚轻缓、人权保障与《刑法修正案(八)》——以相关国际公约为蓝本的分析[J]. 法学家,2011,(3):36-50.

[8]张勇. 民生刑法的品格: 兼评《刑法修正案(八)》[J]. 河北法学,2011,(6):70-77.

[9]高桥则夫. 规范论和刑法解释论[M]. 戴波,李世阳,译 北京:中国人民大学出版社,2011:21.

[10]刘凌梅. 西方国家刑事和解理论与实践介评[J]. 现代法学,2001,(1):152-154.

[11]李兰英. 契约精神与民刑冲突的法律适用———兼评《保险法》第54条与《刑法》第198条规定之冲突[J]. 政法论坛,2006,(6):165-172.

[12]桑本谦. 私人之间的监控与惩罚[M]. 济南:山东人民出版社,2005:9.

[13]于改之. 刑民分界论[M]. 北京:中国人民公安大学出版社,2007:89.

[14]Peter Stein , John Shand. Legal Values in Western Society[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press,1984:1.

[15]John Rawls. The Theory of Justice[M]. Cambridge: Harvard University Press,1971:3.

[16] 陈灿平. 刑民实体法关系初探[M]. 北京:法律出版社,2009:91.

[17] 张文显. 法哲学范畴研究[M]. 北京:中国政法大学出版社,2001:197-201.

[18] 周旺生. 论法律的秩序价值[J]. 法学家,2003,(5):33-40.

[19] 张明楷. 《刑法》分则解释原理[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011:240-241.

[20] 杨忠民. 刑事责任与民事责任不可转换——对一项司法解释的质疑[J]. 法学研究,2002, (4) : 131-137.

[21] 冈特·施特拉腾韦特,洛塔尔·库伦. 刑法总论I——犯罪论[M]. 杨萌,译. 北京:法律出版社,2006:16.

[22] 宋英辉. 刑事和解实证研究[M]. 北京:北京大学出版社,2011:24.

[23] 陈瑞华. 刑事诉讼的中国模式[M]. 北京:法律出版社,2010:19.

[24] 毛国芳. 论创设自诉前置调解程序[J]. 政治与法律,2004,(1):125-129.

[25] 熊选国, 最高人民法院量刑规范化改革项目组.《人民法院量刑指导意见》与“两高三部”《关于规范量刑程序若干问题意见》理解与适用[M]. 北京:法律出版社,2010:155-166.

[26] Kenneth W. Simons. The Crime/Tort Distinction: Legal Doctrine and Normative Perspectives[J].Widener Law Journal, 2008,(17):726.

[27] 刘东根. 刑事损害赔偿研究[M]. 北京:中国法制出版社,2005:135.

[28] 王泽鉴. 损害赔偿法之目的:损害填补、损害预防、惩罚制裁[J].月旦法学杂志,2005,(8):207-219.

[29] 姚毅奇,蒋凌申. 因侵权而犯罪:刑事侵权精神损害赔偿新解——兼议侵权责任法与刑事法的协调[G]//万鄂湘.探索社会主义司法规律与完善民商事法律制度研究.北京:人民法院出版社,2011:1142-1150.

[30] Jeremy Bentham.Theory of Legislation[M]. Boston: Weeks. Jordan Company, 1840:52.

[31] Belinda Rodgers McCarthy, Bernard J. McCarthy Jr. Community-Based Correction, Monterey[M]. California: Books/Cole Publishing Company, 1984:131.

[32] 王泽鉴. 民法学说与判例研究(第2册)[M]. 北京:中国政法大学出版社,1998:164-165.

[33] 张新宝. 侵权责任法原理[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005:134.

On Crime Coming from Tort and Tort Caused by Crime

LI Lan瞴ing,JIANG Ling瞫hen

(Law School of Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract:Criminal wrong doing composes of both criminal as well as tortious liability. For the difference of evolution process, interactive way and effects, criminal wrong doing can divided into “crime coming from tort” and “tort caused by crime”, a dichotomy of criminal wrong doing. Crime coming from tort tends to be of the color of tort liability while tort caused by crime of the color of criminal liability. So we should take into account both tort law and criminal law when judging and weighing the defendants criminal responsibility. Dichotomy of criminal wrong doing has got a solid legal foundation and accords with values of law. Where criminal liability and civil liability penetrate into and functionally complement with each other, anticipatory values and social benefits might be ultimately maximized.

Key Words: criminal wrong doing; crime coming from tort; tort caused by crime; interaction of criminal liability and civil liability