生产性服务业与制造业的协同发展机制研究

詹宇铎,韩广华,董 明

(1.上海交通大学中美物流研究院,上海200030;2.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052)

20世纪80年代,随着经济全球化浪潮的逐步深入,三大产业呈现出了新的发展趋势,尤其是第二、第三产业之间出现了融合的迹象.以跨国公司为代表,原本一体化于企业内部的研发、生产和营销等重要部门按照比较利益原则开始逐步分离,并出现了“外包”或“业务剥离”现象,这一趋势催生了生产性服务业的兴起.对于生产性服务业的定义,学界还没有统一的表述,不同学者对生产性服务业的概念设定是基于研究视角的.例如,产出视角1-2,刘志彪[1],服务对象视角,服务类型的角度,服务对象和服务类型角度[3-6],从服务活动的角度进行界定[7-8].但大多数研究者对于生产性服务业的本质有着共同的观点:1)生产性服务业是一种中间需求性服务业(与最终需求相对应),为其他产品或服务生产的投入发挥着中间功能的作用,生产性服务是生产导向的活动.2)一般都具有专业性和知识性特征.我们将生产性服务业的含义设定为:运用专业技术知识直接服务于制造过程并保证其正常高效运作的非终端消费性的辅助业务.

1 生产性服务业与制造业协同发展现状

1.1 协同发展机制尚不完善

我国相当一部分的制造企业尚未真正实现内部服务的市场化,继续遵循着“大而全,小而全”的发展模式.这样的发展模式,从企业经营角度来说,不利于企业集中资源进行核心业务的拓展与开发,甚至被非核心业务拖累了整体的业绩提升;而从产业链角度来说,这也不利于提高各部门专业化程度,无法有效提高企业的生产效率[9].

这一现象主要由两方面原因造成.首先这些制造企业观念相对落后,认为来源于企业内部的服务的品质和效率更好,将这些非核心业务部门外包或剥离后,不仅增加了企业的运营环节,还造成了企业在一定程度上对外部的依赖性.其次,国内相对滞后的服务业市场也是造成这一现象的客观原因.我国服务业市场起步较晚,而与生产制造行业紧密关联的生产性服务业更是在近几年才受到重视,部分有需求的制造企业在向市场求助的时候,往往因为市场提供的服务不适应企业需求或价格过高而难以得到有效的支持.以上两个原因造成了目前生产性服务业与制造业发展不协调.一方面,制造业对生产性服务业的需求不足,使得生产性服务业的投入和关注远远不够,发展受到限制.另一方面,得不到良好发展的生产性服务业不能满足制造业的要求,使得制造业更偏向于完善企业内部的服务部门职能以提高服务品质和效率,从而形成一个“怪圈”.

1.2 不同地区间发展水平差异较大

生产性服务业和制造业的协同发展在地区间呈现较大差异的原因,除了地区间的经济基础、地理位置等因素的影响之外,更为重要的是生产性服务业对制造业的协同定位效应.所谓协同定位效应指的是,作为制造业的中间投入品,生产性服务业与制造业在地理位置上具有协同定位的特征[10],即他们在地理位置上相互靠近.一方面,制造企业为了降低成本及控制分散经营的风险,选址往往会选择靠近顾客群体的地方;另一方面,为了能更有效的获得服务供应,制造企业也趋向于选择距离较近的服务供应商.相同的,服务供应商的分布也体现了这一趋势,为了更便捷地取得制造企业的中间投入产品并获得更高的效益,它们的区位分布会向制造企业靠拢,使得服务供应商有效地降低了运营成本.

2 生产性服务业与制造业的相互关系

生产性服务业作为服务业中最具活力的部门,其发展速度已超过了制造业的发展速度,在制造业增加值比重和就业比重不断下降的同时,生产性服务业部门增加值和就业比重呈现逐年上升趋势;经济越发达,这一现象越是明显.关于二者的关系,目前学界主要有四种观点[11]:1)需求论:该理论认为制造业是促使生产性服务业发展的根本动力,只有制造业发展了,生产性服务业才有了需求的来源,因此生产性服务业是作为制造业发展过程中的补充形式而存在的.2)供给论:该理论认为生产性服务业是促使制造业发展的前提,只有生产性服务业得到良好的发展,制造业才能在此基础上逐步提高生产效率,因此,生产性服务业处于相对主动的主导地位.3)互动论:该理论认为生产性服务业是相辅相成、互相促进的互补性关系.一方面,生产性服务业的发展对制造业起到了一定的促进和辅助作用;另一方面,制造业的发展为生产性服务业增加了中间投入需求,带动了生产性服务业的发展.4)融合论:随着经济全球化趋势的深入和信息化技术的发展,制造业中“外包”和“剥离”的现象逐渐普及,生产性服务业也不断涌现出新的业态,两者之间的交集越来越多,逐渐显现出融合的趋势.

以上有关生产性服务业和制造业相互关系的四种理论,虽然有所不同,或是主导与补充的关系,或是相辅相成,或是交叉融合,但它们都强调生产性服务业与制造业之间的密切关系.总的来说,制造业为生产性服务业提供了生长的土壤,而生产性服务业也为制造业的发展提供了新的动力,两者在相互促进的同时逐渐渗透交融,促使各自产业链的优化重组,并催生了一些新的业态.

3 生产性服务业与制造业的相互作用及实证研究

为了能更全面的展示生产性服务业与制造业的互动机制,我们从上海的发展定位及产业分布出发,选取了各年工业增加值、规模以上工业企业工业增加值和六大重点发展行业工业增加值,与对应统计口径的服务业增加值进行比较.由于我国生产性服务业的统计制度尚不完善,生产性服务业增加值数据较难获得,但考虑到生产性服务业在整个服务业中占较大比重,约50%~60%,故我们可将服务业增加值折算为生产性服务业增加值进行分析见表1.

表1 2001~2009年工业增加值与生产性服务业增加值数据表

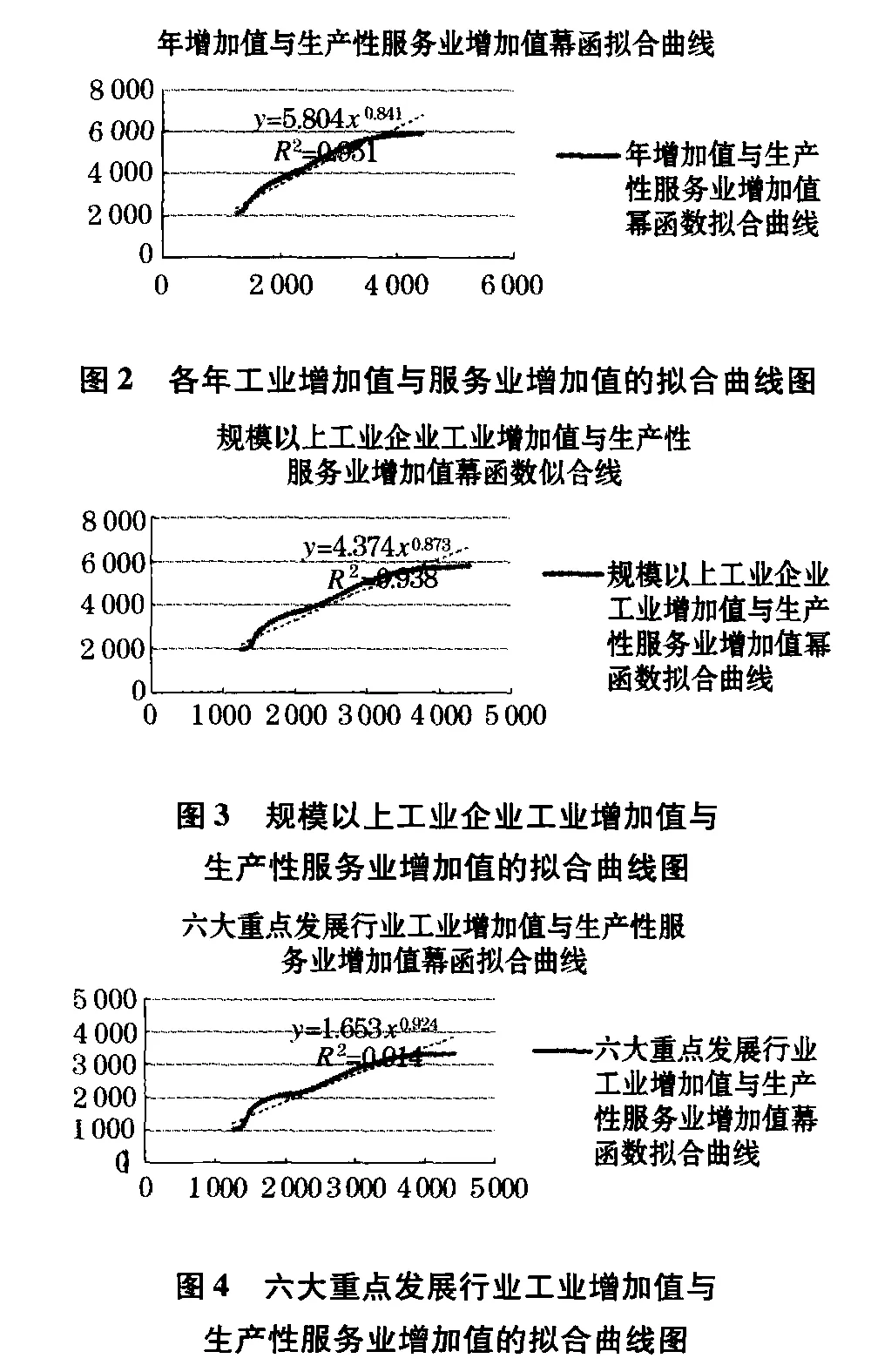

将表1中的4组数据绘制成图1,我们可以发现,3组数据的走势基本趋于一致,由此我们可初步判断,工业增加值与生产性服务业增加值具有较强的相关性.

图1 工业增加值与服务业增加值历年趋势

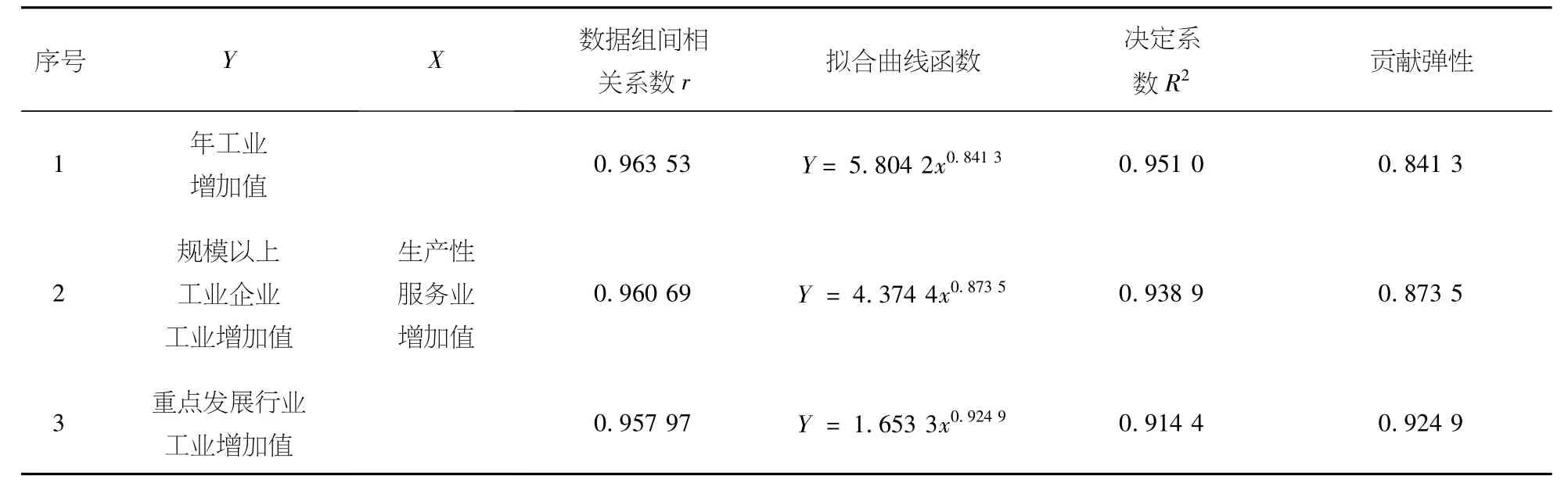

将各组数据进行回归分析后得到其拟合曲线函数(见表2).拟合曲线函数中的Y用以表示工业增加值,X表示生产性服务业增加值,则拟合曲线体现了服务业的发展对制造业的影响.另外,表达式中的决定系数R2体现生产性服务业对制造业的促进作用,且若对回归方程两边求对数可以得到生产性服务业对制造业的贡献弹性系数r,它体现了两者之间的量化关系,即生产性服务业增加值增加百分之一所能带来的工业增加值变化量,见图2~4.

表2 各年工业增加值与服务业增加值数据分析表

由以上各图表可以得到以下结论.

1)生产性服务业对工业的支撑作用是非常显著的,表2中各项较高的决定系数(R2)就是最好的证明.生产性服务的确和制造业休戚相关,它在自身发展的同时,还能带动了制造业的前进,两者之间存在相互促进、相辅相成的关系.

2)通过对拟合曲线函数方程两边同时求对数而得到的贡献弹性,很好的说明了服务业对工业发展的贡献程度.如在表2的第1组数据中贡献弹性为0.841 3,意义为上海服务业每增长一个百分点,工业则增长0.841 3%.据以往的研究[12]可知,1975~2003年上海市生产性服务对长三角所在三省的贡献弹性为0.918,其值远高于本文所得数值,这说明上海市发展生产性服务业不仅对本市的制造业起到了积极的促进和支撑作用,还带动了周边省市的发展,产生了积极的外溢效应.

3)通过对比表2中第一、二两组数据可以发现,生产性服务业对规模以上工业企业的决定系数和贡献弹性都高于对上海整体工业体系的相应数值,这充分说明,在发展服务业的过程中,生产性服务业对于规模以上工业企业的支撑作用更强,贡献程度更大.我们可以通过整合企业内部资源、业务,推进企业内部服务的市场化、社会化,实现服务的专业化,引导和推动企业进行业务流程再造,逐步将发展重点转移至技术研发、市场拓展和品牌运作等核心环节,从而维持并发挥规模型企业在地区经济中的中坚作用.

4)对比表2中的第一、三组数据可以发现,生产性服务业对六大重点发展行业的决定系数和贡献弹性都高于对上海整体工业体系的对应数值,这说明生产性服务业的逐步完善,对于实现重点行业的发展无疑是一个巨大促进.因此,为实现产业结构调整和经济结构转型,我们需进一步加强生产性服务业的建设.同时,政府方面应积极有效的推进服务市场的发展,制定相关政策和措施,引导市场资源向服务市场的投入.

4 结语

从上海的例子可以看出,生产性服务业对制造业起到了良好的促进作用,而制造业也为生产性服务业提供了生长的土壤.但是我国生产性服务业体系尚不健全,不但数量上无法满足制造业日益增长的需求,从质量上来说,参差不齐的服务水平也限制了其自身的发展,特别是一些高级生产性服务业没有得到足够的重视.随着经济全球化趋势的日益深入,亟需对传统的制造业进行转型升级.在充分认识生产性服务业与制造业相互促进关系的基础上,制造业应通过“外包”、“非核心业务剥离”等方式,培育和发展生产性服务业,获得价值链中高附加值的部分,并形成更强的核心竞争力;同时,生产性服务业获得发展的同时,应根据制造业的实际需求对其进行“反哺”,为自身的发展创造更多的机会,从而实现一个良性循环.

[1]HILL P.Tangibles.Intangibles and Services:A New Taxonomy for the Classification of Out Put[J].Canadian Journal of Economies,1999(2):32.

[2]刘志彪.论以生产性服务业为主导的现代经济增长[J].中国经济问题,2001(1):3-9.

[3]钟 韵,阎小培.我国生产性服务业与经济发展关系研究[J].人文地理,2005(3):46-51.

[4]BROWNING H C,SINGE L J.The Emergence of a Service Society[M].Spring field:National Technical Information Service,1975:23-25.

[5]程大中,陈 宪.上海生产者服务业与消费者服务业互动发展的实证研究[J].上海经济研究,2006(1):40-49.

[6]GREENFIELD H.Man Power and the growth of Producer services[M].New York:Columbia University Press,1966:102-126.

[7]MARSHALL J.Under standing the location and role of Producer services in the UK[J].Environment and planning,1987(19):575-595.

[8]陈 阳,曾 刚.生产性服务业的发展趋势研究及启示[J].兰州学刊,2007,23(3):68-69.

[9]陈保启,李为人.生产性服务业的发展与我国经济增长方式的转变[J].中国社会科学院研究生院学报,2006(6):86-90.

[10]刘志彪.发展现代生产者服务业与调整优化制造业结构[J].南京大学学报,2006(5):36-44.

[11]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.生产性服务业与制造业互动发展[J].经济学家,2006(6):35-41.

[12]高传胜,刘志彪.生产者服务与长三角制造业集聚和发展——理论、实证与潜力分析[J].上海经济研究,2005(8):35-42.