竞技乒乓球运动各阶段主导技术核心要素研究

李 冬,兰 彤

(1.沈阳体育学院研究生部,辽宁 沈阳 100102;2.沈阳体育学院运动训练学院,辽宁 沈阳 100102)

技战术分析

竞技乒乓球运动各阶段主导技术核心要素研究

李 冬1,兰 彤2

(1.沈阳体育学院研究生部,辽宁 沈阳 100102;2.沈阳体育学院运动训练学院,辽宁 沈阳 100102)

通过对竞技乒乓球运动各阶段主导技术制胜因素群中的核心要素演变进行梳理发现,各阶段主导技术呈现出从单一要素向复合要素演化的特征;“快、狠、转”作为核心要素在竞技乒乓球运动发展过程中始终占有重要地位;核心要素的数量在制胜因素中所占的比例决定着该主导技术的先进性和重要程度。

乒乓球运动;主导技术;制胜因素;核心要素;发展趋势

本研究以主导技术为视角深入剖析各阶段主导技术制胜因素群中的核心要素,通过对比找出影响竞技乒乓球运动主导技术特征演进的内在规律,对于进一步丰富竞技乒乓球专项理论,准确预测竞技乒乓球运动主导技术发展趋势,促进竞技乒乓球运动的可持续发展具有较强的理论价值。

1 乒乓球运动各阶段主导技术回顾

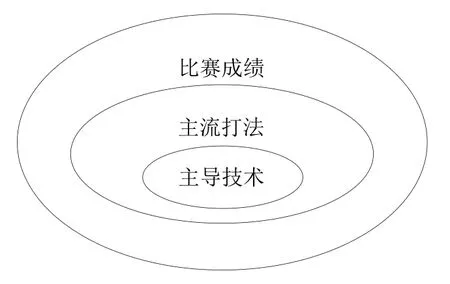

竞技乒乓球运动发展的各个阶段,会有多种不同技术相互制约及竞争。期间,总会有1~2项技术在技术群中不断发展、丰富和完善起来,形成此阶段的主导技术,其所支撑的主要打法类型也在不同时期取得了辉煌的成绩。三者关系见图1。即使用率和得分率。乒乓球主导技术在乒乓球竞技比赛中拥有着极高的使用率和得分能力,它引导、支配、决定着技术系统的发展方向和发展速度。本文按照其不同时期的竞赛成绩将主导技术划分为3个阶段。(表1)

图1 主导技术、主流打法及比赛成绩之间关系层面图

1.1 削球技术主导阶段回顾

竞技乒乓球运动发展初级阶段,器材的发展尚不完善,运动员所使用的都是木板拍,击球速度慢、旋转性也不强。因此,运动员们只能把球推来推去,打法比较单一。胶粒拍的出现有效增强了球拍对球的摩擦力,使球可以制造出一定的旋转,由此出现了削下旋球的主导技术。这种技术在当时的欧洲选手里使用率极高,绝大多数金牌都被以采用削球技术的运动员所获得,代表人物有匈牙利的法卡斯、英国的伯格曼、捷克的瓦纳等。从1926年至1951年,国际乒乓球联合会共举行了18届世乒赛,欧洲运动员取得了总共117枚金牌中109枚,占总数的93%,削球技术在此阶段占到了主导地位。由于削球技术击出的球飞行速度慢,弧线平稳容易被对手所适应,导致了在世界大赛不止一次出现打“蘑菇球”的场面。比赛时间的冗长和单一的防守型打法使比赛观赏性大打折扣,在削球技术主导阶段后期在一定程度上阻碍了乒乓球运动的发展。

1.2 攻球技术主导阶段回顾

为了竞技乒乓球运动的良性发展,此后,国际乒联做出了一系列的改革,如通过增加球台宽度、降低球网高度等措施来鼓励运动员积极进攻,结束了以削球技术为主“马拉松”式的乏味比赛。海绵拍的问世,更是将乒乓球运动提高一个高度。运动员在比赛中更多的是采用进攻型技术作为主要的得分手段,主要代表国家是日本。该国选手佐藤博治在1952年首次携带海绵拍参加世锦赛便一鸣惊人,团体赛获得全胜,并夺得该届男子单打的冠军。在1952-1959年的7届世乒赛中,以中远台长抽技术所支撑的中远台长抽型打法凭

我们通常会从2个方面来判断一种技术是否为该时期技术群中的主导技术,借其进攻狠,球速快的特点有效突破了削球打法的防线。此时期共有49项冠军,日本队独拿24个,占全部的49%。其中在1959年第25届比赛中就获得6枚金牌,这是中远台长抽打法最辉煌的时期。20世纪50年代末我国加入了世界乒乓球大家庭,当时的中国队为了能突破世界强敌的封锁,找到一条适合自己的发展的道路,应该发挥中国人身体灵活善于动脑的特点。乒乓球界的专家经过不断的探索和分析,认为中国乒乓球既不能效仿以削球技术为主导的欧洲国家,也不能过度模仿以中远台长抽打法类型的日本队。以站位近台,以快为主,主动进攻为主要技战术特征的直拍正胶快攻型打法应运而生。先后培养出了一大批以近台快攻为主导技术的优秀直板正胶快攻型打法运动员。1960-1969年,在此期间国际乒乓球联合会举办了5届世界乒乓球锦标赛。中国运动员参加了1961-1966年的3届比赛,获得了这3届比赛21枚金牌中的11枚,占金牌总数的52%。特别是在1965年第28届世锦赛中独揽5枚金牌,进攻型技术支撑的主流打法将世界乒乓球运动推向了一个新的发展阶段。

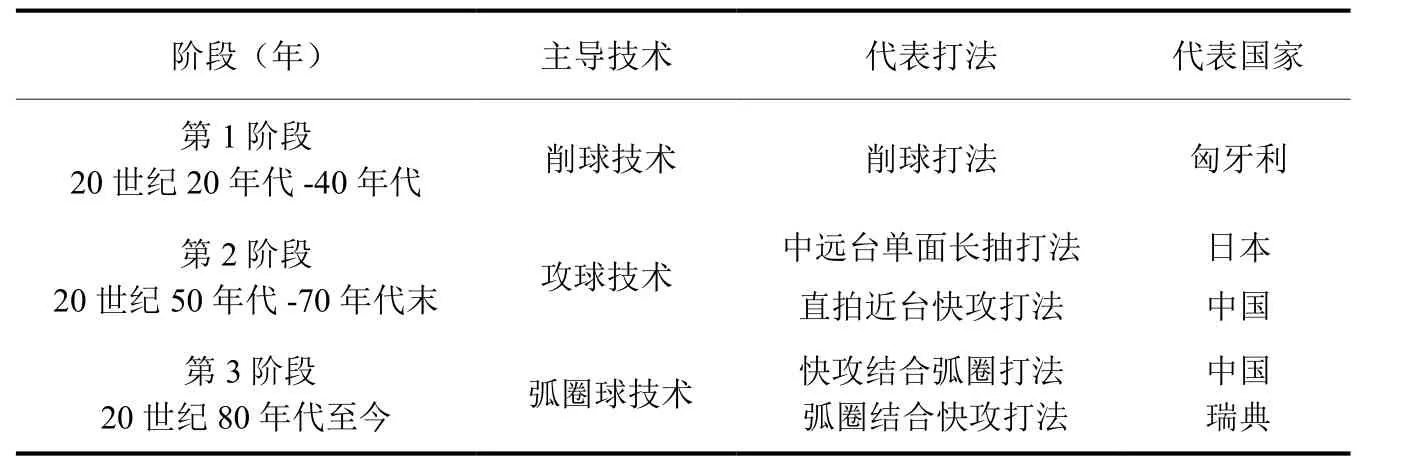

表1 河北省中学生体重数据统计表

1.3 弧圈球技术主导阶段回顾

1988年,乒乓球运动正式进入奥运会大家庭,各国家的重视在很大程度上促进了乒乓球主导技术的进一步发展。在第24 届奥运会上,我国优秀的直拍正胶近台快攻选手在单打比赛中先后失利,而具备弧圈进攻型打法的韩国选手分包揽了冠、亚军。同一时期,采用弧圈球技术的瑞典人连续获得第40~42届世锦赛的团体冠军,以弧圈球技术为主导技术的弧圈结合快攻型打法成为了该时期的主流打法。中国队为了重塑辉煌,顺应乒乓球技术的发展趋势,通过不断学习和创新,将弧圈球技术很好的融合到自己打法中来,并在打法类型上有了进一步的创新,快攻结合弧圈球打法在这一阶段也取得了优异的成绩。在1995年第43届世乒赛上重夺男子团体金牌和男子单打金牌。进入21世纪,国际乒乓球联合会通过实施小球变大球;无遮挡发球,改用无机胶水等一系列改革,又一次在外部环境因素作用下加速了弧圈球技术的发展。对近20 年各届世锦赛和奥运会的单打冠军打法进行统计,87%的运动员应用弧圈球打法。在如今的高水平比赛中,运动员更是将弧圈球技术作为主要的得分手段,并且通过增加身体素质、更新球拍器械等手段不断增加弧圈球的进攻威力,在原有加转弧圈球技术的基础上,又研发出前冲弧圈球乃至当前比赛中运动员使用的爆冲技术,将弧圈球技术的核心特征体现得淋漓尽致。同时,弧圈球技术不仅限于一板球的得分环节,而是将这项主导技术更多地应用在比赛的不同阶段中来,成为了包括进攻、防守、相持全方位的技术手段,有效增加了弧圈球技术的使用率。弧圈球技术无疑成为此阶段的主导技术。

2 乒乓球运动各阶段主导技术核心要素对比分析

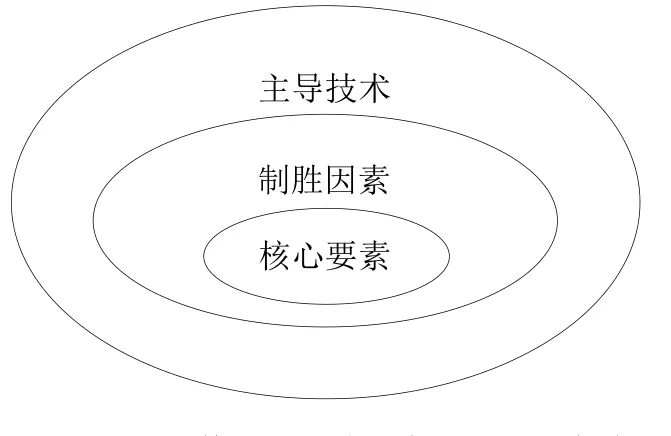

主导技术是指决定某阶段主流打法类型乃至比赛成绩的关键性技术,不同阶段的主导技术制胜因素群也存着差异,在因素群中总会有一个或者几个要素起到了关键性的作用,我们称之为核心要素。三者之间的关系见图2。

图2 主导技术、制胜因素及核心要素关系层面图

2.1 各阶段主导技术核心要素阐释

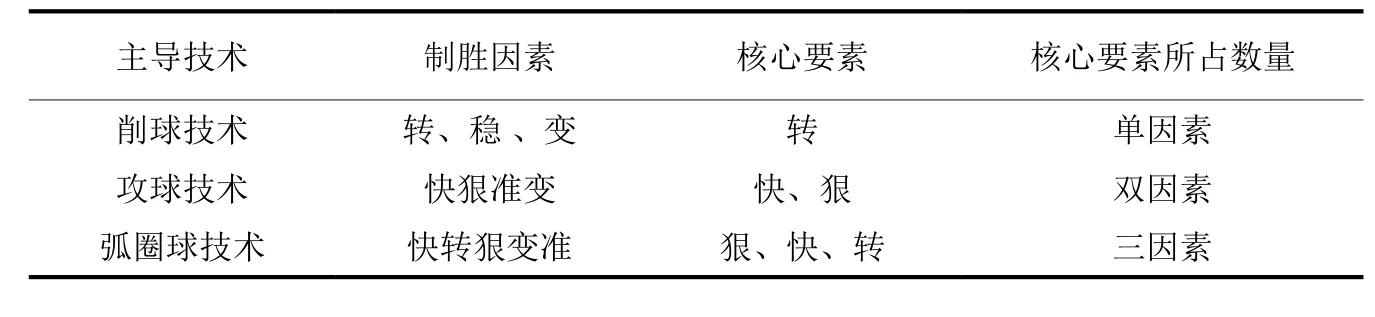

由表2可知,乒乓球运动主导技术的制胜因素往往不是单一的点,而是一个“群”。在不同的历史条件下,制胜因素间的组合方式表现出不同的特征。20世纪20年代到40年代,削球技术一直是该时期的主导技术,其制胜因素主要体现在“转,稳,变”。其中,“转”是削球技术制胜因素群的核心要素;进入到20世纪50年代攻球技术替代了削球技术成为该阶段的主导技术,其制胜因素发生了明显变化,“快,狠,准,变”成为新的制胜因素群。其中,“快,狠”取代了“转”成为此阶段的核心要素;进入90年代弧圈球技术主导阶段,制胜因素在变化的同时核心因素群也发生了变化,此时期的制胜因素群为“狠、快、转、变、准”,制胜因素的数量有所增加,与之相对应想核心要素群也相应增加,发展成为“狠、转、快”。

表2 乒乓球运动各阶段主导技术制胜因素及核心要素对比

2.2 各阶段主导技术核心要素成因分析

2.2.1 削球技术核心要素成因分析削球技术主导阶段取得优异的成绩主要原因来自于器材的更新,胶皮拍的出现使乒乓球技术放生了明显变化,较之前的木板拍弹性和摩擦力都有了很大的提升,可以制造出一定的旋转变化,使球产生强烈的下旋。这种球拍的特点是利守不利攻,进攻时力量小、速度慢,失误率高。加之当时的球台较窄、球网较高及球较软等诸多因素在很大程度上促进削球技术的发展。削球技术因站位离台较远,击球时间晚的特点使运动员有比较充裕的时间来准备击球,所以在击球的稳健性和旋转性上很容易达到比较高的质量。这就导致了选手多依靠球的强烈下旋来限制对方的进攻成为该阶段主导进攻手段,加之当时的乒乓球运动还处于初级阶段,其他高难度的技术还掌握不了。在第2届世界乒乓球锦标赛上,男单冠军在匈牙利的梅什洛维茨和贝拉克之间展开争夺。贝拉克在先取2局后又在第3局20比18领先,仅仅因为急于进攻,不仅丢掉此局并输掉了整场比赛。这场比赛对当时世界乒乓球运动技术的发展影响也是巨大的,使他们确信摒弃失误率过高的攻球技术而多采用稳健的削球技术是取胜的最佳途径。削球技术也就成为了该阶段的主导技术。“转”则成为影响削球技术成为主导技术的核心因素。

2.2.2 攻球技术核心要素成因分析竞技乒乓球运动能够进入以攻球技术为主导技术的时期,同样离不开竞赛规程和器材所带来的积极影响。首先,国际乒联的一系列改革措施如球网降低、球台加宽及采用硬球的规定有效降低了攻球技术的失误率,以此来鼓励运动员进攻,提高比赛的激烈程度与对抗强度;其次,海绵拍的发明也起到了决定性作用,因为海绵球拍本身具有弹性好、速度快、击球稳的特点,这无疑为攻球技术的发展提供了强有力的支撑。在上述两点的积极作用下,攻球技术开始登上乒乓球的历史舞台,凭借其力量大,速度快的优点全面性的压制了单独依靠旋转的削球技术,成为50年代至70年代世界乒乓球的主导技术。速度和力量成为了该阶段的攻球技术制胜的主要特征,制胜因素上较之前也发生了明显的变化,“快、狠、准、变”取代削球技术主导时期的“转、准、稳”成为该阶段的新的制胜因素群。该时期与前一阶段相比,攻球技术的核心要素主要提现在“快,狠”。

2.2.3 弧圈球技术核心要素成因分析弧圈球技术的发展还要追溯到20世纪60年代初,当时的日本一家公司发明了反胶球拍,它依靠增加球与胶皮的接触面积来增大摩擦力,从而创造出了一种新技术—“弧圈球”。由于当时弧圈球技术处于初级阶段,击球发力方向向上,以摩擦球为主及击球时间较晚等因素虽然使球的旋转有余但是速度和力量因素不足,未能充分显示出应有的威力。以弧圈球技术与以快攻技术分别作为主导技术支撑着不同打法类型在这一阶段形成了分庭抗礼局面。欧洲选手经过了20多年的努力,吸取中国快攻技术的优点,创造了适合自己特点的新弧圈球技术。他们在原有依靠球强烈上旋基础上增加了个“快”,更好地将“快、狠”融合到了一起,具体表现在击球方向往上的同时注重了向前的发力,击球时间的提前以及在以前单纯的摩擦增加了撞击,击球质量上有了明显的提高。如今,弧圈球技术已成为绝对的主导技术。究其原因首先是器材方面,随着球拍器材的不断革新,底板中增加了有利于速度和力量发挥的碳纤维、玻璃纤维、压缩纤维等纤维材料,胶皮的摩擦力也逐步增强,海绵的弹性越来越大以及快速胶水的使用,都为力量、速度、旋转更大程度的发挥提供了条件。在规则方面,新规则的实施也给乒乓球运动带来了深刻的影响,尤其小球变大球,这极大的制约了速度与旋转在竞技比赛中的威力。有资料显示,大球较小球重量增加了8%,体积增加了16.635%,球的旋转减弱了13%,球速降低了23%。小球时代一直是速度与旋转的对抗,且速度占有优势,力量虽是技术的一大要素但并没有占主导位置。大球的改革导致球的直径增加,球在空气中的阻力加大,球的速度和旋转的威力相对减弱,发挥力量的作用就显得尤为重要。也就是说球的速度与旋转要靠力量作为前提才能更好的发挥。许多国家也非常重视这一问题,要想达到原先小球时代的的速度、旋转,就必须加大击球时球拍对球的作用力,力量的重要性在比赛中越来越突出。另外,现代乒乓球战术在指导思想上要求运动员必须更加积极主动、快速多变、抢先上手,这无疑对运动员的心理、身体素质、技战术能力等提出了更高的要求。现阶段,乒乓球进入到速度、力量、旋转融合的时代,“狠、快、转”构成的核心要素群在弧圈球技术主导阶段起到了主导的作用。

3 乒乓球主导技术核心因素发展趋势

3.1 乒乓球主导技术核心要素由单一要素向复合要素群转化

回顾乒乓球运动各阶段主导技术不难发现,主导技术的核心要素呈现出由单因素主导阶段到双因素主导阶段,再到复合要素群的演变脉络。核心要素这种递增的趋势预示着未来主导技术的核心要素的数量仍然有继续增加的可能性,核心要素的数量在制胜因素中所占的比例将预示着该主导技术的先进性和重要程度。

3.2 “狠、快、转”必将成为未来主导技术核心要素群中的重要组成部分

现阶段乒乓球技术已经进入了全方位的对抗,“狠、快、转”组成的核心要素群在制胜因素群得到快速地发展,成为了新时期的主导技术的核心要素。随着规则修改和器材的完善,乒乓球主导技术在指导思想上要求更加积极主动、特长突出、没有明显的漏洞、攻守平衡。“凶、拼、抢、搏”已成为新形势下乒乓球比赛的新制胜特点,而“狠、转、快”这一要素群迎合了新形势下的比赛特征,这预示在未来乒乓球运动中主导技术更加强调击球速度更快,旋转性更强,力量更大,因此未来一段时间仍然将以集合了力量、速度、旋转多种竞技要素一体的主导技术为主要得分手段,而“狠、快、转”必将作为一个整体将成为未来主导技术制胜核心要素群中的重要组成部分。

3.3 器材与规则始终是影响乒乓球主导技术核心要素的主要成因

规则和器材始终在竞技乒乓球运动发展中起着重要作用,两者促进了主导技术核心要素的不断完善。通过梳理我们可以发现当主导技术的核心要素更多的偏向某一个因素时,必将促使器材规则发生改变;器材的不断修订必将促使乒乓球主导技术质量的不断提升,而核心要素群中的各个要素将会更加发挥重要作用;同时,规则的修改会让核心要素始终处在一个合理的范围内,由此来控制因器材不断的发展导致乒乓球运动观赏性降低的这种现象,最终达到促进乒乓球运动的良性发展。

4 结束语

4.1 竞技乒乓球运动各阶段主导技术经历了由削球技术到攻球技术再到弧圈球技术的发展过程,分别呈现出从单一要素“转”到双要素“快、转”再到复合要素“狠、快、转”演化的脉络。

4.2 世界乒乓球主导技术的不断发展与乒乓球制胜因素单个水平及他们之间组合水平的提高密切相关,各核心要素间相互制约和相互融合,促进者主导技术的发展,“狠、快、转”组成的核心要素群在主导技术发展过程中仍将占有重要地位。

4.3 器材和规则始终是影响乒乓球主导技术核心要素的重要成因,对于主导技术的走向乃至竞技乒乓球运动的有序发展将起到积极的发展和调控作用。

[ 1 ] 全国体育学院教材编写组 乒乓球 [M].北京:人民体育出版社,1997:2-3.

[ 2 ] 唐建军.乒乓球运动教程 [M]. 北京:北京体育大学出版社,2005:2.

[ 3 ] 吴焕群,张晓蓬等.中国乒乓球竞技制胜规律的科学研究与创新实践[M].北京:人民体育出版社,2009:55.

[ 4 ] 唐建军.乒乓球运动教程 [M]. 北京:北京体育大学出版社,2005:6.

[ 5 ] 苏丕仁.现代乒乓球运动教学与训练[M].北京:人民体育出版社,2003:12-25.

[ 6 ] 刘丰德.乒乓球改用大球后可能引起的变化[ J ].天津体育学院学报,2001(2):75-76.

G846

A

1674-151X(2012)08-015-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2012.08.007

投稿日期:2012-05-20

李冬(1988 ~),硕士。研究方向:乒乓球。