汶川地震后成都平原地面塌陷特征及对策

罗永康,李书明

(成都市地质环境监测站,成都 610074)

汶川地震后成都平原地面塌陷特征及对策

罗永康,李书明

(成都市地质环境监测站,成都 610074)

汶川地震后两年,成都平原多个县区出现地面塌陷。就地质环境而言,成都平原不具备自然地下空洞引发大型地面塌陷的地质条件。现有地面塌陷均为人为地下空洞在自然或人为因素下引发。汶川地震缩短了产生地面塌陷的时间,致使成都平原在地震后两年内较高频率发生小规模地面塌陷。

汶川地震;成都平原;地面塌陷;应对措施

1 引言

近年来国内外相继出现不同规模的地面塌陷,如“加拿大安大略天坑”、“危地马拉天坑”、“四川宜宾长宁、乐山沙湾天坑”等。一时不少民众哗然,结合近年“2012世界末日”的传说,不少不明真相的民众人心惶惶。

成都平原区位于四川盆地西北部,一般指龙门山以东、龙泉山以西,北起德阳,南至眉山,由岷江、沱江冲积扇构成,面积约7000 km2。“5.12”汶川大地震后的两年时间里,成都平原崇州市、郫县、新都区、成都市城区等平原区相继出现不同规模地面塌陷(所谓“天坑”),不少居民出现不安与恐慌。笔者通过对成都市平原区出现的“天坑”现场调查结合成都平原区地貌成因、地层岩性等地质环境条件,初步分析了震后成都平原区出现的地面塌陷(“天坑”)的特征并提供了应对地面塌陷的措施。

2 地面塌陷的类型及特点

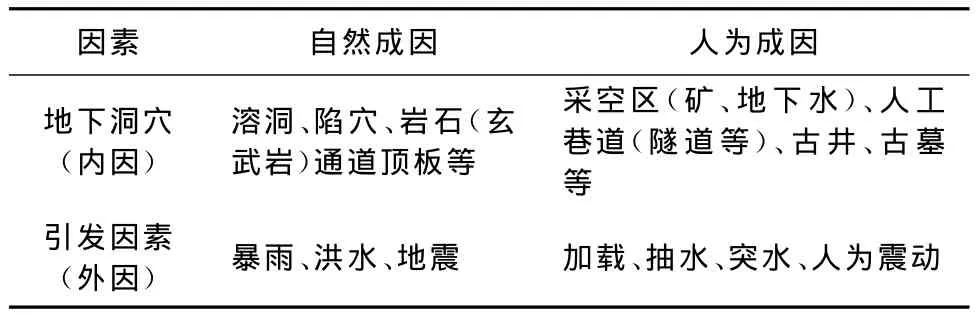

地面塌陷[1]是指天然洞穴或人工洞穴、巷道上覆岩土体失稳突然陷落,导致地面快速下沉、开裂的现象和过程。首先,地下存在空洞是地面塌陷形成的先决条件,是内因。地下空洞可分为天然洞穴和人工洞穴两类,天然洞穴是由自然地质作用形成的,包括岩溶洞穴、土洞(黄土洞穴、红土洞穴、冻胀丘融化形成的土洞)和熔岩洞穴等;人工洞穴是由人类活动形成的,包括隧道、采空区、墓穴等。其次,地面塌陷的发生与暴雨、洪水、地震、加载、抽水、突水等引发因素密切相关,是地面塌陷的外因。也就是说,地面塌陷的成因是在地表岩、土体内首先形成一定规模的地下空洞,然后在自然或人为因素的影响下形成塌陷。事实上,引发因素可分为人为与自然两种,暴雨、地震、洪水等属于自然引发因素;加载、抽水、突水等属于人为因素。现将形成地面塌陷相关因素信息分为自然成因与人为成因列于表1。

表1 地面塌陷因素分类表Table 1 Factor types of ground collapse

一般说来,自然成因提供地质体地下洞穴规模较大,塌陷规模一般较大并均有较强的隐蔽性,产生的灾害不易防范,例如,宜宾长宁的岩溶塌陷“天坑”群。人为成因提供的地质体地下洞穴规模根据其活动的强度而定,但一般隐蔽性相对较弱,产生的灾害相对易于防范。

3 成都平原地质环境与震后地面塌陷特征

成都平原地表普遍由不同厚度的第四系地层覆盖,基岩地层几乎全为中、新生代陆相地层,地层总厚7475 m。其中出露的主要地层[2]有:

侏罗系(J),厚3497 m,下、中、上统齐全,成片分布于平原东南部及西北角的江油厚坝及什邡唐家坪等地。岩性以紫红色泥岩为主夹砂岩、粉砂岩,其间常夹薄层石膏及方解石细脉和透镜状石英砂岩。泥岩中普遍含钙质团块,砂岩以长石砂岩、石英砂岩为主。

白垩系(K),厚1734 m,以下统为主,呈东北端宽西南端窄的楔形斜贯平原中部。岩性以砖红、紫红色粘土岩、粉砂岩、砂岩为主,组成若干个韵律层,其间夹厚层、块状钙质砾岩。砂岩成分以长石、岩屑长石砂岩为主,白垩系上部粘土岩中产硬石膏、钙芒硝,并有发育的方解石晶洞。

第四系(Q)地层,厚274 m,包括下、中、上更新统和全新统,成片分布于平原西部、沱江及其主要支流沿岸,分布面积达5072.88 km2。成因类型以河流冲积为主,其次为湖积、沼泽沉积(未出露)、类黄土堆积和残坡积等。岩性为粘土、粉砂和砾石,粘土矿物以水云母为主。碎屑矿物、轻矿物占绝对优势,以石英为主。砾石成分较复杂,以石英岩、花岗岩为主,次为脉石英、燧石、板岩、石英砂岩等。中、上更新统第四系粘土层呈红色、褐黄色网状,并含铁锰胶膜及豆粒和含少量钙质结核,局部地区粘土层顶部具铁质硬壳。

综上概括,成都平原的地层岩性,基岩一般为红层系(砂岩、泥岩、页岩),覆盖层为更新统砂卵砾石层、近代河相卵石层和粘土层。平原边缘区则有阶地存在,高出平原面10~50 m不等,由早更新世冰水堆积层组成。据目前资料[3]查明,成都平原第四纪松散堆积物60~540 m,一般200~400 m,最深的竹瓦坳槽基岩埋深541.09 m,海拔高度78 m,地势最低。因此,从地层岩性上分析,成都平原内无可溶岩、土洞、熔岩等自然地质体形成的空间,不具备自然地质体空洞引发的地面塌陷的地质条件,根据调查结果(表2),成都平原的地面塌陷的地下空洞均为人为因素产生的地质体空(洞)穴,即由于人工地下洞穴、墓穴、坑道、勘(钻)探洞穴、地下水采空区等人为地下空洞塌陷所致。但引发地面塌陷因素比较复杂,既有自然因素也有人为因素,或是二者相结合。现将“5.12”汶川大地震后的两年时间里成都市属大邑县、崇州市、郫县等平原区相继出现不同规模地面塌陷(所谓“天坑”)形成原因列于表2。

通过表2的调查结果,结合成都市的地质环境特征,我们发现,成都平原的地面塌陷的形成原因大致如下:由于成都平原人类历史活动及工程活动,例如,开挖古井、古墓穴,古砖窑、隧道施工等,使地面以下一定深度内形成了一定规模的空洞(“坑”、“洞”等地下空洞),这些空洞将成为水(地表水、地下水)集中流向区域,平原上部粘土层只是相对的隔水层,土体存在裂隙、孔隙,大气降水的淋滤作用、地表水下渗将土体裂隙面两侧的细粒土粒带走进入“空洞”内,致使裂隙逐步变宽,地下水过流能力逐渐增大,最后发展为过水通道,“空洞”上壁土体发生大量流失甚至微小规模塌落,“空洞”将向地表延伸扩展,若原地下空洞与强含水层(砂、卵石层)有较强的水力联系时,带入“空洞”内的土粒将在地下水的补给、径流过程中被带入含水层中,并在地下水排泄过程中被日复一日的带走,如此周而复始地作用使原有的空洞逐渐扩大,洞顶盖层越来越薄而到达极限平衡状态,塌陷只是时间问题。然而外界影响因素,如地震、人工震动、过往车辆碾压加载卸载等的作用,缩短渗透裂隙形成通道和形成更大空洞的时间,特别是由于“5.12”汶川地震的影响,加快打通了地下空洞与上覆土体的水力通道,缩短发生地面塌陷的时间,笔者认为这就是为什么“5.12”汶川地震后成都平原内接二连三出现地面塌陷的原因。若原地下空洞与含水层水力联系不大时,带入空洞内的土粒与流入空洞内的水一起在“空洞”内沉积下来,小型“空洞”将在水土淤积充满后趋于平衡,地面塌陷发生的可能性小,然而大型空洞仍有形成不同规模地面塌陷的可能。

此外,地下工程施工,特别是隧道(地铁隧道)的施工支护措施不当使坑道涌水导致隧道冒顶常形成地面塌陷,其发生机理与上述分析有相似之处,隧道开挖巷道形成地下水“真空”,地下水在水压力的作用下向“真空”带渗流,若支护不及时或支护措施不当,隧道上方土体细颗粒流失将使上覆土体(隧道顶板)失稳塌陷。据不完全统计,2008~2009年成都市地铁1号线人民南路段因支护措施不当发生10余起不同规模的地面塌陷。

总体上,成都平原地面塌陷由于其地质条件的特征,除大型地下巷道的开挖外,其他人为因素能提供地质体地下空间的范围不大。成都平原上不具备产生大型地面塌陷的地质条件,人为活动产生的地下空洞规模一般较小,所发生地面塌陷其规模较小,威胁范围小,造成的危害较小。

表2 成都市地面塌陷成因调查一览表Table 2 Cause investigation of the ground collapses in Chengdu

4 成都平原地面塌陷应对措施

根据成都平原地面塌陷的成因及特征,地面塌陷一旦发生,可采取以下措施:

(1)应视险情发展将人、物及时撤离危险区;在危险区设立警示标志或警戒线,以免人、畜落井。严重开裂的建筑物应暂时封闭不许使用,及时上报当地政府待组织地质灾害专业单位进行灾害成因及危房鉴定后确定应采取的具体措施。

(2)塌陷坑应及时填堵,以免影响建筑物的稳定及人、畜的安全。地面塌陷治理方法有多种(如填堵法),成都平原发生的地面塌陷一般可采用填堵法:即投入片石(有条件的地方可以拌制一定方量的混凝土一同投入),上铺砂卵石,再上铺砂,表面用粘土夯实,经一段时间的下沉压密后用粘土夯实补平。

(3)对建筑物附近的地面裂缝应及时填塞,地面的塌陷坑应拦截地表水防止其注入。

(4)在成都平原内进行地下洞穴、坑道(隧道)施工时采取有效的支护措施,以免引发地面塌陷造成人员伤亡及财产损失。

5 结论

(1)地面塌陷的形成受到内因(地下空洞的存在)及外因(引发因素)的共同作用,地下空洞的形成及引发因素均可以分为自然与人为两类。

(2)从地层岩性上分析,成都平原内无溶岩、土洞、熔岩等自然地质体形成的地下空洞,不具备自然地下空洞因素引发大型地面塌陷的地质条件。近年成都平原的地面塌陷的地下空洞均为人为因素产生,即由于人工地下洞穴、墓穴、坑道、勘(钻)探洞穴、地下水采空区等人为空洞在自然或人为因素下引发塌陷。而“5.12”汶川大地震加快了地下空洞的发展速度,缩短了产生地面塌陷的时间,致使成都平原在地震后2 a的时间内较高频率发生小规模地面塌陷。

(3)人为活动产生的地下空洞规模一般较小,所发生地面塌陷其规模较小,威胁范围小,造成的危害较小。一旦发生地面塌陷,一般应采取警戒-避让-处理的应对措施。

[1]徐恒力,等.环境地质学[M].北京,地质出版社,2009.

[2]徐冠立,孙传敏,孙遥.成都平原微承压地下水成因机制及水质分析[J].成都:四川地质学报,2008,28(4):64-67.

[3]四川省地矿局成都水文地质工程地质大队.成都平原水文地质工程地质综合勘察评价报告[R].1985.

CHARACTERISTICS OF GROUND COLLAPSES IN CHENGDU PLAIN AND THEIR COUNTERMEASURES

Luo Yong-kang,Li Shu-ming

(Chengdu Geo-environment Monitoring Station,Chengdu 610074,China)

Ground collapses occurred in Chengdu Plain two years after Wenchuan Earthquake.In terms of geo-environment,the plain doesn't have the geological conditions for underground caves.All the collapses there have resulted from man-made caves,started by either natural or man-made factors.The earthquake shortened the time of occurring and resulted in frequent small-scale collapse occurrences within two years after the earthquake.

Wenchuan Earthquake;Chengdu Plain;ground collapses;countermeasures

P642.26

:A

1006-4362(2012)02-0007-04

罗永康(1970- ),男,湖南桂东人,1996年毕业于成都理工大学水文地质与工程地质专业,高级工程师,注册岩土工程师,长期从事野外水文地质、工程地质、地质灾害及环境地质的勘查与研究工作。

2011-11-09改回日期:2012-03-31