中国法圈:跨文化的当代中国法及未来走向

郑永流

中国法圈:跨文化的当代中国法及未来走向

郑永流*

当代中国法存在于一个实行着两种政治、社会、经济制度的国家内,三种法系风格兼备,内地、香港、澳门和台湾四地各有独立的法律体系,并在四个法域中分别适用各自的法律。中国四地不同的法律的未来,在全球地域化中,当是走向一种新的中国法圈,它既是民族国家的,又是“溢出国家”的地理性的,具有一元的现代法律理念,应透射出强烈的沟通理性。

中国法圈 一国四法法律文化

引言:当代中国法的一二三四

世界的法律地图常与主权国家地图相佐。在历史上,中世纪欧洲曾诸法林立,且不在主权意义上的一个国家里。在当今世界上,主权国家英国、美国和加拿大内均有属于不同法系的法律。英国不是单一的法律制度,而是在一个政治联盟之内几个法律制度并存:英格兰和威尔士实行普通法,北爱尔兰实行的法律与英格兰相似,苏格兰实行大陆法。美国大多数州属于普通法系,路易斯安娜州属大陆法系。加拿大属普通法系,但魁北克省循大陆法系。亚非大多数国家如南非,以色列,菲律宾等本身混杂着多重法律传统。关于当今欧洲的法律,海塞林克(M.W.Hesselink)2009年在《新欧洲法律文化》(The New European legal Culture,2001)中文版序言中写道:当前欧洲整体呈现的是一幅混杂的图景:既具有新形式主义的各种样态又存在诸多彰显偏重追求实质结果之私法方法的例证。①[荷兰]马丁·W.海塞林克:《新的欧洲法律文化》,魏磊杰译,中国法制出版社2010年版,第2-3页。看来”混搭”不仅表现在时装上,也流行于法律中。

那当代中国法又是一副怎样的面貌呢?它似更加复合,像一块碎花布:一国两制三法系四法律体系四法域。人们看到,既不存在主权意义上的“一个国家的法律体系”,也不存在“适用于整个国家的法律体系”,但却是一个“分裂的‘整体’”,在当今独一无二。本文拟在详细展示当代中国法这一跨文化性的制度事实之基础上,进而提出,必须学会同时在几个世界里生活,对人们早己关注的四法域的法律冲突及解决,需放置当代中国法未来走向——即形成一个跨文化的中国法圈中考察。

一、一个中国

当代中国法的复合性,在政治上,由一国两制规整。一国两制的基本涵义是“一个国家,两种制度”,是邓小平为了实现中国统一而提出的方针,它以一个中国为原则,并强调“中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府”,在此前提下可以实行社会主义与资本主义制度。三法系四法域在一国两制提出前早己存在,现被置于一国两制之下,更显示出当代中国法律多元与跨文化的特殊性。

在主权意义上,内地、香港、澳门和台湾是一个国家,即中国,也只能存在一个中国,中国的主权范围包括内地、香港、澳门和台湾,但对台湾尚未行使治权。对此,香港基本法和澳门基本法均有明确宣示:香港基本法第一条:香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。澳门基本法第一条:澳门特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。②参见全国人大常委会法制工作委员会编:《中华人民共和国法律》,人民出版社2011年版,第173、210页。

一个中国的主权原则还体现在许多制度安排上,如澳门基本法规定,澳门原有法律不变,但它到底是指哪些部分?1999年以前原有法律包括两部分,一部分是葡国为澳门专门制定的法律或适用于澳门的葡国法,一部分是澳门本地立法机构制定的。根据主权原则,第一部分就不属澳门原有法律,而澳门本地立法机构制定的才是。另外,香港和澳门在参加某些国际活动时,须以“中国香港”,“中国澳门”名义出现。

二、资本主义与社会主义

在一个中国内,中国大陆实行社会主义制度,但在香港、澳门和台湾,皆实行资本主义制度。一国两制已经于1997年和1999年在香港和澳门先后实施,不少人也希望以一国两制的方式和平解决台湾问题,这种由“两制”所体现的一国是一种特殊形式的国家统一。从香港和澳门的制度实践上看,两制具体体现在三个方面:一是社会经济制度不同,前己述;二是居民的权利和自由度不同,如特区居民拥有罢工的权利,拥有自愿生育的权利,而内地居民并不享有;三是行政管理、立法和司法制度不同。如香港特区的政治体制为:行政长官是香港特区的首长,对中央人民政府和香港特区负责。香港特区行政会议协助行政长官决策,行政长官主持行政会议,并委任其成员。香港和澳门特别行政区都享有司法终审权,最高人民法院不在那里行使审判权。

在一个中国内实行两种制度有明确的宪法和法律依据:中华人民共和国宪法第三十一条:“国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定”。第六十二条关于全国人大职权中规定:“决定特别行政区的设立及其制度。”香港基本法和澳门基本法是全国人民代表大会制定的法律,香港基本法载明:香港特别行政区不实行社会主义制度和政策,保持原有的资本主义制度和生活方式,五十年不变(第五条)。根据中华人民共和国宪法第三十一条,香港特别行政区的制度和政策,包括社会、经济制度,有关保障居民的基本权利和自由的制度,行政管理、立法和司法方面的制度,以及有关政策,均以本法的规定为依据(第十一条)。澳门基本法用相同条款及序号载明相同内容。③参见前引②,第210页。两种制度使当代中国法的意识形态呈现为二元,同时又使四地法律出现差异。

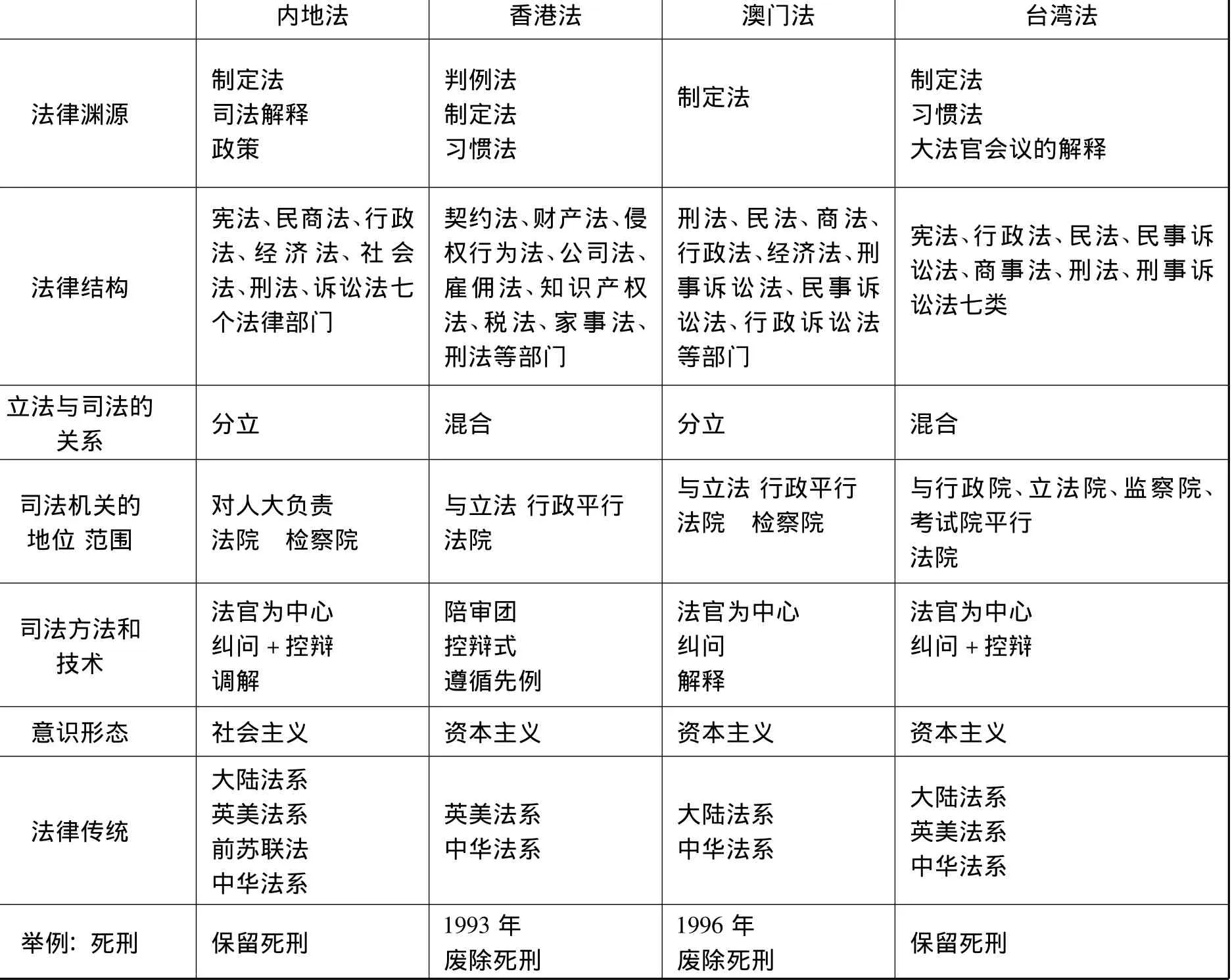

三、大陆法系、英美法系与混合法

法系是对世界各国法律作出的一种总体划分,它将具有大体相同特点的国家的法律归于一系,其划分标准以形式特点为主,以意识形态和传统为辅,形式特点包括法律渊源、法律结构、立法与司法关系、司法机关的地位和范围、司法方法和技术等标准;意识形态指政治立场和主流价值观,传统指各国法律或新旧法律之间的历史传承关系。据此,在当代中国,出现了一种在一个主权国家中,没有统一的法律体系,多种法系风格并存,各法域适用不同法律的复合局面。

(一)属大陆法系的澳门法和台湾法

1.就澳门来说,它是以根据宪法制定的澳门基本法为最高法典,由澳门特别行政区制定的法律和澳门原有法律、法令、行政法规和其它规范性文件等组成澳门特别行政区的法律体系,以及适用于澳门特区的11个中华人民共和国全国性法律。④即《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》、《关于中华人民共和国国庆日的决议》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》、《中华人民共和国领事特权与豁免条例》、《中华人民共和国国旗法》、《中华人民共和国国徽法》、《中华人民共和国领海及毗邻区法》、《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》、《中华人民共和国澳门特别行政区驻军法》、《中华人民共和国外国中央银行财产司法强制措施豁免法》。见前引②,第224、225、232页。16世纪中叶以后,澳门被葡萄牙逐步占领,葡国对澳门实行殖民管治。虽然1976年以后澳门产生了本地立法机关和本地法律,但来自葡国本土的法律构成了澳门法律的基本框架,澳门本地制定的法律所涉及的内容非常少,主要限于澳门的行政、经济、文化等领域。今天澳门的法律仍具有大陆法系风格,因为其法律渊源主要是制定法,在近900个澳门原有法律和法令中,只有25个法律和法令被废除,其余继续生效。《刑法典》、《民法典》、《商法典》、《刑事诉讼法典》和《民事诉讼法典》构成了澳门法律体系的骨架,这五大法典的内容至少80%与现在葡国适用的法典一样,没有什么根本差别。另外,澳门的法律还借鉴了德国、法国等大陆法系国家法典的内容,如德国刑法中“代理行为”的有关内容,《法国民法典》关于物权变动理论的合意主义原则。虽然上世纪90年代在澳门进行了法律本地化,但主要是形式上的,即从葡国的法律成为了澳门的法律,法律内容仍不尽适合澳门的实际情况,或是说不适合一国两制下作为中国特别行政区的澳门的实际情况。因而,澳门的法律本地化的任务实质上尚未完结。

澳门司法制度具有典型的大陆法系色彩,其司法机关由法院和检察院组成。澳门特别行政区设有第一审法院、中级法院和终审法院,其中第一审法院由初级法院和行政法院组成,实行三审终审制。澳门的终审权属于特别行政区终审法院。检察院的任务主要是提起和参与各类司法诉讼,其中主要是刑事诉讼,也参与民事诉讼、劳动诉讼以及行政诉讼。澳门检察院采取“一院建制、三级委派”的方式,分别在终审法院、中级法院、行政法院设立了多个办事处。此外,检察院也设立了独立运作的刑事诉讼办事处,专责刑事案件的侦查、起诉工作。⑤澳门法参见刘高龙赵国强主编:《澳门法律新论》,社会科学文献出版社2011年版;骆伟建:《澳门法律现状与改革》,载《澳门蓝皮书——澳门经济社会发展报告(2008-2009)》,社会科学文献出版社2009年版,第375-385页。

2.台湾法律以成文法为基本法律渊源,它继承了1949年前的中华民国法统,而这一法统受大陆法系尤其是德国法影响颇深。台湾法律分宪法、行政法、民法、民事诉讼法、商事法、刑法、刑事诉讼法七类。⑥参见陈聪富主编:《月旦小六法》,元照出版有限公司2006年版。其中民法源于1931年国民政府制定的《民法典》,该法典共分为五编,当时主要借鉴德、日、瑞士等国的民法典,但在法典中,尤在亲属和继承两编中保留了一些中华法系的传统,如典权制度,指定继承,婚约。⑦台湾《民法典》物权编第八章规定了典权的内容,如第911条是对典权的定义:称典权者,谓支付典价,占有他人之不动产,而为使用及收益之权。见前引⑥,第叁123页。台湾法律采用民商合一的体例,由于与美国的经济交往频繁,商事法逐步向英美法系靠近,例如台湾《公司法》借鉴了美国的公司重整制度的。⑧台湾地区的《公司法》中本无重整制度,但在1966年7月修订公司法时候在第五章增加第十节“公司重整”,专章详细规定了公司重整制度。见前引⑥,第伍52-伍60页。“最高法院”的判决例,经“采为判例,纳入判例要旨”,并报“司法院”核定后,具有法律效力。“司法院大法官会议”拥有解释“宪法”和法律的权力,其解释例或决议,具有与“宪法”和法律同等的效力。

台湾司法机关仅指法院,台湾法院设三级:最高法院是台湾地区的最高审判机关,在审级上是第三审法院,也是终审法院;高等法院是台湾地区法院体系中的第二级;地方法院是台湾地区最低审判机关,原则上设于县、市,诉讼程序实行三级三审制。检察系统为行政机关,最高法院检察署,高等法院检察处和地方法院检察处,均隶属于“行政院”所属的“法务部”。检察机关除了承担公诉之外,还拥有侦查权,可以指挥警察调查案件。⑨台湾法参见曾宪义主编:《台湾法概论》,中国人民大学出版社2007年版。

(二)沿袭英美法系风格的香港法

香港的法律体系以根据宪法制定的香港基本法为最高法典,之下有香港特别行政区制定的法律,原有的普通法、衡平法、条例、附属立法和习惯法,以及适用于香港特区的12个中华人民共和国全国性法律。⑩原有的普通法、衡平法直接接受了英国法,1844年香港《最高法院条例》规定,英国法适用于香港,而英国法主要是判例法,因此,香港在许多重要的法律领域采用英国判例法,如契约法上的对价原则,信托制度、法定权利免责、严格责任、二元制律师制度。原有的普通法、衡平法作为香港现行法律的一部分,在体系上与英国法及英国法院系统已不发生直接联系,但香港法院审案时可以参考其它普通法适用地区(包括英国)的司法判例。原有的640章条例和1160项附属立法只有24项未被采用,它们在内容和体例上与英国制定法大致相同,如香港《货品售卖条例》与英国《1979年货物买卖法》存在诸多相似之处,沿用了英国在货物买卖中“售卖”和“售卖协议”的分类。⑪香港的法律虽仍属英美法系,但也保有一些中国习惯法,例如,根据《新界条例》(第97章)第13条,法庭可以认可并执行与新界土地有关的中国习俗或传统权益;而在《婚生地位条例》(第184章)中,中国法律和习俗也得到承认。虽然如此,但其作用在逐渐消弱。

香港的司法机关由行使审判职能的各级法院构成。法院分基层法院组织,由区域法院、裁判署法庭和其它专门法庭组成;高级法院原称“最高法院”,设上诉法庭和原诉法庭,对民事、刑事案件行使审判权;终审法院行使香港特别行政区的终审权,是特别行政区最高审级,香港的诉讼案件以终审法院的判决和裁定为最终的判决和裁定。行使检控职能的是律政司、警务处和廉政公署,它们都是行政机关,其中律政司司长是行政长官、政府、各个政府部门及机构的首席法律顾问,也是行政会议的成员。⑫

(三)混合三种法律传统的内地法

内地以宪法为首的法律体系,在意识形态上是中国特色社会主义法律体系。至2010年底,中国内地已存在有效法律236件、行政法规690多件、地方性法规8600多件,分属宪法及宪法相关法、民商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法七个法律部门,由法律、行政法规、地方性法规和规章等多个层次的法律规范构成。⑬

当代中国内地法源于现代西方、马克思主义和中国传统三种法律文化,由此形成混合法。

首先是清末修律以来中国法律的持续西方化。所谓晚清修律是清朝末年以西方法律为蓝本对中国传统法律进行改造的官方运动,后来,无论是民国时期(1911-1949)还是中华人民共和国时期(当然前后30年有所断裂),中国法律在形式与实质方面,都大量地借鉴和移植西方现代法律中的理念、体系、制度、概念、术语等。在2001年中国加入世界贸易组织后,中国法律的国际化趋势更为明显。在此仅略举受西方现代法影响的五大法律(部门)之例:

——宪法:移植平等(《宪法》第4条)、自由(《宪法》第35、36条)、人权(《宪法》第33条第3款)、法治(《宪法》第5条)等理念和制度;

——刑法:实行民刑分立,实行个人责任(《刑法》第14条),罪刑法定(《刑法》第3条),罪刑相应(《刑法》第5条),不溯及既往(《刑法》第12条)等现代刑法原则;

——民法:确立民法的基本原则为平等(《民法通则》第3条)、自愿、公平、诚信(《民法通则》第4条),实行人身关系“非礼化”,财产关系“私利化”,过错责任原则(《侵权责任法》第6条)与无过错责任

⑩即《关于中华人民共和国国都、纪年、国歌、国旗的决议》、《关于中华人民共和国国庆日的决议》、《中华人民共和国政府关于领海的声明》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》、《中华人民共和国国旗法》、《中华人民共和国领事特权与豁免条例》、《中华人民共和国国徽法》、《中华人民共和国领海及毗连区法》、《中华人民共和国香港特别行政区驻军法》、《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》、《中华人民共和国外国中央银行财产司法强制措施豁免法》。其中10个与在澳门适用的相同。参见前引②,第189、199、200、202 页。

⑪陈若鸿编译:《香港货物买卖法:判例与评论》,法律出版社2003年版,第318-332页。

⑫关于香港法,参见香港特别行政区律政司:《香港的法律制度》2008年;徐静琳:《演进中的香港法》,上海大学出版社2002年版;陈弘毅:《“一国两制”的法治实践》,中国人大网http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/rdlt/fzjs/2007-06/07/content_366696.htm,2011年10月20日访问。

⑬吴邦国:《中国特色社会主义法律体系如期形成》,新华网http://news.xinhuanet.com/politics/2011-03/10/c_121173349.htm,2011年10月20日访问。原则(《侵权责任法》第7条)。

——行政法:实行依法行政(《宪法》第5条),建立行政救济[包括行政诉讼(《行政诉讼法》第2条)、行政复议(《行政复议法》第2条)、国家赔偿(《国家赔偿法》第2条、行政补偿(《宪法》第13条第3款、《行政许可法》第8条)],行政处罚(《行政处罚法》第2、3条),行政听证和立法听证制度。

——诉讼法:按照程序正义,程序法定,辩护权利(《刑事诉讼法》第32、33条),人民陪审(《民事诉讼法》第40条、《刑事诉讼法》第13条)等原则构建诉讼体制。

从受西方两大法系的影响来看,在七个法律部门中,宪法,刑法,民法借鉴大陆法系的居多,尤其是德国法,如民法中的权利能力、行为能力、法律行为、代理、时效、物权、债权、支配权、请求权、抗辩权、代位权、撤销权等,都是德式的。而商法,经济法多采用美国法,如公司治理(《公司法》第37、45、50、52条等)、金融监管(《中国人民银行法》第31条、《银行业监督管理法》第1、2条、《证券法》第178条、《保险法》第134、135条),证券交易(《证券法》第37、40、41、42条),破产(《破产法》第 2 条)。兼采两大法系的作法,如诉讼法中庭审方式实行混合辩论式制度,即以大陆法系的法官中心主义和普通法系的当事人中心主义为基础建立的。合同法也基本上是大陆法系规则与英美法规则的混合体。另外,对国际标准的采用主要发生在如产品或服务、公司治理、金融监管、反洗钱和恐怖分子,融资、商业贿赂、信息透明度、证券监管、保险监管、会计和审计、破产等领域。⑭

第二是马克思主义及其指导下的中国实践。其最主要内容为:法治建设必须在中国共产党的领导下进行,立法、司法和执法机关必须执行党的路线、方针、政策。《中华人民共和国宪法》第5条第1款规定:中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。所谓依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事务,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行。⑯中国共产党的领导,在组织上,一是通过各部门内部的党组织,如党委或党组,二是通过共产党的一个职能部门“政法委员会”来实现。强调法治建设必须服务大局,围绕中心工作展开;推进的方法有时是运动式的集中突击,在平时辅以说服教育,树立榜样,注重综合管理。

这一渊源中也包括前苏联的体制,十月革命前的俄罗斯法律属大陆法系,俄国民法典是以欧洲各国民法典,尤其是德国民法典为范本,采用五编制。前苏联对中国的影响主要表现为:1954年宪法是以苏联1936年宪法为蓝本制定的,国家政权体制和法律机构的设立,仿效苏联模式,如全国人大常委会与最高苏维埃主席团相似(《宪法》第57条),司法机构对权力机关负责并报告工作(《宪法》第128、133条),独立的检察机关及法律监督职权(《宪法》第129条),法院的分级设置和上下级关系,人民陪审员制度(《法院组织法》第12、17、38条),经济法是法律体系中的一个独立部门。⑮

最后是中国传统的法律文化,它主要来自儒家和法家两个学派。儒家主张德主刑辅,以德治国,人治优于法治,礼教优于法律。法家之治国方略为以法治国,具体包括:以法为本、事断于法、严刑峻法和以力服人。中国古代法律在汉朝以后逐渐儒家化,以礼入法,实现了儒法合流。当代中国法律继承了传统法律文化的某些部分:重视亲情关系的法律调整;重视民族关系的法律调整;重视民间纠纷的调处解决,⑰如现行的调解制度是对中国历史上“无讼”思想和延安时期的马锡五审判方式的继承和发扬,它包括人民调解、行政调解、司法调解等多种形式,一直是解决纠纷的机制之一。

以法律原则和法律制度论,三种传统中西方两大法系的占十之六七,马克思主义的占十之二三,中国传统的不足十分之一。也要看到,这种溶三种传统于一身的法律制度并不总是相容,常有冲突,如在

⑭参见朱景文:《当代中国立法中的法律移植》,载《河南省政法管理干部学院学报》2006年第4期,第87-96页。

⑯参见江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》(1997 年9 月12 日),人民出版社,1997 年,第33、34、36、37 页。

⑮参见蔡定剑:《关于前苏联法对中国法制建设的影响——建国以来法学重大事件研究》,载《法学》1999年第3期,第2-6页;王志华:《苏联法影响中国法的几点思考》,载《华东政法大学学报》2008年第1期,第95-100页。

⑰参见刘广安:《中华法系生命力的重新认识》,载《政法论坛》2011年第2期,第102-103页。解纷方式中,西式诉讼与中式的调解。另外,制定法中大部分是针对现代的统一的和稳定的结构而设计,也有一部分仍停留在前现代设计上,如对城乡二元结构的确认,形成了长达数十年的户籍、住宅、燃料供应、教育、医疗、就业、社会保障、劳动保护、司法资源分配、表达机会等10余种不平等制度。例如表达机会不平等,全国人大代表,城市人口是每24万人选举产生一个代表,农村人口是每96万人产生一个代表,4个农民等于1个市民(直至2010年才改变为实行城乡按相同人口比例选举人大代表,《选举法》第16条),而且工人代表和农民代表的比例在不断下降。还有大城市和发达地区获取更多大学入学名额,均使农民处于二等公民的不利地位。当然,这种情况不是非中国内地莫属,发达国家也正在发生从民族工业社会向全球化的生产网络体的社会结构变迁,欧洲日益走向前所未闻的超国家状态。而地理上东中西三部分结构的悬殊差别,使中国内地法律制度明显地烙上溶前现代与现代法律文化于一体的印记。

内地的司法体制沿袭了前苏联的一些作法,司法机关由法院和检察院组成,它们与政府并列,被称为“一府两院”。法院负责审理各类案件,分最高人民法院、地方各级人民法院和专门法院。地方各级人民法院包括高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院,专门法院包括海事法院和军事法院。审判实行两审终审制。检察院是国家的法律监督机关,其职权主要有审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉。检察院的设置与法院大体相同,各级法院和检察院也与各级政府的级别相对应。⑱

四、四法律体系和四法域

从上述法系分析中清楚可见,目前,内地、香港、澳门和台湾各执一法律体系,在四地之上缺乏一个统一的法律体系。在整体上,港澳台现行法律体系不纳入内地中国特色社会主义法律体系,只有10余个中国全国性法律可列入港澳法律体系,港澳台现行法律也各成体系,互不隶属。四个独立的法律体系遂产生了法律适用的独立领域,即法域。

法域(legal unit)指特定的法律适用范围。它既可能是空间范围,又可能是成员范围,还可能是时间范围。基于此,法域有属地性法域、属人性法域和属时性法域之分。目前,内地、香港、澳门和台湾各自的法律基本上只在本地生效,中国全国性法律理应在中国领土范围内普遍适用,但在实施“一国两制”的香港和澳门,只适用涉及国家统一和主权的少数必要的法律,目前只有基本法的附件三已经具体列明的10余个中国全国性法律适用于香港和澳门,为少量的例外,绝大部分不适用于香港和澳门。既便是中国现行宪法,只能按照“一国两制”原则,在主权意义上,可主张现行宪法作为一个整体对特别行政区有效,但也要承认宪法中大部分条文和规定,除第31条或部分条文,均不适用于香港和澳门。不过,考虑到未来形势的变化和需要,中央有权对附件三所列法律作出增减,这是国家统一和主权的体现。为了不致因此损及“两制”的实施,基本法又对增减法律的内容与程序作出了严格限制。此外,在国家宣布战争状态或进入紧急状态时,出于维护国家安全与统一的需要,中央有权发布命令,将有关全国性法律在香港和澳门实施。

据香港和澳门基本法,香港和澳门特区立法机关制定的法律须报全国人民代表大会常务委员会备案,但备案不影响该法律的生效。全国人民代表大会常务委员会征询基本法委员会后,如认为特区立法机关制定的任何法律不符合《基本法》关于中央管理的事务或中央和特区的关系的条款,可将有关法律发回,但不作修改(《香港基本法》第17条,《澳门基本法》第17条)。

法律适用不可避免要进行法律解释,依据中国宪法第67条,法律的解释权在全国人大常委会,全国人大常委会享有例如对香港基本法的解释权,但香港现行法律又允许法院在审理个案时解释法律。解决这两种制度之间矛盾的方法是,一方面肯定全国人大常委会的解释权,另一方面又由它授予香港法院在个案审理时,自行解释基本法中关于香港自治范围内的条款。对基本法的其它条款香港法院也可解

⑱参见前引②。释,但凡涉及中央管辖权或中央与香港关系的条款,而解释又影响到个案判决时,应在终审判决前,请全国人大常委会作出解释,然后以此解释为准作出判决。

香港和澳门法院享有独立的司法权和终审权(《香港基本法》第19条,《澳门基本法》第19条),不受制于内地法院,包括中华人民共和国最高人民法院,但国防、外交等国家行为不在其管辖权之列。内地法院的判决对特区法院也没有约束力,内地执法机关也不可以在特区行使任何管辖权。这一规定与基本法对立法权和行政权的规定不同。基本法在立法权和行政权之前都没有加“独立”二字(《香港基本法》第16、17条,《澳门基本法》第16、17条)。特别行政区享有行政上的高度自治权,但它直属于中央人民政府,行政长官和主要官员要经中央人民政府任命,立法机关可依法提出对行政长官的弹劾案,报请中央人民政府决定。与特别行政区有关的外交事务和国防事务,由中央人民政府负责管理等。立法方面如上所说,特别行政区立法机关制定的法律须报全国人大常委会备案。

四地法律特点比较表

五、四地法律的未来走向及共识基础

香港基本法和澳门基本法规定,香港和澳门保持原有的资本主义制度和生活方式,50年不变。台湾海峡两岸尚未统一,在今后相当长的一段时间里,采取中央立法的方式统一法律,不仅于法无据,有损各法域高度自治的立法权,也不利于保持香港和澳门特别行政区的稳定和繁荣。因而,四地不同的法律将长期并存,由此带来的管辖权问题;法律适用问题;判决的承认和执行问题(司法协助问题),即法律冲突要解决的任务,早已为四地法学界和司法界关注并作出应对,本文无意讨论和提出如何解决法律冲突的具体方法,而欲尝试寻找处理四地法律之间关系的根本之策。

自上世纪初法国比较法学家朗贝尔(Lambert)首倡建立“文明人类的共同法”(droit commun de l'humanitecivilisee)以来,东西方的及西方两大法系的法律互相借鉴,差别正日益缩小,法系的界线日渐模糊。首先是法源,一般认为,判例法及遵循先例为英美法系的精髓,殊不知德国的人格权法多由德国联邦宪法法院创立。⑲这种趋势更反映在各具体制度中:在宪法审查制度上,德国的宪法法院审查方式为属英美法系的南非、泰国等许多亚非国家所接受;⑩诉讼法中,英美法系的对抗制、辨诉交易越来越多为大陆法系国家如意大利、德国采用;⑪在侵权法的归责原则上,大陆法系无过错责任和英美法系的严格责任制度正日渐接近、融合;在金融、破产领域,美国法为欧洲国家的蓝本。在大陆法系国家内部,传统的公、私法的阵线不再那么分明。

20世纪下半叶大面积出现的全球化,⑫加快了法律从民族国家的概念、法系的概念,走向地理性概念的步伐,法系的分类不足以刻画全球法律的图景,新的分类成为必需,我们需要绘制新的法律地图。威廉·退宁教授(William Twining)对全球法律作出了新的划分,不失为一种有创意的尝试:⑬——全球性的法律(如环境法、外层空间法);——国际性的法律(如人权法);——区域性的法律(如欧盟法);——跨国性的法律(如伊斯兰法、商事习惯);——小区间的法律(如教会法);——领土国家的法律(如某国法);——次国家的法律(如魁北克法);——非国家的法律(如吉普赛人法)。

法律的全球化又推动了司法全球化,其实现途径主要有:一是各国间的司法协助。二是区域法院管辖,如欧洲法院。三是通过世贸组织的DSB(贸易争端解决机构)争端解决机制。四是通过国际法院依据自愿原则接受管辖和强制管辖。

基于中国四地的法律各有自己的传统,又承接了他者的一些风格,混合性明显增强,在中国四地越来越深地卷入全球化进程之际,正在形成一种新的、更具包容力的、跨文化的中国法圈,这应当是中国四地不同的法律的未来走向,它是由“两制”所体现的一国这种特殊形式的国家统一的法律表现。

这一新的中国法圈有三个支点。首先,在空间上,它既是民族国家的,又是地理性的。“民族国家的”是指国家现象既存,国家离消亡甚远,且中华民族尚有统一国家的使命,而中国法圈是这种统一国家的法律集合体,即便国家统一尚待时日,民族认同也是形成中国法圈的重要内在动力之一;“地理性的”有两种含义,一是策略性的,即在维持台湾海峡两岸各自政治预设下,由于两岸地理空间的相邻,各类交往日益繁多,法律可在非政治领域找到更多的普适性,从而溢出政治共同体,流入公共地理空间。二是趋势性的,“溢出国家”在当今世界各国均在发生,只是方式和程度不同,如跨国的金融,通信及信息,物流人流,还有跨国的沙尘暴和犯罪。⑭这使得国家垄断管制和治理的历史结束,必须寻求跨国的地理空间上的契约式的合作,正如主张以多元价值和互相依存的理念来调和各种法律传统的加拿大著名比较法学者格伦所说:“法律中的多价是时代的要求,而不管是否受到政治或国家理论的认可”。⑮而跨文化性是从”溢出国家”的趋势性中必然导出的,因为文化常常是无国度的。

其次,在法律依凭的价值基础上,在新的跨文化的中国法圈内部,虽然意识形态是社会主义与资本

主义二元的,但采用一元的现代法律原则,如平等、自由、人权、法治;依法行政、诚实信用、罪刑法定、罪刑相应、不溯及既往、程序正义、程序法定;实行大体一致的现代法律制度,如基本权利、行政救济、行政复议、过错责任与无过错责任、自由刑、公开审判、辩护权利等;四地对经济、贸易、金融等非政治领域中的国际标准的认可和应用的一致性程度更高。显然,这一跨文化的中国法圈完全不同于昨日的中华法系,中华法系奉行儒家”亲亲、尊尊”之礼教,以家族本位,用伦理入法,法律形式上诸法合体,民刑不分,重实体轻程序,司法体制上行政机关兼理司法,司法方法是调解为主,缘情司法,春秋决狱。⑯它以统一的传统中国文化为基础,⑰即便传统的中国文化也具有多元性,它是华夏文化不断吸收相邻他族的文化的产物,但与当代中国现存的兼具西方文化和传统中国文化的情形大不一样,两者所依凭的价值基础和法律理念大不相同。

基于此,本文不认同集四地的法律于所谓统一的传统中国文化概念之旗下,以复兴中华法系,盖因今天的地理中国并不尽属文化中国,地理上可分中外,文化中国则“朱颜已改”,不存在一个统一的具有传统中国文化特质的现实中国,更多的是“折中融西”。⑱无论如何总结中华法系,是以西方两大法系反观中华法系进行负面的批判,还是对它予以中性的描述,抑或开扬出其积极的价值,⑲与当代中国法关连不大。中华法系只是一个历史概念,而不是一个随着时间的推移可被不断赋予新意的语词。尽管它要解决的治国安邦、定分止争问题是普适的,但解决的方式却是那个时代的。所以,我们未像美国一直沿用1787年的宪法,法国至今在用1804年的民法那样,承袭唐律疏义或大清律例,因为唐律疏义或大清律例应对的不是今人面临的现代化的问题,这才有了百余年来中国法律和中国人法律意识的现代化变革。既然如此,为何非要把当代中国法以中华法系相称呢?

本文也不赞同近些年来中国、日本、韩国等国家的一些学者,基于东亚各国、各地区在历史文化上的某些同构性,提出的建立”东亚普通法”的主张,⑩理由有三:东亚在历史上具有的同构性不等于具有当代的同构性;东亚当代的同构性与历史文化关联不大,而具有当代意义上的普适性,这一普适性既不源于且已超出了东亚地域;东亚各国的法律除了主体地理相邻,历史上文化一体,今天无论就其法律价值,还是司法方法和技术,并无特别之处。是故,“东亚普通法”不存在独立特行的根基。质言之,新的中国法圈不再是一种静态的文化意义上的分类,不再以文化传统为认同的主要标识,而是主要奠基于法律的现代价值及制度上。

最后,在思维方式上,中国法圈是一元的,也当是沟通理性的。中国法圈,三法系四法域,法理一体,诚然正合“物有万种,道理为一”,同一本质显现为形色各异的事物,千差万殊的事物的本质又为同一,即中国宋明理学倡导的“理一分殊”之一元论哲学。⑪但是,在圈内,律分四地、意识形态二元、司法技术不同,法律冲突时在,不可仅凭一元的法理包打天下,也不可以为它为某一主体,某一地域独占;且一元的法理只是预设的一般规范,是一个待具体化甚至在某些方面可修正的大前提,四地在具体化中的“续造”是题中应有之义,正如实践哲学的代表人物之一伽达默尔所言:惟有对总体的具体化才赋予所谓的应当以其确定的内容。而沟通理性既是克服宋明理学虚构出一个最一般的理之弊,也是一元的法理的

具体化的有效思维方式之一。沟通理性是一种透过反复论辩的民主沟通程序,以达成真理共识的理性。沟通理性要求在参与者相互之间建立起相互承认的关系,相互接受对方的视角,学会用他者的眼光审视自己,相互学习,取长补短,这才可能出现建立在信念基础上的共识。这种沟通理性是对暴力的否定和超越,现成为法律的正当性的来源之一。它尤适于在今天这样一个民主、多元、开放的社会中人类之间的相互理解与和谐共处,至少,人们需以柔性的沟通理性来弥补国家中心主义的刚性思维。中国一国四法这种无先例的特性,更是需要人们树立沟通理性的思维方式,才可消除四地的法律冲突,实现更好的法律合作。

事实上,近十余年来中国四地在连手打击犯罪、司法管辖权上越来越紧密的协作,已初步验证了上述关于法律的“地理性”的判断,证实了沟通理性的效用,如台湾地区1992年颁布《两岸人民关系条例》,1997年颁布《台湾地区与港澳地区人民关系条例》,内地1998年的《最高人民法院关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决的规定》,2006年的《最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排》及2009年的《补充规定》。2009年两岸在南京签署了《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,2010年粵港签署《粵港合作框架协定》,在协定中建立了法律事务协调机制。另外,内地也认可港澳台三地都有一定的对外交往权,港澳两特别行政区可以在经济、贸易、金融、航运、通讯、旅游、文化、体育等非政治领域,单独地同世界各国、各地区及有关国际组织发展关系,签订和履行有关协议,并可以参加不以国家为单位的国际组织和国际会议。

如何促使中国四地法律进一步接近,促使中国法圈的地理性和沟通理性进一步增强,在实务上,可借鉴欧盟的作法,非从统一立法入手,因于法无据,而可从指导立法的政策或立法框架入手:在立法层面,四地目前各自独立行使立法权,但可在非政治领域共同协商大体一致的立法政策,如民事法律中的产品责任政策,消费信贷政策,民事行为能力政策,⑫以此来指导各自的立法,为此必须探讨建立制度化的商谈机制。在司法层面,可通过有一定共识的“合立法政策解释”,即以大体一致的立法政策为标准去解释四地既存的不同的法律,尤其是具有极大不确定性的概念,如台湾法律规定的“公共秩序”和“善良风俗”,内地法律规定“社会公共利益”,旨在消除四地法律的差异。⑬这比今天立法时四地各行其是,明天司法时遇到法律冲突,再慢慢坐下来,费时费力地寻找解决法律冲突的方法,似更为根本和有效。

Chinese law today is applied in a country featured with two different political,social and economic systems and three coexisting legal families.Chinesemainland,Hong Kong,Macro,and Taiwan independently belong to four legal systems and apply their own law respectively.These four places in China should nationally and geographically be fused into a new CHINESE LEGAL CIRCEL embodied a uniform modern legal concept and reflecting a strong communicatin g rationality in the Glocalization.

⑫内地法规定十八周岁为完全民事行为能力人,十周岁以下为无民事行为能力人,而台湾的标准分别为二十周岁和七周岁。

⑬欧盟的作法,参见 Koch/Magnus/von Mohrenfels,IPR und Rechtsvergleichung,3.Auflage,C.H.Beck,2004,S.319 -322.Taru Spronken,Towards Commen Procedural Rights in Criminal Proceedings throughout the EU,in:A Compilation of Paper from The 2011 CESL Conference on the Harmonization of Laws,p.95.

*

*中国政法大学中欧法学院教授,博士生导师。本文曾在2011年10月15-16日中欧法学院2011年会(北京)上被口头报告,会后作了较大修改和补充。中国政法大学2011级法理学研究生李梦娜和钟驰名、比较法学研究生张振宇为本文写作搜集和整理了部分资料,特此致谢!

(责任编辑:李小明)