任务执行标准和二语学习者的口语产出

胡行超

(南京医科大学 外国语学院,江苏 南京 210029)

2012 - 06 - 11

江苏省高校哲学社会科学课题资助项目(09SJD740018)

胡行超(1972-),女,Lancaster大学博士,南京医科大学副教授。

任务执行标准和二语学习者的口语产出

胡行超

(南京医科大学 外国语学院,江苏 南京 210029)

本研究旨在探讨任务执行标准对二语学习者口语产出的影响。72名中国英语学习者随机结成36个对子,再分成两个实验组(高标准组和低标准组)和一个对照组,每组分别完成两个图片故事任务。两个实验组在执行任务之前被告知在任务完成后分别需要完成一项要求较高或较低的活动,对照组无任何任务后要求。结果显示任务执行标准对参与者口语产出的数量、句式多样性和流利性均产生了正面影响。这一结果对二语教学实践具有重要启示。

二语习得;任务执行标准;多样性;准确性;流利性

一、前 言

任务在二语教学与研究领域起着核心作用。Bygate et al.将其定义为“一种同教学决定相关的有重点的明确活动。它要求学习者使用语言(侧重意义)以达到某一目标,并产出可用作研究的数据”[1]。就提高交际能力而言,任务模拟现实交际要求,强调表达真实意义而非掌握语言形式,从而促进学习者的交际能力。从语言学习作为认知过程这一角度来看,不同类型的任务为学习者提供了激活、使用、扩展和重构现有语言系统的机会,这些均有助第二语言的发展。

1. 任务研究的理论依据

目前二语习得领域对任务的研究大多从认知角度,侧重探讨任务的内在特征和外在执行条件对学习者语言(主要是口语)产出质量,特别是多样性、准确性和流利性这三方面的潜在影响[2]。这一研究方向建立在三个理论之上。首先Skehan提出语言使用者分别拥有以规则和范例为基础的两种知识体系[2]。基于规则的系统可以灵活地运用于任何场合来精确表达意思,但这一系统在语言使用过程中给大脑中心处理带来极大压力。换句话说,使用以规则为基础的知识系统能够产出多样和/或准确的语言,但这是以牺牲信息处理速度或流利作为代价。反之,基于范例的知识体系依赖记忆,在过往经历的基础上形成并储存了大量固定短语单位。然而这一体系高度受制于语境,表达新概念新信息的能力有限,但是使用基于范例的系统不会给工作记忆带来巨大压力,使其能够迅速处理语言信息,获得流利产出。由于两种系统均存在局限性,Skehan认为理想状态下语言使用者应能在不同的交际场景恰当灵活地使用两种语言处理模式(规则和范例)以满足不同的交际目的[2]。

其次,任务研究中最常引用的是Levelt的言语产出模型[3]。这一模型指出言语产生的过程大致可分为三个阶段:(1)意义建构阶段,即挑选并组织计划表达的信息;(2)转换阶段,即运用句法和词汇将意义转换成语言信息;(3)执行阶段,即通过神经肌肉系统以物理形式(语音)实现语言信息。Levelt的言语处理模型还包括三个监控环路。第一环路检查所构建的意义是否与说话者的最初意图相符,第二环路监控转换了的语言信息,第三环路则监控已经产出的言语。在意义构建阶段的错误监控牵涉不同类型的自我修正,比如说话者可能需要重新组织信息,或对现有信息进行修正。在某些情况下由于语言能力有限,二语学习者可能会彻底放弃起初想要表达的意思,而代之以完全不同的新内容。由于母语说话者的转换阶段具有高度自动化的特点,他们的注意力主要用于意义建构和监控。二语学习者因语言水平有限,并缺乏自动转换的能力,他们的注意力在语言处理的各个阶段都处于高度竞争状态。

第三,多数二语习得的研究者都直接或间接支持有限注意/处理容量这一模型。Skehan将其用来解释二语口语产出三个方面(多样性、准确性和流利性)之间的关系。他提出由于大脑中心处理容量有限,学习者只能关注语言产出的一或两个方面,而无法兼顾所有方面[2]。因此某方面语言使用的提高往往是以牺牲其它方面作为代价,这就是Foster 和& Skehan所说的“权衡效应”[4]。特定的任务性质或执行条件,甚至个人倾向都会使说话人优先注意产出的某一方面而忽视其它方面。

2. 任务特征与口语产出

由于任务能够将说话人的注意力转向语言产出的某些特定方面,对任务的研究也就侧重探讨哪些任务设计因素以及执行条件能够对任务完成过程中的语言产出质量产生潜在影响。大量研究证明无论是任务的内在特征(任务类型或内在结构)还是外在执行条件(预先准备、即时准备或排练)都会显著影响学习者语言使用的各个方面。

研究者们发现任务类型的差异,即涉及不同语篇模式的任务(如叙述、辩论、面谈等)对语言产出的不同方面具有显著影响。比如要求更多注意语言形式,对参与者施加更多交际压力,或者要求更高语篇连贯性的任务在某些语法形式上往往取得更高的准确性[5];牵涉到传达个人信息以及熟悉内容的任务有利于流利性和准确性的提高[4];拥有不同语篇特征的任务可能影响句式多样性的不同方面[6]。此外,说话人在执行任务过程中选择词汇、句法和内容等方面的自由程度也会影响他们的语言输出,更多的自由带来更流利的产出[1]。另一方面,任务内在结构(如紧凑或松散、是否存在背景信息等)也会影响学习者的语言输出。研究者们发现内在结构紧凑的任务易于取得更高的流利性和准确性[7][8];具有复杂故事情节的叙述任务(存在背景信息)容易产出更多样性的语言使用[8]。

3. 任务执行条件与口语产出

除了任务设计因素,各种任务执行条件(包括预先准备、即时准备以及排练)对语言产出的影响也获得了广泛关注。就预先准备而言,研究者们主要探讨了是否提供准备时间[9][10][4],准备时间的长短[11],准备模式[12],以及准备重点[13]等变量对随后语言使用的影响。Ellis发现学习者在有充分时间“准备他们的叙述内容和获取词汇和语法资源”[10]时产出的语言准确性最高。Crookes则发现学习者在给予十分钟的准备时间后,产出了显著多样的语言,但是否提供准备时间和准确性之间没有明显关系[9]。Foster和Skehan的研究显示说话者在有准备的条件下语言使用更加流利和多样,但任务前准备和准确性之间的关系不甚明确[4]。Mehnert发现学习者在有准备的条件下语言的使用更流利、更准确、词汇更多样。同时准备时间越长,语言的流利性和词汇的多样性表现越佳[11]。就准确性而言,一分钟的准备时间提高最多,但是语言的多样性在十分钟的准备条件下显著提高。Foster & Skehan研究了不同准备模式(单独、小组讨论或老师带领)对口语产出的作用。他们发现在老师带领的模式下,语言产出的准确性显著提高,同时并未牺牲语言使用的其它方面,而单独准备则带来更多样和流利的表现[12]。Sangarun试图了解不同准备重点(意义或形式)和语言产出的关系,结果显示总体来看和无准备相比,不同重点的准备都能提高语言产出的质量,但“在任务前的准备中如果同时注重意义和形式,学习者的表现最佳”[13]。

尽管预先准备和任务表现之间的关系获得了广泛关注,Yuan 和 Ellis仍研究了在线准备对语言产出的影响。他们根据Levelt的模型将在线准备定义为“说话者特别注意信息转换阶段并且对言语产出前后进行监控”的过程,结果发现同无准备相比,在线准备提高了句法多样性和准确性,而任务前准备则对句法多样性、词汇丰富度以及流利性产生了正面影响[14]。此外,还有一些研究者更关心任务排练(包括任务内容重复和任务类型重复)对语言产出的潜在作用。他们发现重复执行同一任务显著提高了学习者语言表达的总体水平,尤其表现在句式和词汇的多样性方面[15][16],但任务类型重复的影响则不明显。Bygate解释说在首次执行某一任务时,说话人完成了意义建构(即组织并计划好所需表达的信息),而当重复执行同一任务时,他们的注意力会转向如何运用句法和词汇将所需表达的信息转换成恰当的语言形式,从而显著提高语言产出的质量[15][1]。

4. 任务执行标准

目前对任务的研究大多采纳认知视角,即假定通过对任务的各个变量进行操控,可以预测并复制学习者的语言产出,从而将研究结果推广至更大范围,而学习者、任务以及语境之间的相互作用则未考虑在内。与此相反,采用社会文化视角的研究者们则认为语言的产出和使用取决于个体与他们所参与的任务之间的相互作用,而非任务本身的内在特征[17]。Coughlan 和 Duff提出任务和活动两个不同概念,即任务是教材编写者或教师的工作计划,而活动则是任务执行过程中实际的语言产出[18]。他们发现同一任务在由不同的学习者完成或是同一学习者在不同的场合完成都会产生不同的语言表现。因此他们指出任务不能被视为一个常数,个体对某一特定任务的反应和表现是独一无二也是无法预测的。这是因为在参与某项任务时,学习者通过引入自己的目的和建立自己的目标对这一任务进行重新诠释和定义,从而导致不同的任务结果和语言使用情况。从协作理论的观点出发,成功的交际被视为“达成共识(grounding)”的过程[19],即除非一方表示异议,说话人双方认定所说已被理解。在达成共识的过程中,说话人并非一直追求完全理解,而是“达到满足当前交际目的程度即可”[20],这就是所谓的“达成共识标准”。不同的交际目的、会话类型以及交际媒介都会产生不同程度的共识标准。尽管协作理论和本研究并无直接关系,但“达成共识标准”,或者说“任务执行标准”这一概念对二语学习者如何执行某一任务具有重要启示。如果一项任务没有事先制定执行标准,学习者一定会设立自己的完成标准,因此同一学习者对不同的任务类型会设立不同的执行标准,而同一类型的任务不同学习者设立的执行标准也会不尽相同。另一方面,当教材编写者或教师预设了某项任务的执行标准,学习者往往不得不接受外部施加的这一标准,从而产生相对较为统一的执行标准。

二、研究问题

二语习得文献中对任务的研究和讨论大多未考虑任务执行标准这一因素。为了填补这一空白,本次研究着重探讨不同程度的任务执行标准对二语学习者口语产出的影响,并回答以下两个研究问题:

RQ1:任务执行标准与口语产出的数量之间是否具有显著关系?

RQ2:任务执行标准与口语产出的质量(多样性、准确性和流利性)之间是否具有显著关系?

三、方 法

本研究采用了混合(组间组内)3×2的实验设计。组间变量为三个任务执行标准组(高标准、低标准及对照组);组内变量则为每组执行两项不同内容的图片故事任务。

本实验采用的图片故事任务均为互动口头叙述任务,其中,“超市”(Yule, 1997)和“足球”(Heaton, 1975)为两项正式实验任务,而“狗与乌鸦”(Dechert et al., 1984)则为热身任务。为保证任务执行的可比性,我们选择实验任务时考虑了三方面因素:即图片数目一致(均为6幅);故事中主要人物数量基本一致;理解并完成任务无需特定文化背景知识。

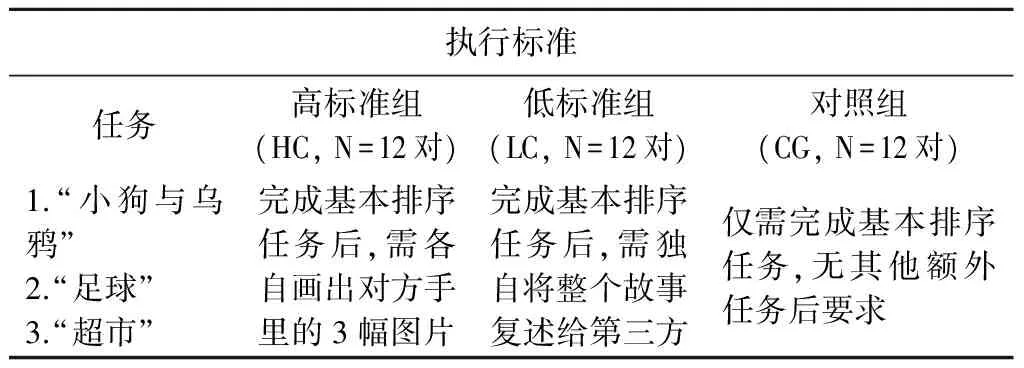

对于任务执行标准,我们将实验对象随机结成对子,再分为两个实验组(即高、低标准组)和一个对照组。对照组只需将他们手中的6幅图片(每人3幅)根据故事情节进行排序。两个实验组在执行任务前被告知他们在完成基本的排序任务后,还必须分别完成一项额外的要求,其中高标准组成员需各自画出对方手中的3幅图片,低标准组成员则需将整个故事单独复述给第三方。

本实验的参与者为中国某大学72名本科一年级新生(男生41人,女生31人),英语程度中级,年龄18-19岁,具有相似的英语学习背景。数据采集分两次进行,间隔一周,每次完成一项不同内容的任务。第一次数据采集时,参与者先完成一项热身任务,随后立即执行第一项正式任务。为了避免可能的任务效应,我们对两项实验任务的顺序进行了平衡,即每组半数人员先完成“足球”再完成“超市”,而另外半数则顺序相反。表1显示了采用的叙述任务及三种执行标准。

表1 任务及执行标准

数据采集过程中,参与者相向而坐,他们只能进行口头交流,不得相互查看对方图片。任务开始前没有额外准备时间,完成任务没有时间限制。我们对参与者执行三项任务时的语言产出进行了数码录音,录音内容随后通过Transcriber软件转录为word文档(未包括热身任务数据)。我们对所有的口语产出数据按照AS单元[21]、从属子句、重复、自我修正及无误子句进行编码,同时任何0.3秒及以上的停顿被界定为非流利产出。为保证编码信度,我们邀请另一教师对25%的数据再次进行编码,评估者间信度达到94%。

为了回答研究问题,我们对参与者的口语产出从质量(多样性、准确性和流利性)和数量方面进行评估。多数任务研究对句式多样性的分析仅依靠从句数量。根据Norris 和 Ortega的提议,我们采用三个变量对句式多样性进行了综合评估[22]:AS单元均长(AS单元内平均单词数)提示总体多样性;子句/AS单元比(AS单元内平均子句数)提示从句层面的多样性;子句均长(子句内平均单词数)提示短语层面的多样性。我们采用无误子句的百分比来分析准确性,并同时评估流利性的停顿、速度和修正这三方面。停顿的指标为停顿均长(所有0.3秒及以上停顿的平均时长)和停顿位置(子句中间停顿的百分比);速度通过语速(单位时间内产出的音节数,包括停顿时间)和语流均长(两个0.3秒或以上停顿间的平均音节数)进行测量;修正层面则由非流利产出的百分比(包括重复、自我修正等)进行评估。除了产出质量,我们也统计了任务执行过程中语言产出的数量(单词总数)。

四、结 果

我们对评估语言产出质量及数量的指标(共十项)进行了一系列方差分析,如果出现统计学上的显著差异,再进行Bonferroni事后检验,以确定差异源头。结果显示如下(表2):

表2 语言产出各项指标的方差分析结果(其中*提示存在显著差异)

以上表格显示在所有十项指标中,四项指标在不同任务执行标准组之间存在统计学上的显著差异,即子句/AS单元比、子句均长、语流均长和产出数量。

首先来看任务产出的句式多样性。在三个执行标准组之间,子句均长(F=5.612,p=.008)和子句/AS单元比(F=5.844,p=.007)均存在显著差异。就子句均长而言,高标准组的平均值最高(6.26±.59 个单词),其次为低标准组(5.73±.51个单词),最低为对照组(5.55±.51 个单词)。尽管Bonferroni事后检验显示差异仅存在于高标准和对照组之间(p=.008),但三组的平均值似乎提示任务执行标准越高,子句越长(即从句层面越多样)这一趋势。

与子句均长相反,子句/AS单元比在高标准组中的数值最低(1.08±.12),其次为低标准组(1.21±.11),而对照组最高(1.24±.12)。Bonferroni事后检验提示高标准组显著低于对照组(p=.010)和低标准组(p=.034),而对照组和低标准组之间则无显著差异。综合子句均长和子句/AS单元比,我们发现了这样一个有趣现象,即就句式多样性而言,高标准组产出的子句最长,但数量最少;对照组产出的子句最短,但数量最多。

除了从句均长和子句/AS单元比,任务执行标准总体上还显著影响了实验对象的语流均长(F=3.310, p=.049)。表2显示高标准组语流均长最高(5.18±.98),其次为对照组(4.47±.94),低标准组最低(4.30±.75)。尽管Bonferroni事后检验显示高标准组与低标准组之间的差异未达到统计学上的显著水平(p=.052),但这一趋势相当明显。

此外,表2提示不同任务标准组之间的语言产出数量也具有显著差异(F=22.681, p<.001)。统计数据显示高标准组的产出数量最大(1276.46±250.45),几乎两倍于其他两组,其次为低标准组(747.75±290.72),对照组最低(691.13±134.89)。Bonferroni事后检验显示高标准组的产出数量显著高于低标准组和对照组(p<.001),而后两者之间则无显著差异。

五、讨 论

本研究旨在探讨任务执行标准与语言产出的数量和质量之间是否存在显著关系。结果显示不同任务执行标准对学习者语言产出的数量、多样性和流利性均具有显著作用,但准确性则未受影响。

首先我们分析任务标准和产出数量之间的关系。统计数据显示高标准组的产出显著高于低标准和对照组,这一结果并不意外。不同任务执行标准之间的差别取决于是否存在额外任务以及额外任务的要求高低,这一差别使得不同组别的参与者对完成任务所需传递的信息数量以及精确程度存在不同的认识。就对照组而言,完成基本排序任务只需相互简明扼要提供基本信息即可,因此他们的对话多侧重于识别人物、理清时间关系和事件顺序等。至于两个实验组,由于面临不同的任务后要求,他们对执行排序任务过程中额外所需传递的信息判断不一。以高标准组为例,他们在叙述过程中倾向于“添枝加叶”,向对方提供或从对方获取大量精确信息,以便能够完成附加的画图任务,如图片中人物的外貌、衣着、动作、相对位置等。就低标准组而言,完成任务所需传递的信息量不一定比对照组多,但他们需要记忆从对方获取的信息以便随后顺利地复述故事。这就解释了最终高标准组的产出数量显著高于低标准和对照组,而后两组之间则无显著差异。

任务执行标准对产出的多样性也具有显著作用,具体为高标准组子句均长显著高于对照组,而子句/AS单元比则显著低于低标准和对照组。换句话说,高标准组产出的子句最长,但数量最少。这是一个有趣的现象,未见于文献报告。直觉来看,测量句式多样性的三个指标中,子句越长或从属子句越多,AS单元就越长。然而,AS单元中子句数量和子句长短之间并非直接相关,因为一个很长的AS单元可能仅有一个子句,其中包含多个短语用作修饰词[22][23]。

Norris & Ortega指出,与句式多样化的其它指标不同,子句长度的增加只能通过添加短语层面的修饰成分(如形容词、副词、介词短语等)、名词化、或将子句压缩为短语以浓缩信息等途径[22]。由于不同的任务后要求,高标准组在信息传递的数量、细节、精确程度方面显著高于其他两组。为了达到能够画图这一目的,他们需要了解图片中所指人或物的数量、特征、动作、空间位置和关系以及场景。正是这一任务要求使得参与者需要使用大量形容词、副词、介词以及名称短语来限定各个句子成分,从而使子句长度显著增加。但为什么高标准组并未同时产出数量更多的子句呢?这一现象有多个解释。Pawley & Syder在分析本族成年人的对话时发现即使是最熟练最流利的说话人都会时常停顿,但绝大多数的停顿位于独立或从属子句之间。因此他们提出了“一次一个子句”假说,即在涉及传递新信息时,说话人最多只能预先准备一个子句的结构和内容[24]。他们还发现如果需要产出较长的语篇,本族人大多采用子句式串连和整合这两种策略。他们提出串连方式能够更高效地产出流利而正确的句式。相反,高度的整合方式往往造成子句中间的停顿或结构崩溃,这是因为说话人无法预先准备一个子句之外的内容,当他们试图产出一长串含有多个子句的语篇时,必然冒着句式崩溃的风险。当然,本族人通常能够流利地说出包含多个子句的大段内容,这主要归结于他们使用了长期记忆中保存的大量习惯用语或固定搭配。这些习惯用语通常是作为一个整体被储存和记忆的。Pawley和Syder的理论显然也适用于二语学习者。由于语言能力有限以及信息处理自动化不足,二语学习者可能更加依赖句式串连方式,因而本研究的参与者倾向在短语而非从句层面上打包大量信息就不奇怪了,这也解释了高标准组产出的子句长但数量少。

另一种解释是高标准组的产出数量几乎是其他两组的两倍,而那些额外产出很可能是以非子句单元的形式出现。这一现象往往是说话人由于语言能力不足,在时间压力下不得不完成要求过高的任务造成的,因为依赖短语或语言碎片,忽略句法可以降低信息处理量并减轻交际压力。值得注意的是非子句单元碎片被视为AS单元,换句话说,很可能大量AS单元仅由语言碎片构成,根本不含独立子句。这就不可避免地对子句/AS单元比产生了负面影响。

还有一种可能是高标准组的对话或许更具互动性。因为高标准组的任务后活动要求说话人进行更广泛的交流以便获取更多细节,侧重交际细节的协作任务更容易产生较短的话轮,从而带来较短的AS单元。显著缩短的AS单元极大减少包含埋置子句的可能性,从而导致子句/AS单元比降低。需要注意大量细节也会影响到参与者(作为信息接收方)在任务执行过程中对同伴语言产出的回应方式。他们可能更少容忍歧义、发起更多意义协商、互动更为广泛。Robinson指出,“更多的互动和话轮转换会弱化说话人产出多样化的句式和从属关系的努力,导致出现大量用以回答澄清请求和确认核查的是/否省略结构或单个子句。”[25]这在一定程度上也会使高标准组中的子句/AS单元比降低。

除了产出数量和多样性,任务执行标准对流利性也产生了显著影响,即高标准组的语流均长明显高于其他两组。为解释这一现象,我们首先需要了解语流的意义。Powell et al.将语流均长定义为一段无停顿话语所包含的音节数。为产出这样一段话语,“说话人必须能够处理所需的全部句式和词汇,而不必中途停顿来加工其中的任何部分”[26]。基于Levelt的言语产出模型,Towell et al.认为语速和建构阶段相关,而语流则与转换阶段相关[27]。语流均长增加意味着说话人在单位时间跨度内加工处理的信息更多,这提示两种可能性,知识程序化程度的提高或更多习惯用语的掌握。这两种可能通常是语言经过较长时间发展的结果,显然不适用于本研究的参与者,而Pawley & Syder的“一次一个子句”[23]假说可能更有说服力。我们知道除了语流均长,高标准组的子句均长也高于另外两组,这是因为高标准组需要传递大量细节内容,为达到这一目的他们需要使用形容词、副词或各种短语作为修饰语,从而将大量信息纳入单个子句。换句话说,高标准组在一次准备一个子句时,在一定程度上由于任务的特定要求被迫加工处理更多信息,从而产出更长的语流。

六、结 论

总体来说,提高执行标准对产出的数量、多样性和流利性均产生了正面影响,除了子句数量明显减少之外,其它指标未受负面影响。这一结果为二语教学提供了重要启示。在语言教学中,除了其他任务执行条件(如提供准备时间、任务排练等),教师为学生预设一个较高的任务执行标准也能够将他们的注意力转向语言使用的特定方面,从而充分提高教学任务的效果,协助中介语的发展。

当然本研究不可避免地存在一定的局限性。首先只使用了一种任务类型(叙述),而不同任务类型(如面谈、讨论等)必然导致不同的语篇模式及语言输出,采用更多任务类型有助了解任务执行标准对不同类型的任务是否产生类似影响,或执行标准与任务类型之间是否存在相互作用。其次,不同执行标准的设置似乎未能区别低标准组和对照组之间的区别,因为所有显著差异都发生在高标准组与低标准和/或对照组之间。今后的研究可尝试其他设立执行标准的方法,从而确定有无执行标准以及不同执行标准之间的差异。

任务研究在探讨任务特征(认知负荷和内在结构)以及执行条件(准备和重复)如何带来预期的任务表现方面获得了丰硕成果,但设置不同执行标准对随后任务执行情况的影响却是一个被忽略的议题。本次研究填补了这一空白,研究结果有助我们了解任务执行标准与二语学习者语言使用之间的关系,并提供了重要的教学启示。

[1] Bygate, M. (2001). Effects of task repetition on the structure and control of oral language. [A] In M. Bygate, P. Skehan & M. Swain (Eds.), Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching and Testing. Harlow, UK: Pearson Education.

[2] Skehan, P. (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. [M] Oxford: Oxford University Press.

[3] Levelt, W. J. M. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. [M] Cambridge, MA.: MIT Press.

[4] Foster, P., & Skehan, P. (1996). The influence of planning and task type on second language performance. [J] SSLA, 18, 299-323.

[5] Tarone, E. (1985). Variability in interlanguage use: A study of style-shifting in morphology and syntax. [J] Language Learning, 35(3), 373-403.

[6] Bygate, M. (1999). Quality of language and purpose of task: patterns of learners' language on two oral communication tasks. [J] Language Teaching Research, 3(3), 185-214.

[7] Skehan, P., & Foster, P. (1999). The influence of task structure and processing conditions on narrative retellings. [J] Language Learning, 49(1), 93-120.

[8] Tavakoli, P., & Foster, P. (2008). Task design and second language performance: The effect of narrative type on learner output. [J] Language Learning, 58(2), 439-473.

[9] Crookes, G. (1989). Planning and interlanguage variation. [J] SSLA, 11, 367-383.

[10] Ellis, R. (1987). Interlanguage variability in narrative discourse: Style shifting in the use of the past tense. [J] SSLA, 9, 1-20.

[11] Mehnert, U. (1998). The effects of different lengths of time for planning on second language performance. [J] SSLA, 20, 83-108.

[12] Foster, P., & Skehan, P. (1999). The influence of source of planning and focus of planning on task-based performance. [J] Language Teaching Research, 3(3), 215-247.

[13] Sangarun, J. (2005). The effects of focusing on meaning and form in strategic planning. [A] In R. Ellis (Ed.), Planning and Task Performance in a Second Language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

[14] Yuan, F., & Ellis, R. (2003). The effects of pre-task planning and on-line planning on fluency, complexity and accuracy in L2 monologic oral production. [J] Applied Linguistics, 24(1), 1-27.

[15] Bygate, M. (1996). Effects of task repetition: Appraising the developing language of learners. [A] In J. Willis & D. Willis (Eds.), Challenge and Change in Language Teaching. Oxford: Macmillan Education.

[16] Gass, S. M., Mackey, A., Alvarez-Torres, M. J., & Fernandez-Garcia, M. (1999). The effects of task repetition on linguistic output. [J] Language Learning, 49(4), 549-581.

[17] Appel, G., & Lantolf, J. P. (1994) Speaking as mediation: A study of L1 and L2 text recall tasks. [J] The Modern Language Journal, 78, 437-452.

[18] Coughlan, P., & Duff, P. A. (1994). Same task, different activities: Analysis of a SLA task from an activity theory perspective. [A] In J. P. Lantolf & G. Appel (Eds.), Vygotskian Approaches to Second Language Research. Norwood, NJ: Ablex.

[19] Clark, H. H., & Brennan, S. E. (1991). Grounding in communication. [A] In J. M. L. L. B. Resnick, & S. D. Teasley (Ed.), Perspectives on Socially Shared Cognition. Washington, DC: American Psychological Association.

[20] Clark, H. H., & Wilkes-Gibbs, D. (1986). Referring as a collaborative process. [J] Cognition, 22, 1-39.

[21] Foster, P., Tonkyn, A., & Wigglesworth, G. (2000). Measuring spoken language: A unit for all reasons. [J] Applied Linguistics, 21(3), 354-375.

[22] Norris, J. M., & Ortega, L. (2009). Towards an organic approach to investigating CAF in instructed SLA: The case of complexity. [J] Applied Linguistics, 30(4), 555-578.

[23] Allwright, R. L., Woodley, M. P., & Allwright, J. M. (1988). Investigating reformulation as a practical strategy for the teaching of academic writing. [J] Applied Linguistics, 9(3), 236-256.

[24] Pawley, A., & Syder, F. H. (1983). Two puzzles for linguistic theory: nativelike selection and nativelike fluency. [A] In J. C. Richards & R. W. Schmidt (Eds.), Language and Communication. London; New York: Longman.

[25] Robinson, P. (2001). Task complexity, task difficulty, and task production: Exploring interactions in a componential framework. [J] Applied Linguistics, 22(1), 27-57.

[26] Towell, R. (2002). Relative degree of fluency: A comparative case study of advanced learners of French. [J] IRAL, 40, 117-150.

[27] Towell, R., Hawkins, R., & Bazergui, N. (1996). The development of fluency in advanced learners of French. [J] Applied Linguistics, 17(1), 84-119.

TaskPerformanceCriteriaandSecondLanguageLearners’SpeechProduction

HU Xing-Chao

(College of International Studies, Nanjing Medical University, Nanjing 210029,China)

This study aims to investigate how task performance criteria might affect the speech of second language learners. Seventy-two Chinese EFL learners were randomly paired and divided into one control and two experimental groups (high criterion and low criterion). Each group was asked to perform two picture-story tasks. Both the experimental groups were informed at the outset that they would be asked to perform either a demanding or less demanding additional activity upon completing the baseline task. No such requirement was imposed on the control group. It was found that performance criteria had a positive effect on the participants’ speech in terms of productivity, phrasal complexity, and mean length of run. The results provide useful pedagogical implications.

Second Language Acquisition;performance criteria;complexity;accuracy;fluency

H319

A

1009-105X(2012)03-0133-07