城市化进程中我国城乡居民的长期粮食需求

张锦华, 许 庆

(上海财经大学 财经研究所,上海 200433)

一、现有研究文献综述

在对粮食及食物需求的研究上,国外学者从不同切入点做出了许多有益的探索。A.Deaton, C.Paxson验证了家庭规模对于食品需求具有反作用,随着家庭人数的增加,人均食物消费呈现出下降趋势[1]。Kozo Sasaki利用鹿特丹系统研究了日本的16种食物的消费结构,指出相对价格、实际收入,家庭规模和时间是影响食物消费结构的重要因素[2]。AIDS模型也被广泛运用于对我国食物消费的研究,Kuo S.Huang, Biing-Hwan Lin基于全美的食品消费调查数据对不同收入水平家庭的收入弹性做了测算,测算采用了AIDS模型对难以取得的价格数据作了单位平均的方法[3]。Huang et al.也利用AIDS模型采用不同的虚拟变量进行了自己的测算[4]。Fan et al.对AIDS模型进行了拓展,分析了中国的粮食消费弹性[5]。

在研究中国粮食需求问题时,城乡差异得到了学者们的关注,程国强、陈良彪综合考虑了未来我国城乡人口的变化和人均粮食消费量的变化,将未来的口粮、饲料粮、种子用粮、工业用粮、损耗等五个方面的需求加总,以此推算我国粮食需求量,并认为2030年之前我国粮食总需求将不会超过6.4亿吨[6]。对未来需求的考察,廖永松、黄季焜利用CAPSIM-PODIUM模型,预测分析了2010和2020年全国及九大流域片的大米、小麦、玉米的需求量,指出人口的增长和饲料粮的需求增加是未来粮食需求增长的主要原因[7]。陈永福对前人的模型分析作了总结[8],在分析玉米、大豆的需求时采用了双对数模型,而分析大米、小麦的需求时则采用了对数-对数-倒数模型[9]。陆文聪、黄祖辉构建中国农产品区域市场均衡模型,从全国和地区二个层次上预测和分析了2006年和2010年我国稻谷、小麦和玉米三种粮食的供求形势[10]。马晓河、朱希刚等也曾根据一些经验数据做出类似研究[11-12]。

前人对于粮食的需求分析,往往是从人口的变动和饲料的需求量出发,考虑到价格、收入等因素的变化,综合给出一个大致的估测,城镇化问题往往被纳入供给问题中,集中指向城镇化所带来的耕地减少和劳动力减少所带来的不利影响,而近年来我国高速城镇化所带来的人口流动、年龄结构变化、收入结构变化、消费习惯的变化对我国粮食的需求结构所带来的影响则缺乏系统的研究。在居民粮食消费问题中,无论是曲线拟合还是模型估计,都体现了用趋势进行拟合的思路,可适用于短期分析。但是在中长期预测中,各种因素的变化难以预料,即使是居民消费理念和习惯也可能发生变化,影响到预测的合理性。此外,食物不同于一般商品,无法无限制的消费,需要考虑现实可能性进行分析。

二、城市化与我国居民的粮食消费特征

(一)上世纪90年代以来城乡居民的粮食消费弹性

我国居民口粮消费受到许多因素的影响,为了定量分析各种因素对于我国居民粮食和其他食品的消费需求,本文利用近乎理想需求系统(AIDS)分析我国食品的价格和收入弹性,考虑到在前人的研究中,往往采用城乡虚拟变量来进行统计测算,但是这种处理方式忽略了城乡间的价格差异,因此区分城乡分别建模较为妥当。AIDS模型的形式如下:

(1)

为满足上述要求,通常采用zellner的迭代似然不相关回归方法对模型进行估计。数据主要来自于历年的统计年鉴(数据从1991到2009年),统计年鉴中缺失的数据采用插值法补足。粮食类食品以大米和小麦为主,肉类包括肉禽蛋奶等动物性食品,其他类以蔬菜瓜果为主,将酒类等副食品也计入其中,消费支出按食品总收入减去粮食和肉类的消费计,消费量则按蔬果酒类占80%的比率折算,采用这种近似方法的前提是“其他”几类食品的消费量较为稳定,这类处理不会改变模型的性质。

表1 城乡居民的粮食消费弹性

注:括号内为t值

对于城镇食品的消费数据的处理,可利用公式:价格=消费支出/消费量计算出各类食品的价格序列。这种计算结果较价格指数更贴近于真实的数据,也较好的反映了价格的变化情况。相比之下,粮食价格指数反应的情况是经过加权处理,难以体现出城镇真实的粮食平均消费水平。对农村数据的处理方法则有所区别。农村居民面对的粮食价格实际上是粮食的销售价格。通过中国农村统计年鉴中农产品销售收益数据,可以计算出模型中的粮食价格(通过50公斤产品平均出售价格计算得出,数据来自历年农村统计年鉴)。

模型具有不错的解释性,可以发现,自从上世纪90年代以来,中国城乡间口粮消费占食品消费的比重对粮食的价格弹性都为正值(0.067、0.068),说明口粮是居民的基本食物消费,粮食不同于一般商品,消费量存在刚性,不可能被其他食品完全替代,且由于粮食价格是其它价格的基础,在粮食价格上升的时候,其它食品升的更快,而口粮消费比重对收入的弹性均为负值(-0.069、-0.070),即随着居民可支配收入的提高,粮食消费的比重逐步下降,因此具有某种“吉芬品”的性质。与此对应的,作为粮食的间接消费—肉类对自身价格的弹性为负值,对收入的弹性为正值,但对粮食的交叉弹性为负值,体现了粮食和肉类之间的转化。

(二)城市化与城乡居民的粮食消费结构变化

城市化、工业化提高了城乡居民的收入,由于我国城乡居民口粮消费对收入的弹性为负,随着居民收入的提高,城乡膳食结构逐渐改进,体现出多样化特征。这反映在粮食消费占食品消费的比重变化,上世纪90年代前叶,受到通货膨胀的影响,粮食消费经历一段时间的上升,城市粮食消费比重一度达到15%,农村更曾达到过50%,但目前,我国城乡居民的直接粮食消费占食品消费的比重正呈平稳下降趋势。城镇居民年人均购买粮食从1990年的131千克降至2009年的81千克,降幅达38%,农村居民消费也从179千克降到132千克,降幅35%。而作为间接消费的肉类和其它食品的收入消费弹性为正,肉禽蛋、蔬菜水果等食品消费量在总食品消费数量呈提升趋势。

图1 城乡粮食消费占食品消费比重

(三)城市化与城乡间直接粮食消费的差异性

我国粮食消费城乡区别主要体现在价格、人均消费两个方面。2009年城市粮食平均售价约4.11元/千克,折合原粮价格2.87元/千克,比农村的1.81元/千克高出1元。同时,如图2所示,即使到2009年,城镇居民对于口粮的消费远远低于农村居民,2009年,城镇人均购买粮食81.33千克,而同年农村人均粮食消费量按70%折合成商品粮则为132.5千克。农村的人均口粮(商品粮)消费约为城市的1.6倍,这一方面决定于长期的饮食习惯,也与收入水平相关。但我们也应看到,城乡居民对于收入、价格等因素的反应正趋于一致。随着收入水平提升所引起的消费习惯的变迁,城市化背景下的人口流动,改变了城乡人口比例,城乡居民消费口粮及其他食品的差距也在发生变迁。图1显示城乡粮食消费占总的食品消费的比重正在趋同,城市居民几乎变动不大,但农村居民占比20年则下降了一半。图2同样显示,人均粮食消费的城乡差距也从1993年的82千克每年下降到2009年的51千克每年。

图2 城乡人均消费粮食变化(已将农村消费的原粮按70%折算为商品粮)

三、基于城市化和营养目标下的口粮消费预测

从中长期来看,城乡人口的绝对数量在未来会发生较大变化,而城乡粮食消费模式又存在差异,粮食总需求上也会发生重大改变。同时,营养学家们普遍认为,从我国长期以来的饮食习惯和国情出发,我国居民未来合理的膳食结构将仍以植物性食物为主、动物为辅, 2007年,卫生部颁布了《中国居民膳食指南》,介绍了适合我国居民的膳食结构,具体到每日适宜摄入的食物种类和数量,为科学营养的摄入食品提供了指导。居民消费的选择将更加重视营养的搭配,应从食品消费趋于科学化的角度出发,根据合理的营养折算比例,寻找我国城乡居民粮食消费的成长路径。

(一)基于营养标准的未来人均口粮消费量预测

卫生部和中华营养学会发布的《中国居民膳食指南》的营养目标将是我国居民饮食结构发展的趋势。根据《指南》里的《中国居民膳食宝塔》,中国居民理想的饮食结构为宝塔型:谷物在宝塔的底层,每人每天应吃250克~400克。一般地,对15-65岁的成人,城镇居民每日平均能量摄入水平应该为1800-2200千卡,农村居民为2200-2600千卡;65岁以上的老人或儿童的每日平均能量应摄入900-1100千卡,农村为1100-1300千卡。根据FAO的数据和前人的研究,粮食的能量转化率约为0.258[13],即每100 mg原粮可提供能量0.258千卡。根据公式E=Q×R(E为能量,Q为原粮消费量,R是能量转化率),按《指南》的标准,粮食提供的能量应该保持在52%-57.4%。于是可根据城乡和年龄的差别推算每人每日的口粮消费量。

表2 城乡营养膳食标准(粮食) 单位:克

数据来源:中国居民膳食指南

以不同年龄段人口的比例为权重计算城乡居民口粮消费量并取均值[注]加权值为城乡抚养比例,儿童及老人按50%消费量计算。,可估计2009年我国15-65岁年龄段城镇人口日均消费量为252.8克左右,农村同龄人口日均消费量为606.6克左右,与健康饮食的标准相比仍有差距:城镇已经低于均值为296.7克的营养标准,可以将此理解为“过度调整”,即粮食消费量持续减少的惯性导致粮食消费低于合理水平;农村的粮食消费量远远高于均值为355.4的营养标准,还需要一段时间的调节。近几年,城镇人均口粮消费已呈增势,很可能将以波动的形式向营养标准收敛,鉴于1996年附近我国城镇粮食消费水平就已经满足膳食标准,此后持续下降至2006年达最低点,不妨假设从2006年开始粮食消费均匀增长,(即按年增速5 g/日计算,符合近3年增长趋势),可推算至2018年城镇口粮日均消费量回到标准水平,此后保持在标准水平;乡村人均口粮消费量约为518.5克,远高于营养标准,从以往数据看,随着我国国民经济的发展,乡村口粮消费将以更快的速度收敛于营养标准。根据自回归模型,约2023年附近可达营养标准。

(1)

其中Q为农村15至65岁每日人均消费粮食量。

图3 城乡口粮日消费

(二)我国未来城乡居民人口及年龄结构预测

我国的人口规模无论是从总量,年龄结构,还是城镇化率的规模,均体现出了一定的趋势性,这主要是由我国较稳定的经济增长和人口政策所决定的。据此简单推算出未来20年我国人口的结构。从上世纪90年代起,我国人口自然增长率趋于稳定,逐渐趋向0.5%。可假设2010—2015年内,我国人口仍以0.5%的速度增长,2015—2020内增长率降为0.45%。这样,在2015年底,我国人口将达到13.75亿,到2020年底,人口约达14.07亿,基本符合国家人口政策的规划。

我国城镇化率一直呈稳中有升的趋势。从世界发达国家的经历来看,随着经济的发展,城镇化率应有加速的趋势,此外,鉴于城乡二元结构已成为我国经济发展中的重要问题,城乡人口的转移将有加速倾向,采用对数线性方程拟合趋势变量和城镇化率的关系,优度可达99%(图4)。2015年,我国城镇化率将达到56.7%(这个估计高于“十二五”规划的51.5%的目标,反映国家政策制定相对保守),2020年将达到66.0%。从国际视角来看,目前世界发达国家的平均城市化率约为75%左右,而且已经进入城镇化水平较为稳定的阶段约20年左右。我国的城镇化起步于20世纪中后期,大约落后发达国家75年左右,考虑到我国综合国力发展速度较快,在21世纪中叶之前就有望进入城镇化发展的稳定阶段。

图4 我国城镇化率趋势

从年龄结构上看,我国抚养比(14岁以下或65岁以上人口占总人口的比重)呈稳中有降的趋势,这说明我国老龄人口虽然正在增加,但是出生率也在下降,总抚养比并未有所升高。根据历年的《中国人口统计年鉴》抽样调查的数据,我国城镇人口抚养比从二十世纪90年代初的29%降至2009年的24%,而农村人口抚养比由35%降至29%。下降基本呈线性趋势(图5),可以通过线性模型预测未来的抚养比走向。按此走向,2015年我国城镇抚养比约为21.8%,乡村抚养比为26.7%,到2020年,城镇抚养比约为20.1%,乡村抚养比约为24.7%。

图5 城乡非劳动年龄人数与劳动年龄人数之比

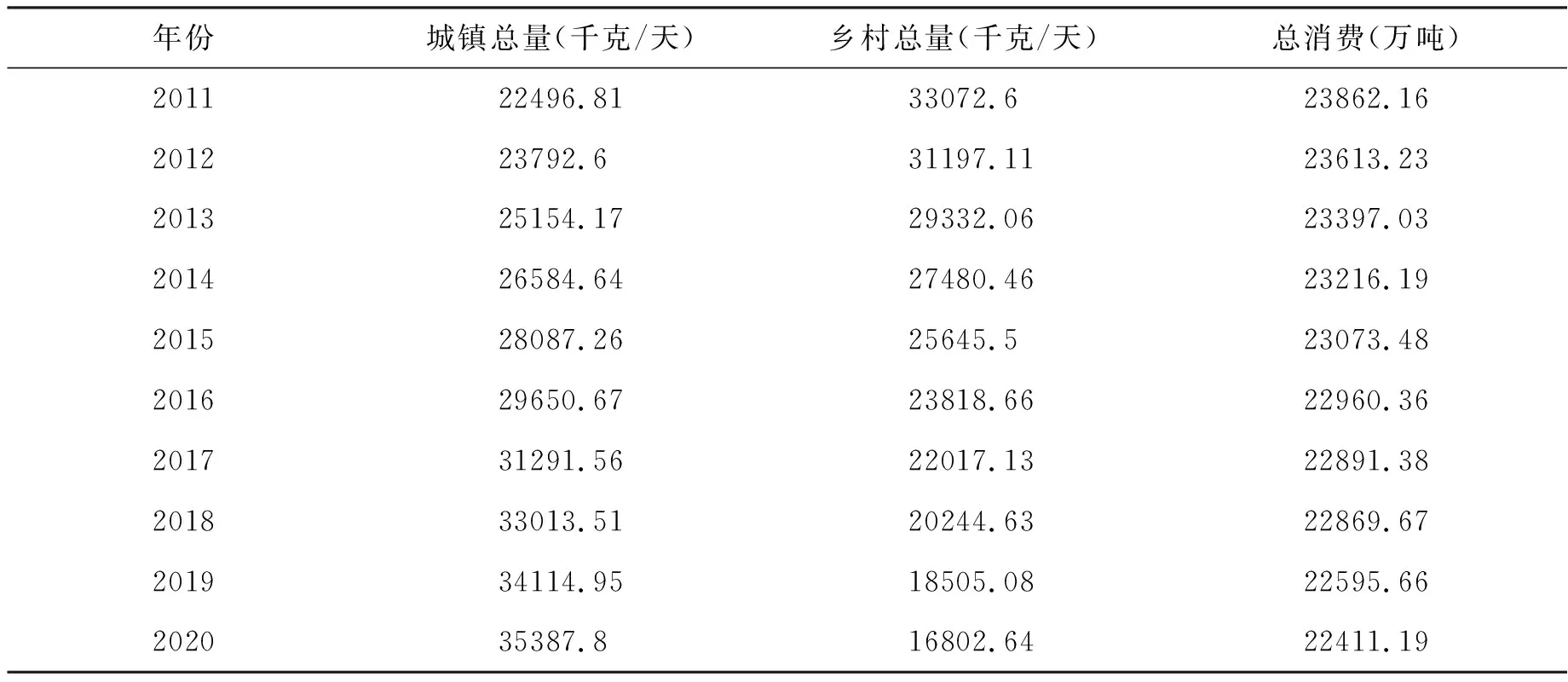

(三)口粮总需求预测

我国粮食口粮未来的需求量可从上面推算的数据运用以下算式推出:

(2)

P表示总人口,σi表示i类人占总人口的比重,λi是年龄比例。可推算得到预测的口粮总消费序列。为保证可比性,城镇所消费的粮食按70%折算为原粮。预测结果显示,随着国民经济和城镇化的发展,我国城镇居民口粮消费总量将持续上升,而乡村消费总量将呈下降之势。虽然城镇口粮消费总量在2010年仅有农村消费的2/3左右,但在2015年,城镇口粮消费将达到10251万吨,第一次超过乡村的9361万吨(不计浪费),从总量上看,我国口粮消费将逐年减少,但总量上基本保持稳定。2015年约为19612万吨,合3922亿斤,到2020年约为19050万吨,合3809亿斤。高速城镇化、低人口自然增长率、农村经济的发展是上述现象的三大驱动力。假设有15%的口粮被浪费,那么未来我国口粮需求如下。

表3 城乡口粮消费总量预测

数据来源:历年农业统计年鉴

四、其他粮食消费和长期需求预测

(一)饲料粮消费

本文对饲料用粮料肉比的估测采取猪肉2.5∶1,牛肉3∶1,禽蛋按1.7∶1,奶产品和水产品按0.5∶1。基于此,可采用农业部编写的历年《中国农业发展报告》以及统计年鉴的数据推算我国饲料粮的消费量。目前我国畜禽产品主要为猪牛羊肉,禽蛋及水产品。每年的出栏牲畜和肉类年产量有着直接的关系,可直接按肉类年产量折算出饲料粮。(1)我国的主要肉类产品为猪肉,猪饲料也占我国饲料用粮总量的绝大部分。按照1996年来平均增长速度3%进行计算,2015年约有猪13.3亿头,2020年约有猪15.4亿头,设置出栏比按每年0.6%的速率提升,至2015年约为61.5%,2020年约为64.5%。按存栏猪体重为出栏猪体重一半计算我国未来猪饲料粮食消耗。(2)大牲畜指的是以牛为主的可供人类役使的牲畜,包括牛、马、驴、骡、骆驼等。按存栏体重为出栏一半,役畜年消耗200公斤饲料计算,5%的年平均增长率推算未来走势。(3)历年的《中国畜牧业年鉴》中记录的出羊的出栏率在70%左右。由此可以得知未来我国每年的存栏肉羊和出栏肉羊数量大致为7∶3,存栏肉羊约为出栏羊产肉量一半,可以计算出肉羊每年消耗的粮食总量,另按照1996到2009年羊毛羊绒产量的平均增速(约1.8%),产毛羊年消耗饲料粮100公斤,可推算未来我国羊消耗粮食。(4)我国家禽年出栏量超过100亿只,出栏量年增长率约为3.7%,按出栏率66%、未出栏家禽体重减半折算。水产(人工养殖)生产不考虑存栏问题,可直接按年生产量折算饲料粮消费。综合以上,其他牲口消耗量与损耗量按5%计算,可推算我国饲料粮需求如下:

表4 饲料粮消费总量10年预测 单位:万吨

数据来源:历年农业统计年鉴

(二)工业用粮需求分析

工业用粮需求指的是以粮食为工业原料的行业所需求的粮食,从上世纪90年代开始,我国食品工业迅速发展,工业用粮需求量猛增,从1995年到2008年增长近一倍。2006年和2007年,我国兴建了多个燃料乙醇项目,大量消耗陈化粮,使得我国工业用粮总量年增速达到11.3%。近几年,工业用粮的增长速度渐趋稳定。关于工业用粮的估测较为复杂,即使是已发生的工业用粮消费也没有详细的记录,故在此采用前人的研究成果[14]。根据历年的《中国食品工业年鉴》和中国产业信息网[注]中国产业信息网,http://data.chyxx.com/数据库的信息获得我国近10年来啤酒、酒精和白酒的产量。我国味精生产已经趋于稳定,按年产量2600吨计算。预测未来10年我国工业用粮消耗如下:

表5 未来10年我国工业粮食需求 单位:万吨

数据来源:历年统计年鉴

五、总的粮食需求与保障粮食安全措施

1.未来粮食总需求

我国种子用粮和损耗均不超过粮食总消费的5%,用量较小,故在此合列。我国种子用粮目前正呈下降趋势。种子用粮量主要决定于我国的粮食播种面积,而我国粮食播种面积已较稳定,而农业产前、产中环节的科技进步以及农田基础设施工程质量的提升,我国种子用粮将呈现稳中有降的趋势,现设为恒定的2%。我国生产机械化水平低、粮食处理及粮食运输设备简陋、农户储粮分散、国家粮库设施相对落后,因此损耗率较高,在此设为4%,种子用粮和折损总额按6%计算。综合上述推算,我国2015年粮食需求总量约为6.22亿吨,而2020年粮食总需求量将达到6.94亿吨。

表6 未来十年我国粮食总需求 单位:万吨

资料来源:经计算所得

如果参照国际食物政策研究所(IFPRI)对中国粮食总供给(包括当年产量和库存)预测的数据,根据前面需求的研究,可以预见未来我国粮食将在2018年第一次出现供求缺口,并逐渐增大,这是因为需求迅速增加,而供给增长相对缓慢。至2020年,我国粮食供需缺口约为3579万吨。这远低于Brown[15]的预测,稍稍超过5%的粮食安全警戒线,并且有继续扩大的趋势。

图6 预测粮食供求差

2.保障粮食安全的措施

保证国家粮食安全,应以提升供给为主,保证人民日常生产生活的需要。据此,提出政策建议:

第一,倡导合理膳食,减少浪费。我国居民口粮消费对我国粮食安全的压力已经不大,日趋增长的饲料粮需求才会引发“人畜争粮”的风险。尤其是人们收入水平的提高带来的居民肉类产品需求的急剧增加或许会造成粮食的紧缺以及通货膨胀的预期。事实上,过度的肉类摄入会造成蛋白质的浪费,还增加了人体肝脏、肾脏的负担,并不值得提倡。普及合理膳食是一个系统工程,有关营养部门应加强宣传力度,把合理膳食的观念推广到各家各户。这不仅是保证我国粮食安全的措施,也是保证国民身体素质,提高国家综合竞争力的有力手段。

第二,保证粮食播种面积,提高农业科技水平。粮食播种面积对于粮食供应的弹性约为1.2,这意味着耕地面积每减少1%,粮食就会减产约1.2%。因此,任何占用农地的活动都需要经过严格的审批规划,严格遵守耕地保护制度,积极落实国家各项耕地保护政策,是保证国家长期粮食安全的根本措施。同时,科技进步对于我国粮食的供给效果非常显著,在水、耕地等资源有限的条件下保持我国主要农产品供求总量基本平衡,确保粮食安全,也必须依靠科技大幅度提高土地生产率,实现传统农业向现代农业的跨越,尽快缩小与发达国家的差距,并解决土地沙化、水土流失和环境污染等突出问题。

第三,提升粮农种粮利润。从前文的计算可以发现,利润对于粮食供给的弹性为0.021,按照目前的情况,假设每亩种粮利润能增加1%(即2元左右),那么我国每年增加的粮食供给相应增加约可达10万吨,相当于一个中型城市一年的消费。提升粮农种粮利润,不仅是提升粮食综合生产能力的需求,也是实现产业结构优化升级的关键。而种粮利润很难从粮农自身的角度加以提高,从国际范围来看,政策补贴是提高粮农种粮积极性,反哺农业的主要手段。

参考文献:

[1] DEATON A,PAXSON C. Economies of Scale, Household Size, and the Demand for Food[J]. Journal of Politic Economy, 1998,106(5): 897.

[2] KOZO SASAKI. The Structure of Demand in Japan: An Application of the Rotterdam System[J]. Agribusiness, 1993,9(5): 425.

[3] KUO S.HUANG,BIING-HWAN LIN.Estimation of Food Demand and Nutrient Elasticities From Household Survey[R].United Stats Department of Agriculture,2000.

[4] HUANGJ K,DAVID C C. Demand For Cereal Grains in Asia: the Effect of Urbanization[J].Agriculture Economics,1993,(8):107-124.

[5] FAN S G,CRAMER G,WAILES E. Food Demand in Rural China: Evidence From Rural Household Survey[J].Agriculture Economics,1994,(11):61-69.

[6] 程国强,陈良彪.中国粮食需求的长期趋势[J].中国农村观察, 1998,(3):1-6.

[7] 廖永松,黄季焜. 21世纪全国及九大流域片粮食需求预测分析[J].南水北调与水利科技, 2004,(1):29-32.

[8] 陈永福.中国食物供求与预测[M].北京:中国农业出版社, 2004:4-30.

[9] 陈永福.中国粮食供求预测及对策探讨[J]. 农业经济问题, 2005,(4):8-13.

[10] 陆文聪,黄祖辉. 中国粮食供求变化趋势预测——基于区域化市场均衡模型[J]. 经济研究, 2004,(8):94-104.

[11] 马晓河. 我国中长期粮食供求状况分析及对策思路[J]. 中国农村经济, 1997,(3):11-18.

[12] 朱希刚.中国粮食供需平衡分析[J]. 农业经济问题, 2004,(12):12-18.

[13] 骆建忠.基于营养目标的粮食消费需求研究[D].北京:中国农业科学院,2008:7-19.

[14] 许世卫. 我国粮食安全目标及风险分析[J]. 农业经济问题, 2009,(5):12-16.

[15] BROWN L. How Could China Starve the World: Its Boom is Consuming Globe Food Supplies[R]. Outlook Section Washington Post, 1994,8: 28.