民国前期出国留学生的结构分析(1912—1927)

魏善玲

(徐州师范大学 学报编辑部 江苏 徐州 221009)

民国前期(1912—1927)虽然在制定留学规程、统一留学生的标准和改进留学管理体制等方面较之清末都有一定的进步,但总的来看,无论是留学日本还是留学欧美,都呈现出一种混乱无序的状态。因这一时期留学政策的不连续性以及对留学教育统计的不完备,学界对该时期的留学教育研究比较薄弱,对这一时期出国留学生的结构进行分析更是少见。本文拟从留学国别、留学人数、留学科目、留学费别、留学生性别、留学生的籍贯以及留学生的质量等方面,对这一时期的留学生结构进行分析,以期对这一时期的留学教育研究有所裨益。

一、留学国别

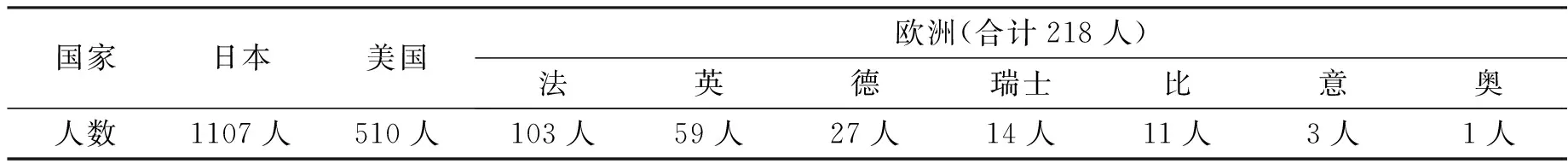

从留学国别来看,民国前期的留学教育仍以留学日本、美国以及欧洲的一些发达国家和地区为主。民国初年的稽勋留学生的派遣是留学教育的一大亮点。从1912年稽勋局选派的25名留学生来看,其中留美11名,留日9名,留英、留法各2名,留德1名[1]34。由此可见,民初的留学生派遣依然倾向于美、日及欧洲的英法德等发达国家。再以统计比较完备的1914—1915年留学日、美、欧各国官费学生统计表来看(见表1),留日官费生最多,其次是留美官费生较多,留欧官费生主要集中在英、法、德三个发达国家。

表1 1914—1915年留学日本、美国、欧洲各国官费学生统计表[1]690-693

留日学生多的原因仍和清末一样,与日本同我国一衣带水、路近费省、文字相近等因素有关。留美人数因庚款生的持续派遣也得到稳定增长。而留欧生因这一时期欧洲发生第一次世界大战,国内又军阀混战,财政支持困难,因而留欧生离欧返国的比较多,留欧人数少也就不足为奇了。

国际国内形势的变化对留学国别的选定有重大影响。一战期间的留法勤工俭学运动、一战后国共两党留苏学生的派遣以及战后德国货币贬值导致的留德学生的猛增,都是国际国内形势发生变化的反应。

一战期间,留法学生包括勤工俭学在内,为数甚多。汪一驹认为,留法学生之所以多,其原因是当时中国对日本、德国反感,美国入境限制极严,而法国对中国学生客气,费用较低,加上欧洲留学生在中国的声望和影响,正有增无已[2]71。在笔者看来,留法人数增多,客观上与欧战爆发后法国各企业劳力需求激增有关,主观上也与学界泰斗、社会名流的倡导有关。早在1912年,吴稚晖、李石曾等人即以“节俭费用”、“推广留学”为宗旨,组织留法俭学会;1915年,吴稚晖、蔡元培发起成立留法勤工俭学会,并在法国政府与部分企业支持下回国招生;1916年,华法教育会在巴黎成立,并于北京、保定、上海三地设立各种留法预备学校。在留法倡导者的不断努力下,留法人数剧增,仅从1919年3月至1921年11月,抵法人数就达1700余名[2]70。但一战结束后,欧洲经济萧条,各国失业率激增,而当时北京政府对留法勤工俭学生不闻不问,倡导留法者又无权无财无势,在这种情况下,不少勤工俭学生陷入困境,有一部分留学生在中共的帮助下转入苏联继续学习。

1921年,俄共(布)中央成立东方共产主义劳动大学,主要为东方各国培养革命人才。1921—1924年中国共产党选派了200名左右的留苏学员。1925年11月,莫斯科中山大学正式开办,从1925—1927年,国共合作时期莫斯科中山大学共招收两届中国留学生,第一期共计268人,第二期220人,主要是国民党选派,中共党员以跨党身份参加。1928年,东大中国班并入中山大学,并改名为共产主义劳动大学,直至1930年秋停办。据统计,自1925—1930年,在中山大学和中国共产主义劳动大学留学过的国共两党学生总计在1300人以上[3]80。另外,在1920年代,还有数百名中国青年在苏联的其他学校学习。可见,1920年代留苏学生数也是相当可观的。这种留苏热的出现主要与当时苏联的社会主义建设成果蜚然,以及国共两党合作斗争的需要相连结的,具有明显的政治色彩。

一战以后,中国留德学生络绎不绝。1924年,仅柏林一地就有近千名中国留学生。王奇生认为,留德人数增多主要有这样几个因素:战后德国通货膨胀,马克大跌;五四以后,中国青年求知欲望旺盛;一些中国青年渴望了解战后德国的重建过程,以便中国仿效借鉴;战后德国与中国签订了平等的邦交协定,也造成了中国青年愿意前往德国留学的心理[3]82。1925年以后,德国通货膨胀得到控制,物价和生活费用跃居欧洲各国之首,留德人数又出现了骤减,1925年为232人,1926年为214人,1927年为193人,1928年为174人[3]83。可见,留学国别的选定与国际时事有很大关联。

从民国成立之初留学国别来看,留学生主要集中在日美欧一些发达国家,没有超越清末留学国别。但从舒新城统计的1921—1925年间留学国别表来看[4]244,在菲律宾及澳洲也有一些中国留学生,可见,1920年代留学国别相比于民国成立之初又有拓展,突破了清末留学国别的主要流向。但总的来说,民国前期留学生仍然主要集中在发达国家,这也是由留学活动本身的性质决定的。因为留学主要是到发达国家学习先进的科学文化知识,而当时世界上最发达的国家主要是亚洲的日本、美洲的美国以及欧洲的英法德等国家,因而无论是国家留学政策的限定还是留学生本人的意愿都趋向于这些发过地区。民国前期的留学生国别分布,虽仍以留学日本为主线,但已改变了清末过分集中于日本的畸形发展状态,逐渐形成了全方位派遣的新格局。

二、留学人数

从1912至1927年,我国出国留学人数受到了动荡不安的社会局势的很大影响。从国内来看,民国初期政局不稳,军阀年年混战,接着国民革命军北伐;国际上这一时期又爆发了第一次世界大战。无论是国际还是国内都处于战争与混乱的状态,在军事高于一切的年代,政府财政紧张,因而留学教育被边缘化了。因为时局的动荡,对于留学各国的人数也没有一个完备的统计,因而只能从一些主要留学国家来了解一下概况。

民国前期,留日人数仍然居于首位。笔者从多种资料获得1912—1927年留日各年留学人数(见表2)。从统计数字来看,从1912—1927年,留日人数近四万人。虽不能与清末留学高峰时每年近万人相比,但在民国前期仍属留学人数最多的国家。就留学教育总量而言,东渡扶桑仍为中国留学生出国的主要方向。

表2 1912—1927年留学日本各年留学生人数统计表

资料来源:①1912、1913、1927年数据来源于实藤惠秀:《中国人留学日本史》,北京三联书店,1983年版;第451页。1913年是约数。②1914—1921年数据来源于陈学恂 田正平编:《中国近代教育史汇编 留学教育》,上海教育出版社,1991年版,第689页。③1922—1926年数据来源于:周一川:《近代中国留日学生人数考辨》,《文史哲》,2008年第2期。

另外,根据周一川提供的数据(1906—1926年留日人数)[5]制成图例来看,留日人数总体上有不断下降趋势(见图例1)。民国初年留日人数明显下降的原因,一是为爱国情感所驱,大多学子回国参加革命;二是政权初建,政府用于军政开支较大,教育经费相当对见支绌,政府无暇也无力顾及费用高昂的留学教育。

图1 1906—1926年留日人数

辛亥革命对留日学生影响很大,而对留美学生的影响却很小。从留学人数来看,1911年留美人数为650人,而1912年为594人[6]419,仅略少于1911年。待国内政局渐趋稳定后,留美人数又出现了猛增现象。1914年,留美中国学生会会员达1300名[7]。1915年,留美学生总数达1461人[6]419。1917年,留美学生总数超过1500人[8]。1918年,留美人数多达1100多人[9]。1924年,留美人数达1637人,1925—1927年,每年都有2500人左右[3]45。由于缺乏对这一时期各年留美人数的详细统计,因而无法确知留美学生的总数。但从各年赴美(大学、学院)入学人数[1]687可以看出,与留日相反的是,这一时期留美人数有不断增加的趋势。留美生人数不断增长的一个重要原因,是庚款留学生派遣人数的稳定增加。据统计,清华学校从1912年至1929年,10余年间先后派出1089名留美生[10]88。可见,清华留美生的持续性派遣,成为留美运动的中坚力量。

留欧人数向来没有一个详细完备的统计,因而无法获得精确的数字。这一时期由于国内军阀混战,各省拖欠留学经费严重,再加上欧战爆发,欧洲物价飞涨,留欧学生处于极度困境中,因而民初的留欧教育不能与留美留日相提并论。据华盛顿商务局调查:1924年中国在英学生250人,在法学生1000余人,在德学生300余人,在欧洲其他各国数十人。总计在欧洲的中国留学生不下1600人,其中官费生只有353人,自费生有1200余人[3]380,与同一时期留日留美人数相巨甚远。国人留欧热情之所以没有留日留美高,在笔者看来,一是欧战爆发,时局动荡;二是路途遥远,费用高昂;三是入学限制严,比如“入(英国)大学前之程度,吾国中学毕业生,决无考入大学之希望”[11] 267-268,而“入美国学校甚易”[4]236,入日本学校甚至不需要留学资格证书,比留欧留美都要容易得多。

三、留学科别

民国前期,在日、美、欧等主要留学国家,中国留学生的选学专业很广泛,但也相对集中。从留美来看,1918年留美1124人中,学自然科学者700多人,除不详者70人之外,其余人所学70多种专业[9]。可见留学生所选专业虽然广泛,但集中在自然科学方面。黄炎培根据留美学生会赠其留学生题名录统计,1914—1915年,留美学生1248人,习普通科者172人,未详者356人,其余专科720人。720人中,习天然科学76人,农林科学52人,工程科学287人,医药科学49人,文科238人,杂科18人。从数据可以看出,“留学生多数方趋重于物质科学”。 黄炎培认为,学生之所以选学专科较多,是因为“察社会之所需,审时势之所趋,分科愈专,就业斯易”[1]209-211。

表3 1909—1929年,清华历届留美生所习科别与所占留学生比例[2]72

这一时期,清华留美生选修专业具有一定的代表性(见表3)。从上表统计数据来看,理工医农商各科合计占60%以上。虽然清华研究生留学并无科系限制,但似有一定的默契,从1916—1929年,清华研究生留美共62名,其中2/3习理工[2]73。可见,理工科一直是留美学生的首选科目。

高层次的留日教育以官费生为主体。据1916年中国留日学生监督报告分析:官费生1086名内,农科53名,工科392名,商科64名,医科179名,师范科109名,法政科180名,其他各科109名;自费生1240名内,农科30名,工科44名,商科43名,医科70名,师范科6名,法政科346名,其他各科701名[12]。上述统计显示了工科、医科成为留日学生的主要选择。法政科内包括经济科,可见清末法政、师范速成科畸形发展的局面已基本改观。

1920年代的留苏教育,所学课程基本上都是人文、社会科学,较少涉及自然科学领域,这与当时我国的政治形势有密切关系。政治对以培养高层人才为目的的留学教育起着决定和制约作用。当时留苏教育的目的就是要通过学习苏联革命经验和马克思主义理论,为中国培养政治家、职业革命家和军事政工干部等革命人才,因此在专业选择上大都体现了这一政治要求。

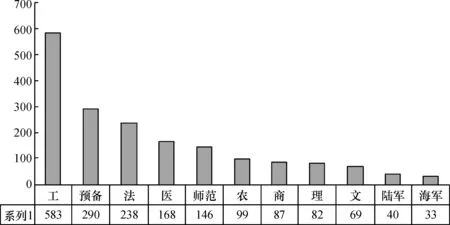

综合1914—1915年留学日、美、欧各国官费生学科情况[13]592-594,可以看出民国初期留学生所学专业重点集中在理工医农等科方面,尤其是选学工科学生所占比例相当大,占所有官费留学生的31.77%(见图3)。

再从1921—1925年留学欧美学生的专业来看,工科学生为最多,其比例占到19.93%。工、农、商、医、新闻、图书馆、教育等应用科学合计为43.37%,文、理、社会、心理、哲学等理论科合计只有13.96%,不及应用科数量的1/3(见表4)。

图3 1914—1915年留学日美欧各国官费生学科统计表

学科未详工科法政经济商科理科教育医科农科人数26923718510099585350学科文科军事社会学哲学宗教新闻学心理学总计人数30251911714151189

民国初期的留学政策基本上都依照清制。清末政府为防范文法科学生从事政治活动,曾限制官费留学生须选学理工医农等科。因沿袭清制,这一时期官费留学生仍然重视理工科的选择。1916年教育部颁发的《选派留学外国学生规程》只强调研究科目由教育部决定,但在具体的留学科目上未作严格的限定。由于民国前期政府对留学生选习专业不加严格限定,不少留学生选择文科,但公费留学原则大致赓续前清,以理工科占要津。然而,从总的留学趋势来看,在专业选择上则呈现出视野开阔的特征。以清华1909年至1929年间派出的1279名庚款留美生为例,其所习专业达70多种,既有国内民族经济发展所急需的纺织、化学、机械、电气工程等专业,同时涵盖了市政、哲学、社会人类学、戏剧、美术、音乐、职业教育、教育管理、儿童教育等专业。总的来说,民国前期留学生在学科结构方面呈现出多样性和广泛性特点,但也呈现出一定的不平衡性特征。

四、留学费别

民国前期,因时局混乱,官费留学一再消减,各省官费留学人数急剧下降。 1914—1926年,经政府公布的官费名额是:留欧美358名,留日1045名[2]68。但遗憾的是,官费生往往不能按时收到汇款,以后各省官费也逐渐减少(表5)。

表5 1913—1925年留学日美欧各国公费生人数表[14]

自费留学的人数也呈下降趋势,据黄新宪统计,1918一1921年间,共有213人自费赴美留学;自费赴日留学生共153人,留学欧洲的自费生共70人,其中留英26人,留德25人,留法11人,留学瑞士8人[14]。虽然这个数字统计未必精确,但也能说明当时自费生数在下降的趋势。自费生人数虽在减少,但仍比官费生要多。据舒新城统计,1920年,留日学生总会调查,留日学生3800余人,除官费生1240人外,余2600余人均为自费生。1924年,留美学生1637人,有自费生1075人。又欧洲各国留学者,自费生也多于官费生数倍:据华盛顿商务局调查,总共欧洲生当不下1600人,而官费生只353人,自费生尚有1200余人,照此粗略地统计,留学生总数约7000余人,而自费生达5000人,占全数2/3以上[4]148。由于自费留学除了1914年教育部规定,自费留学日本须具有“中学以上学校毕业者”或“中学以上各校教员”[15]581的资格外,对留学欧美没有任何规定。1924年,教育部专门制定了《管理自费留学生规程》,但各省在执行时却相当不力,致使自费留学人数日多。自费生的派遣资格较低,而且无需经过考试,又没有名额限制,只要符合条件,能自备资金即可。另外,自费生如能考入国家急需的专业和学科可转为官费生培养或酌给公费津贴,自费毕业生回国后待遇与官费毕业生相同,这些激励政策都促进了自费生的出国留学。

这一时期,自费生留学美国较多。1915年留美生为1461人,自费生为997人,自费生约占总数的68.4%[6]419。1924年《留学生录》统计,留美生1637人中,自费生1075人,占总数的65%以上。可见,自费生占留美生总数的2/3左右。1919年核准的自费生95名中,留美生34名,占35.8%;1920年核准的168名自费生中,留美生90名,占53%强[10]91。1921—1925年,留学欧美638名自费生中,有439名是留学美国,约占所有自费生的69%。留美自费生之所以多,舒新城认为,是因为“入美国学校甚易,且可以国内学年资格插班听讲,不及二三年而取得毕业资格归国者甚多,所以自费生趋之若鹜”[4]236。另外,对自费生的奖励政策也是原因之一。1915年,清华学校制定的在美自费生章程中有详细的对自费生津贴规定,津贴名额暂定为70名,每名每年津贴美金480元,旨在“体恤寒畯,奖励游学,使在美自费生之有志上进而无力卒学者,得以学成致用”[10]91,资金虽不算丰厚,但对于赴美自费生来说是一个极大的鼓励。

五、留学生性别

晚清以来,随着西学东渐,风气渐开,有识之士认识到女子为国民之母,必须对其进行教育,因而女学方兴。清末女子东渡求学者盛极一时,但留学欧美者甚少。民国以来,女子留学国别增多,官费与自费留学同时并举,留学途径也随之扩大,但与男性留学生相比,仍然差距很大。据统计,1916年,有案可稽的自费女留学生总数为86名,其中广东15名,江苏14名,江西、四川各13名,浙江11名,湖南6名,广西、贵州各3名,福建、陕西各2名,山东、河南、湖北、奉天各1名。1916年,各省市共派遣官费女留学生43名,其中福建9名、山东、江西、湖南、云南各4名,浙江、广东各3名,直隶、陕西、四川、江苏、吉林各2名,湖北、安徽各1名[16]113。其留学国别有美国、俄国、日本、欧洲等国。

从留学国家来看,据1914年统计,中国留美学生共计1300人,其中女生94人,1917年留美女生增至200人[8]。从1914年开始,清华学校每隔一年招考不定期数量的女生,到1929年止,共派遣女生7批,53人[2]73。1925年,留美学生总数为2500人,其中女生占640人,比例高达25.6%,这可能是近代中国女子留美的顶峰[17]148。以在美国大学注册的确定性别的留学生来看,1912—1927年,留美男性3570人,留美女性445人[1]687,男女比例约是8:1。与清末(1896—1911)男女比例约16:1相比,比重上升了一倍。

从女性留学较多的日本来看,1916年中国留日学生监督报告统计,官费生1086名(内女生43名),自费生1240名(内女生86名),合计2326名[12]。据此数据,则男女比例约是17:1。仅从某一年数据似乎不能说明问题,再从周一川提供的基本覆盖这一时期的数据来看,1914—1926年,合计留日男生总数25506人,女生总数为1024人[5],男女比例约是25:1。这个数字基本能说明留日男女的比例情况。与清末男女比例(约39:1)相比,又有较大提高。

女性留学生所占比例不断提高,与前期女性留学运动有很大关系。清末许多女子留学日美等国,为中国培养了一大批杰出的女性人才,她们积极引进和传播外国先进的科学知识和思想文化,冲击了国内几千年来的封建思想和不良风气,也促进了国内女性的觉醒,推动了中国近代妇女解放运动的发展。而且,留学女子的成功也促进了国内女子教育的发展。1907年,清政府公布了《女子师范学堂章程》和《女子小学堂章程》,中国女子教育终于获得了合法地位。1912年的《普通教育暂行办法》明确宣布女子享有同男子一样的受教育权利。1922年,《学校系统改革草案》确认了不分性别的教育制度。据中华教育社调查,1922年底,除教会学校外,全国入高等学校的女生达665人[18]25。国内女子教育的大发展必然推动女子留学教育的快速发展。

这一时期留欧女性虽然比清末有所增加,但人数依然很少。据不完全统计,在一战期间掀起的留法勤工俭学运动中,中国女学生达40多人,其中湖南、四川最多,均为12人[17]200,这可谓留欧女性的一大亮点。另外,这一时期在留苏政治热潮的带动下,女子留苏人数也出现大增现象,孙石月统计的留苏女名人录中就有45位[17]259,可见女性留苏人数也相当可观。

再从留学专业来看,这一时期女性留学生所学专业日趋广泛,但教育等专业仍是女子选修的主要学科。在民国初年,一般的自费留学没有专业学科的限制,所选专业均由女性自己作主,但以文科居多。如1921年留法勤工俭学的18名女性所学专业为教育者4人,教育美术4人,文学1人,音乐1人,教育音乐1人,体操音乐1人,美术1人,哲学1人,史地1人,医学1人,理化1人,生理1人,教育生物1人。其中文科14人,自然科学、应用科学者仅4人[17]201。可见,习文科的女生占了整个留学女生的近80%。留法女性以自费较多,当时官费女性留学生也有重文轻理现象。从1921年选送的11名官费留美女生所选学科来看,其中教育4人,科学2人,新闻、农学、医学各1人,未详2人[19] 270-273。可见仍以文科为主。清末女性留学生选择师范、家政专业的较多,一是为了培养国内女学师资,另一方面也是受贤妻良母主义教育主张的影响。但到了民国建立后,北洋政府教育部仍然将贤妻良母主义纳入女子留学教育的宗旨,规定留学女生所需学术,应以师范、医学、美术、音乐为要。直到“五四”以后,这种情况才有较大改变,但教育、医学、文艺和家政仍成为女子选修的主要学科。

六、留学生籍贯

以统计较完备的1914—1915年留学日美欧各国官费生籍贯来源看,中央各部以外交部及教育部选送人数较多。此外,各省官费留学生中,留学人数排在前10位的是湖南、广东、四川、浙江、江西、陕西、江苏、云南、山东、湖北等省(见表6)。

表6 1914—1915年留学日美欧各国官费生籍贯来源统计表[1]690-693

官费留学生的选送与经费资助有重要关系,中央各部及各省的经济情况对选送留学生的名额多少有决定性影响。另外,也与中央对各部及各省规定派遣的名额有重要关系。民国初年,中央对各省每年公费留学生的派遣规定了具体的名额,各省根据下达的名额进行选拔,一般情况下不允许超额,并贯彻“遇缺始补”的原则。以1921—1925年具体分配名额来看(见表7),排在前10位的是浙江、湖南、江西、广东、奉天、四川、湖北、江苏、山东、福建。

表7 1921—1925年留学日美欧省费留学生定额表[13]595

但从1921—1925年留学欧、美官费、自费学生籍贯[13]596来看,除了未详之外,排在前10位的是江苏、浙江、广东、安徽、福建、四川、湖北、湖南、直隶、江西,与中央所分配的名额顺序有一定的差别。这些省份也是清末以来留学人数一直位居前列的地区。除了这些地区经济文化比较发达,经费充足之外,另一方面因经济文化因素导致富裕家庭较多,因而自费人数也较多。尤其是苏浙粤地区,自晚清以来,留学人数一直居高不下。据汪一驹统计,1921—1934年,留美学生中,江苏占24.9%,浙江、广东都占12.8%;留欧学生中,江苏占20%,浙江占13.9%,广东占9.16%;留日学生中苏浙粤仍占多数,但因留日用费较低,与其他各省没有显著差别。据华美协进会调查,1854—1953年的中国留美学生,江苏占29.3%,广东占15.3%,浙江占5%。自1909—1945年,留美学生中,粤苏浙始终保持前三名。从官费来看,1909—1929年,清华官费苏浙粤三省占总数的46.5%。尽管调查方法年份不同,结果都是以苏浙粤最多。汪一驹认为,苏浙粤留美学生较多,可能与华中华南为英美势力范围有关[2]93-95。在笔者看来,这些地区或者位于东部沿海地带,或位于长江沿线,自晚清以来,这些地区开放最早,也是西学东渐最先覆盖、中国经济文化最发达的地区,这些优势为留学的成行提供了重要基础和保障。

七、留学质量

清末以来,留美生向来以学习成绩优异著称。民国以降,留美生学习成绩依然令国人骄傲。比如,1915年8月美国麻省理工学院有13名中国学生毕业,其中5人获得硕士学位,8人获得学士学位。同年,在康乃尔大学学习的中国学生有50多人,他们的“成绩之佳,为全校所共晓”[20]。从1917、1918年汇编的《游美同学录》来看,90%以上留美学生获学士学位,很多人获硕士和工程师学位,有35人荣获博士学位[9]。1916—1929年,清华研究生留美共62名,1/3以上获博士学位[2]73。留美生之所以成绩优秀,与这一时期庚款生占相当数量有重要关系。留美庚款生是经过严格选拔出来的,因而基础较好,不需预备就可直接进入美国高校学习,因而获得学位也相对容易一些。虽然留美生获得学位较多,但如果从整个留美生质量来看,则也不尽如人意。如果把民国前期历年留美人数与赴美(大学、学院)入学人数进行对比则可以发现,历年留美人数几乎是留美入学(大学、学院)人数的7倍(见表8),这说明大多数留美生只是进入美国的一些中等学校或是预备学校,学习的也只是基础知识,这与北洋政府教育部明确提出的留学教育宗旨“在求外国高深之学术,促进本国之文明,启发社会之知识”是不相符的。

表8 民国前期历年留美人数与赴美(大学、学院)入学人数对比表[3]45

清末时期,留日学生因为未经严格挑选而群趋日本,结果导致鱼龙混杂,良莠不齐,尤其是速成留学教育导致留日生学习成绩并不理想。民国以来,由于速成留学教育的结束,再加上民国政府加强对留日生的管理,因而留学质量有了大幅度的提高。据1920年日本留学生监督称:

“查现在各省留学日本官费学生一千二百余名,以肄业第一高等学校、东京高等师范学校、东京高等工业专门学校为最多数。……此外自费学生约计三千数百名……亦皆刻苦励学志无旁骛,颇多颖秀可造之彦。”[1]373据日本文部省1926年对中国留学生入学状况调查结果,是年中国留日学生在籍人数1774人,读高等、专门学校和大学者1354人,占总数的76.4%,其中大学占45.3%[21],这种现象是前期留日浪潮中所未出现过的。

另外,通过对这一时期实藤惠秀统计的留日学生毕业人数与周一川统计的留日人数进行对比,可以看出这一时期留日学生的质量如何(见表9)。从表中数据可知,虽然留日总人数是毕业人数的6.5倍,但与清末留日人数是毕业人数的15倍还多相比,则是一个巨大的进步。

表9 1912—1926年留日学生总人数及毕业人数对比表

资料来源:1912—1926年留日学生总人数来源于周一川:《近代中国留日学生人数考辨》,《文史哲》,2008年第2期;1912—1926年留日学生毕业人数来源于实藤惠秀:《中国人留学日本史》,北京三联书店,1983年版;第451页。

由于对留欧人数向来没有完整精确的统计,因而对于留欧生的学业成绩也就很难知悉。仅从留学人数较多的国家来看,留法勤工俭学生采取半工半读形式,学费通过做工解决,对他们的留学资格基本上没有限制,因此留学人员庞杂,再加上时间短暂,生活窘迫,留学效果可想而知。勤工俭学留法学生1000多名中,有741人法国任何学校均不收,522人仅准入中等学校。1924年,因马克贬值,不少中国学生到了德国,是年,柏林一地有留学生约1000人,其中仅少数在学。迨马克回升正常,大多数离德,继续留下读书的约250—300名[2]96。这一时期留欧的另一个重要国家英国,无论是官费还是自费,人数都很少,既不能与同时期的留日留美相比,也不能与同在欧洲的法德两国相比,而且留学“成绩平平”[11]256。这一时期,欧战爆发,时局动荡,物价波动频繁,这对于贫穷国家的留学生来说,其学业肯定会受到影响。

1920年代的留苏运动,与以学习科学文化知识为主要目的的留学不同,到苏联的目的是为了学习革命理论和方法,因此这场留苏运动为国共两党培养出不少干部,如王若飞、刘伯坚、李富春、蔡畅、张闻天、王稼祥、左权、乌兰夫、沈泽民、邓小平、蒋经国、谷正纲、谷正鼎等等,后来他们都在中国政治舞台上担任过重要角色。

八、结语

综观这一时期留学生的结构,有这样几个特点:留学国别仍偏重于日本、美国及欧洲的英法德等发达国家;由于受时局动乱的影响,留学生的派遣数量受到严重制约,留日人数虽最多,却呈现出不断下降的趋势,留美运动则呈现出不断上升的趋势;从专业来看,在日、美、欧等主要留学国家,留学生选修科目广泛,科别分布渐趋合理,但仍然体现出以适用型的工科为主的不平衡性。由于军阀混战,中央各部及各省财政支持不及时,因而官费留学一再消减,相比之下,自费留学人数则较多,自费与公费的比例约是2∶1。从留学生性别来看,留美生男女比例约是8∶1,留日生男女比例约是25∶1,虽然男女比例差距仍很大,但与清末相比则有较大进步。就留学质量而言,因社会的混乱无序而得不到质的飞跃,但从留学人数与毕业人数对比来看,与清末相比则有较大进步。虽然民国前期政府在制定留学规程、统一留学生的标准和改进留学管理体制等方面较之清末都有一定的进步,但这一时期无论是留学日本,还是留学欧美,都呈现出一种混乱无序的状态。这一方面与政府缺乏全盘规划的留学政策有关,另一方面,也与当时社会动荡有关。可见,留学教育的发展与社会的变革、发展息息相关,社会的稳定和发展是留学教育不断进步和发展的前提和保障。

参考文献:

[1] 陈学恂,田正平,编.中国近代教育史资料汇编 留学教育[M].上海:上海教育出版社,1991.

[2] 汪一驹.中国知识分子与西方[M].梅寅生,译,台北:久大文化股份有限公司,1991.

[3] 王奇生.中国留学生的历史轨迹[M].武汉:湖北教育出版社,1992.

[4] 舒新城.近代中国留学史[M].上海:中华书局,1933.

[5] 周一川.近代中国留日学生人数考辨[J].文史哲,2008,(2).

[6] 刘伯骥.美国华侨史(续编)[M].台北:黎明文化事业公司,1981.

[7] 华人留学美洲之今昔[J].东方杂志,1917,14,(12)

[8] 留美中国学生会小史[J].东方杂志,1917,14,(12).

[9] 李喜所.清末民初的留美学生[J].史学月刊,1982,(4).

[10] 李喜所,刘集林,等.近代中国的留美教育[M].天津:天津古籍出版社,2000.

[11] 刘晓琴.中国近代留英教育史[M].天津:南开大学出版社,2005.

[12] 李华兴,陈祖怀.留学教育与近代中国[J].史林,1996,(3).

[13] 周 棉.中国留学生大辞典[M].南京:南京大学出版社,1999.

[14] 黄新宪.1912年至1927年的留学教育述略[J].湖南大学学报(自然科学版),1990,(6).

[15] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[16] 黄新宪.中国近现代女子教育[M].福州:福建出版社,1992.

[17] 孙石月.中国近代女子留学史[M].北京:中国和平出版社,1995.

[18] 毛礼税,沈灌群.中国教育通史[M].济南:山东教育出版社,1988.

[19] 林子勋.中国留学教育史(1847—1975)[M].台湾:华冈出版有限公司,1976.

[20] 康乃尔大学校闻[J].留美学生季报,1915,(2).

[21] 李 玮,刘润民.清末民初中国留学教育的多元趋向[J].教育理论与实践,2006,(12).