万全断裂的几何结构和活动特征1

周江林 尤惠川 周月玲 邵翠茹 杨歧焱 李津津 张征宇

1)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

2)河北省地震局,石家庄 050021

引言

万全断裂地处晋冀蒙交接地区,是洋河盆地北缘断裂带的组成断裂之一。所属断裂带是山西断陷构造带北部与张家口-渤海断裂构造带西部的一条复合型断裂带(河北省地质矿产局,1993;高占武等,2001;尤惠川等,2008),构成了山西断陷带与燕山断块的构造分界,控制了洋河盆地的北部边界,所在盆地构造复杂,受到北西西向张家口—渤海构造带和北北东向山西断陷带的复合作用。万全断裂总体上呈北东走向展布,长约 15km,由南、北两条次级中高角度正断层组成,控制着附近的新构造活动:断裂西北侧中生代地层抬升,形成低山丘陵;东南侧下降接受第四纪堆积,构成山间盆地。然而,对于洋河盆地北缘断裂带特别是其中长度不大、但位置特殊的万全断裂,一直以来多被人们所忽视,不管是基础地质调查还是活动性研究都很薄弱,有关其几何结构和构造活动的资料极少,很多细节不清楚,更多是断裂带其它断裂的考察与研究(杨文远等,1988;方仲景等,1994;朱德瑜等,2000;周月玲等,2010)。

本文根据作者等人在城市活断层探测与地震危险性评价和地震行业科研专项1:5万地质填图中获得的详实资料,对万全断裂的几何结构和构造活动进行分析与研究。

1 区域地质构造概况

1.1 地层发育与构造演化

万全断裂所在区域大地构造上属于华北地台,其结晶基底为太古代—早元古代变质岩系,之上堆积有中、晚元古代—古生代沉积盖层,以碳酸盐岩和碎屑岩为主。中生代期间主要为断块差异运动,之后,构造演化进入喜马拉雅构造发展阶段。白垩纪末至古近纪初,本区构造活动相对平稳,广大地区处于剥蚀环境。新生代期间,本区以裂陷构造和断块隆起为主要特征,形成了晋冀北盆岭构造和张北坝上隆起。第四纪期间,形成洋河(张家口—宣化等)山间盆地,第四系厚度最大可达240m以上。

1.2 地貌与新构造特征

万全断裂附近区域在新构造上属于晋冀北万全—宣化盆岭构造。断裂以北、以西是火焰山—猴儿山强烈隆起,以南、以东主要为万全—宣化断凹盆地(图1)。火焰山—猴儿山强烈隆起主体位于北西西向的张家口断裂以北,地块峰顶面海拔高度大多在1400m以上,最高峰大于2000m,总体地势呈北高、南低。自震旦纪以后,该区表现为持续面状隆起,中、新生代以间歇性抬升为主,新生代地层在山间洼地零星分布。区内北台期夷平面海拔在1500m左右,唐县期夷平面海拔约1300m,河谷发育2—3级阶地。

图1 万全断裂附近万全—宣化盆地西部DEM图像Fig. 1 The DEM image around Wanquan fault, west of Wanquan-Xuanhua basin

万全—宣化断凹盆地主要分布在张家口断裂以南、万全断裂以东,盆地平均海拔 700m左右,是一个新近纪到第四纪早期的强烈断陷,第四纪中、晚期以来断凹继续,但下降速度大大减弱。据钻孔资料,中更新统为一套红粘土和粘砂,厚40余米,主要分布在盆地南部山前地带的冲沟底部;上更新统为一套黄棕色粘土,夹砂砾石,顶部常含1m左右的黑垆土,该套地层广泛分布于盆地之中,并构成冲洪积扇和冲洪积台地。钻孔资料揭示,万全—宣化盆地地下8.18m为全新统,8.18—86.50m为上更新统,86.50—185.98m为中更新统,185.98—240.00m为下更新统,第四系厚度最大为240m(陈望和等,1987)。

新构造运动以来,区内不同地块之间表现出很大的构造差异运动。古近纪时期,本区处于剥蚀环境,形成准平原化地形。新近纪期间,断裂活动使早期准平原分化、瓦解,形成一系列断陷盆地,它们与周围的隆起断块一起形成盆岭构造。万全断裂附近区域主要发育北东-北北东向和北西-北西西向两组断裂构造,第四纪活动性较强。

2 断裂几何结构特征

2.1 平面展布特征

万全断裂附近地区地质地貌复杂,断裂西北及北部10—25km以内主要为中生代地层,以侏罗纪、白垩纪的砂砾岩、泥岩地层为主,局部泥岩地层夹有煤线;断裂东南及南部主要为第四纪冲洪积物地层,形成和缓的冲洪积扇(图2)。万全断裂所在的洋河盆地北缘断裂带由一系列北西至北西西向、北东至北北东向及近东西向断裂组成(参见图 1,向西、向东延出图外),全长140km以上。三组方向的断裂互相交汇控制,它们的结构构造十分复杂,具有显著的分段活动性质,不同地段地质、地貌、地震活动特征等不尽相同,有的甚至差异很大。万全断裂为走向北东、倾向南东的正断层;相邻的张家口断裂和洗马林断裂主要是走向北西西-北西、高角度北倾的兼有逆冲性质的走滑断层。

图2 万全断裂附近地质构造图Fig. 2 Geological map around Wanquan fault in Hebei Province

万全断裂位于万全盆地的西北边缘,北起万全镇西,与张家口断裂相交,向南西经沙家庄、赵家梁,在邹家庄南与洗马林断裂相汇,全长 15km,分为南、北两段:南段自沙家庄至贾贤庄,长约10km;北段向西错列2km,从沙家庄到万全镇西,长约5km(图2)。断裂西北侧是中低山区或浅山丘陵区,发育下白垩系青石砬组、中上白垩系洗马林组;东南侧是河川区,分布上更新统山前冲击洪积物及马兰黄土。断裂走向北东35°,倾向南东,倾角65°左右,为正断层,构成低山丘陵与河川盆地的分界线。

2.2 剖面结构特征

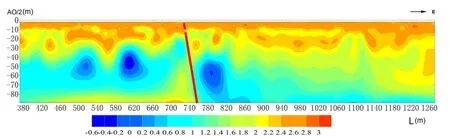

2.2.1 电法剖面特征

测线位于盆窑村北,长1485m,近东西向跨越万全断裂北段隐伏部位,沿线通过河漫滩上一片稀疏的小树林。从图3上看,二维电阻率反演剖面由三层组成,表层为橘黄色高阻层,是由近地表河流相、河漫滩相粗颗粒砂砾沉积物引起的;表层以下为黄色-浅黄色中阻层,反映的仍为河流相粗颗粒沉积物;30m和48m深度以下除局部为中高阻外,大部分为中低阻,但断裂以西整体表现为高阻,断裂以东表现为相对低阻。在断裂面沿线的下盘,地下水沿断裂面向下降盘汇聚,形成低阻现象。由电法剖面推测的断层产状得出此处断层为高角度的正断层,断裂(740—760m)处为由高阻到低阻变化的截然界线,倾角较大;断裂北侧电阻普遍高于南侧,由于断裂面的阻水作用使得地下水流向发生改变,靠近断层面处沿着断裂的下盘地下水汇集,在剖面中断裂下盘显示电阻率比较低;断裂面西侧电法剖面底部为高阻,与东部的低阻形成鲜明对比。整体看电阻率剖面呈现高低电阻反转现象,这是由于测线通过位置为河流相河漫滩相地层,表层地层颗粒比较粗糙,不能富水,底部地层颗粒比较细能够含水所造成的。远离下降盘处相对上升盘也呈现了较大深度的中高阻,可能是由于测线在此处离开了河道,在田地中地层深部没有河道中含水量大导致的。

图3 盆窑北电阻率反演剖面及断层解释Fig. 3 Resistivity-inversion profile across Wanquan fault at north of Penyao village in Hebei Province

2.2.2 地形剖面分析

跨万全断裂制作了多条地形剖面,图4显示了断裂带附近两次地形的微弱变化,推测断裂在此处发生位错。事实上,野外看到的地形剖面上的地貌变化更为明显,能够发现断层陡坎的存在及断裂两侧地貌的不同,断裂西侧为山峰山谷交替出现的海拔为850m以上的高地,断裂东侧为坡度和缓的冲洪积扇,为典型的倾滑断层表现。

图4 万全断裂两侧地形剖面,显示了断裂两侧的地貌反差Fig. 4 Topographic profile crossing Wanquan fault, showing the geomorphologic difference between two sides

3 断裂构造活动特征

3.1 北段构造活动特征

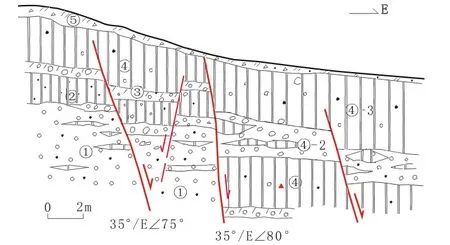

万全断裂北段的地质地貌表现极为清楚,侏罗纪低丘高台与晚第四纪山前洪积扇和构造洼地相接,形成一定规模和较为连续的断层崖。在盆窑村北,褐色黄土状含圆砾土层和砾石层之中发育多条断层(图5)。剖面上各层岩性特征如下:①灰色(表面褐色)松散砾石层,磨圆好,粒径大者5—8cm,小者1cm左右,平均3—5cm,为河流相堆积,厚度大于5m;②褐色含砾黄土状土,粒径1—3cm者居多,具正韵律,厚1.8m;③钙结核层,粒径5—15cm,厚 0.2m;④纯的褐色黄土,偶含1—3cm圆砾,厚度3m(西盘)或大于5m(东盘);④-2粗砂砾石与含砂砾黄土互层,具水平层理,厚 1.2m;④-3褐色含较多砾石的黄土状土,厚3.5m;⑤表部砂砾土,厚 0.2—0.5m。从地层颜色、岩性和构造地貌位置分析,该套地层应属中更新世晚期堆积,因此,该处断层的最新活动发生在中更新世晚期或其后(晚更新世)。其中,主断层产状为35°/SE∠80°,正断东倾,最大垂直错距约6m,下降盘下部黄土状土样品经北京大学地表过程分析与模拟教育部重点实验室测定,其光释光年龄为(21.8±1.5)ka B.P.,据此获得该处单一断层的平均垂直活动速率大于0.03mm/a。

图5 盆窑村北万全断裂地质剖面Fig. 5 Geological section of Wanquan fault, north of Penyao village

在吴家庄北冲沟内,见侏罗纪泥岩和第四纪黄土呈正断层接触(图6),东侧为主断层,产状40°/SE∠78°,地貌上构成陡坎,断层处近地表形成落水洞,断面上发生片理化现象,滑动迹象清楚,具张性正断性质。主断裂东盘为灰黄色、黄褐色含少量砾石、土块的黄土,属晚更新世晚期堆积。因此,该处断层在晚更新世期间仍在活动,垂直错距可达10m,若以30ka估计,其平均垂直活动速率约0.3mm/a。

图6 吴家庄北万全断裂地质剖面Fig. 6 Geological section of Wanquan fault, west of Wujiazhuang village

3.2 南段构造活动特征

南段沿线断层陡坎发育,多处可见白垩系红色砾岩与上更新统呈断层接触,表明断裂晚更新世以来有过活动。在张贵屯,断层三角面前缘可见:断层下降盘为晚更新世风积黄土和人工堆积杂土,上升盘是磨圆、分选较好的白垩纪砾岩,钙质胶结,较硬,最大粒径为10—15cm,多数粒径为3—5cm;剖面上发育多条断层,总体走向北东向,倾角66°左右,最新断层为白垩纪地层与第四纪地层之间的断层,覆盖于断层上的灰黄色含砾砂土被断层位错;主断层面附近砾石定向排列,断面片理化,沿断面有白色物质侵入。从地层特征分析,这套地层的堆积时代不会早于晚更新世。因此,断层最新活动发生在晚更新世晚期或全新世。

在赵家梁东北冲沟内发现多处断裂地表露头(图7),为第四纪黄土地层内部或第四纪黄土状土与白垩纪砾石地层之间的断层,倾角较陡,为70°—85°。断层带内砾石定向排列,断面劈理化、片理化。白垩纪砾岩滚圆,分选好,具水平层理,北西倾10°—20°,胶结一般到较好,为河流相沉积,地貌上形成顶面较平的低丘;断裂另一侧发育第四纪晚期的洪积扇,较平坦部分形成农田。洪积扇顶部被断层错断,形成清楚的断层陡坎。

图7 赵家梁东晚期断裂地质剖面Fig. 7 Geological section of Wanquan fault, east of Zhaojialiang village

在贾贤庄东清理了一个地质剖面并在其下方开挖了一个探槽。上部地质剖面清楚可见白垩系与晚第四纪堆积呈断层接触,接触带砾石定向排列,产状为 30°/SE∠60°(图 8)。在其下方进一步的探槽开挖揭示,断层产状为走向50°,倾向南东,倾角72°;断裂破碎带为两盘物质搅和在一起,沿断裂带呈褐红色、黄褐色条带分布,强烈变动带宽约10—15cm(照1)。断裂破碎带以外两盘物质显示比较清晰,上盘为晚第四纪堆积物,中上部夹有砂层透镜体;下盘为灰绿色、灰白色白垩纪粉砂质粘土岩,具有平行层理,断层附近受构造变动影响,倾角可达45°。

图8 贾贤庄东晚期断裂地质剖面Fig. 8 Geological section of Zhangjiakou fault, north of Meijiaying

照1 贾贤庄东万全断裂探槽局部(镜向东北)Photo 1 Fracture feature of Wanquan fault in the trench at east of Jiaxianzhuang village, view to northeast

4 结论

(1)万全断裂是晋冀蒙交接地区洋河盆地北缘断裂带的组成部分之一,由南段和北段斜列组成,各段多发育北东-北北东向多条次级断层,总体呈北北东走向展布,长约15km,是万全盆地西北缘一条重要的地质地貌构造分界线,控制着第四纪构造演化和地貌发育:西北侧抬升为低山丘陵,南侧下降为盆地平原。

(2)万全断裂的组成断层均为中高角度倾向南东的正断层,沿线地表上形成明显的断层陡坎,剖面上错断晚第四纪不同时期的堆积物,垂直错距可达数米至十米,最新活动时代为晚更新世晚期或全新世,平均垂直活动速率达0.03—0.3mm/a以上。

陈望和,倪明云等,1987. 河北第四纪地质. 北京:地质出版社,1—186.

方仲景,段瑞涛,郑炳华,杨主恩,1994. 河北省怀安盆地北缘断裂活动性研究. 华北地震科学,12(4):25—33.

高占武,徐杰,宋长青,孙键宝,2001. 张家口—蓬莱断裂带的分段特征. 华北地震科学,19(1):35—42.

河北省地质矿产局,1993. 河北省区域地质志. 北京:地质出版社,1—496.

杨文远,王生立,1988. 万全-刁鄂、武家沟-万全断裂构造活动性及地震发展趋势. 河北地质学院学报,11(1):59—66.

尤惠川,邵翠茹,杨歧焱,周江林,周月玲,2008. 张家口断裂发现第四纪晚期活动证据. 震灾防御技术,3(4):474—477.

周月玲,尤惠川,2010. 张家口断裂第四纪构造变形与活动性研究. 震灾防御技术,5(2):157—166.

朱德瑜,王珊玲,许桂林,皇甫清,2000. 河北省张家口断裂带的空间展布和第四纪活动特征. 地壳构造与地壳应力文集(13),74—78.