华山山前断裂中段晚第四纪活动的地貌表现及响应1

杨源源 高战武 徐 伟

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)中国地震灾害防御中心,北京 100029

引言

华山山前断裂是渭河盆地南界断裂的东段,东起潼关,西止于蓝田流峪口,它在华县以东呈东西走向,经潼关向东可继续延至灵宝附近,与北东向的三门峡-灵宝断裂相交;而在华县以西则向南西方向延伸至秦岭山前,与秦岭北麓断裂相接(国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组,1988)(图1a)。该断裂为一典型正断层,倾向北,倾角62°-70°;上升盘为华山基岩山体,由太古界太华群深变质岩系及不同时代的花岗岩侵入体组成;下降盘在华县-华阴段表现为冲洪积扇群,在华县以西和华阴以东分别为渭南塬和潼关塬。据贺明静(1986)的研究,早第三纪形成的华山山顶夷平面海拔在 1800-2000m,而下降盘老第三系地层最大深度在6000m以上,两盘相对幅差8000m左右。

图1 渭河盆地构造地貌图(a 据韩恒悦等,2001)与华山山前断裂中段展布图(b)Fig. 1 Tectonic landform map of Weihe Basin (a) and special distribution of Huashan Front Fault (b)

华山山前断裂中段从华县石堤峪口至华阴杜峪口,走向北东东-东西,全长近40km(图1b)。该段正断层构造地貌特征极为显著,全新世地层、地貌面普遍发生断错。李祥根等(1983)认为,华山北坡10-20m的地貌陡坎为全新世断层陡坎,得到断裂全新世以来的垂直滑动速率为1-2mm/a。张安良等(1989)讨论了断裂全新世以来不同时间段的滑动速率,得到6000a B.P.以来的垂直滑动速率为0.6-2.0mm/a,而2700a B.P.以来的垂直滑动速率为0.5-2.3mm/a。李永善(1992)对华山山前断层陡坎进行了系统的测量,证实了河流阶地与冲洪积扇上的最新陡坎为断层陡坎,并且通过地层中文物考古年龄计算得到全新世以来断裂的平均垂直位移速率为2.4mm/a。此外,很多研究者在研究1556年华县148 级地震发震构造时也从地貌角度讨论了华山山前断裂中段的全新世活动性。多数研究者认为,1556年华县148 级地震即发生在该段上或与之相关(郭增建,1957;韩恒悦等,1982;雷姚琪等,1985;张安良等,1989;李永善,1992),但也有少数研究者认为其发震构造另有所属(王景明,1980;侯建军,1985;环文林等,2003)。

本文系统调查了华山山前断裂中段的断层构造地貌,基于微地貌平面、剖面实测及其精确测年计算了断裂垂直滑动速率,建立了主要地貌类型对断裂活动的响应模式。

1 断层构造地貌

华山山前断裂是一典型的正断层,沿断裂两侧正断层构造地貌十分发育。主要表现为形态完整、逐级嵌套的断层三角面;断层三角面底部从高到低、由老到新排列的阶梯状洪积阶地和断裂下降盘多期洪积扇的叠置、埋藏;以及线性延伸、高度稳定的断层陡坎与冲沟中的多级裂点。

1.1 断层三角面

华山山前断裂的强烈活动形成了非常典型的断层三角面,瓮峪以东至黄甫峪之间最为明显,高度在150-500m,随高度增加而坡度变缓,表现为上缓下陡的折面形式。尤其在黄甫峪至杜峪一段表现为基岩断层三角面,三角面平直宽阔、形如刀切,局部地段可见擦痕和摩擦镜面。此外,华山北麓基岩断层三角面还出露在小夫峪、方山峪、仙峪等峪口两侧。韩恒悦等(2001)将华山北麓断层崖逐级分为形态残缺的断层大三角面和形态完整的断层小三角面,认为断层崖、断层大、小三角面一级套一级,逐级降低的结构和组合形式是断裂带不同期次活动的记录。通过野外调查发现,最新一期断层三角面(即断层小三角面)海拔在 500-700m之间,高度在150-250m之间,倾角50°-60°,其表面多为晚更新世及全新世黄土覆盖,底部与洪积阶地相连。

1.2 洪积阶地与埋藏型洪积扇

洪积扇基底断层活动,在洪积扇上形成陡坎,洪积扇的扇顶将往断层线方向迁移,新洪积扇嵌入在老洪积扇之内,老洪积扇被切割成洪积阶地(杨景春等,2005)。华山山前各大沟峪峪口两侧所见的阶梯状地形即洪积阶地,它是由于华山山前断裂周期性活动,不同时期形成的洪积扇的后缘部分被断错,并随山体抬升,断层陡坎剥蚀后退而形成的。即洪积阶地是洪积扇被断错后残留在断裂上升盘的洪积扇后缘部分,而该洪积扇前缘部分则随断裂下降盘运动以致被后期洪积扇覆盖、埋藏。因此,上升盘的多级洪积阶地与下降盘的多期埋藏型洪积扇构成了华山山前断裂中段最显著的构造地貌特征。

通过野外调查与洪积阶地地貌面测量发现,华山山前各大沟峪峪口两侧普遍发育 3-5级洪积阶地,峪口两侧的断层崖坡折即通过各洪积阶地前缘陡坎呈阶梯状排列来表现(图2)。T1或T2级洪积阶地前缘陡坎一般为断层陡坎,T3-T5级洪积阶地前缘陡坎依次向山体一侧后退,在T3-T5级洪积阶地前缘陡坎处未发现断层,说明这些陡坎并非阶梯状断层活动形成的,而是老的断层陡坎形成后随山体抬升而剥蚀后退所致,其高度代表了断层在一定时期内的位移幅度。对一些主要沟峪的断层崖陡坎进行的测量结果(图 3)显示,不同时期的断层陡坎高度基本在8-10m左右,反应了断裂周期性活动幅度具有稳定性。

结合野外调查、遥感解译、地形判读、以及前人研究(李祥根等,1983;贺明静,1986;李永善,1992),我们认为华山山前存在三期埋藏型洪积扇(图 1b),第一期洪积扇距离山前3-5km,为晚更新世晚期或全新世早期洪积扇,形成了山前洪积平原,其表面平缓,扇体部分被后期洪积扇埋藏,其前缘在华县-华阴县城一线表现为5-10m的地形陡坎,与渭河Ⅰ级阶地相接;第二期洪积扇为全新世中、晚期洪积扇,其表面坡度陡,东西连接呈洪积扇裙,迭覆在第一期洪积扇上,其前缘距离山前1.5-3km;第三期洪积扇为全新世晚期或现代洪积扇,其表面坡度较大,扇体完整,距离山前一般几百米,东西向呈串珠状迭覆于第二期洪积扇上。至于断裂下降盘各期洪积扇与上升盘各级洪积阶地的对应关系目前尚不能准确确定,但根据本次研究得到的洪积阶地14C年代可初步判断:第三期洪积扇与T1级洪积阶地对应,第二期洪积扇与T2级洪积阶地对应,第一期洪积扇与T3级或T3级以上洪积阶地对应。

图2 洪积阶地地貌测量图Fig. 2 Geomorphological survey results of diluvial terrace

1.2.1 T1级洪积阶地

T1级洪积阶地为堆积阶地,其前缘陡坎一般为断层陡坎,高度在5-10m;阶地面平坦,宽度在 3-40m,大多数峪口在 3-5m;阶地结构表现为砾石混杂堆积,多为棱角状,其顶部大多砾石裸露,有的也堆积少量黄土。如潭峪T1级洪积阶地,阶地面宽3-5m,砾石呈棱角状,粒径 6-10cm,成分主要为花岗片麻岩,顶部直接表现为砾石裸露堆积(图 4a)。大多数峪口 T1级洪积阶地砾石层上无覆盖物,不易采取测年样品,但砾石中普遍可见秦汉以来的布纹瓦,初步判断其年代为距今2000多年。另根据国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组(1988),华山北麓的河流阶地相当于同级的渭河阶地,因而可以采用渭河T1级阶地的形成年代(2500a B.P.)作为其支流T1级洪积阶地的形成年代。但笔者认为华山山前作为渭河支流的各沟峪T1级洪积阶地的形成年代应晚于渭河T1级阶地的形成年代。幸而笔者在方山峪T1级洪积阶地获得了理想采样点,在砾石层顶部亚砂土中取得丰富块状黑色木炭,经美国贝塔实验室14C测定其结果为1800a B.P.(图4b)。综合以上认识,本文将其它沟峪T1级洪积阶地年代统一定为2000a B.P.。

图3 断层崖陡坎测量结果图(黑点为测量点)Fig. 3 Results of the fault scarp measurements in the field (black points are measurement points)

图4 潭峪洪积阶地(a)与方山峪洪积阶地(b)Fig. 4 Diluvial terraces in Tanyu (a) and Fangshanyu (b)

1.2.2 T2级洪积阶地

T2级洪积阶地为基座阶地,其前缘陡坎高度在5-12m,阶地面倾角较缓,宽度在20-50m;该级阶地自形成以后接受全新世黄土堆积,堆积厚度在1-2m;底部砾石粒径在10-20cm,一般较T1级洪积阶地砾石粒径大。如水峪T2级洪积阶地砾石粒径在10-20cm,常见50-70cm的粗大砾石,砾石成分为花岗片麻岩,砾石间为粗砂充填,砾石顶部黄土厚2m。此外,各大沟峪T2洪积阶地砾石层中多夹仰韶文化(5000-7000a B.P.)的红陶。通过在部分沟峪砾石层顶部、黄土底部采炭样定年,使得该级阶地年代能够很好的控制,其14C年代范围在6000-8000a B.P.,这也与张安良等(1989)提到的T2级洪积阶地年代为6000a B.P.相近。

1.2.3 T3级洪积阶地

T3级洪积阶地为基座阶地,前缘陡坎高度在10-12m,阶地面较陡,宽度不稳定,其后缘一般与基岩断层面相连,如太平峪,仙峪。在水峪该级洪积阶地上黄土堆积厚 4m,而太平峪则>5m。瓮峪东侧T3级洪积阶地上,砾石成分主要为花岗岩,粒径在8-12cm,分选、磨圆较好,已经开始胶结。笔者推测T3级洪积阶地形成年代为晚更新世晚期-全新世早期,可能与断裂下降盘第一期洪积扇对应。

1.2.4 T4、T5级洪积阶地

这两级洪积阶地仅出现在方山峪以西的少数峪口,多为基座阶地,其前缘陡坎高度基本稳定在 15m左右,自形成后经历长时间的剥蚀改造,形态不完整,阶地面狭窄、陡峻。T4级洪积阶地上黄土较厚,一般>3m,推测其形成时代为晚更新世中、晚期。T5级洪积阶地已经残缺不全,其上基本无黄土覆盖。水峪 T5级洪积阶地已呈侵蚀阶地,阶地面直接与基岩断层面过渡,推测其形成时代为晚更新世早期。

1.3 断层陡坎

断层陡坎是断裂活动在地表留下的最直观证据,其延伸方向基本代表了断层线的方向。通过野外调查发现,华山北麓断层陡坎基本发育在全新世松散沉积物中,错断了年轻的地貌面,如T1级洪积阶地、T0级漫滩阶地和现代小洪积扇。本文根据断层陡坎发育的地貌部位将其分为四类:洪积阶地前缘陡坎、漫滩阶地陡坎、坡积陡坎和现代洪积扇陡坎。

1.3.1 洪积阶地前缘陡坎

洪积阶地前缘的断层陡坎仅发育在各大沟峪峪口两侧,是晚期洪积扇后缘受断层切割后形成的,一般发育在T1级洪积阶地前缘(图5a)。它向断裂两侧延伸与坡积陡坎对应,其在地表的展布基本可以代表断裂的迹线。T1级洪积阶地前缘的断层陡坎高度在5-10m,倾角一般>70°;物质组成为全新世晚期洪积砾石,砾石呈棱角状,混杂堆积;陡坎顶部黄土或土壤层极薄,大多直接表现为砾石裸露。

1.3.2 漫滩阶地陡坎

关于华山山前断裂两侧的河流阶地位错,前人已做过不少研究(国家地震局鄂尔多斯活动周缘活动断裂系课题组,1988;米丰收等,1992),普遍提及在断裂的下降盘存在两级阶地,其中Ⅰ级阶地位错平均2-3m,Ⅱ级阶地位错平均6-7m。通过野外调查证实,前人所谓Ⅰ级阶地其实为河流下切T1级洪积阶地的同期洪积扇(第三期洪积扇)而形成的漫滩阶地,Ⅱ级阶地其实为断裂下降盘 T1级洪积阶地对应的同期洪积扇。例如在石堤峪、小夫峪等大的沟峪,河流在山前下切洪积扇,形成漫滩阶地,断层通过漫滩阶地形成漫滩阶地陡坎(图5b)。它向河流两岸延伸正好与 T1级洪积阶地前缘陡坎对应。李永善(1992)根据漫滩阶地陡坎砾石层中夹有明代文化遗物判断,此类陡坎形成于1556年华县148 级地震。

1.3.3 坡积陡坎

主要为全新世坡积层断错形成,在断层崖与洪积平原交界的地方广泛分布(图 5c)。线性延伸好但高度不稳定,一般在5-20m之间,与各大沟峪峪口的T1或T2级洪积阶地前缘断层陡坎高度对应。在水峪至潭峪之间,以及台峪至仙峪之间坡积陡坎高度一般在5-10m,基本与各大峪口的 T1级洪积阶地前缘断层陡坎高度对应;在大夫峪至马跑泉之间以及方山峪至太峪之间,坡积陡坎高度在15-20m之间,基本与各大峪口T2级洪积阶地前缘断层陡坎高度对应。坡积陡坎一般为棱角状的坡积碎石组成,有的也以全新世黄土堆积为主。

1.3.4 现代洪积扇陡坎

华山北麓有许多季节性流水的小沟峪,在它们出口处往往发育着现代洪积扇。这些洪积扇规模不大,形态完整,结构粗糙,扇顶土壤层极薄或直接为裸露的砾石,在构峪-太峪一段发育较多。断裂通过这些洪积扇形成了特征明显的陡坎,形态上表现为眉状或镰刀状。此类陡坎长度在几十米左右,高度在2-4m之间,与漫滩阶地陡坎形成时代一致。

1.4 冲沟裂点

冲沟裂点是由于断裂活动,位于断裂下降盘的河流侵蚀基准面降低,在河流溯源侵蚀作用下形成的沟床坡度转折点。断裂多次活动形成多级裂点,通过对几条沟床纵剖面测量发现,离断裂最近的两级裂点保留完整,P1级裂点在部分沟峪表现为基岩陡坎,其高度一般与峪口两侧T1级洪积阶地前缘陡坎高度一致,陡坎处一般形成跌水或小瀑布(图5d)。总的来说,P1级裂点与T1级洪积阶地能对应上,P2级裂点与洪积阶地对应关系不易确定。图6是部分沟峪沟床裂点测量结果图。

图5 华山山前断裂断层构造地貌图Fig. 5 Fault landforms of Huashan Front Fault

2 断裂垂直滑动速率

据原廷宏等(2010)研究,1556年华县148 级地震的地表破裂带沿华山山前断裂展布,其所提及的最新构造破裂面在本次野外工作中均能得到证实。虽然有研究者根据宏观震害现象分布以及区域构造分析指出,华县特大地震的发震构造可能并非华山山前断裂(王景明,1980;侯建军,1985;环文林等,2003),但我们认为历史大地震发震构造的确定主要应依据于相关断裂是否存在地震地表破裂。从对华山山前断裂的构造地貌调查以及区域历史地震记录来看,漫滩阶地与现代洪积扇等最新地貌单元普遍存在2-4m的断距应为1556年华县大地震作用所致。因此,本文从构造地貌的研究角度支持华山山前断裂是1556年华县148 级地震发震构造的观点。基于此认识我们讨论华山山前断裂中段的垂直滑动速率。

T1级洪积阶地前缘断层陡坎下有断层崖物质崩落形成的坡积碎屑层或现代洪积物堆积,因而断层陡坎的高度小于实际断距,但是由于其厚度较小,对其影响我们不予考虑。本文取T1级洪积阶地砾石层顶界高度作为T1级洪积阶地形成以来的断裂垂直位移,即T1前缘陡坎高度减去T1黄土厚度。T1级洪积阶地年代问题前文已经讨论过。表1是T1级洪积阶地形成以来的断裂垂直滑动速率计算表。

图6 沟床裂点测量结果图(黑点为测量点)Fig. 6 Results of the gully nickpoint measurements in the field (black points are measurement points)

表1 T1以来断裂垂直滑动速率计算表Table 1 Calculated vertical slip rates after development of T1

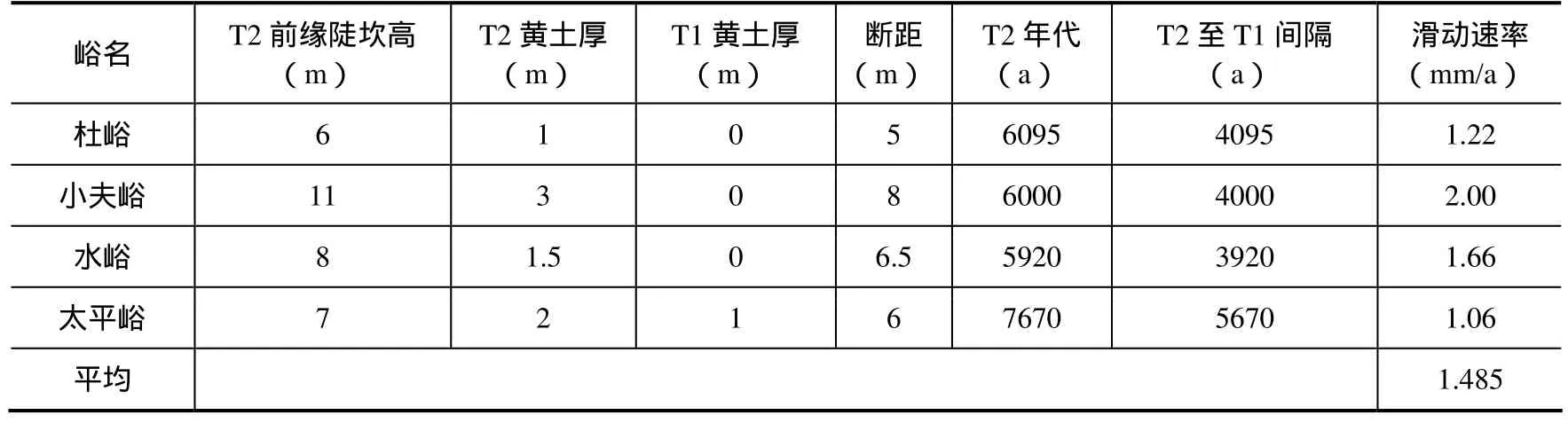

取T1、T2级洪积阶地砾石层顶界相对高度作为T2形成至T1形成期间的断裂分期垂直位移,即T2前缘陡坎高度减去T2黄土厚度再加上T1黄土厚度。本文将无测年数据的其它沟峪T2洪积阶地年龄定为6000a B.P.,有年代数据的直接采用其自身年代值。表2是T2级洪积阶地形成至T1级洪积阶地形成之间的断裂垂直滑动速率计算表。

表2 T2-T1断裂垂直滑动速率计算表Table 2 Calculated vertical slip rates from T2 to T1

从滑动速率计算结果可以看到,华山山前断裂中段全新世活动十分强烈,6000a-2000a B.P.以来的平均垂直滑动速率为1.485mm/a,2000a B.P.以来的平均垂直滑动速率为3.73mm/a。另据李永善(1992)研究,1556年华县大地震引起的地表平均垂直位移为3m。因而,2000a以来滑动速率值较大可能是由于:①1556年华县大地震同震位移对滑动速率计算值的放大作用;②以2000a为起算点的时间段稍显短暂,这与T1级洪积阶地的年代控制有关。综合以上考虑,我们认为6000a-2000a B.P.以来的滑动速率值更能代表断裂全新世中、晚期以来的真实活动水平。

3 地貌响应模式

通过系统的地质地貌调查发现,华山山前断裂中段断层线单一,断裂位置控制在 T1或T2洪积阶地前缘陡坎处,且各级洪积阶地前缘陡坎高度或者断层崖上各级陡坎高度基本一致,可以判定断裂呈原地周期性活动。结合洪积阶地微地貌测量结果,本文建立了洪积阶地的演化模式,以期说明华山山前河流地貌对断裂活动的响应过程(图7)。

最开始是山地中河流发育,由于河流发生溯源侵蚀与侧蚀作用,河流将出山口处山体改造呈喇叭状,并开始自沟口向外堆积第一期洪积扇(图7a、b)。断裂活动,第一期洪积扇后缘被切割,沟口内残留部分形成洪积阶地T3,后来它随着山体抬升发生剥蚀作用,其前缘陡坎逐渐后退;沟口外的第一期洪积扇称为 T1洪积阶地的同期洪积扇,后来它随断层下降盘逐渐沉降以致被第二期洪积扇叠置、埋藏(图7c、d)。断裂再次活动,第二期洪积扇后缘又被切割,形成洪积阶地T2,又经抬升剥蚀,其前缘陡坎后退;在下降盘的第二期洪积扇又被第三期洪积扇叠置、埋藏(图 7e)。这样,随着断裂的周期性活动,华山山前洪积扇不断堆积、切割,形成了现今所见的上升盘多级洪积阶地与下降盘多期洪积扇叠置、埋藏的地貌格局(图7f)。

需要指出的是,一级洪积阶地的形成往往是数次断裂活动所形成的。另外,断裂每活动一次,河流纵剖面上出现一级裂点,裂点下堆积新一期洪积扇。因此,从理论上说,洪积阶地级数、裂点个数与洪积扇期次是能够一一对应的,但由于沟床中老的裂点不易保存,加上下降盘各期洪积扇呈埋藏关系而不易分辨,因此最能指示断裂周期性活动次数的是上升盘保留相对完整的各级洪积阶地。最后,本文建立的洪积阶地演化模式是基于两盘作强烈差异升降运动的正断层,适用于隆起和沉降中心相隔很近的狭窄山麓地带。

图7 洪积阶地演化模式图Fig. 7 Evolution pattern map of diluvial terraces in study region

4 结论与认识

综上所述,我们得出以下几点结论和认识:

(1)华山山前断裂中段为一全新世强烈活动的正断层,形成的断层构造地貌主要有:断层三角面、断层陡坎、阶梯状洪积阶地、埋藏型洪积扇以及沟床裂点。

(2)通过对漫滩阶地等最新断错地貌的研究,本文支持华山山前断裂是1556年华县148级地震发震构造的观点,认为断裂上升盘的多级洪积阶地是断裂多期次活动的直接证据,其形成与演化与断裂原地周期性活动紧密相关。

(3)通过对 T1、T2级洪积阶地位错测量及其年代约束,计算得到华山山前断裂 6000a-2000a B.P.以来的平均垂直滑动速率为1.485mm/a;2000a B.P.以来的平均垂直滑动速率为3.73mm/a;同时认为6000a-2000a B.P.以来的垂直滑动速率值更能代表断裂全新世中、晚期以来的真实活动水平。

国家地震局《鄂尔多斯周缘活动断裂系》课题组,1988. 鄂尔多斯周缘活动断裂系. 北京:地震出版社,114-130.

郭增建,1957. 1556年1月23日关中大地震. 地球物理学报,6(1):59-67.

侯建军,1985. 1556年陕西华县大地震的地震地质条件. 西北地震学报,7(1):66-74.

韩恒悦,米风收,刘海云,2001. 渭河盆地带地貌结构与新构造运动. 地震研究,24(3):251-257.

韩恒悦,易学发,1982. 渭河盆地新生代断陷盆地与华县大地震. 见:中国活动断裂. 北京:地震出版社,133-140.

贺明静,1986. 华县大地震与断裂活动. 地震研究,9(4):427-432.

环文林,时振梁,李世勋,2003. 对1556年148 级大地震震中位置和发震构造的新认识. 中国地震,19(1):20-32.

雷姚琪,张安良,1985. 关于渭河盆地的活动断裂、断裂深度及孕震的断裂深部展布条件.西北地震学报,增刊:75-80.

李永善,1992. 西安地裂及渭河盆地活断层研究. 北京:地震出版社,169-195.

李祥根,冉勇康,1983. 华山北坡及渭南塬前活断层. 华北地震科学,1(2):10-18.

米丰收,张安良,种瑾等,1992. 秦岭北缘断裂带的河流阶地变形特征. 见:活动断裂研究(2).北京:地震出版社,190-198.

王景明,1980. 1556年华县大地震的地面破裂. 地震学报,2(4):430-437.

杨景春,李有利,2005. 地貌学原理. 北京:北京大学出版社,37-40.

原廷宏,冯希杰等,2010. 一五五六年华县特大地震. 北京:地震出版社,127-147.

张安良,米丰收,种瑾等,1989. 1556年陕西华县大地震形变遗迹及华山山前断裂古地震研究. 地震地质,11(3):73-81.