幸福感研究现状与展望*

万崇华,禹玉兰,王亚静,谭健烽

广东医学院人文与管理学院暨生命质量与应用心理学研究中心东莞 52380

幸福感研究现状与展望*

万崇华,禹玉兰,王亚静,谭健烽

广东医学院人文与管理学院暨生命质量与应用心理学研究中心东莞 52380

主观幸福感;心理幸福感;社会幸福感;生活与满意度

1 幸福感的概念及意义

幸福感(well-being)是人类个体认识到自己的需要得到满足以及理想得以实现时产生的一种情绪状态,是由需要(包括动机、欲望、兴趣),认知,情感等心理因素与外部诱因交互作用形成的一种复杂的、多层次的心理状态。它实质上是由外在的良性刺激诱发的一种具有动力性和依赖性的积极情绪体验[1]。幸福感的研究大致从20世纪50年代在美国兴起。从其发展背景来看,一是源于人们生活质量的不断提高,二是积极心理学、健康心理学的崛起所引发的人类对自身生存与发展的日益关注。自从1967年Wanner Wilson的《自称幸福的相关因素》公开发表之后,有关幸福感的研究以惊人的速度增加。

幸福感的研究主要存在3种思路,即主观幸福感(subjective well-being,SWB)、心理幸福感(psychological well-being,PWB)和社会幸福感(social wellbeing,SWB)。

主观幸福感是幸福感研究的主流范式。主观幸福感是指评价者根据自定的标准对生活质量的整体性评估,它是衡量个人生活质量的重要综合性心理指标,包括生活满意感、积极情感与消极情感等因素。Diener[2]认为主观幸福感有3个特点:①主观性,指对它的评定主要依赖于行动者本人内定的标准,而不是他人或外界的准则。②相对稳定性,指虽然在评定主观幸福感时会受到情境和情绪状态的影响,但研究证实它是一个相对稳定的值。③整体性,指主观幸福感是一种综合评价,是对情感反应的评估和认知判断,包括正性情感、负性情感和生活满意感3个维度。

心理幸福感是指一个人的全部心理潜能的实现。Carol Ryff是这个研究领域的领军人物,他提出了心理幸福感理论模型,并据此建构了多维心理幸福感问卷,包括自主性、环境控制、个人成长、与他人的积极关系、生活目标和自我悦纳。

社会幸福感是指由于个人能乐观自信地实现与社会关系网络和人际沟通的功能而表现出的积极状态。Keyes提出社会幸福感的5个维度:社会整合、社会贡献、社会一致、社会真实和社会接受[3]。主观幸福感与心理幸福感都以个体为中心,而社会幸福感更关心个体对社会的贡献和融合。

主观幸福感立足于快乐论,注重人的感性,强调个体的幸福即是快乐;心理幸福感根植于实现论,侧重于人的理性,认为幸福是人完美潜力的实现;社会幸福感从人的社会存在考察人的良好存在,关注公共领域。不同幸福感取向的研究增进了对幸福感的实质理解,体现了幸福感是快乐与意义、享受与发展、主观与客观、个人与社会的统一,显然现代幸福感的研究必须整合这3种幸福感理论模型。

2 幸福感的研究过程

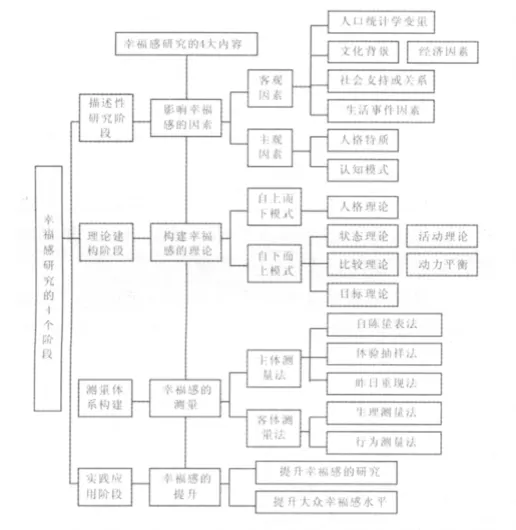

在过去的60 a里,幸福感的研究大致可以分为如下4个阶段(图1):第一阶段从20世纪50年代到70年代中期,属于幸福感的描述性研究阶段,重点是探讨幸福感的影响因素。第二阶段从20世纪70年代中期到80年代中期,属于幸福感的理论建构阶段。由于角度不同,形成了各种流派和观点,建立起不同的解释幸福感的理论,这些理论解释的重点是个人幸福感产生的心理机制。第三阶段从20世纪80年代中期到90年代末,这一阶段的研究重点是幸福感的测量。第四阶段从21世纪开始至今,这一阶段的研究重点是幸福感的干预研究,探讨提高人们幸福感的方法,幸福感的研究从实验室走向实践。

2.1 幸福感的影响因素 幸福感经历了由外部影响到内部决定的发展轨迹。影响幸福感的外部因素包括人口统计学变量、文化、经济、社会支持、工作和家庭环境、生活事件等。Diener发现人口统计学变量如教育、年龄、社会地位及婚姻等仅能解释个体快乐差异的一部分[2]。鉴于外部因素对主观幸福感的影响较小,Diener区分了影响幸福感的外部与内部因素,主张将研究重点转向内部因素,如人格、认知方式等[4]。人格是预测幸福感最为可靠的因子之一[5]。Heady等[6]认为人格影响生活事件进而影响幸福感。Costa等[5]认为幸福感主要依赖于人格特质,不同的人格特质会导致不同的正性情感、负性情感和生活满意度。一般认为,主观因素是幸福感的主要影响因素,客观因素通过主观因素起作用。

图1 幸福感的研究与应用

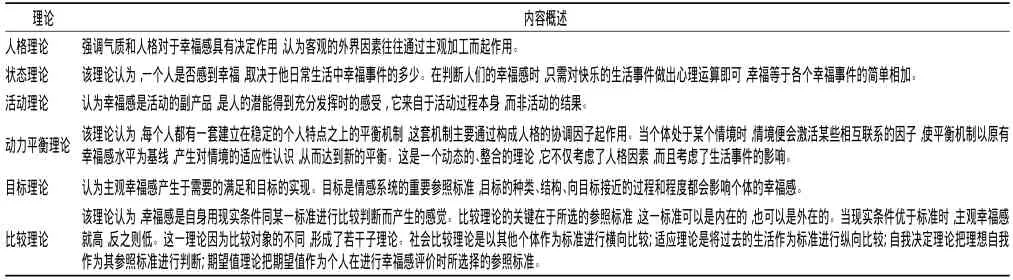

2.2 幸福感的理论建构 幸福感的理论总体而言可分为自上而下(top-downmodels)和自下而上(bottom-up models)2种思考模式。自上而下模式认为幸福是来自整体人格特质,影响人对事物的反应方式;自下而上模式认为幸福感是由自己的生活目标达成或者个人需求获得满足之后逐步累积而成。具体而言,幸福感的理论主要包括:人格理论、状态理论、活动理论、动力平衡理论、目标理论和比较理论,而比较理论又因比较对象的不同而形成了社会比较理论、适应理论、自我决定理论、期望值理论4个子理论。各理论的主要内容见表1。

2.3 幸福感的测量 在过去几十年的发展过程中,幸福感的测量得到了极大的发展,以主观测量法为主体(其中又主要以自陈量表法为主),并结合客观测量技术建构起了幸福感的测量体系。

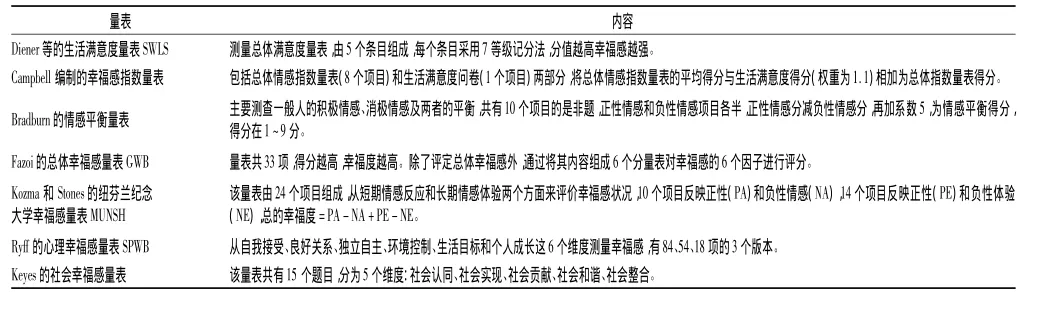

2.3.1 自陈量表法 自20世纪50年代以来,对主观幸福感的测量主要采用的是自陈量表法。在20世纪80年代以前,大多数研究采用单条目自陈量表法,量表中的问题通常要求被测者用一个整体印象来回答。代表性的量表有:Andrews和Withey编制的七点量表、脸形量表,Cantril编制的梯形量表和山形量表以及Gurin、Veroff和Feld编制的Gurin量表[7]。单条目自陈量表的最大优点就是操作简单、方便,在研究早期得到了广泛应用。但这种方法很容易受到随机误差的影响,为此发展了多条目自陈量表。自20世纪60年代以来,社会学家和社会心理学家编制和发展了许多多条目自陈量表和问卷,常用的量表见表2。该方法具有良好的测量特性,但是自陈量表所测得的幸福感得分易受社会赞许、记忆偏差等因素的影响,也可能会随所使用的不同量表、项目顺序、当时心境及其他一些因素的变化而变化。

表1 幸福感的理论及其主要内容

2.3.2 体验抽样法(experience sampling method,ESM)1987年,米海伊·奇克森特米海伊和拉森提出用ESM对主观幸福进行测量[8]。其具体操作方法是:在调查期间,被测者要随身携带便携式电脑或传呼机,在某个随机的时刻被提示后,被测者就要停下正在进行的活动,短时间内填好幸福感问卷。问卷的内容包括目前所在地点、从事的活动、和谁在一起,更重要的是要填写生气、高兴、疲劳、不耐烦等一些情绪是否存在及存在的程度。该法通过及时传递当前活动状况,提供了大量关于被测者生活片断的信息,因而可避免回顾性判断和评价所产生的偏倚,被认为可以提供比自陈量表更为精确的测量结果。但是该法所需成本较高,同时被测者需要时常中断正常工作和生活,因此不适用于大规模样本,用该方法时也很难采集到短暂或不常发生的生活事件。

表2 常用的幸福感测定量表

2.3.3 昨日重现法(day reconstruction method,DRM) 由Kahneman等[9]提出,该方法将时间使用及即时感受结合起来。采用该法调查时,要求被测者将前一日从事的活动写出,通过这些活动将昨天重现,以唤醒记忆,然后回答对每个活动的内心感受,目的是准确再现每个事件及其相关的环境和感受。DRM通过重现昨日的活动唤起被测者前一天的语境,引导出近期的记忆,减少了回忆偏倚;同时该法不需要被测者中断正常工作和生活,可以提供对全天各事件的评价,比ESM更为有效。

2.3.4 生理和行为测量法 除了以上的测量方法之外,Vitaliano等[7]还提供了一个用生理指标进行幸福感研究的非常好的范例,他们研究了生活满意度与心率和恢复之间的关系。Seidlitz等[10]发现,对快乐和不快乐事件的记忆进行测量,可以提供个体主观幸福感的有意义的信息,而且受自我表征方式等自陈量表的误差的影响较小,并认为记忆、启动和注意范式等都可以用于幸福感的测量。唾液中的皮质醇水平测试也被实验心理学家用于幸福感状况的评估[4]。Csikszentmihalyi等[7]所倡导的行为取样技术可以用于对情绪的即时评估。

2.4 幸福感的提升 积极的心理干预可以给人们的生活带来更多的快乐、投入和意义,为现代人们获得长久的快乐及幸福感提供契机。进入21世纪,幸福感的实践应用越来越多,主要体现在两个方面:一方面是提高幸福感的实验研究,目的是找到提高幸福感的方法和手段;另一方面是将这些方法和手段用于提高普通大众的幸福感水平。Fordyce[11]最早尝试了幸福感的研究,采用了社交、着眼于现在、停止担忧、进行积极思考等14种技术对大学生进行训练,以此来提高其幸福感。Emmons等[12]通过实施列举恩惠的干预活动来增强幸福感,效果显著。Sheldon等[13]发现通过“数数自己的幸福”及“看到最好的自己”这样的练习对提升和维持正向情绪有很大的帮助。Froh等[13]让青少年、儿童每天计数值得感恩的事情来引发其感恩体验,结果显示实验组的学生在后测和随后3周的追踪调查中都表现出了较高的生活满意度和主观幸福感。Seligman等[14]研究设计出了一整套建立在真正幸福论上的临床积极心理疗法,他们为真正幸福论中的快乐生活、充实生活和有意义的生活设计了相关的积极心理疗法练习,并率先在宾夕法尼亚州立大学开设了幸福课程。泰勒·本沙哈尔博士[14]2007年在哈佛大学开设“积极心理学”课程,讲授幸福的方法。英国最具名气的私立贵族学校威灵顿公学也开设了旨在增进学生获得幸福的课程。

3 问题与展望

3.1 幸福感理论的整合 目前幸福感的理论众多,各个理论都能对一部分现象进行解释;同时,主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感的研究各自为政。幸福感是一个统一的有机整体,是理性与感性、质与量、共建与共享、个人与社会的统一。因此构建幸福感整合模型,促进幸福感理论的深化与应用十分必要。积极心理学的兴起为幸福感研究的整合提供了契机,一些幸福感心理学家也作了很多整合的努力,但仍有待进一步研究。

3.2 研究内容的拓展 幸福感研究早期主要集中在老年人群,其他人群(大学生、成人、癌症患者等)的研究随后渐渐开展,但研究的内容多是关于某一时期主观幸福感的特征,或者研究在同一时期不同群体间主观幸福感的差异。在今后的研究中,研究对象仍须再细化,而应用范畴则应扩大,使幸福感的研究涵盖面更广泛。

3.3 研究工具的本土化 目前我国应用的幸福感测量工具大多数是直接引用国外量表或是国外量表的修订版,只有近几年才出现了我国自行编制的幸福感量表,而这些自行编制的量表大多也是在国外相关量表的结构基础上编制的,这些量表是否适用于中国人群还有待做系统的信度和效度检验。

3.4 研究方法的综合应用 自20世纪50年代以来,幸福感的测量主要以自陈量表为主。如ESM法、DRM法、有关幸福感的定性研究、微笑率测量等方法,一些认知神经科学和生物学技术也开始在幸福感研究中使用。因此,应注意以测量理论来整合各种方法,如纵向设计、潜在过程的测量、实验条件下的操作和多种测量方法的运用。

3.5 幸福感的提升 所有幸福感研究的最终目的是为了提升个体和社会的幸福感水平,关于个体幸福感的提升和国家社会幸福指数的研究将越来越多地被关注。

[1]李焰,赵君.幸福感研究概述[J].沈阳师范大学学报:社会科学版,2004,28(2):22

[2]Diener ED.Subjective well-being[J].Psychol Bull,1984,95(3):542

[3]Alan Carr.积极心理学:关于人类幸福和力量的科学[M].北京:中国轻工业出版社,2008:36

[4] Diener E,Robert Diener B.New direction in Subjective Well-being research[J].Indian J Clin Psychol,2000,27 (1):21

[5]Costa PT,McCrae RR.Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being:happy and unhappy people[J].J Pers Soc Psychol,1980,38(4):668

[6]Heady B,Wearing A.Personality,life events,and subjective well-being:toward equibrium model[J].J Pers Soc Psychol,1989,57(4):731

[7]蒲德祥.幸福感的基础理论、测量及展望[J].理论与现代化,2010(1):66

[8]Csikszentmihalyi M,Larson R.Validity and reliability of the experience sampling method[J].J Nerv Mental Dis,1987,175(9):526

[9]Kahneman D,Krueger AB,Schkade DA,et al.A survey method for characterizing daily life experience:the day reconstruction method(DRM)[J].Science,2004,306 (5702):1776

[10]Seidlitz L,Diener E.Memory for positive versus negative life events:theories for the differences between happy and unhappy persons[J].J Pers Soc Psychol,1993(64):654

[11]Fordycc MW.Development of a program to increase personal happiness[J].J Conus Psychol,1977,24(6):511

[12]Emmons RA,McCulough ME.Counting blessings versus burdens:an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life[J].J Pers Soc Psychol,2003,84(2):377

[13]张妍,韩黎,孔繁昌,等.积极心理学视角下感恩与幸福感关系研究述评[J].教育导刊:上半月,2011(3):22

[14]阳志平.积极心理学团体活动课操作指南[M].北京:机械工业出版社,2011:2

10.3969/j.issn.1671-6825.2012.02.001*国家科技支撑计划基金资助项目 2009BAI77B05;东莞市软科学研究计划基金资助项目 东科[2011]74号

(2011-12-15收稿 责任编辑王 曼)